中秋节谈古琴:看看苏东坡唐伯虎用过的琴是什么样子?

作者:刘植荣

中秋节是中国一个很重要的传统节日。古人过中秋离不开弹琴、喝酒,正如宋朝文人吴自牧在《梦粱录·中秋》中所述“琴瑟铿锵,酌酒高歌”。

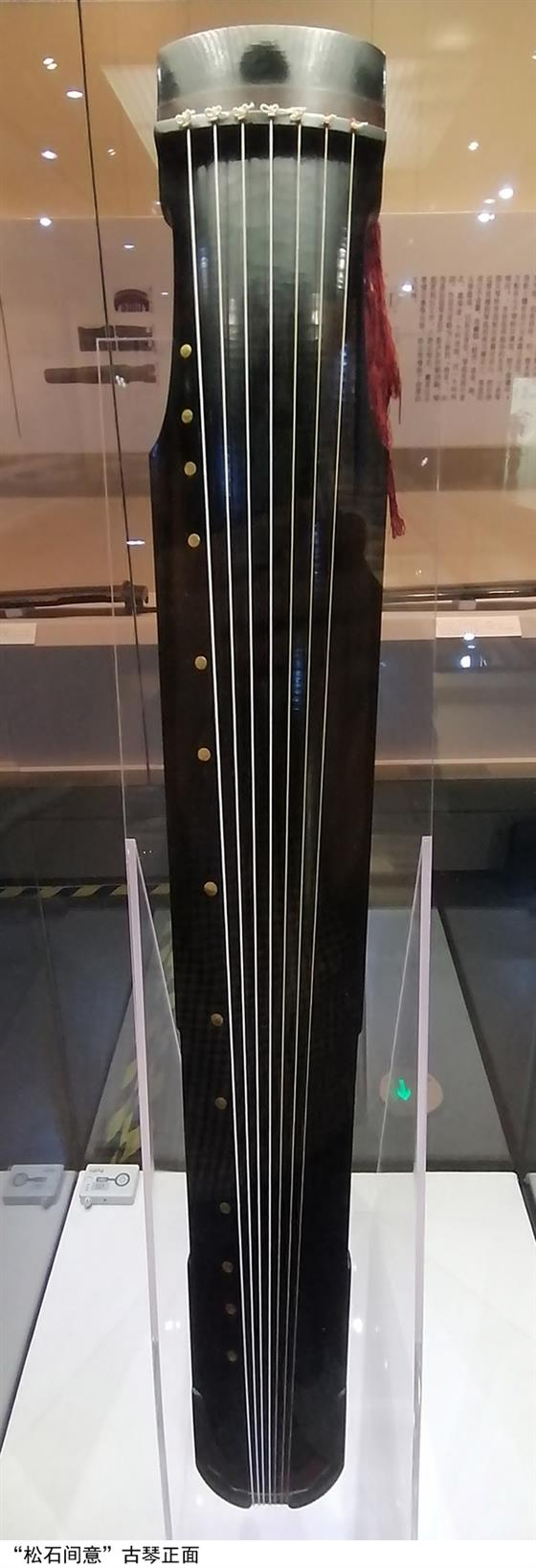

几天前,笔者在天津博物馆参观了中国古琴展览,其中有把琴是三峡博物馆的镇馆之宝“松石间意”,上面有苏东坡、唐伯虎等12位宋朝、明朝和清朝名人题刻,是目前所见铭文最多的古琴,堪称稀世之珍。

“松石间意”最初由苏东坡拥有,唐伯虎等名流题刻

“松石间意”属仲尼款式古琴,长122.6厘米,肩宽19.2厘米,肩厚5.3厘米,面板桐木、底板梓木,鹿角霜灰胎,通体黑漆,黄金徽(泛音位),琴体浑厚,断纹优美。

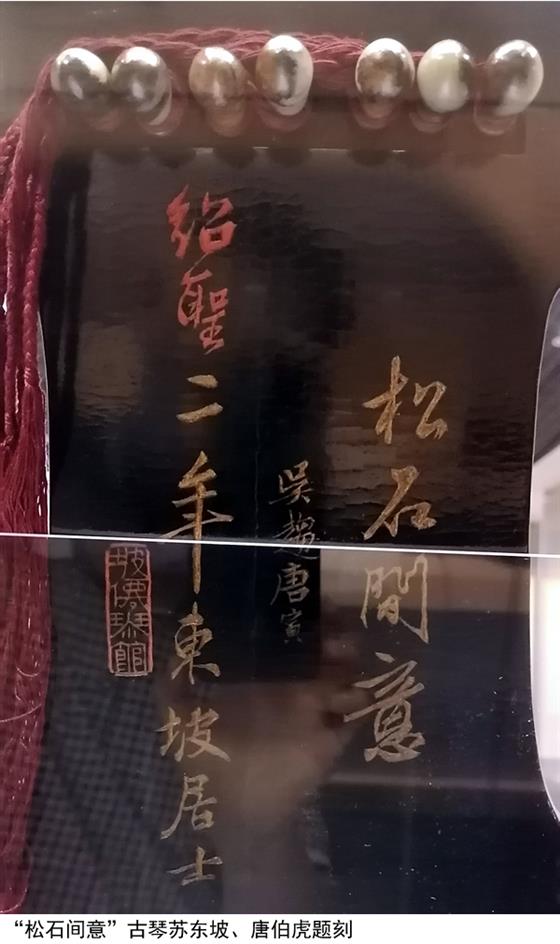

“松石间意”最初由北宋大文豪苏东坡购置,底板琴颈左侧“绍圣二年东坡居士”便是苏东坡1095年所题,题刻左侧“坡仙琴馆”印章显示,该琴曾是苏州怡园主人顾文彬(1811-1889年)藏品。

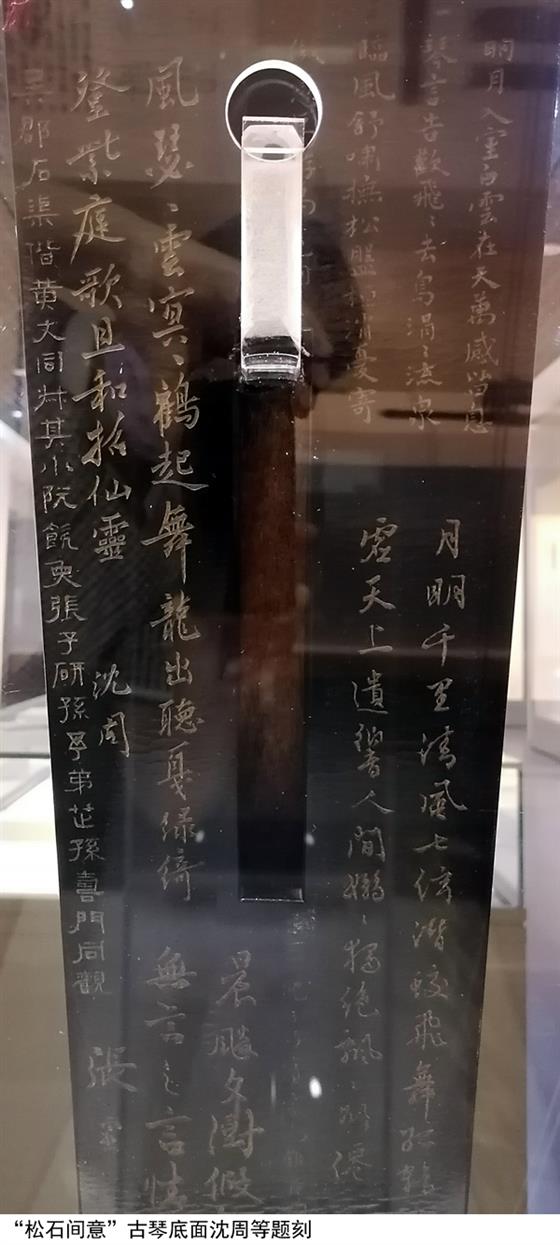

底板琴颈右侧“松石间意”4个大字是明朝书画家唐伯虎(唐寅)所题,落款是“吴趋唐寅”。除苏东坡、唐伯虎外,上面还有明清著名书画家祝允明、文徵明、沈周、文彭、王宠、石渠、陈庭鹭等10人的题刻。古人喜欢在自己用过的琴上题刻,这说明,这把古琴曾被上述12位历史名人弹过。

“松石间意”取自南北朝沈约所著的《宋书》:“尝从太祖登钟山北岭,中道有盘石清泉,上使于石上弹琴,因赐以银钟酒,谓曰,相赏有松石间意”。“太祖”指的是刘宋朝的宋文帝刘义隆。

宋朝皇帝大都好琴,宋徽宗赵佶不但精通书画,琴艺也堪称一流。上有所好,下必甚焉,古琴在宋朝成为流行乐器。

2010年,另一把“松石间意”在北京拍卖出1.36亿元的天价,这把琴出自北宋宣和二年的官琴局,清朝乾隆皇帝曾鉴赏过这把琴,并题刻:“古锦囊韬龙门琴,朱弦久歇霹雳音。安得伯牙移情手,为余一写山水心。”

古琴位于“四艺”之首,有3000年历史

琴、棋、书、画是中国古代士大夫和文人必须精通的四门技艺,琴位于“四艺”之首,由此可见古琴在中国传统文化里的地位。

2003年,古琴艺术被联合国教科文组织列入“人类口头与非物质文化遗产名录”,从此,国人学古琴和研究古琴的也多了起来。

说到古琴的历史,不少人喜欢引用宋朝学者朱长文的著述《琴史》,认为古琴是伏羲发明的。这只是神话传说,并没有确凿的历史证据,人们也把汉字、打猎、八卦等发明都归功于伏羲。

1978年,湖北省随县曾侯乙墓中出土了公元前400多年的古琴,该琴10根弦,相当粗糙,并没有13个徽,很难用它弹奏旋律,这时的古琴尚处于雏形时期。结合各种文献描述推断,古琴大致产生于西周时期,距今约有3000年历史,但直到汉代以后才形成现在所见古琴的模样。

朱长文称,祠堂里弹琴家族兴旺,家里弹琴夫妻和睦、长幼有序,朝廷上弹琴君臣同心,学堂里弹琴学生德才兼备。这样评价古琴的功用实属牵强附会,古琴就是一件乐器,除把它用作礼仪场合外,主要还是用作消遣娱乐,这有益于修身养性、陶冶情操。

《诗经·关雎》写道“窈窕淑女,琴瑟友之”,意思是说,一个小伙子爱上一个妙龄女子,便弹琴取悦于她。这种说法倒很实际,现实生活中,很多女子倾慕有才气的文艺青年。

汉武帝时期的司马相如家徒四壁,却弹得一手好琴。一次,司马相如被土豪卓王孙请到家中弹琴助兴,博得了卓王孙的女儿文君的爱慕。父亲执意不同意这门亲事,与女儿断绝父女关系,卓文君便与司马相如私奔了。

《幽兰》是现存最古老的琴谱,《流水》已飞出太阳系

清朝光绪年间,历史和地理学家杨守敬在日本京都西贺茂神光院发现了《幽兰》琴谱,并把它抄录下来,这是现存最古老的琴谱。有人称《幽兰》为孔子所作,但这并没有可靠的证据。

《幽兰》的全称是《碣石调·幽兰》,从谱前小序可知,该琴谱是南北朝时期的琴人邱明(493年-590年)所传。《幽兰》原件是手抄文字谱,全谱共有4954个汉字,右手用哪个手指弹、怎么弹以及左手用哪个手指按面板的什么位置、怎么按,都用文字表述。

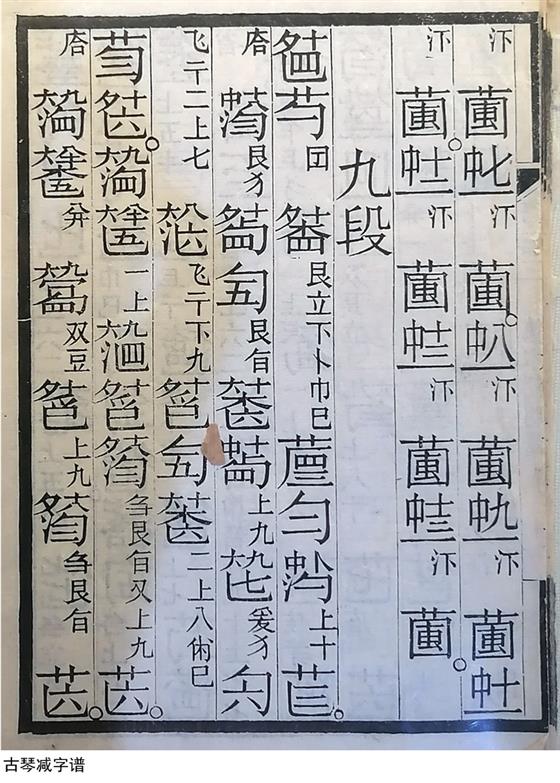

唐朝琴人曹柔把繁琐的文字谱改造成“减字谱”,就是从一些汉字上拆下“零件”组装成一个琴谱专用字,上面标出左右手的指法与音位。曹柔的减字记谱法对古琴技艺传承做出了重大贡献,保留下来的数百首古琴曲大都用减字谱记谱。

1977年8月20日,美国发射的“旅行者2号”太空探测器上携带了一张镀金唱片,唱片上有27首标志性音乐,用以在太空寻找地球人的“知音”,其中的一首就是古琴演奏家管平湖弹奏的《流水》。这个探测器已飞离太阳系,它是第一个离开太阳系的人造物体。

相传,《流水》是春秋战国时期的士大夫伯牙所作。说起伯牙,有则很励志的故事。

伯牙向老师连成学琴三年后,连成对伯牙说:“我只能教给你弹出旋律来,要想把情感注入曲子,你还必须向我的老师方子春学习。”连成便用小船把伯牙带到东海蓬莱岛上,然后对他说:“你自己在这里练琴吧,我去接方子春老师。”连成走后数日不返,伯牙只有自己在蓬莱岛上练琴,与郁郁葱葱的松林、忽急忽缓的风声和汹涌的波涛相伴。弹着弹着,他恍然大悟,原来老师就是通过这种方式,让他把个人感情融入琴声中。又过了数日,连成划船归来,把伯牙接了回去,从此,伯牙琴艺闻名天下。战国时期的思想家荀子在《劝学》写道:“伯牙鼓琴,而六马仰株。”意思是说,伯牙弹琴的时候,连马儿都忘记了吃料,仰头静听。相传,伯牙创作了《水仙》《高山》《流水》《潇湘水云》等古琴名曲。

古琴用五声音节,很难弹奏现代音乐

尽管古琴的历史要比小提琴、钢琴、吉他等西方乐器悠久得多,但其普及程度远不及后者,究其原因有三。

一是古琴3000年来没有得到本质进化。古琴音色暗,音量小,缺乏对比。弹奏时左手横向移动按音位,灵活性受到限制,加之左右手的小指都不参与演奏,制约了快速弹奏,很难弹出轻快的曲子,只能弹些舒缓的旋律。

二是古琴记谱复杂很难掌握。古琴减字谱是一道高高的门槛,1000多个“减字”让想学古琴的人望而却步。减字谱只标注弹奏方法,并没有标出音高、音值、力度和节奏,如果没有老师教,自己看着琴谱是无法弹奏的。虽然有人把减字谱改写成五线谱或简谱,但由于没有足够的辅助标识符号,还是要附上减字谱对照。

三是古琴用五声音节难以演奏七声音节的现代音乐。古琴有七根琴弦,所以也叫“七弦琴”,最常用的正宫调(正调)定弦从第一弦到第七弦(由外侧至内侧)依次是“下徵、下羽、宫、商、角、徵、羽”,各弦音高就是西方音乐F调的“C、D、F、G、A、c、d”,首调唱名就是“sol、la、do、re、mi、so、la”,第六弦和第七弦分别比第一弦和第二弦高八度。除此之外的定弦都是外调,篇幅所限,恕不赘述。

笔者发现古琴有个很有趣的规律,各弦上的13个泛音是该弦散音(空弦音)为根音的大三和弦音。例如,正调第一弦上的泛音列由sol大三和弦的sol、si、re三个音构成,正调第二弦上的泛音列由la大三和弦的la、升do、mi三个音构成,如此等等。这一现象说明,古琴的某些音乐规律与西方音乐具有一致性,更进一步说明,世界各民族音乐有相通之处。