(观纪录片《中国》第5集《天下》有感)

文/周涧

董仲舒和司马迁,都是中华文化星空的璀璨明星。汉代盛世的土壤催生了他们蓬勃的思想大树,其枝繁叶茂的精神华盖,弥久荫庇中华大地。

作为儒学传人,比起孔子、孟轲等先贤的人生命运,董仲舒是幸运的。他赶上了一个好时代,一个不再是烽火连天的长治久安时代,一个需要礼乐教化的积善累德时代。他甚至三次被汉武帝亲邀问计于治国大道。

关于治国大道,董仲舒旗帜鲜明地举荐儒家仁义学说。他在为汉武帝建言治国方略的《举贤良对策》中说:“道者,

忠于学道,不忘初心。董仲舒立志要为儒家思想创建功名——争立国家正统地位。他以儒家始祖孔子作《春秋》隐义的“大一统”思想为据,阐述“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”理直气壮地向汉武帝献策思想“大一统”主张。

在天地人和的时代机遇下,董仲舒顺应汉武帝开万世太平基业的政治信念,借威武的皇权之力,打赢了一场“罢黜百家,独尊儒术”的文化胜仗。一役而改变了儒学始终不为庙堂所用的宿命,彻底终结了儒家学说长期游走于江湖的尴尬历史。

从此,儒家文化作为中华传统文化的核心,历2000多年时空,一直滋养着一个民族的人文精神。

司马迁早年曾受学于儒家大师董仲舒。在董仲舒的门下,司马迁学到的不止是老师讲授《公羊春秋》“大一统”的学派教义,更重要的,是学到了自孔子之始儒家学者们忠于学道,守学至诚的不懈精神。

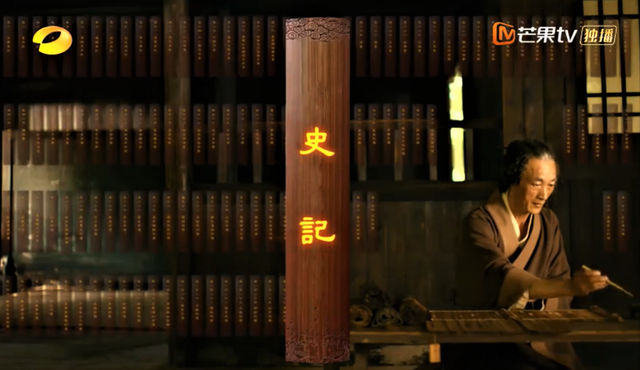

出身于史官世家的太史令司马迁,承袭父志,心无旁骛,恒专己职。读万卷书,行万里路,只为做成人生一项宏大工程:“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,为史作记。

后来虽获罪入狱,甚至宫刑受辱,司马迁仍意志弥坚,以呕心沥血的万难艰辛,历时漫漫13个春秋,完成了洋洋52万余言的史学巨著《史记》(原名《太史公书》)。这是中国历史上第一部纪传体通史,被列为“二十四史”之首,其章法结构和语言表达的文学价值,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。司马迁也因史学作为的巨大贡献,被后世尊称为历史之父。

天下世事,每个时代都有每个时代的英豪俊杰。或立誉于当代,或扬名于后世。但凡事业大成者,必定是以精一为志,坚守不舍且追求至极者。董仲舒和司马迁的人生故事,就是生动的注解。