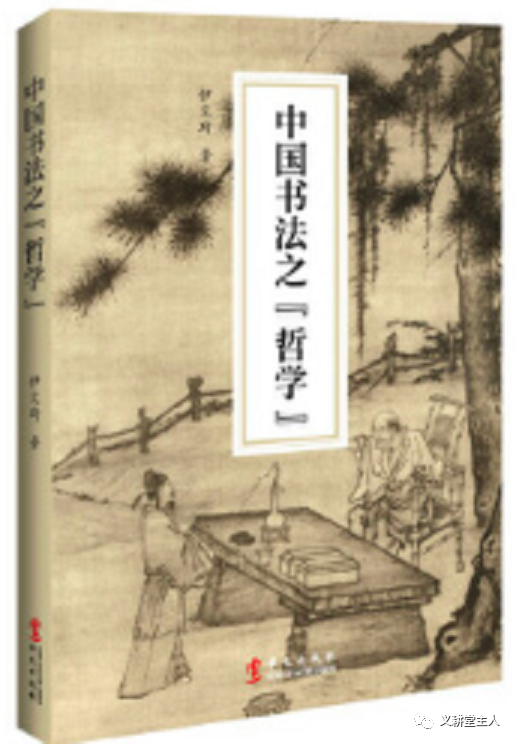

《中国书法之“哲学”》是一部具有开拓意义的书法理论专著。作者伊文琦先生,是我在大庆工作期间结识的一位志同道合的好朋友。我离开大庆十多年了,无论风和日丽甚或雪雨交加,我们一直保持着纯真友谊和共同的爱好追求。他个子不高但心胸开阔,为人质朴忠厚,为学扎实勤奋。他几十年如一日研习书艺探索书道,日趋精进,业内有目共睹。特别是近些年,他坚持临池读思,书艺大进,书道有得。作为老朋友,我一直关注着他的努力和进步。去年收到他的新书,沉甸甸一本《中国书法之“哲学”》,我是格外欣喜,心想世间万难,只要坚持,终得正果。当即浏览一遍,心中十分惊异。深感这是一部视角独特而颇有内含的好书,当即拨通电话,向文琦表示祝贺、且交流了初步体会。作者出书总是希望有更多人阅读,文琦诚恳希望我能写一篇评介文章。我欣然应诺,但不敢轻举妄动。因为引哲学入书道,的确是个全新话题,我得消化和必要的知识积淀。 最近在家中读书思考,同时认真阅读了文琦的这本书,就强烈产生写一篇心得的冲动。 首先,我认为只有大庆人才能写出这样一本书,也只有大庆人才会以这种思维方式,对书法有如此不凡的认识境界。大庆是一座哲学城。大庆的发展是毛泽东同志马克思主义哲学理论的一个成功实践。众所周知,大庆靠“两论”起家。《实践论》《矛盾论》,这是大庆人奉为圭臬的理论基石。上世纪六十年代初,老一辈大庆人,亦即“老会战”们就是怀揣“两论”来到松嫩平原开发大油田,创造了举世注目的人间奇迹。同时,也锻铸了城市魂魄:大庆精神铁人精神。此后半个多世纪间,无论遇到多么复杂的艰难险阻,大庆人都习惯运用哲学武器认识矛盾解决问题。而且在几代大庆人的头脑中,形成了不二法门的精神高度和思维定势,形成了独树一帜的理论高地和对于经验和教训的客观概括升华能力。明确了这一点,我们就不难理解文琦之所以写出这本书的思想源泉和内在动力。 运用辩证唯物主义研究和学习书法艺术、解读汉字书艺和归纳践行书道,是本书的宗旨所在。这无疑是书坛锦上添花的一举,但从某种意义上讲也是雪中送炭。 中国书法,可谓实践高于理论。历代论书,往往停留于“技术”层面而止于“技巧”探索。一谈笔法技巧,论者都能津津乐道,而论及精神原理则多为隔靴搔痒。甚至古典名篇亦难出窠臼。历代论书者陈陈相袭,多满足于描述的“化抽象为具象”,终因道理不通而只能顾左右而言他。所谓“强化意象”之品评,往往不得实质要领。就连唐人《书谱》,其实也不例外。此风溯源大约兴于六朝时代。萧衍评钟繇书法,曰:“如云鹄游天,群鸿戏海”,评王羲之书法:“字势雄强,如龙跳天门,虎卧凤阙”(《古今书人优劣评》)。这样的评说,貌似形象生动,实则云里雾里,令人满头雾水,此风经久不衰。连大才苏东坡也说:“余尝爱梁武帝评书,善取物象”云云。久而久之,以痼为宝,至今流风不减。大庆文琦,不入窠臼,且独辟蹊径,实属后生可畏矣。 本书绪篇,开宗明义:精神旨要,书道至上。开篇之“书法三论”,即运用“两论”原理宏观把握、总体梳理和解读中国书法之理论与实践。第二篇:“书理思辨”,则从中华美学精神即艺术哲学高度认识和探讨书法创构和生成过程。第三篇:“书道溯源”,则探寻了中国古典哲学的主要流派即儒、释、道等诸家思想对书法文化形成与发展的深刻影响。最后结篇:“书法与人生”,告诉我们书法足以影响人们世界观,学习书法会对你的人生态度产生积极影响。总之,全书可见作者的宽阔视野、深广学识和简明质朴的思辨精神。它是一个书法家长期以来,学习、研究和探索书法实践过程中积累的理性思考,也是思想的结晶和文化思考的升华。 读了文琦这本书,我是很受启发。解决了书法研习中不少的实际困难和理论困惑。我感受最深的是第一篇,即前三章。作者从中国汉字书法的发展历史、艺术规律和学习书法的实践体会等三方面入手,深入浅出地阐述了中国书法的形成、发展、演变、艺术特征及其书写追求等,很有独到眼光和各自见地。 其中第一章,“中国书法之认识论”,作者运用唯物史观,运用辩证的眼光和发展的视野加以比较分析,深入解读中国汉字书法的产生变化和演进,较为清晰地阐明了汉字从实用书写到实用与艺术结合,以致发展成为一门独立艺术的全过程。逻辑分明,脉络清晰。独特的视角、简明的论证语言,对三千多年的中国书法史作了以点带面的阐述,深入揭示了书道演进的内在规律,客观评价汉字书法的发展史,准确表明学习书法和欣赏书法的标准所在。颇多真知灼见。诠释精确,比喻美妙,论证严密,平易之中颇见深刻。书中不少的设比,不乏精辟,箴言偈语发人深思。比如言书品类乎产品,诸如只看“样式”不够,还要看“质地”、看“品牌”、看“整体搭配”、看“内在气质”和“精气神”等。如此比照,使万般抽象的书艺物化为浅显道理,让广大喜欢书法,渴望理解书法,又对书法艺术缺少整体认识的人们眼前豁然开朗。比如书中在论及书写线条的质量时,论及刚柔关系时谈到:“质感要从力中求。......‘力感’不能简单地理解为‘刚’,‘柔’并不一定无‘力’,‘以柔克刚’就说明‘柔’有时可能比‘刚’还有力。柔而有力,则劲健中姿媚跃出,柔而无力,则软弱间甜俗可憎。”同理,论及字体结构时讲到:“一般认为,平衡对称和多样统一,是书法结构的基本美学原则。......平衡对称还有深一层含义,即通过不平衡、不对称、不一致的点画安排,组合成变化但不失平稳,生动而不失协调的字体结构,在这里‘对称’可引申理解为‘和谐’。”这些论述无不充满着辩证法的美学哲思。 在第二章“中国书法之矛盾论”部分,作者集中用对立统一的规律,用相辅相成的观点,揭示了中国书法美学的艺术规律,本质就是对立统一的规律。我认为这是对当下不少书家在创作实践中苦苦摸索而积累出的零散经验的一种理论升华。“书法艺术从用笔、结字到章法布局,无不充满着矛盾的玄思。”作者运用矛盾运动的原理,用矛盾对立统一的观点,来诠释书法的美学思想,构建书法的审美境界,解读书法的艺术追求,可谓填补了空白。比如对于结字与章法中的黑白关系、方圆关系、奇正关系、虚实关系,等等。书中都有精彩论述:“空白意识的觉醒是写字走向书法的一个重要标志。”“笔墨与空白相互作用、相互结合,才能让人们嚼出书法的‘味道’来。”“在书写中,圆笔忌臃肿呆滞,方笔忌扁平刻板。方圆贵出自然,不可显露,不能绝对化,纯方纯圆、过方过圆都是用笔之弊病。”“奇正是一种在‘度’制约下的动态平衡。”“虚实相生则有满纸云烟之效”......等等。研习书法的人当然都懂得一些基本要求,比如说笔法、字体、墨法、章法,都有一些基本的技法规范,不同的书家在实际书写中又会有一些不同的追求。但无论你的风格如何?你的好恶如何?都必须符合共同艺术规律,而这个规律概括起来就是矛盾运动规律,就是对立统一规律。实际上,我们在书法的学习和继承过程中,在书法创作中,就是要悟透这基本规律、把握这一规律、运用这一规律。作者在“中国书法之矛盾论”中给我们指明了读懂和把握这一基本规律的路径。就是怎么样抓主要矛盾?怎么样推动矛盾的转化?怎么样实现矛盾的对立统一?以呈现书法艺术从内容到形式、由表及里的美。正如作者所言:“书法艺术的魅力就在于艺术家在黑白世界中驾驭对立、寻求统一,打破平衡、构建和谐,演绎情感、彰显艺术。” 书中第三章“中国书法之实践论”部分,作者主要是从自己多年来研习书法的体会入手,对实践认识和经验进行了理性的思考呈现。这一学习书法的过程,实际上也是一个理论思考和思想升华的过程。怎么样能够学好书法?过去我们的教科书也好,以师带徒也好,包括一些培训学校,通常都是注重了动手,而往往忽略了深入的思考和感悟。为什么同样学书法,有的人学得效果好,有的人却停滞不前,最后连自己也失去了信心?就是因为“悟”的不够,理论上不清醒就没有实践的自觉性。有人完全是一种盲目的、甚至是“瞎猫碰上死耗子”的练习方式,偶尔出一幅作品还不错,但并没有得其精髓、融会贯通。据讲,还有些作者为了参展获奖,一年反复写一幅作品,这种吃苦精神是应该提倡和肯定的,但这样练出来的书法家就是匠人。没有理性思考,不能把握规律,就很难写出好的作品。作者在这一部分,就是强调实践的自觉性。只有通过理性的思考和感悟,弄清自己要追求什么,才能在临写和创作中很清醒、很理智地书写和发挥。书中就怎么样写形?为什么要求力?如何才能写出神韵?等等一系列实践问题,都有明确的、逻辑清晰的理性思考论述,而且有感悟、有方法。作者强调的“实践”,不仅是有技法的实践,更是有理性有自觉的实践、有情感的实践,是充满哲思与逻辑的实践。比如在“实践之四:求力”一节,作者首先阐明了力感是“书法第一美”的美学标准,那么怎样才能写出力感的线条呢?先要“以力求力,笔要刹下去”,做到这一点后,还要“以气求力,笔要提起来”,同时较为详细地谈了实际书写中的体会和方法。重要的是体现在这一过程中的哲思和感悟:“好不容易把笔刹下去,又要提起来,那不如开始提起来写不就可以了吗?这便是书法之哲学问题。没有刹下去就没有提起来,刹不下去的提起来,不是真正的提起来;刹下去后再提起来,如果提得对了,那么写出的线条不仅不失力感,而且更圆润、遒劲。”最后要达到“提按自如,沉着痛快”的对立统一境界。能够把书法创作建立在清醒和理智的前提下,就是一种境界。历史上的诸多大书法家,理论上都有各自独特的见解和清醒的认识。分析其本质,都是能够被涵盖于辩证唯物主义的哲学原理之中的。 总之,文琦这本书我看了以后感到非常欣慰,很多观点也让我茅塞顿开,因此,我把它列为我要精读的一本书。我相信,这本书会在书法界产生很大影响。它给读者留下很大的思考空间,不仅书家当读,更是一本很好的青少年读物,具有某种教科书的意义和效果,完全可以进入大学,甚至是中小学的阅读参考书目。我向广大青少年和广大的书法爱好者推荐这本书,希望大家能够喜欢。同时祝贺文琦!希望在今后的理论探索和书写实践中,不断有新的突破和新的飞跃。 2020年3月至5月 忽培元,祖籍陕西大荔,1955年生于延安。中国作家协会会员、全国传记文学创作与研究专家指导委员会委员、中国传记文学学会副会长、中国书法家协会会员。现任国务院参事。 主要作品有文学传记:《苍生三部曲——群山、长河、浩海》《耕耘者——修军评传》《百年糊涂——郑板桥传》《难忘的历程——延安岁月回访》《刘志丹将军》《谢子长评传》《阎红彦将军传》等;长篇小说《雪祭》;中篇小说集《青春记事》《家风》,中短篇小说集《土炕情话》;散文集《延安记忆》《人生感悟》《大庆赋·铁人铭》《地耳集》《生命藤》《京密河札记》《秦柏风骨》《山秀珍》《义耕堂笔记》;长诗《共和国不会忘记——大庆人的故事》和诗集《北斗》等。 《群山》《耕耘者——修军评传》分获第一届、第四届中国传记文学优秀作品奖(长篇);长诗《共和国不会忘记:大庆人的故事》获中华铁人文学奖。作品被译成英文、俄文在国外出版。 反映当代生活的长篇小说力作《乡村第一书记》,2018年12月由作家出版社出版发行。 责任编辑:雷建明 白军帅

忽培元:揭开书法神秘的面纱 ——读《中国书法之“哲学”》想到的

评论

10 views