顾绍骅编辑 中国书法知识普及版 第六篇 隶书 二 汉隶十一

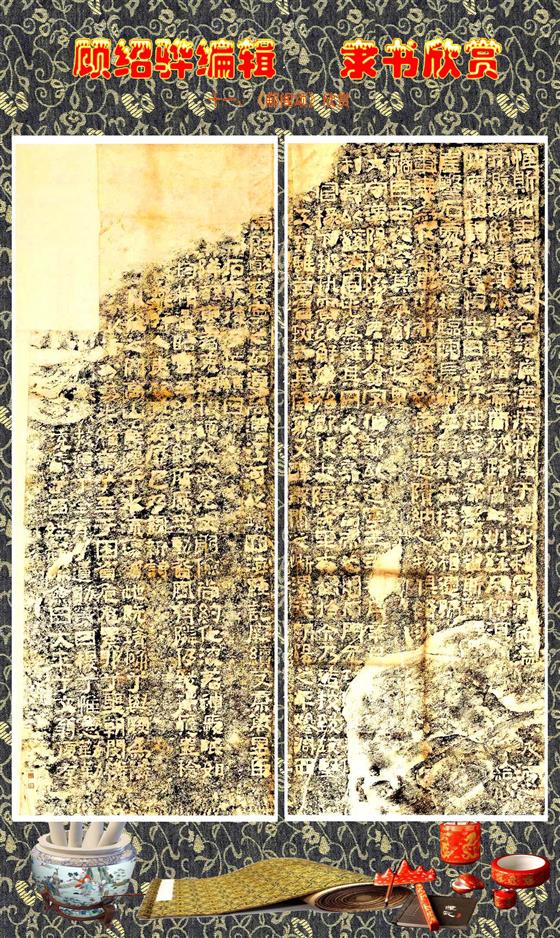

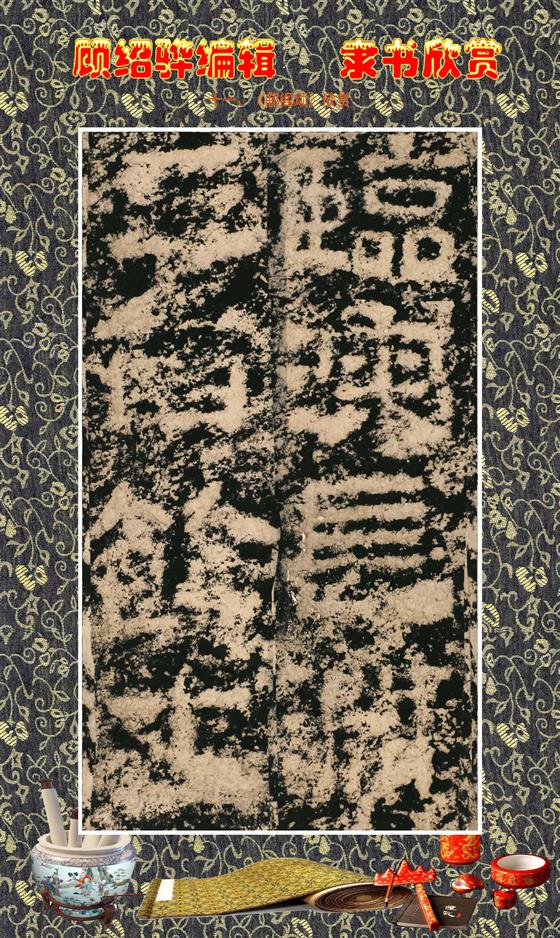

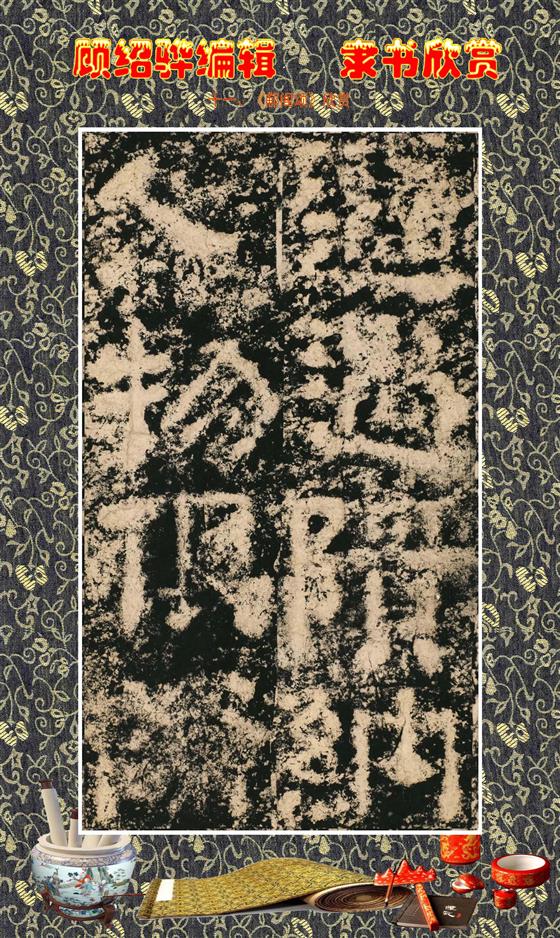

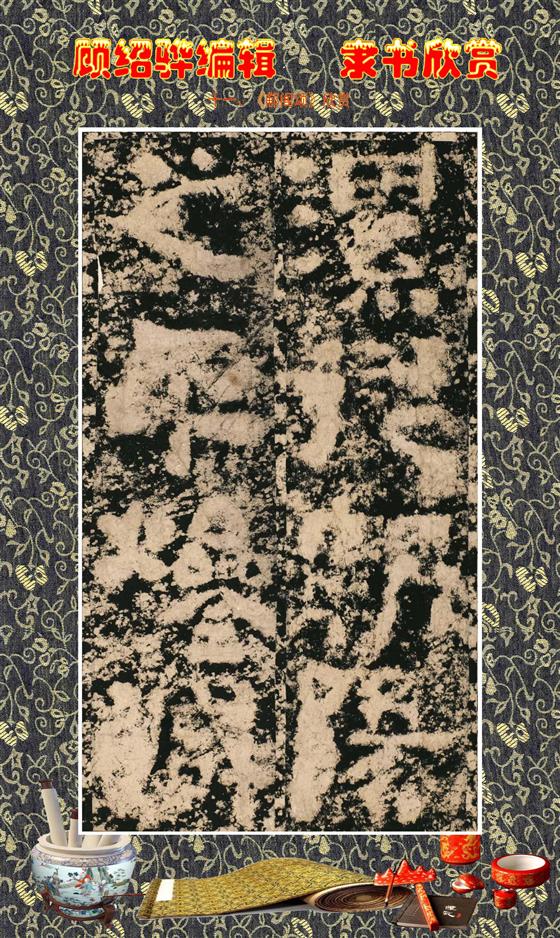

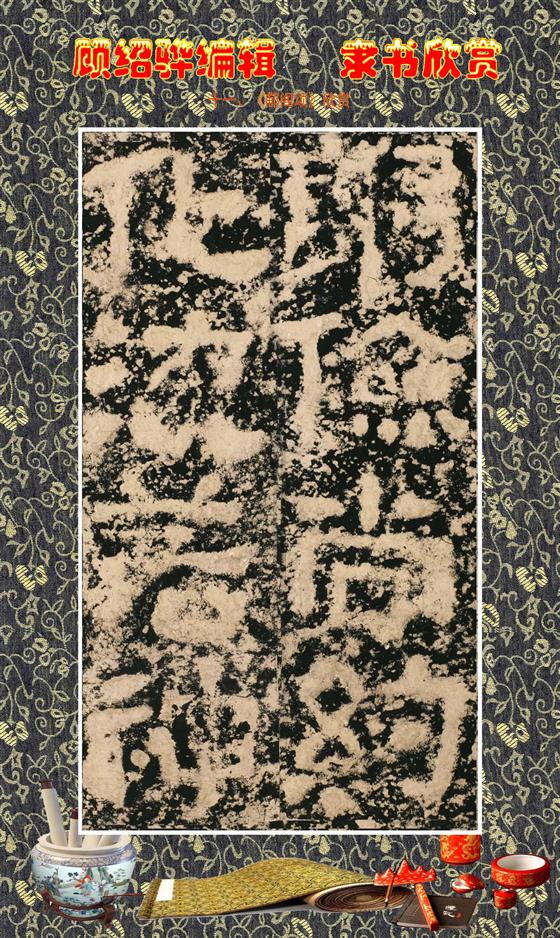

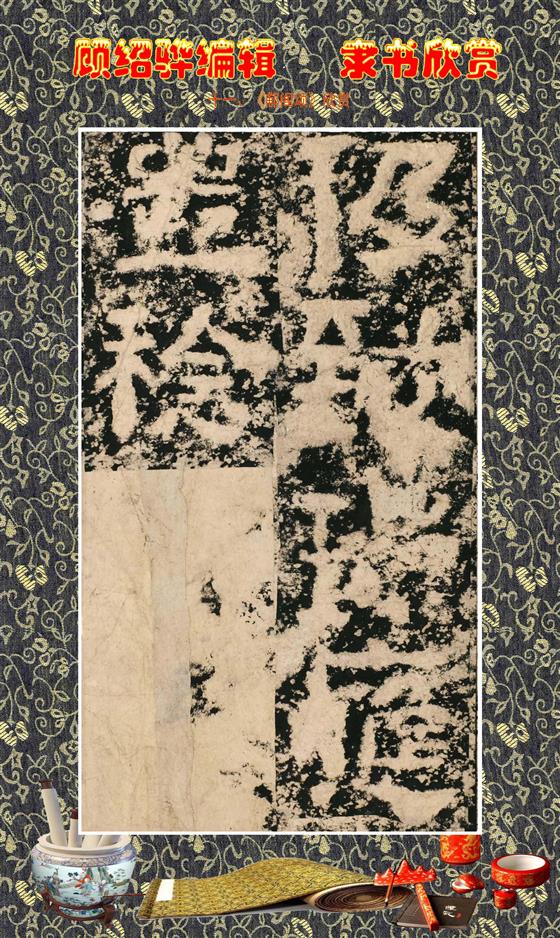

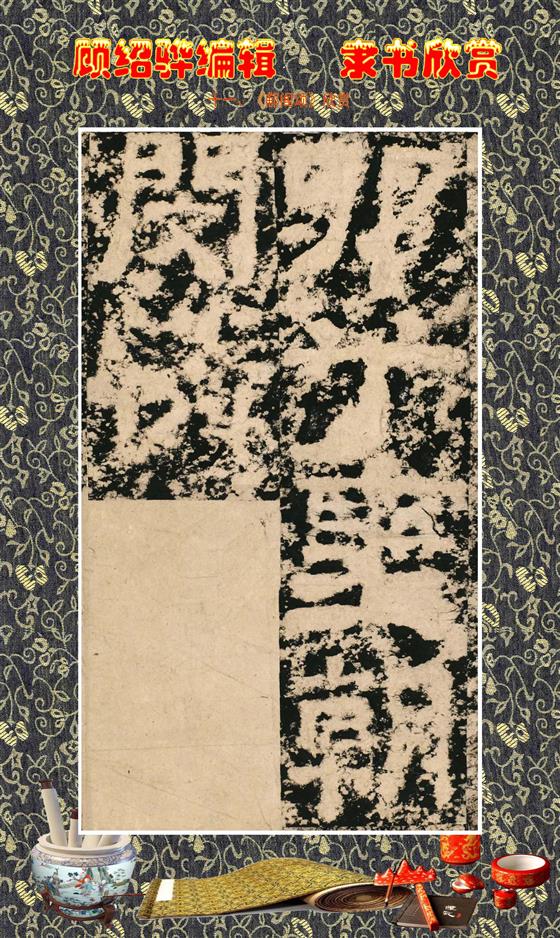

《郙阁颂》

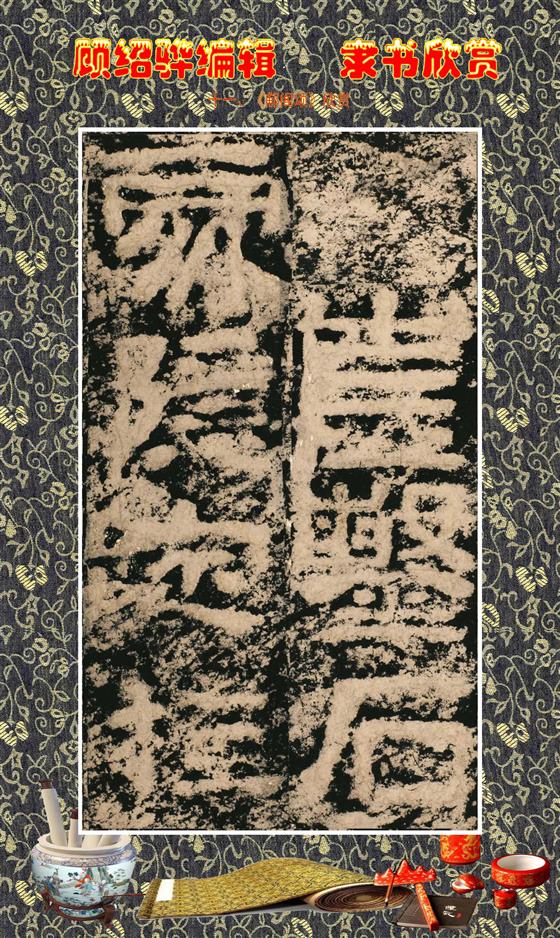

《郙阁颂》,是东汉灵帝刘宏建宁五年(公元172年)刻的一方摩崖石刻。当时,是为纪念汉武都 太守李翕重修甫 阁栈道而书刻的。故全称《武都太标管理书法,自成一家,独具丰标,为标准的汉隶八分 ——结构严整,章法茂密,俊逸古朴,风格沉郁,体态赫奕,在优美多姿的汉隶中,确为我国的艺术 精品,是研究祖国文字、书法和东汉八分汉隶的重要实物资料。早在魏、晋、南北朝时期,盛名就遍 及海内外,为历代文学家、书法家所推祟,各种金石学专著和杂记,各种书法专论或专著,多有著录, 仅《隶辨》就录有128处之多,其价值极高。近年来,日本书法界,多次远渡重洋,长途跋涉,前来目睹 这块东汉摩崖刻石瑰宝,并进行多角度的研究。它同汉《石门颂》, 《西狭颂》,并称我国的“汉 三颂”。

【注】郙fǔ〔郙阁〕中国东汉阁道,故址在今陕西省略阳县西嘉陵江边。

古亭名,故址在今中国河南省上蔡县西南。

汉 摩崖名。 东汉太守李翕,建〔郙阁〕阁道以利行旅,时人颂其德,为文勒石于析里桥边,故题碑为《析里桥郙阁颂》。文额皆隶书,因《郙阁颂》摩崖的书法价值极高,长期以来传为书法家蔡邕撰书的。不足信。到南宋理宗绍定三年(1230年),沔州(今略阳)太守田克仁幼时就很爱书法,曾临摹过《郙阁颂》,当他任沔州太守后,得知《郙阁颂》就在沔州,喜之不尽。当他见原刻露处江边,受风 雨浸蚀,剥落日甚,恐久而绝迹,使仿原刻形制大小,重刻于灵崖寺,即今灵崖寺奈何桥边的石崖上;到元末,又因高则诚编 《琵琶记》戏曲时,将蔡邕演绎为“状元”,流行广泛。 至明万历时,刻石右上角剥落尤甚,斜痕长102cm,知县申如埙补刻,并在石尾加上“知县申如 埙重刻”七字。晚明以来,申如埙补刻而冒“重刻”的《郙阁颂》摩崖,因字迹清显,拓印流传,造成 混乱,有的妄断为申如埙重刻。 以此,群众就讹传“蔡邕撰并书”的《郙阁颂》摩崖称为“状元碑”。讹误相传,一直至今,故旧的省、府、县志以讹而载。 康有为 《广艺舟双楫·本汉》:“《郙阁颂》为仇子长书……虽非知名人,然已工絶如此。”参见“ 郙阁 ”。

刻石原在略阳徐家坪街口村郭家地,(古名,析里;又名白崖)1979年12月,农民修乡间公路,《郙阁颂》受损,后被迁至灵崖寺,粘接复原,嵌在前洞石崖边,摩崖高170cm,宽125cm,全 文十九行,第六、十二行为十一字,第十五行为十八字,其余每行二十七字,共计四百七十二字, 现存二百二十字。右上额有古代拉船纤绳磨损的印痕七道,最长约70cm,最短约20cm。因摩崖 刻石地处拐弯,古代纤夫借此勒绳以省力所致,今可见其勒痕。

【原文】

建宁五年(172)二月

惟斯析里,处汉之右。溪源漂疾,横柱于道。涉秋霖漉,盆溢 涌{涌,今字;空格处为碑文不清楚者}。涛波滂」沛,激扬绝道。汉水逆让,稽滞商旅。路当二州,经用?沮。沮县士民,或给」州府。休谒往还,恒失日晷。行理咨嗟,郡县所苦。斯溪既然,郙阁尤甚,缘」崖凿石,处隐定柱。临深长渊,三百余丈。接木相连,号为万柱。过者栗栗,」载乘为下。常车迎布,岁数千两{两,今字},遭遇隤纳,人物具隋{隋,今字}。沈没洪渊,酷烈为」祸。自古迄今,莫不创楚。于是」大守汉阳阿阳李君讳翕字伯都,以建宁三年,二月辛巳到官,思惟惠」利,有以绥济。闻此为难,其日久矣。嘉念高帝之开石门,元功不朽。乃俾」衡官掾下辨仇审,改解危殆,即便求隐。析里大桥,于今乃造。挍致攻坚。」□□工巧。虽昔鲁班。亦其儗象。又醳散关之?漯,从朝阳之平?,减西」□□高阁,就安宁之石道,禹导江河,以靖四海。经记厥续,艾康万里。臣」□□□,勒石示后。乃作颂曰:」

□□□□,降兹惠君。克明俊德,允武允文。躬俭尚约,化流若神。爱氓如」□,□□平均。精通?穹,三纳苻银。所历垂熏,香风有邻。仍致瑞应,豊稔」□□,□□□乐,行人夷欣。慕君靡已,乃?新诗:」

□□□□兮 坤兑之间{坤,今字}。高山崔嵬兮水流荡荡。地既瘠确兮与?为邻。」□□□□□□以析分,或失绪业兮至于困贫。危危累卵兮圣朝闵怜。」?艾究□兮幼□□□,□□救倾兮全育□遗,劬劳日稷兮惟惠勤勤。黄邵朱龚兮盖不□□。□□充赢兮百姓欢欣,佥曰太平兮文翁复存。」

但历代碑石研究者,如:南宋.洪适《隶释》,明·赵函《石墨携华》,清·翁方纲《西汉金 石记》,清·王昶《金石萃编》,清·陈奕禧《金石遗文录》以及朱剑心《金石学》等确认:析里桥 郙阁颂为仇靖文,仇绋书。二仇因当时地位低下,其生平不详。

现根据碑石,参照历代著录,整理全文如下:

惟斯析里,处汉之右,溪源漂疾,横柱于道。涉秋霖漉,盆溢滔涌,涛波滂沛,激杨绝道,

汉水逆让,稽滞商旅。路当二州,经用□沮,沮县士民.或给州府.休偈往还,恒失日咎,

理咨,郡县所苦。斯溪既然,郙阁尤甚,缘崖凿石,处隐定柱,临深长渊,三百余丈,接木

相连,号为万柱。过者僳僳,载乘为下,常车迎布,岁数千两,遭遇颓纳,人物倡堕,沉没

洪渊,酷烈为祸,自古迄今,莫不创楚!于是太守汉阳阿阳李君讳,翕字伯都,以建宁三年

二月辛已到官,思维惠利,有以绥济。闻此为难,其日久矣!嘉念高帝之开石门,元功不朽,

乃俾衡官椽下辨仇审,改解危殆,即便求隐,析里大桥,于今乃造,校致攻坚,结构工巧,

虽昔鲁班,莫亦凝象、又配散关之崭,从朝阳之平参,减西浚(之)高闻,就安宁之石道。禹

导江河,以靖四海,经纪厥续,艾康万里。臣蔡□□勒石示后,刀作颂曰:上帝绥□,降兹

惠君,克明俊德,允武允文、躬俭尚约,化流若神、爱氓如子,遐尔平均。精通皓弯,三纳

符银。所历垂勋,香风有邻。仍致瑞应,丰稔年登。居民安乐,行人夷欣。慕君靡己,乃咏

新诗:析里之阁兮SSS(音坤)兑之间,高山崔巍兮水流荡荡,地既嵴确兮与寇为邻,西陇鼎峙

兮东以析分,或失绪业兮至于困贫,危危累卵兮圣朝闵怜,分符析壤兮□命是君、扶危救倾

兮全育孑遗,劬劳日稷兮惟惠勤勤,拯溺亨屯号疮痍始起,闾阎充庶兮百姓欢欣,佥曰太平

兮,文翁复存。

建宁五年二月十八日癸卯时衡官琢下辨仇审字孔信

从史位下辨仇靖字汉德为此颂时石 南口口口威明

对《郙阁颂》摩崖刻石,历代书法家评论甚多现选录部分,以供参阅:

吾尝爱《郙阁颂》书法茂密,汉末已渺,后世无知之者,唯平原章法结体,独有遗意。——清. 康有为《广艺舟双辑》

唯《樊敏碑》在熹平时,体格甚高,有《郙阁》意。——清·康有为《广艺舟双辑》

余谓隶中有篆、楷、行三体,如《褒斜》、《郙阁》、《裴岭》……等碑,变园为方,削繁成简,遂 成汉分(即八分),而秦分(小篆)笔未亡。——清·康有为《十六宗》

《般若碑》浑穆简静,自在满足,与《析里桥郙阁颂》同法。——清·包世臣

汉《西狭颂》、《郙阁颂》此二凿,文严凝重。——丁文隽《书法精论》

《石门颂》,字字挺劲飞动,势如长枪大戟:《西狭颂》则笔势平稳,《郙阁颂》字体,厚重古雅,——《各种书体源流浅说》 (该书由北京中国书法研究所编著)

《郙阁颂》,此碑为仇绋书,为汉碑中之署有书家姓名者。用笔结字,方整凝重,大气磅礴,如巨象 蹒跚,夏承飞舞以巧胜,此碑厚重以拙胜,分道扬镳各擅胜场,八分至是,真是万花齐放的黄金时代。 ——麦华山,现代书法家,广州美术学院教授《历代书法讲座》

气势磅礴?X窠大字,给我们留下了无数审美课题。《石门颂》、《郙阁颂》、《西狭颂》、《开通褒斜道刻石》等汉刻名作。与《礼器碑》、《乙瑛碑》、《史晨碑》等真正的碑相比,其一种古朴自然, 言简意远,驰骋八极,吞吐六合之大巧若拙的格调,是足以让我们为之倾倒折服无已的。这是一种真正 的造化之功。——陈振濂:当代书法理论家。浙江美术学院教授《大巧若拙之美——摩崖书》

译文

析里这地方,位于汉水的西面。此处水流湍急,常常淹没道路。每当入秋多雨的季节,水势暴涨,涛波汹涌, 断道路。汉水逆冲,往来商贾不得前行,都被延误。此路处在凉州和益州之间,往来于二州,都要经过这沮县析里。沮县百姓到州府去缴税纳粮,或公私往来,也常常因此而延误了期限。 出行的官民,苦于行路的艰难,无不哀声叹息,深患其苦。这里的水患如此不 利于交通,而郙阁之地尤其严重。当年沿着崖壁凿石开路,在安稳处立柱架 桥,走在上面,下临深渊,高达三百余丈,柱子相连,号称有一万根之多。如此 险峻的山路,行人走到这里无不胆战心惊,有车马的也不敢乘坐,只能徒步前行。这条路上常年布满往来的车辆,多达数千辆,一旦发生翻车的事故,就连人带物一同掉落江中,沉没在波涛之间,其状十分惨烈。所以古往今来,令人痛苦不堪,伤叹无已。

这时,武都郡太守、汉阳郡阿阳县人李翕,字伯都,在建宁三年(170)二月十五日到任。他一心为百姓谋福利,安抚民众周济贫困。当他听说这里的交通状况长期没有得到治理,念及汉高祖开通石门道路,建立不朽功勋,于是命令衡官掾下辨人仇审将危险的道路加以整治,使其变得安全平稳,就在这里建造了这座析里大桥。仇审测算精确,攻克坚顽,完成了这一工程。这座大桥结构巧妙,即使古代的巧匠鲁班,恐怕也难以匹敌。李翕太守还下令放弃原来经散关而行的高险阴湿的旧路,改在向阳而平坦干燥之处开辟新路;避开西侧的山间阁道,改从坚固平坦的石道上通行。古代的大禹曾疏导江河,使四海之内安宁平定。李翕太守治理这郙阁大桥,继承了先人的伟业,使人民幸福安康。臣下们特地在此刻石,将李君的功劳传示后人,颂辞曰:

上天把一位贤能的太守委派到此,他才智超群,文武兼备。他俭朴自守,去除了繁文缛节,教化人民,政绩出众。他爱民如子,执法公正,待人不因贵贱亲疏而有所区别。他的仁德上感苍天三次得到朝廷的重用,出任地方的长官。他所到之处都留下了功勋,得到了人民的尊重。吉祥的嘉瑞一再降示于他,百姓也获得丰收。人民安居乐业,路上的行人也感受着快乐和安宁。我们把对他的无限仰慕,写入诗中歌唱赞颂:

这析里之地,处在水陆之间。高山险峻,水浩浩荡荡。但这里的土地十分贫瘠,百姓还受着外族的侵扰。人民流离失所,丧失了自己的产业,生活受着贫困的煎熬。社会动荡,危如累卵,终于受到了朝廷的怜悯。李翕太守来到此地,男女老幼得到了他的抚育。他扶植衰微,救济贫困,养育了这里的子民。他日夜操劳,执政十分勤勉。谁说贤能的官员只有黄霸、召信臣、朱邑 和龚遂等人,李翕太守就在我们身边。国家的府库充盈,百姓欢欣鼓舞。人们都颂扬这太平盛世,因为为民谋福的文翁又出现在人间。

建宁五年(172)二月十八日。 时任衡官掾下辨人仇审(字孔信)。从史位下辨人仇靖(字汉德)撰写了 这篇颂文。旧任佐吏下辨人仇绋(字子长)书写了这篇颂文。刻石的是石匠南□人□□(字威明)。

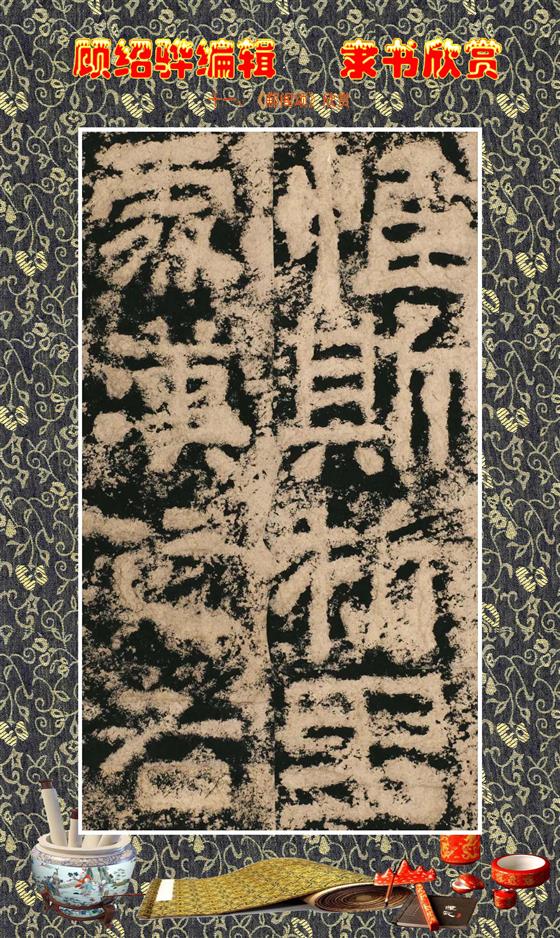

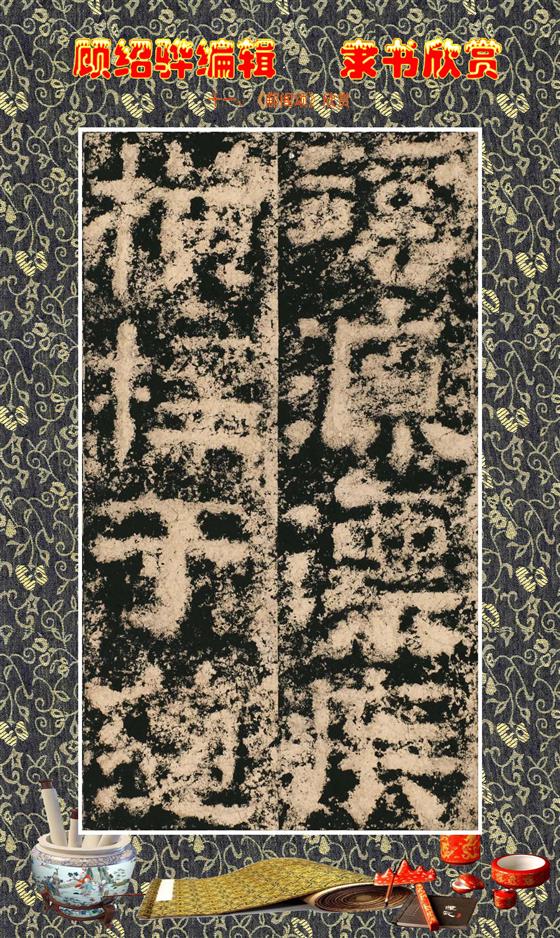

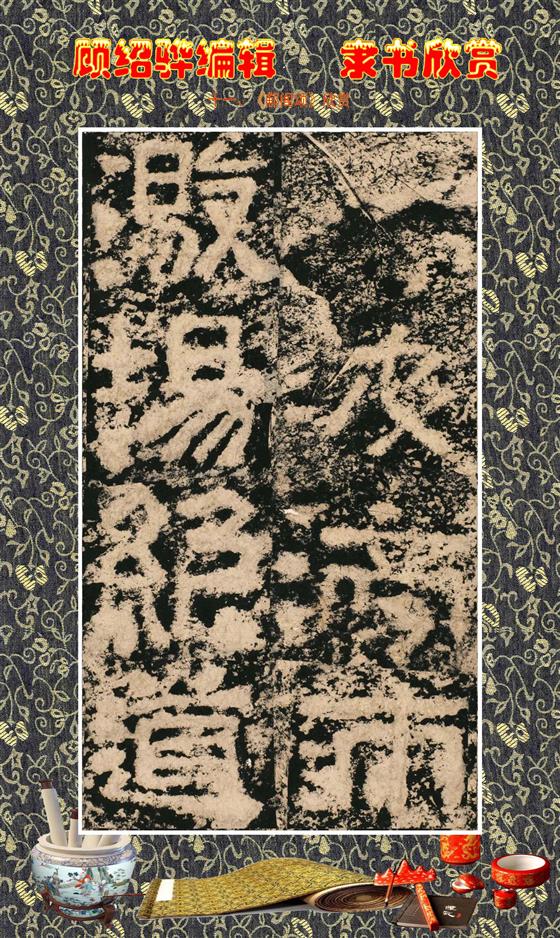

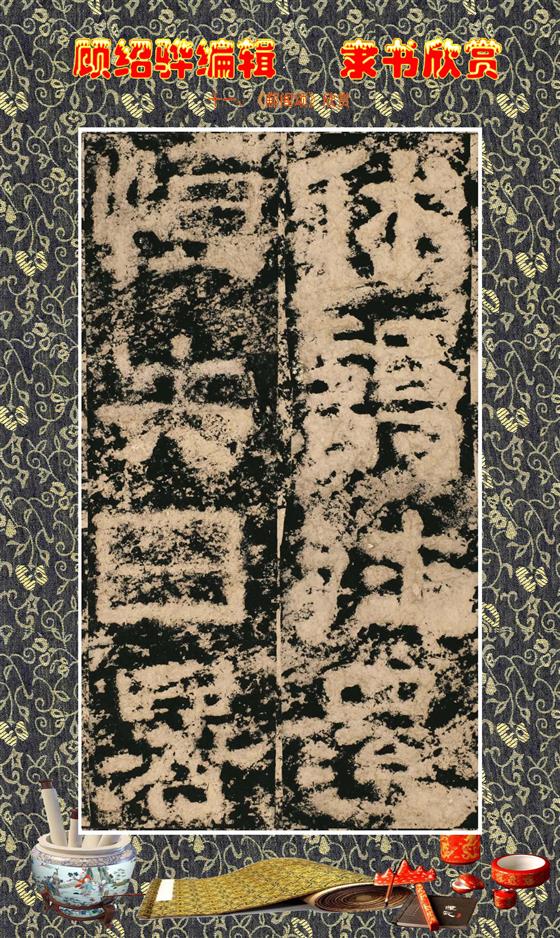

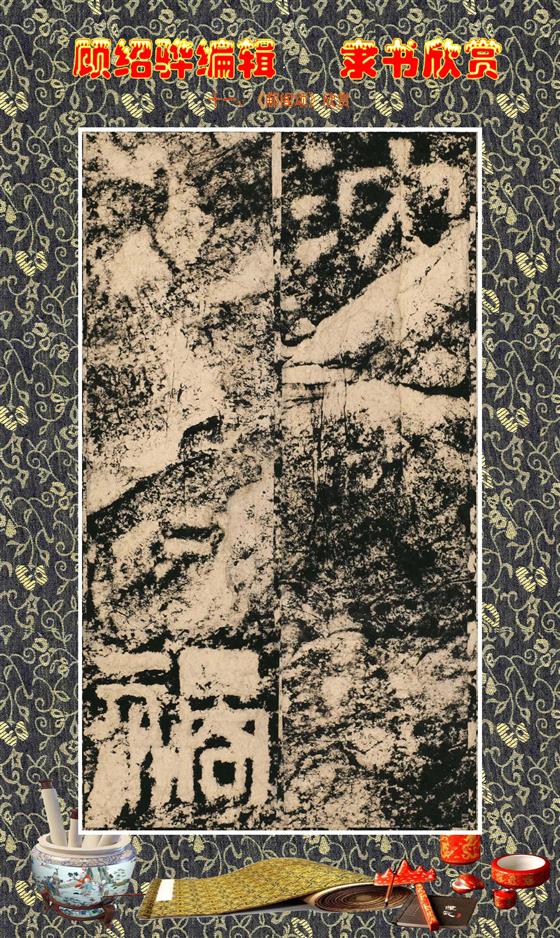

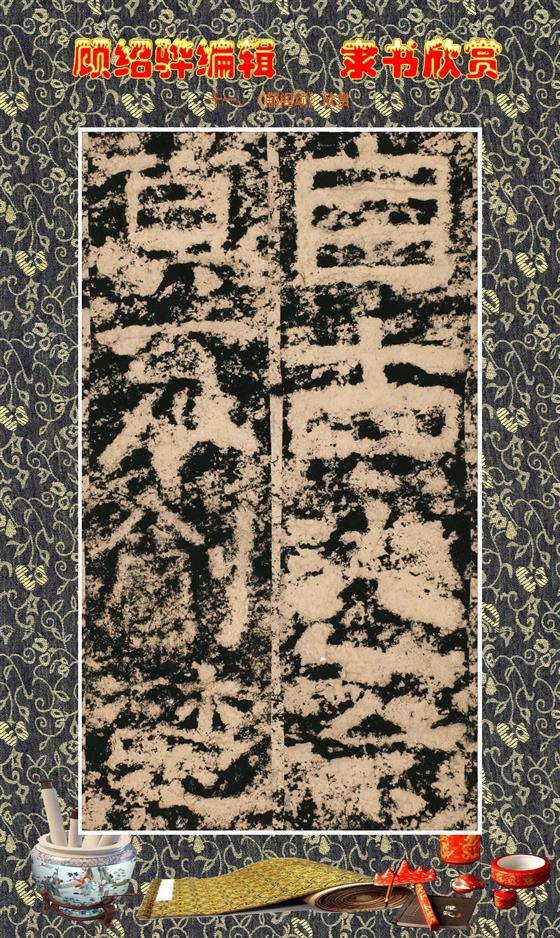

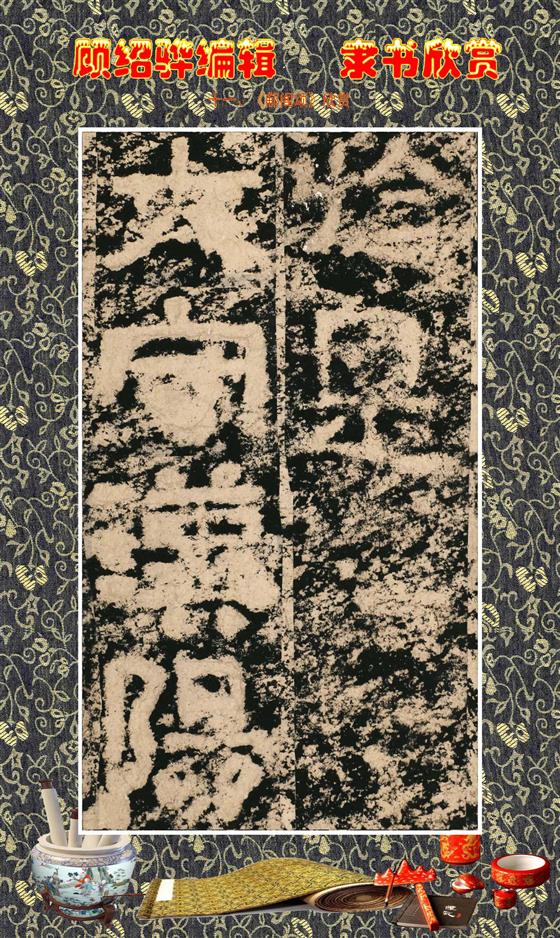

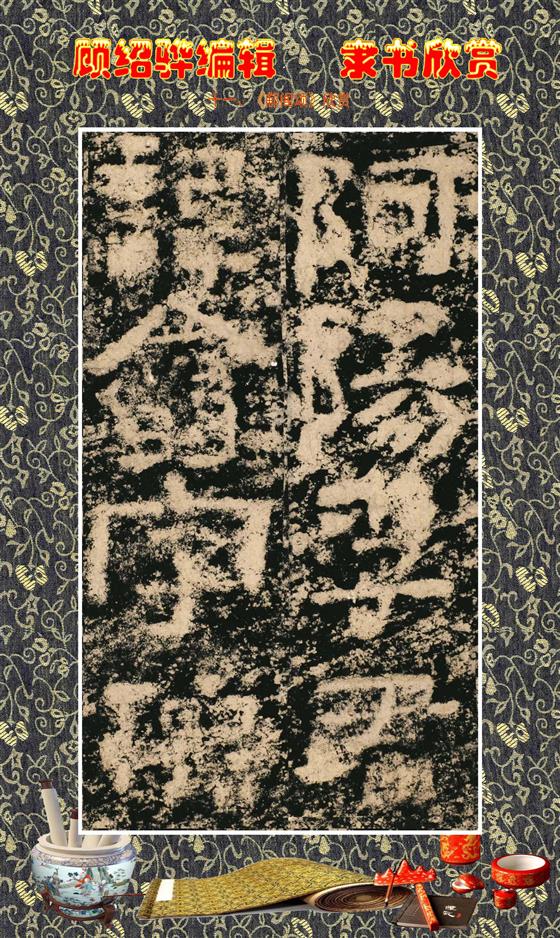

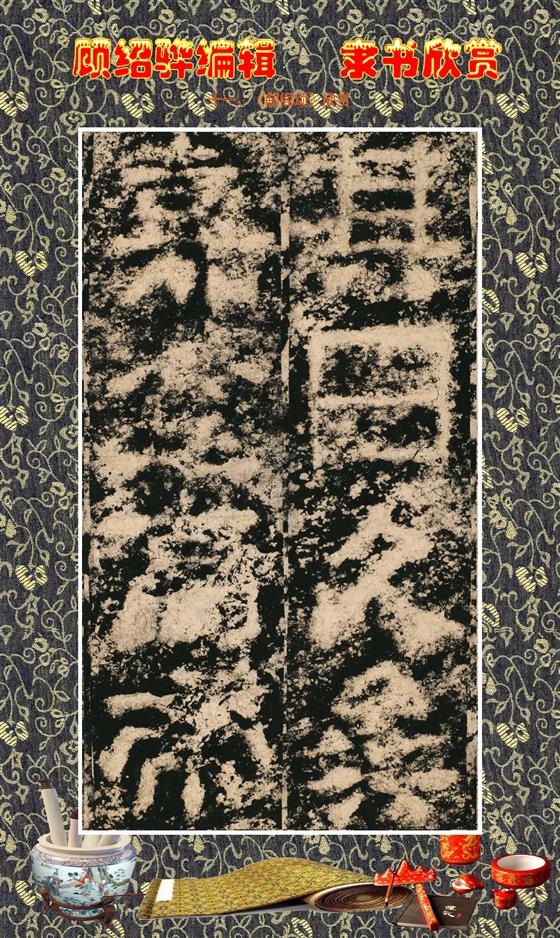

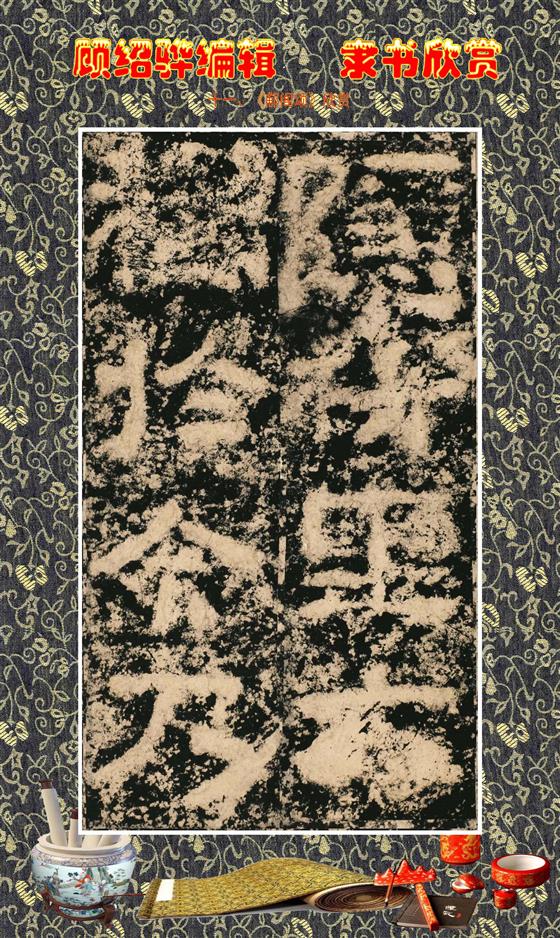

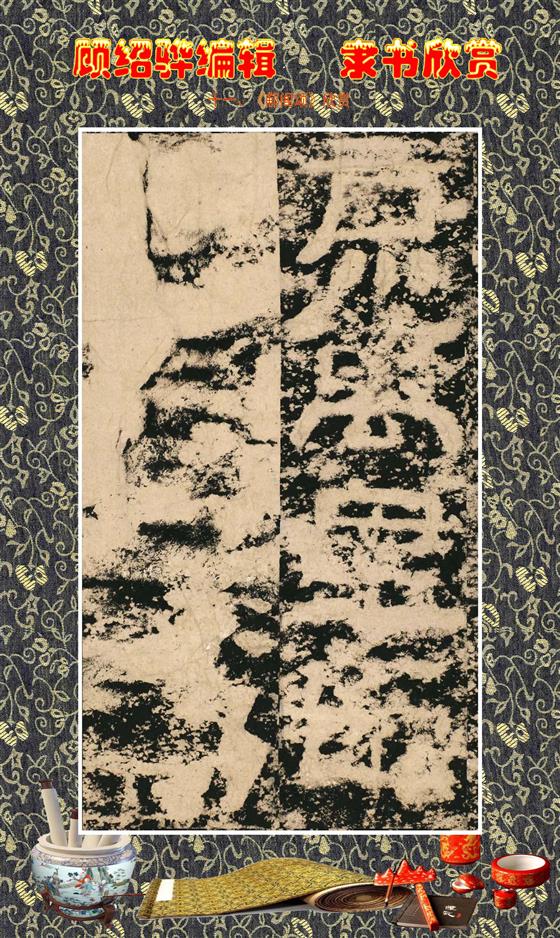

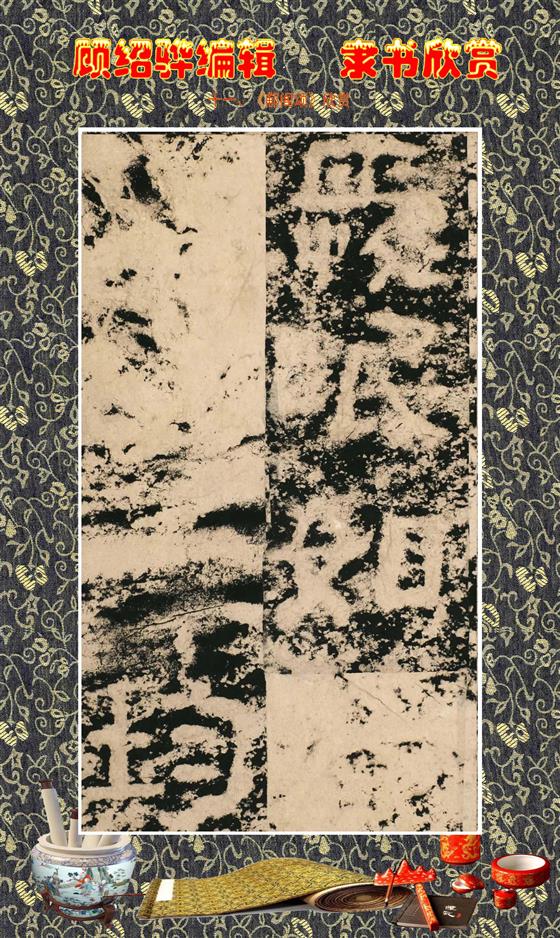

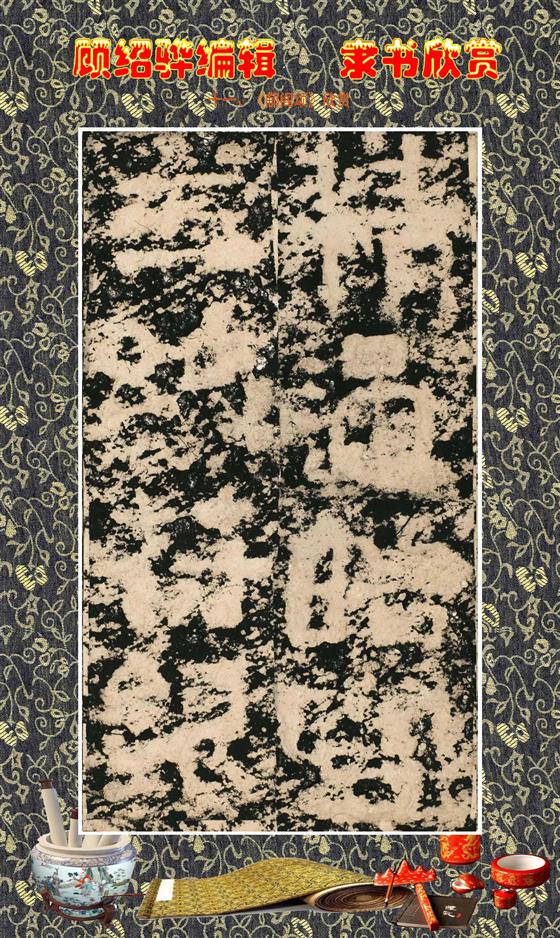

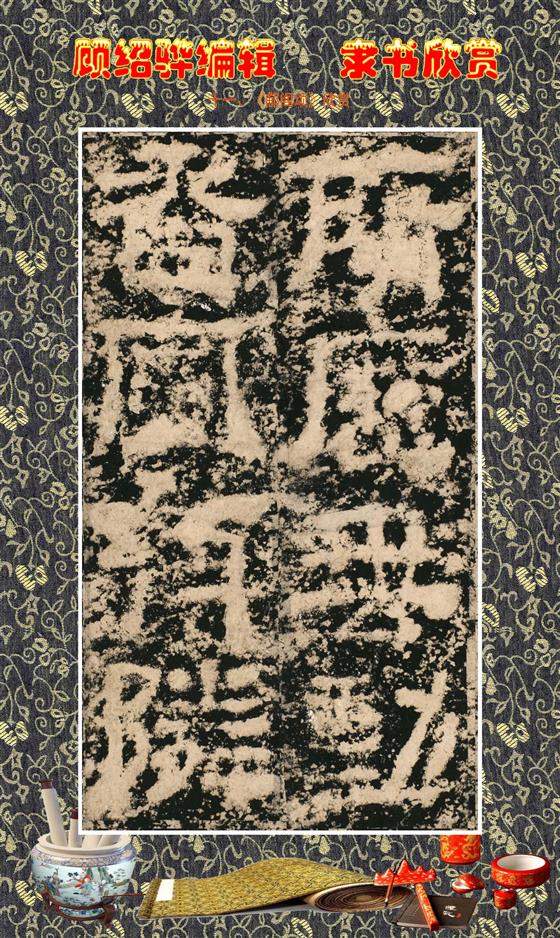

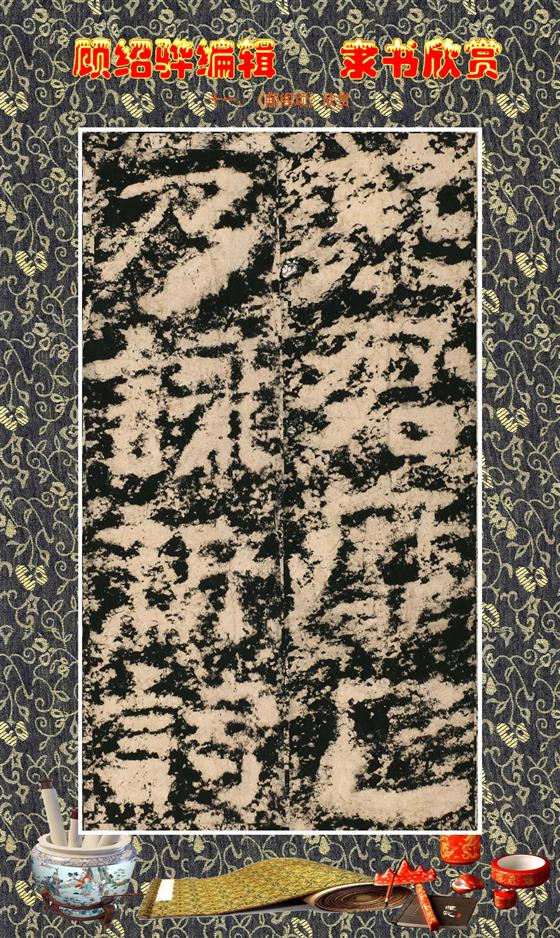

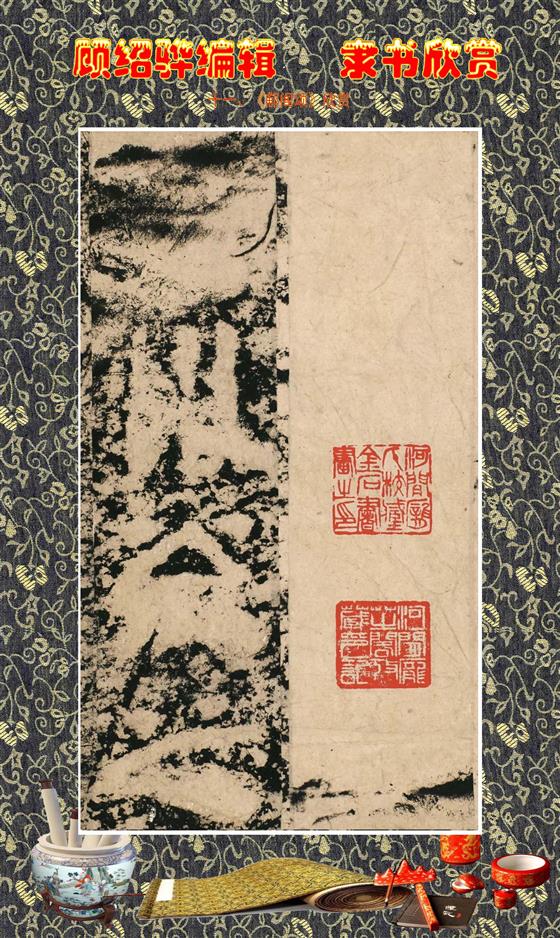

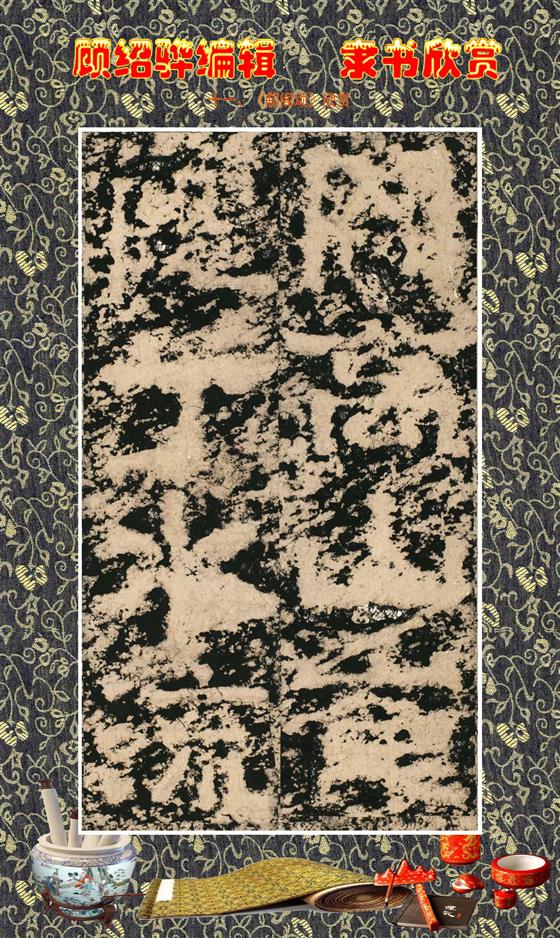

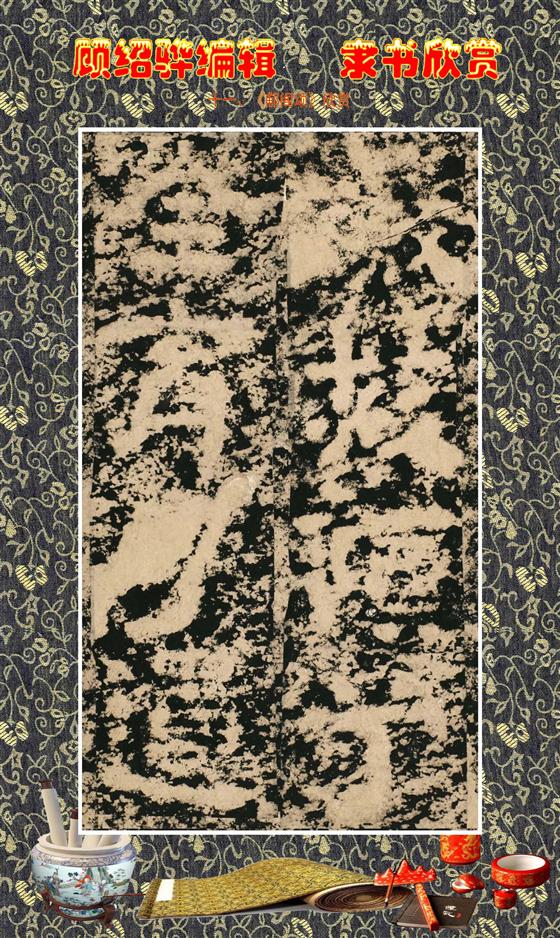

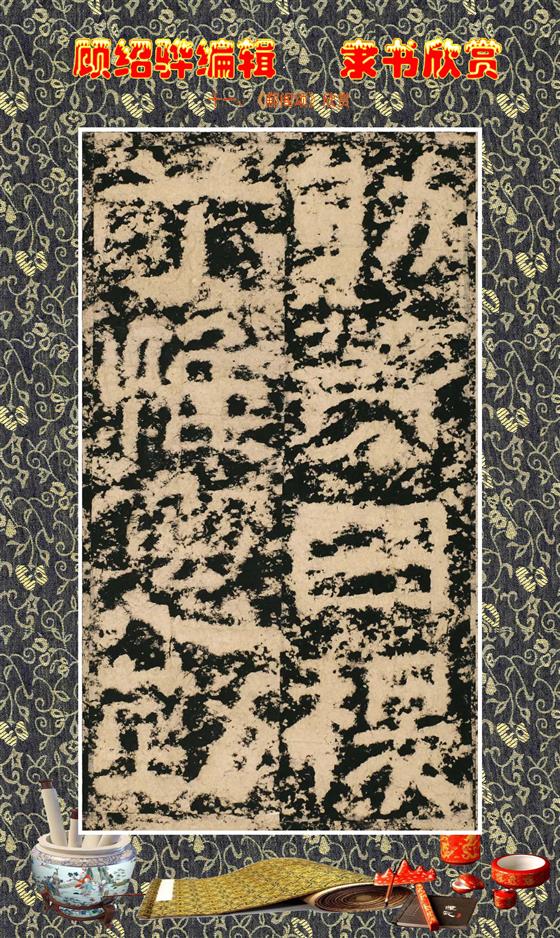

【图片附释文】

释文:准斯析里,处汉之右。

溪源漂疾,横柱于道。

涉秋霖漉,盆溢口涌,

涛波滂沛,激扬绝道。

汉水逆让四,稽滞商旅。

路当二州,经用柠沮。

沮县士民,或给州府。

休谒往还, 恒失日晷

行理咨嗟 郡县所苦。

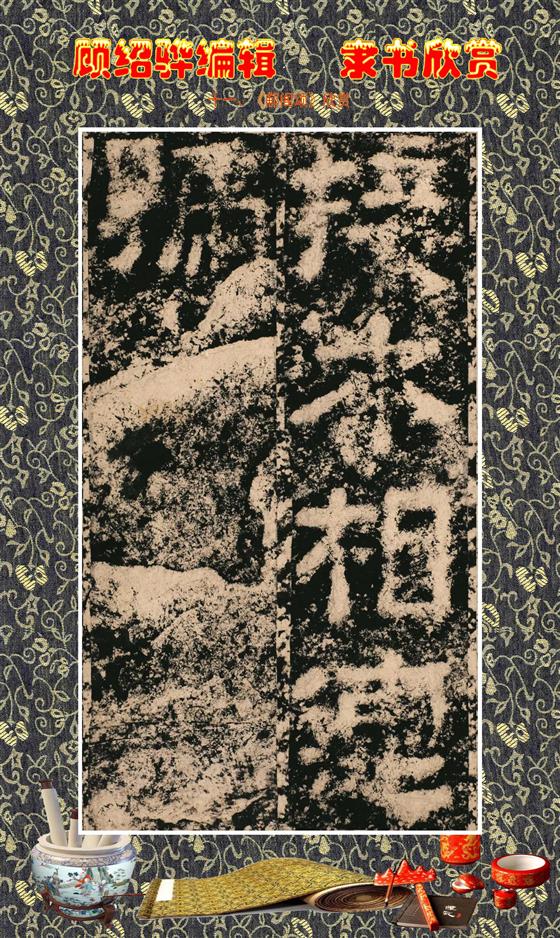

斯溪既然,郙阁尤甚。

缘崖凿石,处隐定柱。

临深长渊,三百余丈。

接木相连,号为万柱。

过者栗栗,载乘为下。

常车迎布,岁数千两 。

遭遇隤纳,人物俱陏。

沈没洪渊,酷烈为祸。

自古迄今,莫不创楚

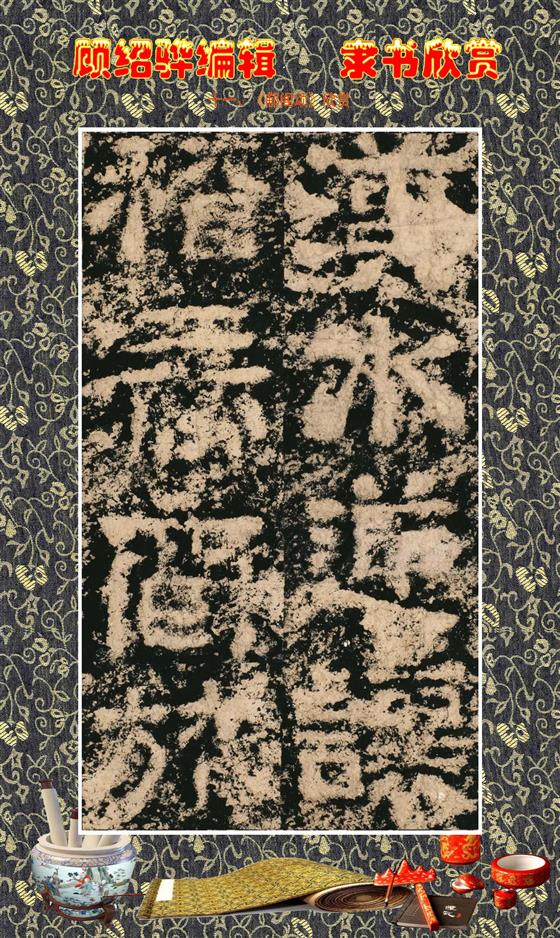

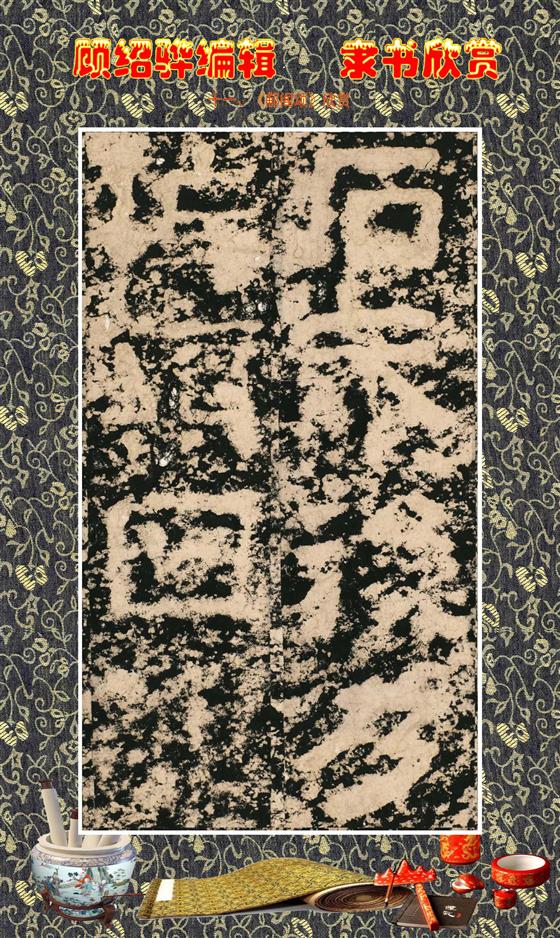

四 于是大守汉阳

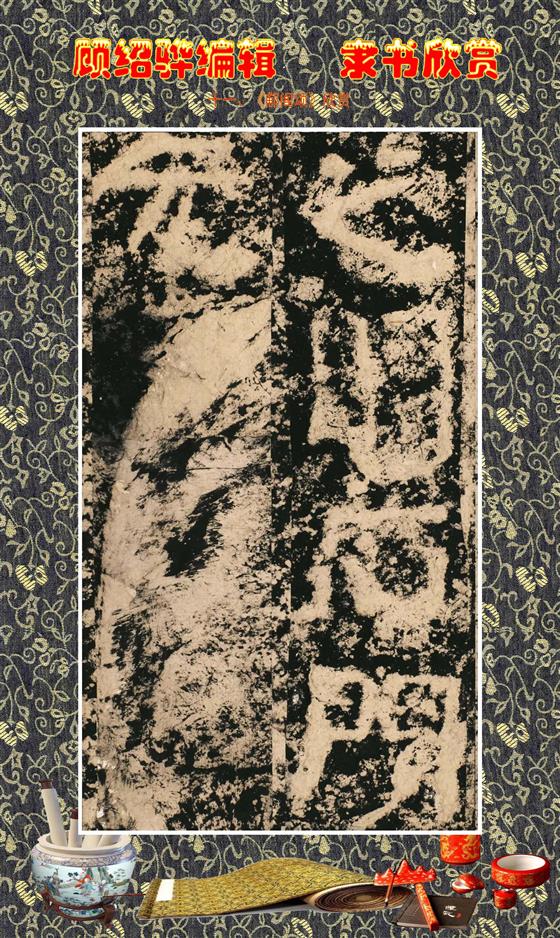

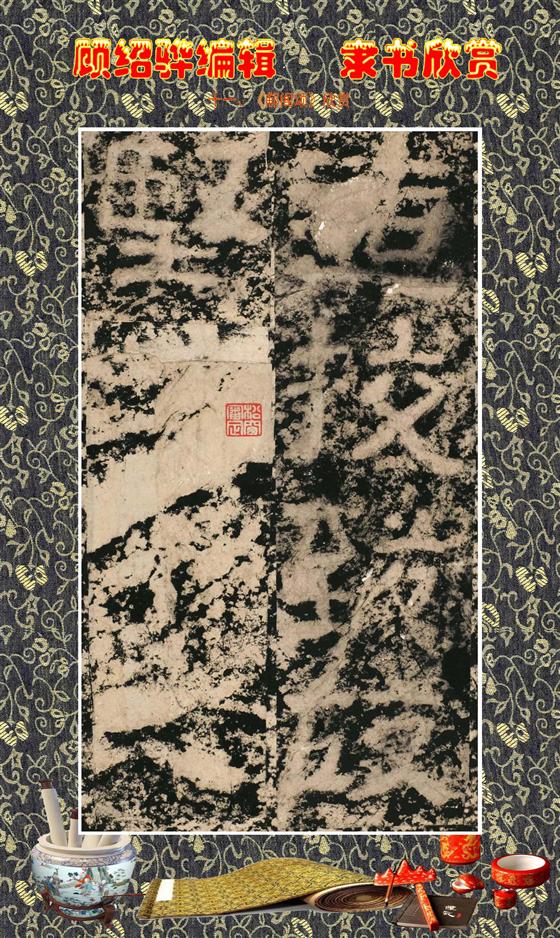

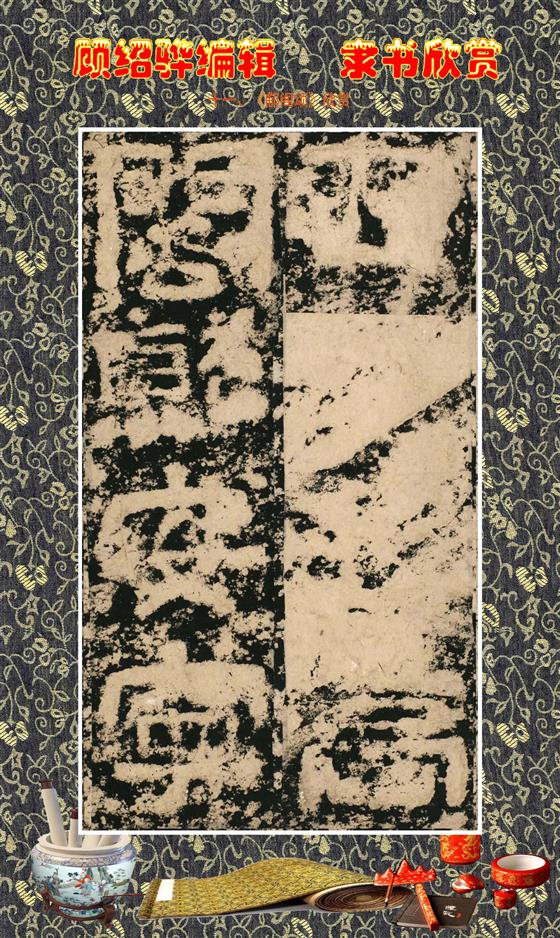

阿阳李君讳翕四,字伯

都,以建宁三年二月

辛已到官,思惟惠利,

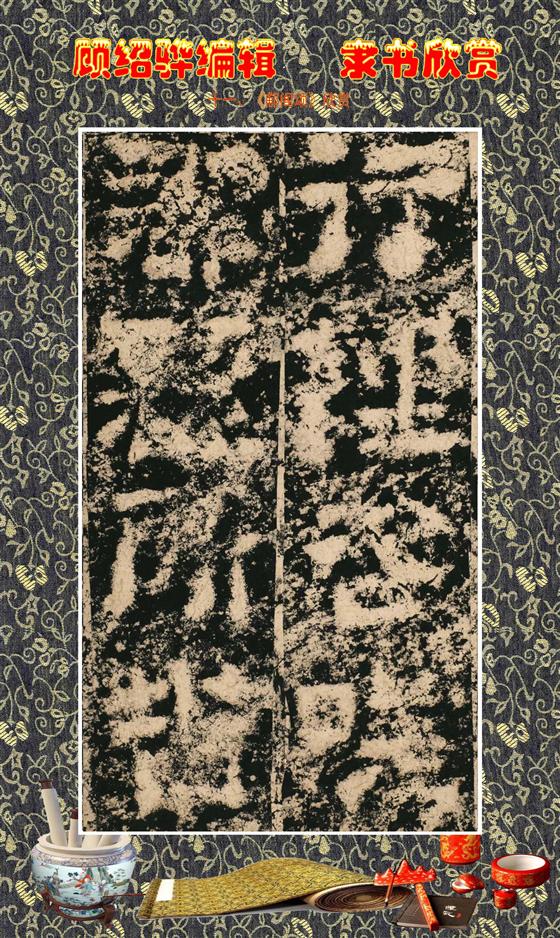

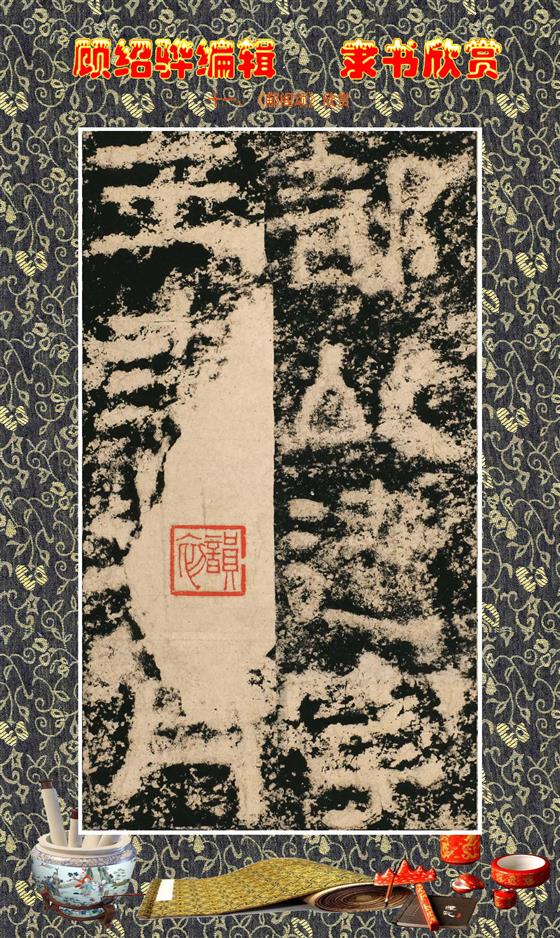

有以绥济。闻此为难,

其日久矣。嘉念高帝

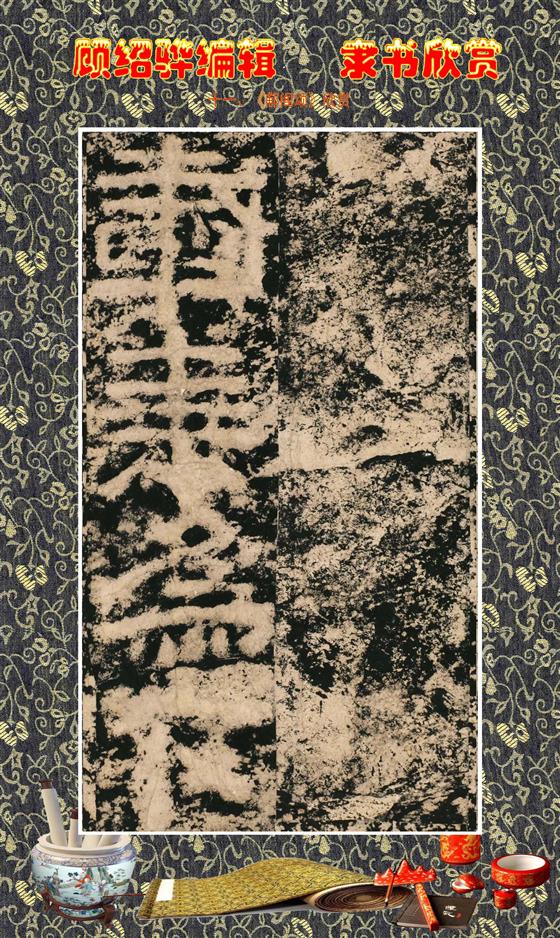

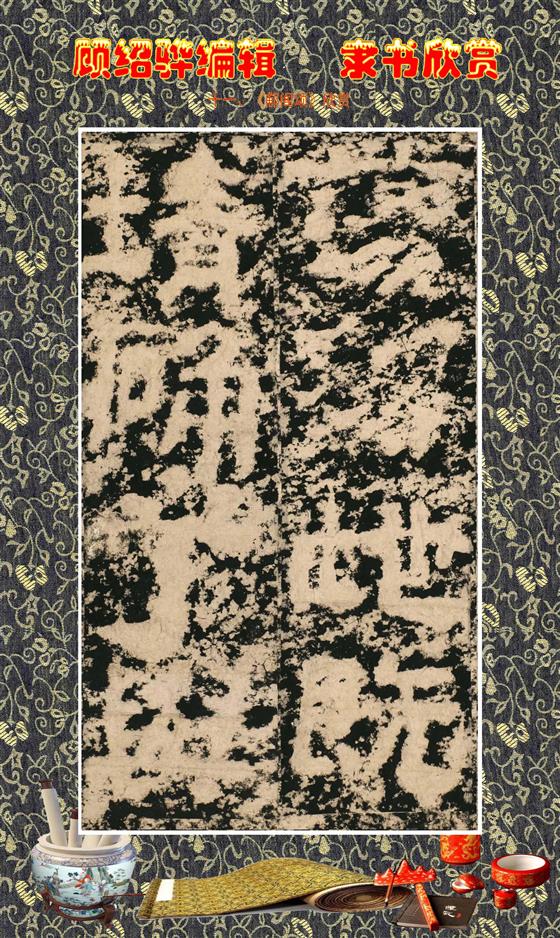

之开石门元功不朽,

乃俾衡官掾下辨仇

审四,改解危殆,即便求

隐,析里大桥,于今乃

造。校致攻坚,□□

工巧,虽昔鲁斑,亦莫

儗象四。又 散关之崭

漯从朝阳之平 。减西

口之高阁,就安宁

之石道。禹导江河,以

靖四海 经纪厥续,艾

康万里。臣□□□,勒

石示后,乃作颂曰:

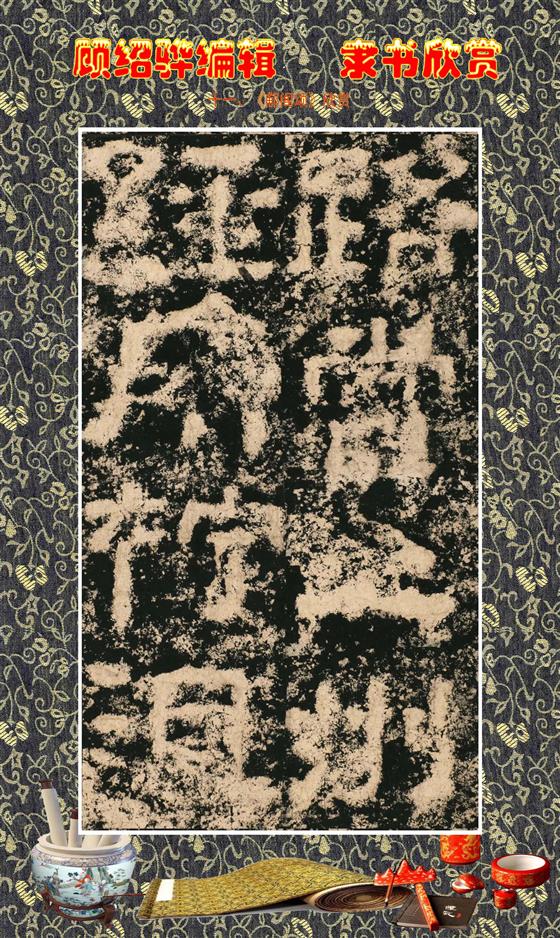

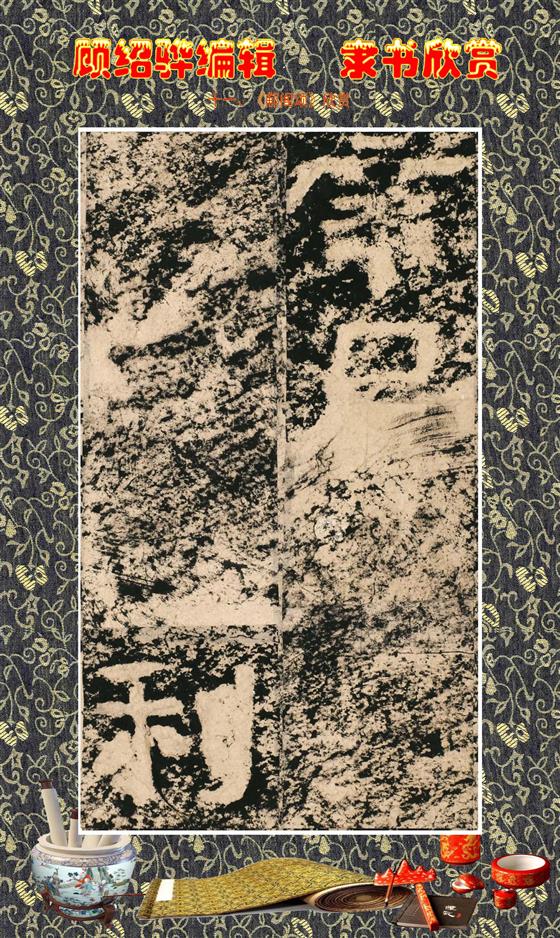

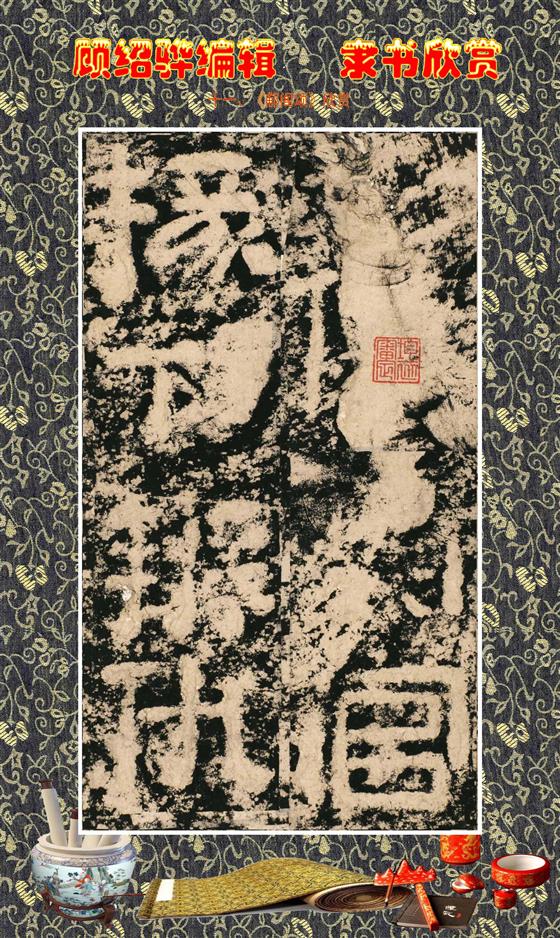

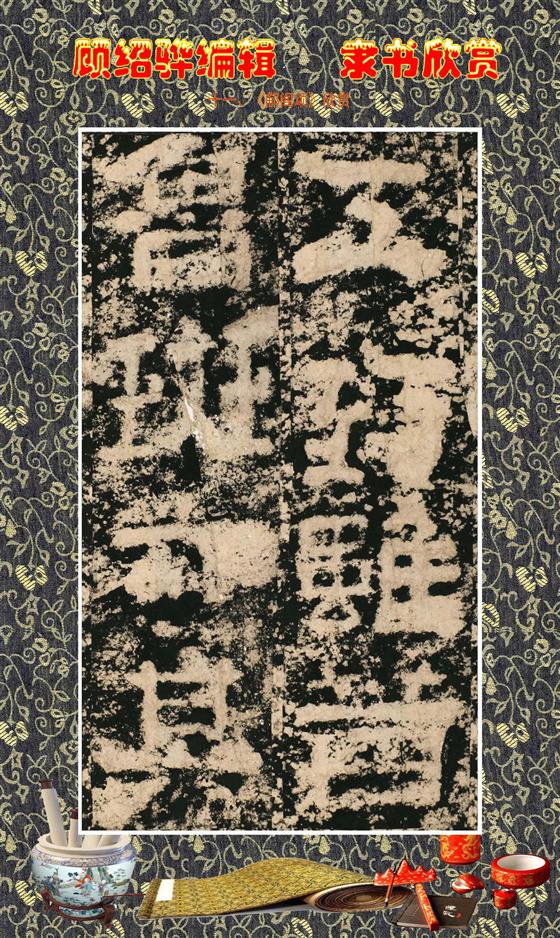

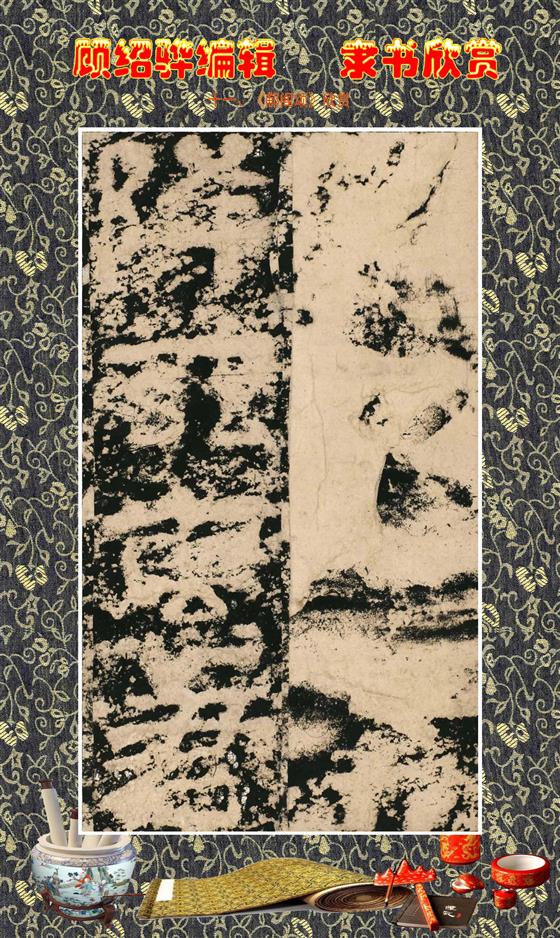

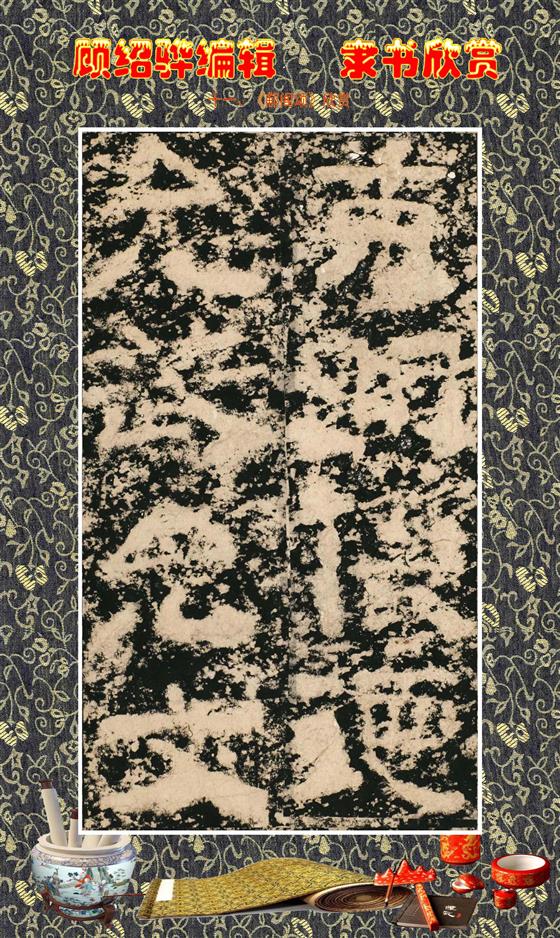

□□□□,降兹惠君。

克明俊德,允武允文。

躬俭尚约,化流若神。

爱氓如□,□□平均。

精通皓穹,三纳苻银

所历垂勋,香风有邻

仍致瑞应,丰稔□□。

民安以乐,行人夷欣。

慕君靡已,乃咏新诗:

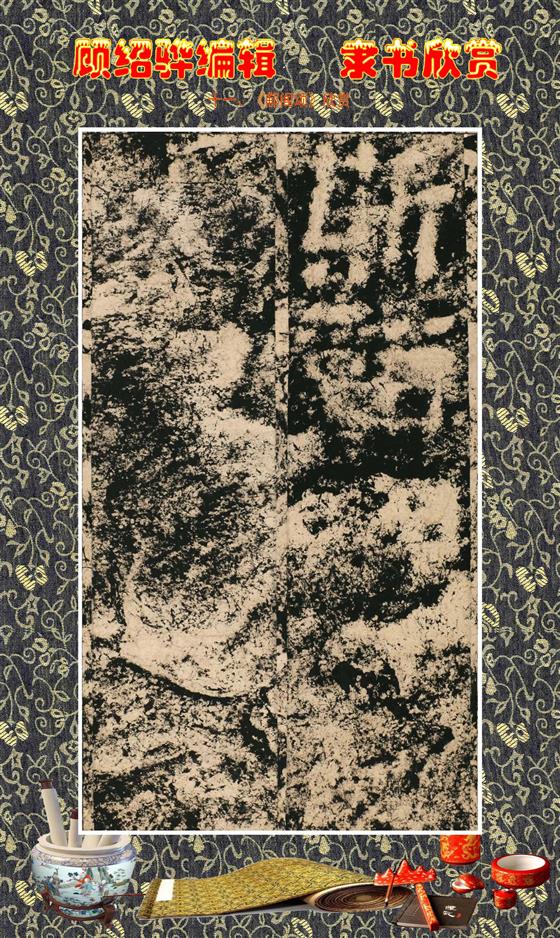

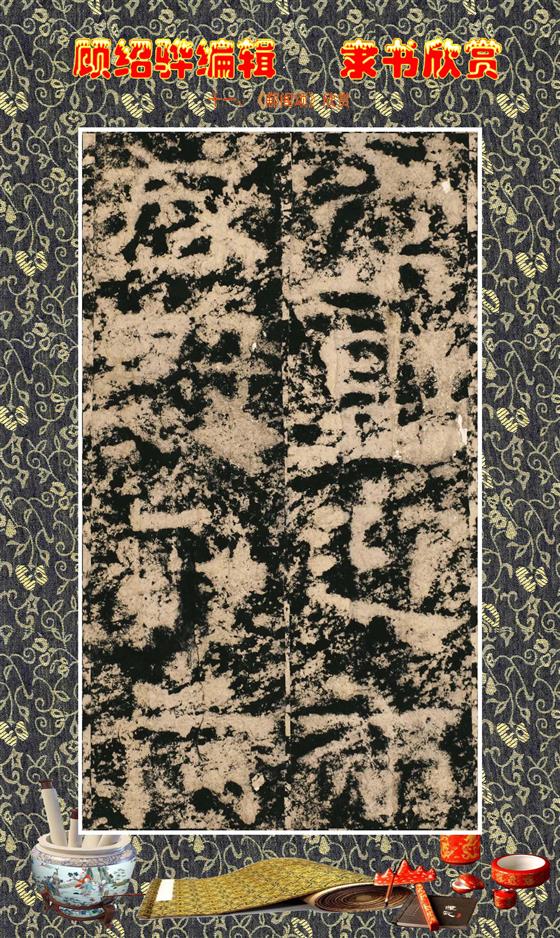

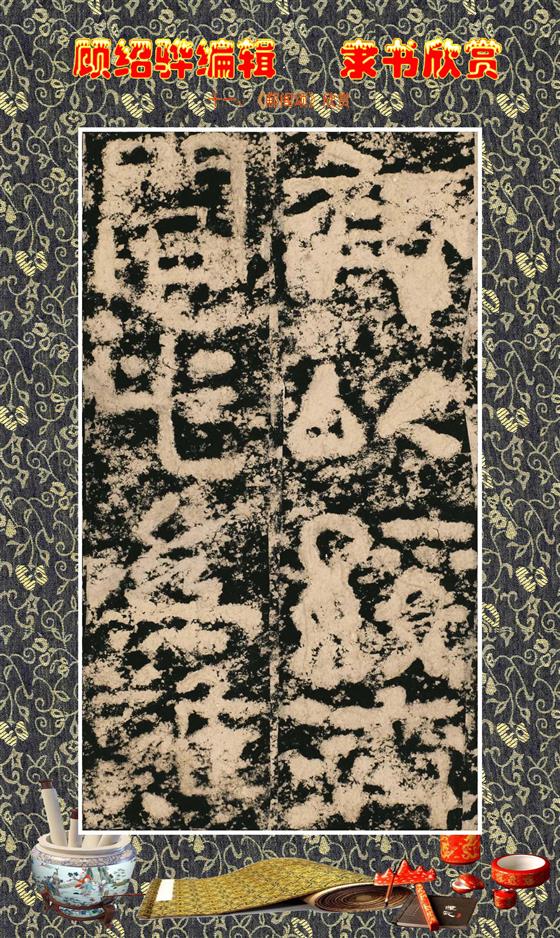

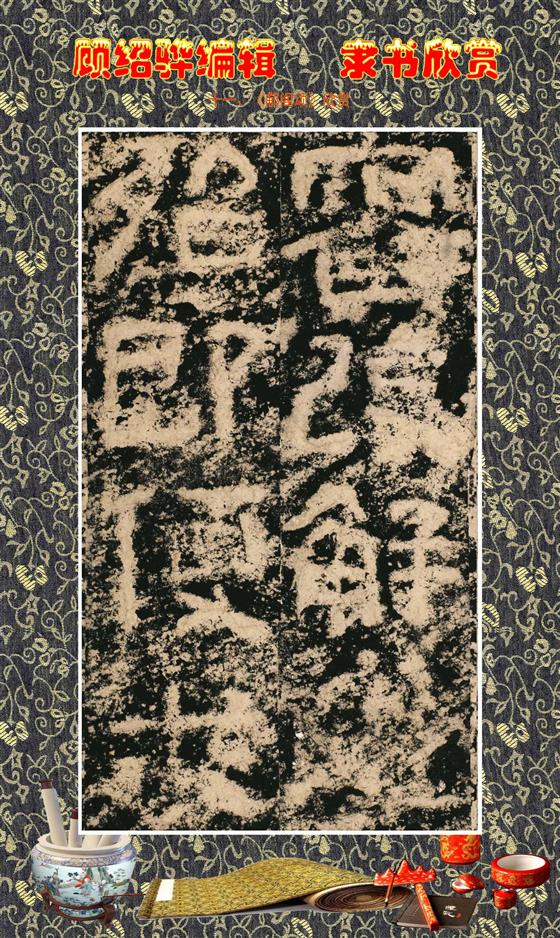

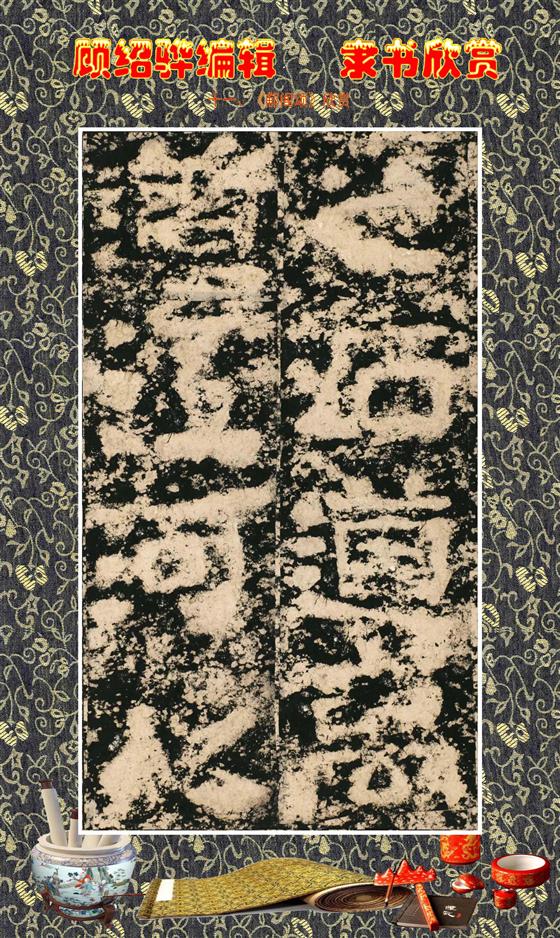

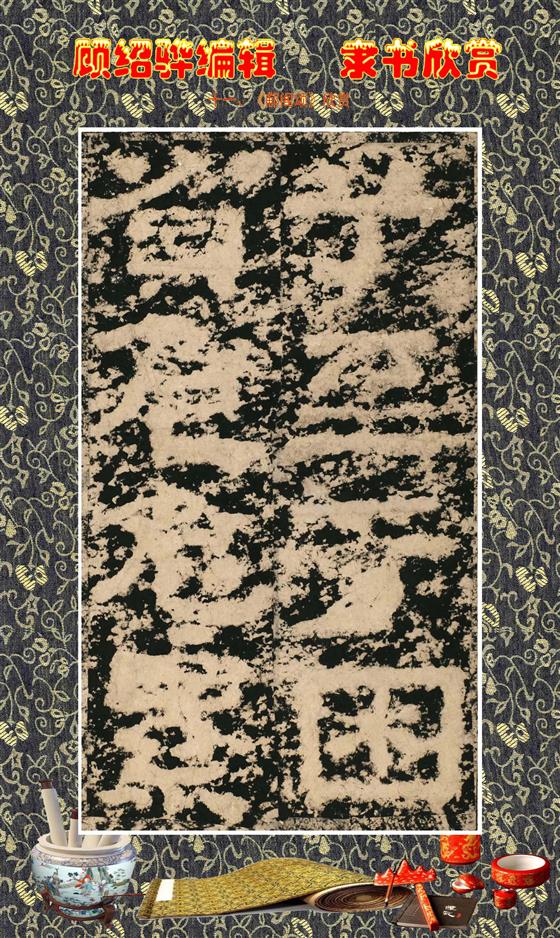

惟斯析里兮,巛兑之

间。高山崔巍兮,水流

荡荡。地既嵴确兮,与

寇为邻。□□□□□,

□以析分。或失绪业

兮,至于困贫。危危累

卵兮,圣朝闵怜。

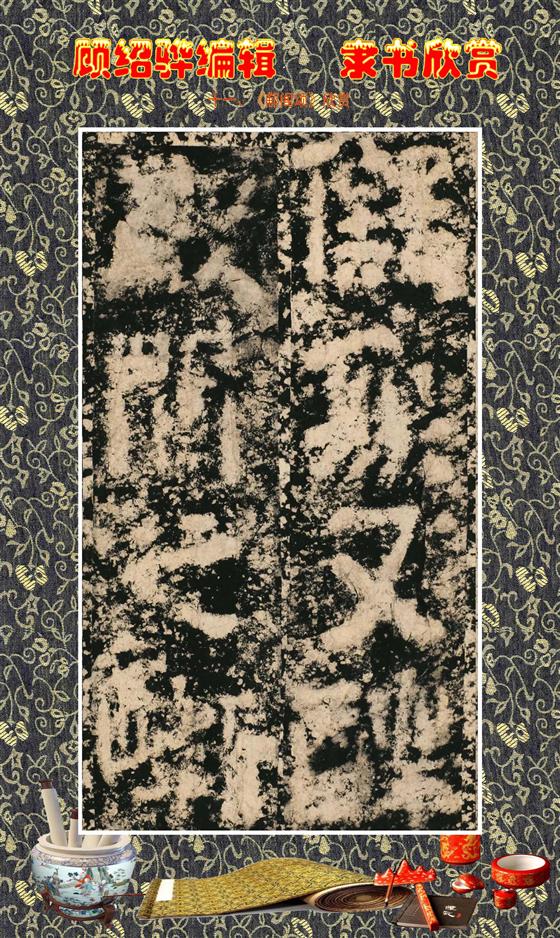

髦艾究□□兮,幼□□□。

振敝救倾兮,全育孑遗。

劬劳日稷兮,惟惠勤

勤。黄邵朱龚兮,盖不远人。□□

充赢兮,百姓欢欣。佥

曰大平兮,文翁复存。

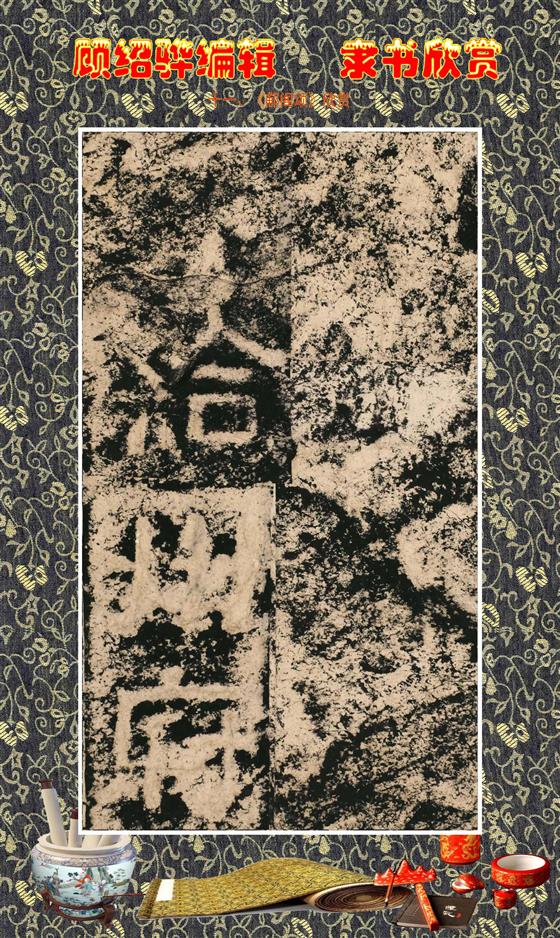

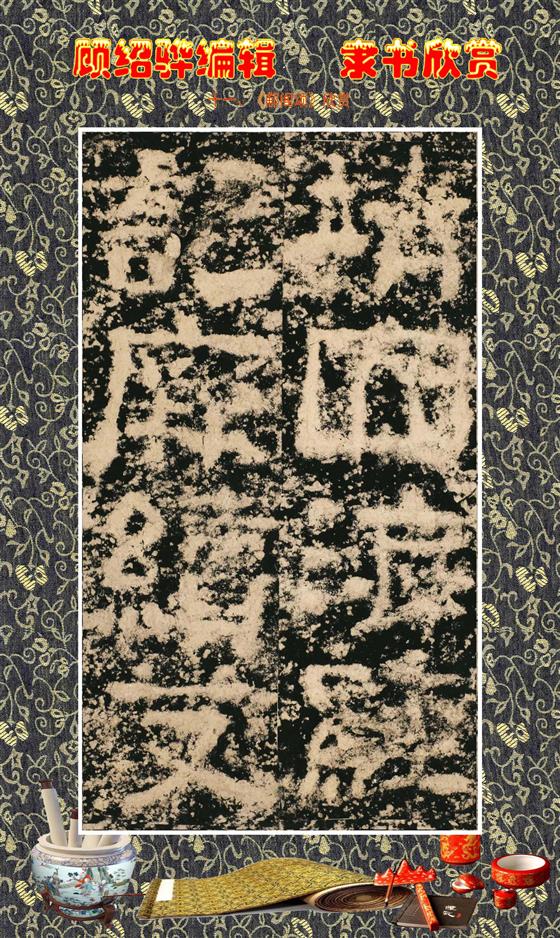

建宁五年二月十八日癸

这是一篇汉代文学作品佳作,在文中“惟斯析里,处汉之右”仅一句带过,就点明了析里的地理方位,“涉秋霖漉,盆溢涛涌,涛波滂沛,激扬绝道”“过者栗栗,载乘为下,常车迎布,岁数千两,遭遇颓纳,人物俱坠,沉没洪渊,酷烈为祸”就写出了析里溪水之急,郙阁石崖之险,把波涛汹涌阻断交通的情状跃然出来,下临万丈深渊,让人心惊胆战,车辆行人财物,常常坠入洪涛淹没,这种铺叙毫不夸张,是如实记录,接下来就写李翕感时之遇,率领百姓修建析里大桥的业绩,最后壮述道路修成后士民称便造福一方的情景。

语言古朴自然,句式整齐,全文仅472个字,可谓精妙,用了319长短句描述李翕主持修建析里大桥的过程及结果,用了18句四言颂辞和12句新诗颂扬了李翕的功绩,读起来跌宕起伏。在文章的结尾,用了六句描绘出一片欢欣鼓舞的情景场面,这也说是对人类征服和战胜艰难险阻后的最为本真的欢欣鼓舞。作为书法珍品,他的书法是自成一家,独具风格,为标准的八分汉隶,书风古朴,体方笔拙,在凹凸不平的摩崖上,它的字距行距也是排列的均匀整齐,它笔画也是肥多于瘦,达到了“字里生金,行间玉润”的阴阳调和之美。

顾绍骅于二〇二〇年九月一日星期二