|

敦煌万亩生态林被毁迷雾? “1.33万亩”生态林和防护林“约6500亩”“只有6000余亩”,数字上未免也差得太多了吧?

近日,关于“敦煌万亩沙漠防护林被毁之问”的报道,引发了舆论广泛的关注。 昨天(1月28日),生态环境部召开例行新闻发布会,对此进行了回应。 生态环境部新闻发言人刘友宾表示,媒体报道敦煌公益防护林遭砍伐问题后,生态环境部高度重视,生态环境部党组书记孙金龙、生态环境部部长黄润秋第一时间作出批示,要求迅即组织调查组赴现场查明情况。生态环境部副部长翟青带队,中央生态环境保护督察办公室已赴事发地开展现场调查。

2019年8月5日,航拍镜头下的敦煌阳关林场。(敦煌自然资源局供图) 据介绍,调查组充分运用卫星遥感、无人机航拍等科技手段,综合运用现场勘察、走访问询、调阅资料、座谈交流等方式,对有关问题逐一进行调查核实。刘友宾说,目前,现场调查工作已经基本结束,调查组正在梳理汇总分析,形成调查报告。 下一步,生态环境部将按程序向甘肃省反馈调查核实情况,并向媒体公开。如发现存在明显失职失责问题,生态环境部将督促甘肃省有关方面进一步调查核实,厘清责任,并依法依纪严肃问责。 新华社发声:13300亩还是6000亩? 有图有真相 1月20日,《经济参考报》刊发《万亩沙漠防护林被毁 敦煌防沙最后屏障几近失守》披露:国营敦煌阳关林场生态林面积1.33万亩,近年来持续大面积“剃光头”式砍伐防护林,用以发展葡萄生产。 1月26日,甘肃省举行新闻发布会,就“敦煌毁林案”做出回应,表示阳关林场“防护林面积约6500亩”,“林场范围长期以来只有6000余亩防护林”。 好了,问题来了,网友难以理解,这生态林“1.33万亩”,和防护林“约6500亩”“只有6000余亩”,数字上未免也差得太多了吧?

1月28日,新华社刊文,表示旗下媒体《经济参考报》记者实地调研中,多渠道获得部分资料,是“有图有真相的”——

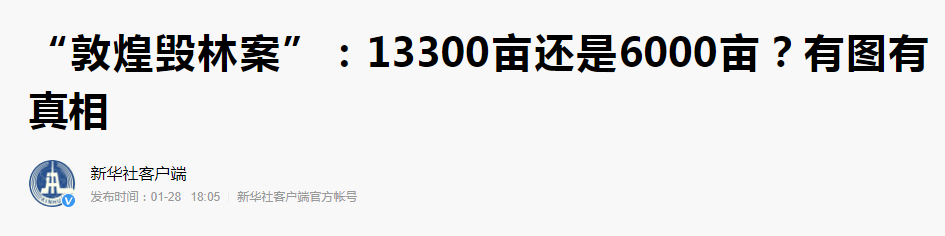

图为2016年酒泉市人民政府报中央第七环保督察组的文件

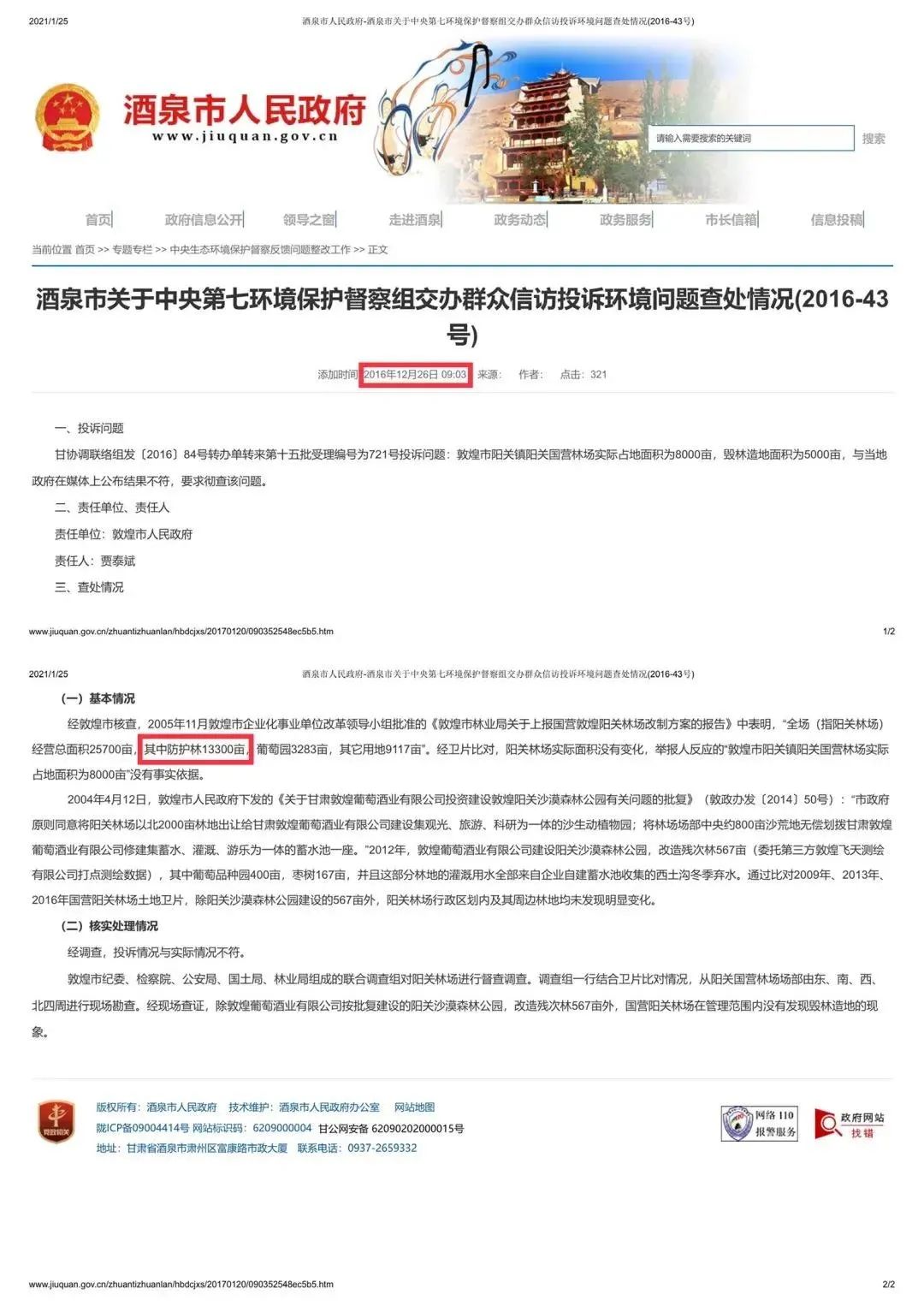

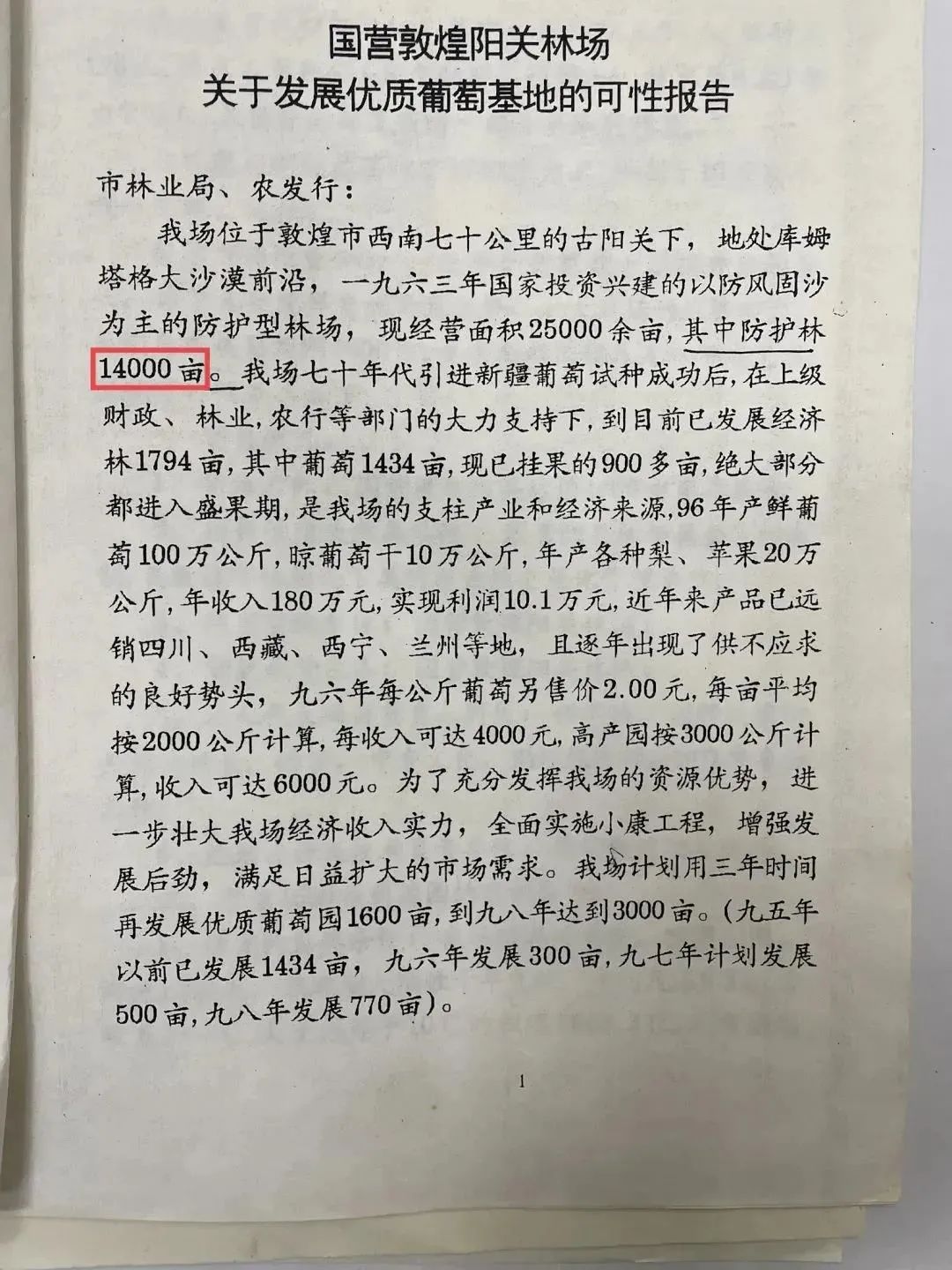

图为1997年阳关林场报给敦煌林业局的文件

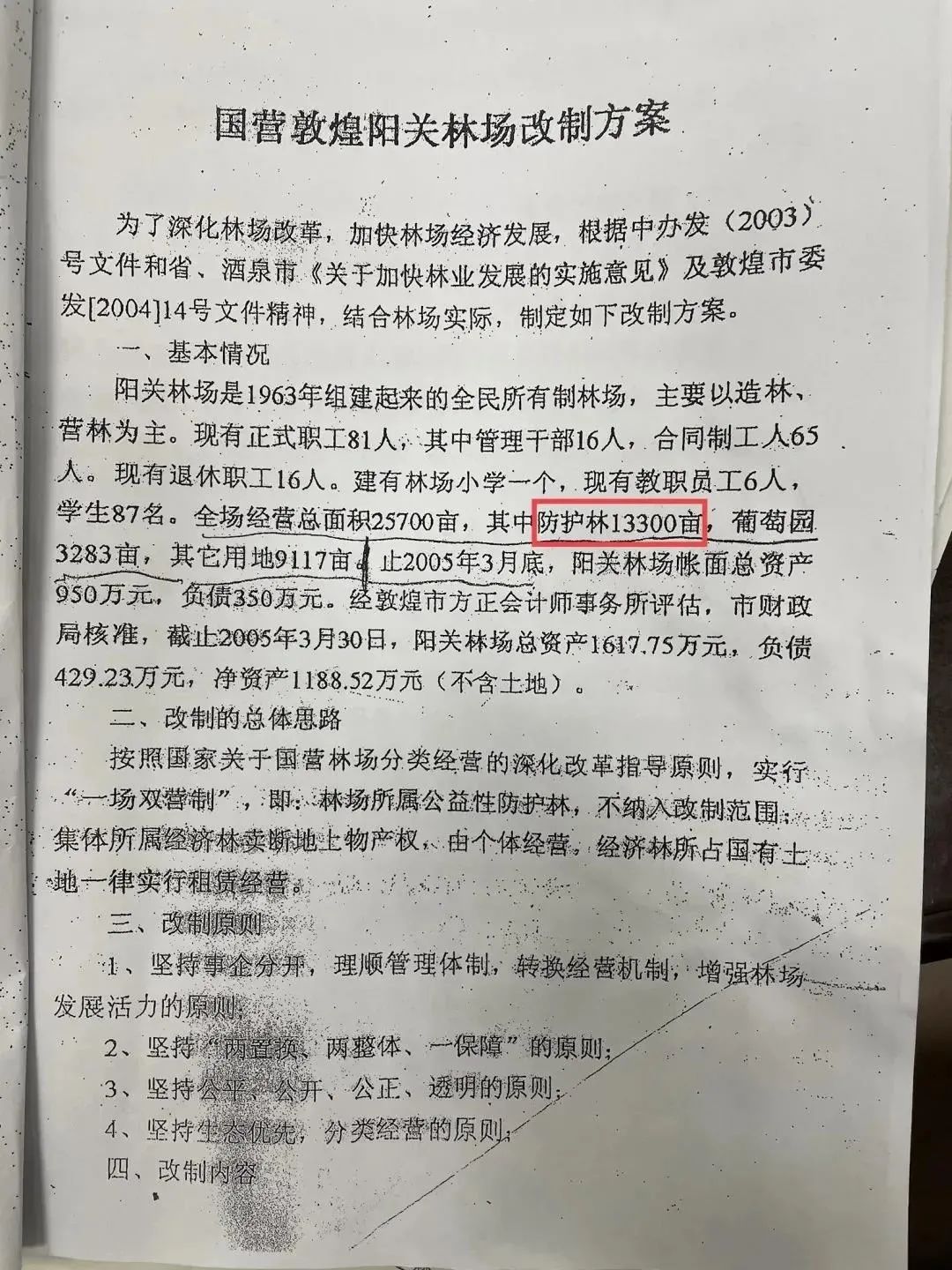

图为2005年敦煌市林业局发布的阳关林场改制文件 前情回顾:最后屏障快失守,敦煌防沙前景忧 在我国八大沙漠中总面积排名第六、流动性排名第一的库姆塔格沙漠,每年以约4米的速度整体向东南扩展,直逼国家历史文化名城——敦煌。地处该沙漠东缘、曾经拥有约2万亩“三北”防护林带的国营敦煌阳关林场,是敦煌的第一道、也是最后一道防沙阻沙绿色屏障。 ,这条西锁沙龙、东保绿洲的防风固沙生命线,近十余年来持续遭遇大面积“剃光头”式砍伐,万余亩公益防护林在刀砍锯伐中所剩无几,由此人为撕开一道宽约5公里的库姆塔格沙漠直通敦煌的通道。

图为近十余年来,阳关林场持续遭遇大面积“剃光头”式的砍伐,万余亩公益防护林在刀砍锯伐中所剩无几。(当地志愿者航拍) 1月上旬,《经济参考报》记者穿行于阳关林场,只见猎猎大风裹挟扬尘漫沙,一路呼啸掠过稀疏残破、地表裸露的林带,流沙前沿已伸出沙舌向东爬越。 “绿退沙进”“西出阳关不见林”,当地人士和相关专家惊呼,任由这道敦煌的阻沙屏障彻底失守,河西走廊西北端将面临一场风沙侵蚀绿洲的生态灾难。

图为建于1963年的阳关林场,紧挨着库姆塔格沙漠。(当地志愿者摄)

图为在该林场西端靠近沙漠一侧的低洼地带,七八棵如大腿粗细的胡杨树被烧得焦糊。(2021年1月13日,《经济参考报》记者李金红摄)

图为林场内一颗被砍伐后留下宛如碗口粗的树桩。(2020年10月24日,李金红摄)

图为林场内一棵被烧焦后的树桩。(2020年10月24日,李金红摄) 两位曾在阳关林场工作20多年的职工说,曾亲眼看见被成片砍掉的新疆杨、柽柳、胡杨等树种,老化枯死的“老年树”和病死树只占极少部分,大片正值青壮年的树木像遇到推剪一样,一棵不留地被推倒,上万亩林子被“剃光头”。“过去为林子流汗,现在为林子流泪。” 当年,沙土层下全是砾石,栽树得先用铁锤钢钎砸开石层,挖出一米见方、深80厘米的树坑保证树苗不窝根,再从几公里外挑来熟土回填底部、拉来泉水一瓢一瓢浇灌,“每块林地都是从‘沙老虎’口中抢过来的,每栽活一棵树都跟养活一个小孩般不易”。 如今,记者实地踏勘发现,阳关林场被砍伐的防护林地全部用来种植耗水量大、需频繁扰动地表土层的葡萄。自2000年以来,来自外地的承包户蜂拥进入阳关林场,大面积租赁林地开发建设葡萄园,葡萄园大面积挤占生态林地甚至有全部取代之势。来自阳关林场的资料称,目前葡萄生产已成为林场的支柱产业。

图为被砍伐的林地大多已完成起垄和整架,用于葡萄种植。(2021年1月13日,李金红摄)

甘肃省治沙研究所的数据表明,全生育期葡萄耗水量是树龄为4年的人工梭梭林、柽柳林、沙拐枣林和花棒林的11.9倍、6.72倍、4.05倍和12.74倍。一位曾为阳关林场护林员、现为葡萄园承包人的职工介绍说,防护林浇灌周期一般为两月一次,而葡萄园半个月就要进行一次大水漫灌。 另据调查,为阻止防护林与葡萄争夺土壤中的水分和养分,不少葡萄种植者,不惜竞相对承包地附近的防护林痛下杀手、斩草除根。记者了解到,为了制造生态林木死掉假象,不少粗壮的胡杨被剥掉树皮,甚至树干底部惨遭放火炙烤焚烧,待其死亡后伐倒,干枯后再点火烧掉以“毁尸灭迹”。在该林场西端靠近沙漠一侧的低洼地带,记者看到七八棵如成人大腿粗细的胡杨树干被烧得焦糊。

林场内一棵被烧焦的胡杨树孤零零矗立在葡萄园里。(李金红摄) 据介绍,阳关林场原有高大乔木枯枝落叶腐殖后,有机质多年聚集,促进了细沙成土,改变了沙地性质,使得流沙趋向固定。而在当地种植葡萄,枝干需埋土防寒,秋冬埋土、春季出土要进行两次土壤大翻动,人力作用使得地表沙质疏松,形成流动沙土。从当年11月到翌年4月,葡萄园地表土裸露时间长达半年,而冬春季节大风天气频繁,不仅人为制造了大面积沙尘源,还加剧了林地土壤风蚀。 此外,为了满足葡萄生长对荒漠土的需要,大量取自沙漠的沙子被运至葡萄园,人为增加了林场沙漠化程度。敦煌当地有“寸草遮丈风,流沙滚不动”的谚语,而葡萄种植需要不断进行除草,如今阳关林场腹地已难觅草被。 成片葡萄园取代多年营造成的网带片交错、乔灌草结合防风固沙体系,阳关林场林带整体防护功能几近于无。有职工称,刀锋锯齿毁掉大片生态林,葡萄园面积一年比一年大,被驯服多年的风沙也一年比一年多,“一场大风刮过,院子里落满一层沙子”,长此以往,阳关林场及附近耕地农舍总有一天会被沙漠掩埋。 中国科学院西北生态环境资源研究院研究员司建华表示,阳关林场的主要功能是防沙固沙,大面积种植葡萄过度消耗水资源,不仅起不到防沙固沙作用,还会导致区域生态功能不断衰退,加剧沙漠化风险。 值得一提的是,阳关林场近十几年来砍伐的上万亩防护林,属于荒漠化和水土流失严重地区大型防风固沙的公益林。而有林场职工对记者透露,此前林场内明显位置设有不少标识牌,与公益林有关的情况一目了然,自成片毁林种植葡萄以来,这些标识陆续被砸被毁,似乎是在刻意让人忘记这里是轻易动不得的公益林。

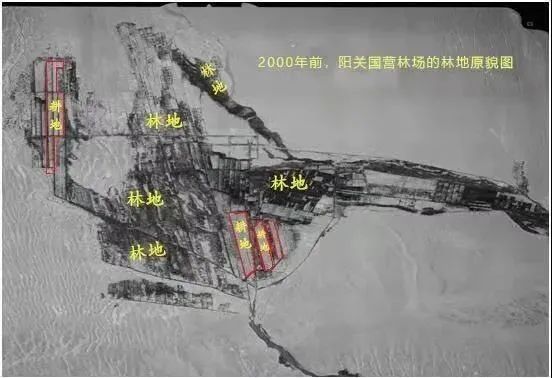

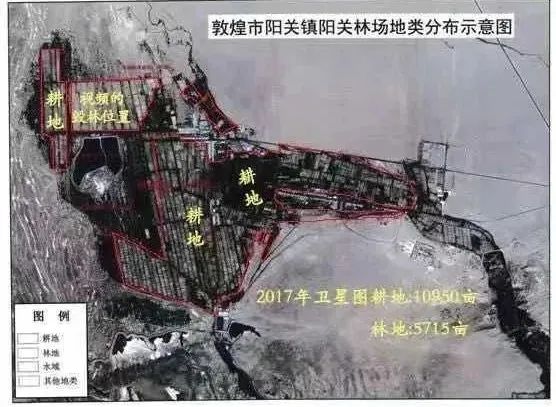

图为两张《经济参考报》获得的由权威部门制作的卫星遥感影像图片,一张为2000年阳关林场林地原貌图,显示其防护林面积约为2万亩;另一张为2017年阳关林场地类分布示意图,显示林地面积只有5000亩,葡萄种植面积则达万亩以上。 对于砍伐行为,林场管理者和当地相关部门官员表示“合法,不存在乱砍滥伐问题”。 2017年3月,酒泉市林业局《关于媒体反映敦煌市阳关林场范围内毁林开荒调查情况的报告》称,“阳关林场砍伐的树木都是已经枯死的残次林木,按程序办理了采伐证。目前经过逐年改造后的新植树木生长旺盛,生态效益和社会效益显著,受到了林场种植户和各界人士的广泛好评”。 敦煌市自然资源局局长马东洋表示,阳关林场实施的是残次林改造,得到了批准,阳关林场在残次林改造中,不存在破坏防护林种葡萄的情况。 阳关林场经营部部长刘汉江说,近十几年来没有大面积林地砍伐,林场葡萄园面积没有增加, 一直是2000年以前累计形成的3200多亩。记者追问林场原有2万亩防护林现在剩多少,刘汉江承认:“应该还有7000亩林地。” 阳关林场场长魏海东也坚称,林场现有1.3万亩防护林,葡萄面积为3704亩,从2006年至今没有变化,无新增葡萄园。 原国家林业局的多份文件都明确要求,禁止将国家级公益林改造为商品林,改造不得全面伐除灌木,不得全面整地,严禁采用引起土地沙化的一切整地方法和生产行为;极干旱造林区造林绿化须选择耗水量小、抗旱性强的树种。此外,《生态公益林建设技术规程》“防风固沙林主要适宜树种表”中,并未列入葡萄种类。 乱砍滥伐问题是否存在,以牺牲生态环境为代价换取一时经济发展的短视行为是否存在,等待着一个调查结果。 来源:中国新闻网、经济参考报 |