日前,国家市场监督管理总局发布《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》(以下简称:《分类分级指南》)、《互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)》(以下简称《主体责任指南》)面向社会征求意见,正在基于我国数字经济发展现实,科学界定平台类别、合理划分平台等级。

反垄断将进入精细化治理时期

《分类分级指南》正是基于我国数字经济发展现实,通过借鉴国际监管思路,来科学界定平台类别、合理划分平台等级,增强平台监管的针对性与有效性。

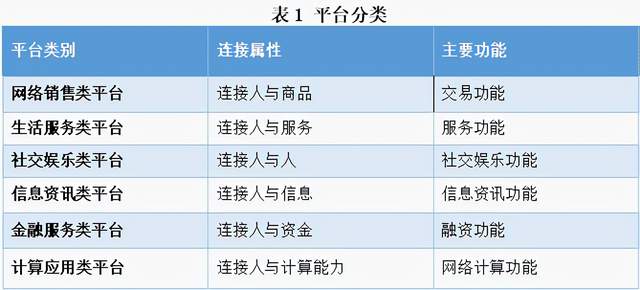

结合我国平台发展现状,依据平台的连接对象和主要功能,《分类分级指南》将平台分为六大类,即网络销售类平台、生活服务类平台、社交娱乐类平台、信息资讯类平台、金融服务类平台、计算应用类平台。通过互联网平台分类,可以让市场监管总局更加深入全面了解不同类型平台各自具备的特点,从而精准地制定不同类型平台治理重点要点,进而提升我国平台治理的智能化、个性化、精细化水平。

此外,《分类分级指南》又从用户规模、业务种类、经济体量、限制能力四个方面出发,将我国互联网平台分为超级平台、大型平台、中小平台三级。其中,在我国上年度年活跃用户不低于5亿,核心业务至少涉及两类平台业务,上年底市值(估值)不低于1万亿元,具有超强限制商户接触消费者(用户)的能力的平台,被划分为超级平台。年活跃用户不低于5000万,有表现突出的主营业务,市值(估值)不低于1000亿元,有较强的限制商户接触消费者(用户)的能力的平台,为大型平台。

在《分类分级指南》中明确提出的“超级平台”这一概念,有助于深化人们对平台经济领域反垄断问题的认识,推动理论界更加重视平台经济领域发展不平衡、竞争不充分、资本无序扩张的问题,帮助监管部门进行监管创新,从而引导相关平台企业更加重视自身的行为规范,明确其不能实施的行为或必须履行的义务。

“超级平台”使互联网“沙漠化”

目前,互联网已形成超级寡头和行业巨无霸,如电子商务、网络游戏、网络社交、生活服务等,未来几年这些寡头及霸主的垄断地位基本上不会改变,而且行业集中度还会越来越高,二三线真阵营的“独角兽”几乎难逃被收购或关门的命运。当前,用户、数据、资金、技术、人才等被寡头和行业霸主牢牢控制,新生企业更是难以突围。另外,某些互联网平台利用优势地位和商家对其的依赖性,采取不正当手段强迫经营者在平台间“二选一”,打压竞争对手,严重侵犯消费者合法权益。反垄断的目的,就在于防止公司通过合并、杀价、价格联盟以及将在某一市场上的垄断地位扩大到其他市场等手段,损害消费者和小公司的利益,阻碍创新、服务质量改善和技术进步。

回顾美国的互联网发展历史,不难发现,正是因为美国的反垄断裁决,制约了AT&T、微软、IBM等科技巨头的垄断倾向,保护了市场竞争,才促使了美国互联网经济的繁荣,亚马逊、苹果、谷歌、脸谱这样的互联网新锐才能脱颖而出和茁壮成长,并成为新的巨头,而微软、IBM等传统科技巨头,才能保持着持续的创新动力。

反垄断将成为常态化

“十四五”规划和2035年远景目标纲要中,“反垄断”亦多次出现,第五篇《加快数字化发展 建设数字中国》中提到“依法依规加强互联网平台经济监管,明确平台企业定位和监管规则,完善垄断认定法律规范,打击垄断和不正当竞争行为”;第六篇《全面深化改革 构建高水平社会主义市场经济体制》里还专门设置了《强化竞争政策基础地位》一节,提出“坚持鼓励竞争、反对垄断,完善竞争政策框架,构建覆盖事前、事中、事后全环节的竞争政策实施机制”,并再次提及“加大反垄断和反不正当竞争执法司法力度,防止资本无序扩张”。

近几年来,反垄断调查从无到有、从少到多,对互联网巨头在收购、合作、结盟方面的竞争行为展开反垄断调查已逐步成为常态,对巨头公司滥用市场支配地位的竞争心态和手段进行初步遏制,公平竞争的市场环境正在形成。反垄断呈现常态化、长期化的态势,作为互联网龙头企业,商业的模式应由垄断竞争向合作共赢转变。

互联网企业都必须严格遵守法律法规,提升市场公平竞争意识,维护市场公平竞争机制。唯有如此,才能确保整个互联网行业的健康长远良性发展,让互联网企业真正实现做大做强。互联网的精神是开放、平等与去中心化,任何一个想独霸一方的企业终究不能长远,未来属于最具创业创新精神的企业。(文/郭涛)