中央经济工作会议透露十大信号

会议指出,必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定。因此会议要求,明年要“着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间”、“各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策”。

面临新的下行压力的背景下,稳增长的权重提升。会议指出,明年“宏观政策要稳健有效”。相比往年,这是一个新的提法。

“稳健”表明高层不愿传递强刺激和大水漫灌的政策预期,避免房地产和地方债务等风险复燃;“有效”要求无论是再贷款还是专项债等工具,都要发挥应有作用,前者要避免流动性外溢到其他领域,后者要提高资金使用效率,避免滞留、闲置。

去年中央经济工作会议提出,积极的财政政策要提质增效、更可持续,保持适度支出强度。从实践看,今年财政赤字率由上年的3.6%降至3.2%,专项债规模由3.75万亿降至3.65万亿,不再发行抗疫特别国债。

此次会议提出,积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续。适度超前开展基础设施投资。党政机关要坚持过紧日子。严肃财经纪律。坚决遏制新增地方政府隐性债务。

精准,意味着要通过新的减税降费政策,强化对中小微企业、个体工商户、制造业的支持力度。此外,通过转移支付支持困难地区、通过税收政策支持特定领域。

“可持续”指向政府债务。“严肃财经纪律、坚决遏制新增地方政府隐性债务”意味着不会放松隐性债务监管,因此明年融资平台融资将继续从严,不可能放松。

去年的中央经济工作会议指出,2021年稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。合理适度指向市场流动性水平,精准则意味着货币政策要支持特定领域。

此次会议指出,稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。

由于要发力稳增长,货币政策实际操作中可能略偏宽松,明年货币政策操作中不止有降准可能还会有降息。

会议指出财政政策和货币政策要协调联动,跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合。

近年来“财政政策和货币政策要协调联动”已有体现,比如地方债发行量增加,央行做好流动性管理。当前看,明年稳增长压力加大,需要强化“逆周期调节”,但“跨周期调节”的要求下,宏观政策不能太过宽松。

去年将“解决好大城市住房突出问题”单独作为一项任务列出,凸显其重要性。

此次会议提出,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加强预期引导,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

“推进保障性住房建设”有利于对冲地产投资下滑压力。“促进房地产业健康发展和良性循环”,快周转高杠杆模式显然不是良性循环,去金融化仍是大方向。

未来构建新发展格局需要自主可控的硬科技,“房地产-地方政府-金融”的旧三角循环正由“科技-产业-金融”新三角循环所替代。旧三角以间接融资为主、依赖抵押物,新三角更依赖直接融资,资本市场地位将增强。

此次会议提出,要正确认识和把握防范化解重大风险。要继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针,抓好风险处置工作,加强金融法治建设,压实地方、金融监管、行业主管等各方责任,压实企业自救主体责任。要强化能力建设,加强金融监管干部队伍建设。化解风险要有充足资源,研究制定化解风险的政策,要广泛配合,完善金融风险处置机制。

今年减碳与能耗双控一度引发煤炭电力短缺与工业限产。此次会议提出,实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。预计明年能耗控制弹性增强、减少供给冲击。

会议提出,要正确认识和把握资本的特性和行为规律。社会主义市场经济是一个伟大创造,社会主义市场经济中必然会有各种形态的资本,要发挥资本作为生产要素的积极作用,同时有效控制其消极作用。要为资本设置“红绿灯”,依法加强对资本的有效监管,防止资本野蛮生长。

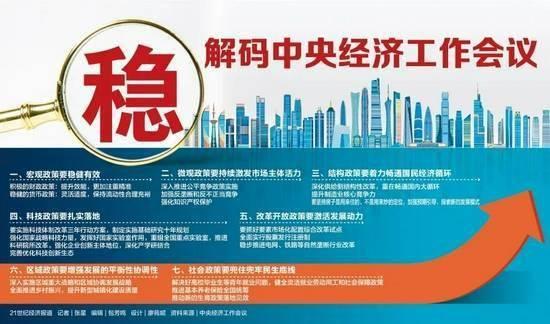

今年新闻通稿体例和往年大不一样。往年一般是做好重点工作,今年则提到七大政策:

一是宏观政策要稳健有效; 二是微观政策要持续激发市场主体活力; 三是结构政策要着力畅通国民经济循环; 四是科技政策要扎实落地; 五是改革开放政策要激活发展动力; 六是区域政策要增强发展的平衡性协调性; 七是社会政策要兜住兜牢民生底线。

以及五项理念:

要正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径; 要正确认识和把握资本的特性和行为规律; 要正确认识和把握初级产品供给保障; 要正确认识和把握防范化解重大风险; 要正确认识和把握碳达峰碳中和。