士绅的转型与社会福祉

——从泉州昭昧国学校友陈盛明家族藏书到厦门大学南洋研究院馆藏

张洵君

由吴增,吴钟善等当地士绅于1930年创办的泉州昭昧国学,可以说是为当时花果飘零的中国文化在泉州存续一脉。士绅阶层在传统中国社会中发挥着巨大的社会作用,中国史上的“士”大致相当于今天所谓的“知识分子。昭昧国学的许多教员是向现代知识分子转型的近代士绅。余英时先生在《士与中国文化》研究说明,士在中国史上的作用及其演变是一个十分复杂的现象,决不是任何单一的观点所能充分说明的,但文化和思想的传承与创新自始至终都是士的中心任务。本文叙述的是以昭昧国学教员陈盛明为代表的士绅藏书家,以海疆学术研究为报国己任,将其私人图书馆发展为一个以搜集、整理和研究东南海疆、闽南侨乡及东南亚华人的学术资料为主的新型图书资料收集和研究机构,定名为“海疆学术资料馆”,此后整体捐赠厦门大学,厦门大学以此为依托创办南洋研究院的故事。

从1930年吴增开始筹办昭昧国学讲习所,到1942年4月蔡樵生创办晋江县立初级中学期间,昭昧国学有过12年的办学历程。由吴增(进士)、李钰担任正副所长,兼设文书科和预科,教师林骚(进士),汪辉煌(举人)、洪锡畴(举人),先后任教的知名学者众多,如吴钟善(光绪癸卯经济特科,廷试二甲第五名,授翰林院检讨,后任昭昧国学专科学校校长)、包树棠(昭昧国学讲习所任教务主任,后福建师范大学教授)、吴幼清、陈唯深(后赴菲)、郭搏南、杨山光、汪照六、顾一尘、郑翘松、陈仲瑾(举人)、苏镜潭、陈盛明等。弘一法师对昭昧国学有着高度评价,弘一法师致李芳远信中说“仁者将来可以到泉州昭昧国学讲习所(不久即改名专科学校)专研国学,最善。较中学为佳。彼处大半为余之友人。” 昭昧国学还创办有昭昧戏剧学会,昭昧国学的教师还与泉州近代著名文学社团“温陵弢社”人员高度交集,两个组织立意相通,精神契合、互为呼应。 由吴增,吴钟善等当地士绅在1930年创办的泉州昭昧国学,可以说是为当时花果飘零的中国文化在泉州存续一脉。

弘一法师演讲的泉州昭昧国学旧址

士绅阶层在传统中国社会中发挥着巨大的社会作用。余英时先生在《士与中国文化》研究说明,士在中国史上的作用及其演变是一个十分复杂的现象,决不是任何单一的观点所能充分说明的,但文化和思想的传承与创新自始至终都是士的中心任务。陈泗东先生考证“王寅、癸卯、甲辰这几科的泉州士绅,结成亲戚者不少”。陈育才(举人)和黄孙垣(举人,清朝两广总督黄宗汉的曾孙)是同门,两人的妻子都是翰林张端的女儿。吴增(进士,泉州昭昧国学讲习所所长)和陈育才(举人),曾遒和洪锡畴(举人,昭昧国学教员),汪煌辉(举人,昭昧国学教员)和张时觉都是儿女亲家。

吴增(吴桂生,光绪二十八年中举人,三十年会试中进士)和陈育才(光绪二十八年举人)既是儿女亲家,又都是著名精英藏书家,吴增创办有“养和精舍”,陈育才陈氏家藏有泉州明朝方志学家何乔远所著的《名山藏》《闽书》,民族英雄俞大猷的《正气堂集》,清朝史志学家陈允锡的《史纬》,清末著名抗英和主张改革政治的官员陈庆镛的《籀经堂类稿》《温陵盛事》,以及《大清一统志》等名书近百册。到了上个世纪20年代,陈家藏书已达3000余册,尤以乡土文献为主,不乏孤本、珍本、善本,是民国泉州最负盛名的书籍典藏之一。这一篇藏书家们为保存地方文献资料、维护乡土文化奉献尽己之力。

陈氏藏书家的杰出代表人士陈盛明(1905—1985),又名明诚,泉州聚宝街人,是陈育才的儿子,吴增(吴桂生)的女婿。

泉州聚宝街100号是泉州著名的藏书家陈盛明的故居。私家藏书对中国文化传承和古籍保护有着重要意义,福建历经千年积淀,在清代已是仅次于浙江、江苏的中国第三大私家藏书中心,陈家的私家藏书正是其中的重要组成部分。

民国13年(1924年),陈盛明从福建省立甲种农业学校毕业。次年初,到厦门鼓浪屿普育小学任教兼私立思明初中物理教员,此时他化名陈刚加入国民党。10月,到广东大学农学院深造,并参加旅粤福建左派青年团体福建革命青年团,与共产党人交往甚密。民国15年(1924年)7月退学回家。11月,北伐军东路军进泉州,设立兴泉政治监察署。陈盛明担任监察署民运指导员,同时协助台湾籍共产党员唐生、黎明创办泉州书店,出售马克思主义书籍。民国16年(1925年)4月10日,国民党晋江县党部通缉共产党人和国民党左派人士,陈盛明被开除出国民党。

民国22年(1933年)起在泉州昭昧国学专科学校、昭昧高中大田县立初中、晋江县立中学(三校皆为泉州一中前身)担任教员。民国24年(1935年),陈盛明继承父志,将自家两间祖屋改造为书库,以其父号“起吾”,命名为“起斋图书馆”,这是泉州较早出现的具有近现代性质的私家图书馆。

民国26年(1937年),抗战爆发。同年11月,陈盛明经共产党员辜仲钊介绍,任晋江县后援会宣传委员会总干事,主编《晋江抗敌周刊》,撰写抗日救亡宣传材料,进行抗敌宣传。民国27年(1938年)9月,《江声报》在泉州复刊,他担任新闻编辑。由于他的抗日进步活动,被国民党顽固派列入黑名单。民国33年(1944年),陈盛明参与筹建晋江县文献委员会,被推为总干事。他以自家的藏书为基础,在吴增、苏大山等乡贤的支持下,借出养和精舍、红兰馆的珍贵藏书,建立泉州地方文献图书馆。此外,还编印《晋江文献丛刊》第一辑,组织编写《晋江大事纪》,举办晋江文物展览会。

由于陈盛明曾先后担任《江声报》、《福建民报》、《永春日报》、《青年导报》等报的编辑,他接触到大量的国内外报纸,出于对海疆与华侨文化的敏感,他开始有规划地剪辑许多与海疆文化、华侨文化等相关的报道,并分门别类加以整理、收藏,装订成册。到1940年,起斋图书馆已拥有藏书、图片、剪报4000多件,涉及政治、经济、文化、华侨、外事等多个领域,这为陈盛明后来创建“私立海疆学术资料馆”奠定了扎实的基础。

抗战胜利后,陈盛明以海疆学术研究为报国己任,将起斋图书馆发展为一个以搜集、整理和研究东南海疆、闽南侨乡及东南亚华人的学术资料为主的新型图书资料收集和研究机构,定名为“海疆学术资料馆”。

“我中华民族之发展,盖由此而趋东南,由大陆而临海洋。史迹照彰,势有必然。闭关时代,固以陆圉为重。开港以后,海疆实居冲要。以我国海线之长,海里之薄,海外侨胞之众,海疆国防经济文化诸建设,攸关建国前途,不待智者而知⋯⋯本馆创办之宗旨,即是:储集学术资料,研究海疆问题,沟通中南文化,促进海外发展。”

——陈盛明,1945年筹建“私立海疆学术资料馆”时所递交的“办馆呈文” ,1945年

1945年冬,陈盛明以“起斋图书馆”的图书资料为基础,在其弟陈盛智和闽南名流郑玉书、秦望山、梁龙光、陈村牧等先生的支持下,在泉州中山路原“侨务局”旧址挂牌成立了“私立海疆学术资料馆筹备处”。

“1946年初厦门儒商张圣才从海外募集到一笔“现代文化教育基金” , 与陈氏兄弟热心公益事业之举不谋而合, 两家商谈将海毅学术资料馆办在厦门, 一则可以实现“立足东南, 面向华侨”的宗旨, 因为厦门是通往海外的交通枢纽,闽南华侨大多由此进出,地理条件优越; 二则可以使馆藏图书资料得到更好的利用, 因为当时厦门大学刚从长汀县迁回, 一时学人云集, 学术之风日盛。于是当年就将图书资料经水陆兼程运抵厦门”。

——叶涛:海疆学术资料馆考略,《中国边疆史地研究》,1998年第4 期

1946年5月5日,“私立海疆学术资料馆”在厦门虎园路21号洋楼,正式开馆。陈盛明任馆长,张圣明任董事长,黄其华、陈盛智、郑玉书、秦望山、梁龙光、陈村牧、李述中、张述、黄水源、张天昊等任董事。王亚南、庄为玑、林惠祥、林英仪、李式金等均为馆中常客。

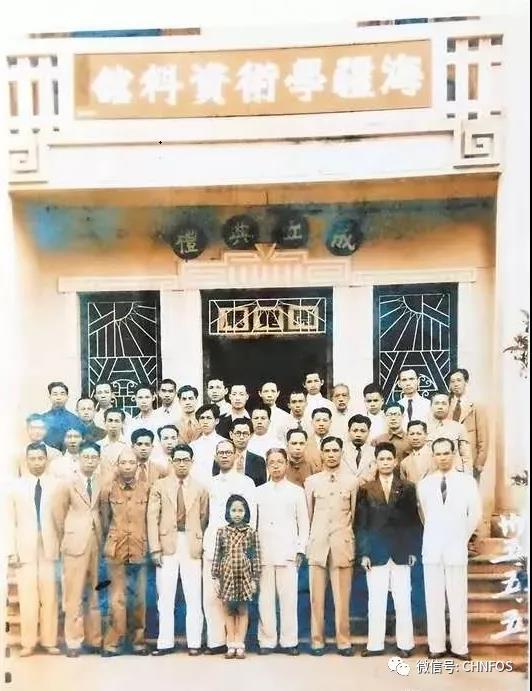

私立海疆学术资料馆,厦门虎园路

由于馆址系向私人业主租用,1947年秋,迁往鼓浪屿田尾路观海别墅。但观海别墅系著名华侨黄奕住的私宅,也不是私立海疆学术资料馆的久居之地。

私立海疆学术资料馆旧址:厦门鼓浪屿观海别墅

与观海园和菽庄花园临近。观海别墅位于田尾海滨突出部,三面临海,两侧都是沙滩,是一座风景绝佳的海滨别墅。别墅原为丹麦大北公司经理的旧楼,1919年厦门电气工人反对大北电报局的虐待而罢工,电报局经理匆匆回国,房子的看守和维护都需要钱,印尼华侨黄奕住乘此机会将其买下。1920年,黄奕住填海扩地重新翻建装修,沿海岸筑堤,并筑墙与外界隔离。在墙内筑一丈左右高的螺旋形高台,以观看海潮,在台与楼之间修建花园。

解放战争期间,因陈盛明痛恨国民党的专制统治,以添置资料的名义,从香港秘密购入毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》、《论联合政府》等国内外进步书刊,并为中共地下党组织、进步学生活动提供方便,支持长子参加中共地下党组织,支持长女参加共产党的外围组织从事革命活动。厦门解放前夕,陈盛明因被国民党特务列入黑名单,被迫避往香港。馆长由著名人类学家、厦门大学人类学教授林惠祥担任。1949年厦门解放后, 张圣才当时经营厦港航运,从香港返厦, 为进一步扩大海疆学术资料馆的影响, 把馆址从鼓浪屿田尾路迁往西林野墅( 今郑成功纪念馆)。

解放后,陈盛明回海疆资料馆。陈盛明向董事会建议将海疆学术资料馆并入厦门大学。陈盛明先生就“私立海疆学术资料馆”归并厦门大学拟就一份建议书。建议书中对为何交由厦大做了说明:“厦门大学是东南侨乡最高学府,对于东南海疆和东南亚的区域研究,无论人力物力都能更有效地负担起这个使命,获得甚大的成果,无限度地发展这个事业,因此在本馆创办人和董事会协议下,决定将本馆归并厦门大学。” 经时任董事长张圣才同意,并征得厦门大学校长王亚南首肯,由厦门大学报请华东教育部批准,归并工作进行得相当顺利,1950年8月初提出合并建议,8月底华东教育部部长吴有训的批复就下达,9月份合并手续完成,馆中图书资料、设备及一块十一亩多的由李献武先生赠与资料馆准备建馆的地皮等财产均无偿献于我校。1950年8月,厦门大学在收并私立海疆学术资料馆的基础上成立了“南洋研究馆”,厦门大学林惠祥教授为首任馆长,海疆学术资料馆成为南洋研究馆附属的“海疆资料室”,陈盛明先生任资料室主任。从此陈盛明先生服务厦门大学。1952年厦门大学在研究馆基础上成立南洋研究室。1956年10月1日,1956年,当时的中央华侨事务委员会与厦门大学以南洋研究馆为依托,厦门大学南洋研究所正式成立,是1949年以后中国大学的第一个国际问题研究机构。厦门大学党委书记陆维特兼任南洋研究所所长(直至1970年)。厦门大学原校长朱崇实教授曾言:“南洋研究院是厦门大学的名片”。“南洋研究所以东南亚和华侨为主要研究对象,原海疆资料馆所藏资料弥足珍贵,遂多转往南洋研究所资料室收藏。本院图书馆镇馆数宝之一的《闽书》,即来自海疆资料馆。”(厦门大学南洋研究院院长庄国土,2012)

“1956年,当时的中央华侨事务委员会与厦门大学以南洋研究馆为依托,共同创立了新中国最早的东南亚研究机构──南洋研究所,陈盛明任南洋研究所资料室主任。”

“1956年10月1日,有着丰富的剪报经验的陈先生开始计划新的专题。南洋研究所各教研室科研人员及资料室人员根据设计的专题,共同收集资料,后者负责具体的报刊剪接、分类、粘贴、装订和编目工作。若资料少,便放宽专题的范围。这些报刊均订购3份,两份作剪报,一份供收藏阅览。

“1956年至1975年,除了剪报之外,南洋研究所的专题还包括摘抄和访谈录。手抄本由研究人员提供资料来源,真本摘录请人或由陈盛明亲自执笔誊写;华侨农场等实地调查和访谈录则由科研人员完成。20世纪80年代,随着学术经费的不断缩减,南洋研究所订购的报刊种类逐渐减少,资料人员也由最初的十一二人锐减为四五人。1994年,剪报工作人员退休后,无人接替,此项业务停止。

1956年至1966年期间,南洋研究院剪报所录文章来源80多种报刊、通讯稿,其中来自日本、越南、缅甸、柬埔寨、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾的国外报纸有48种,内容十分丰富,且延续了海疆学术资料馆剪报制作的理念和传统。1969—1971年,南洋研究所停办。1973年8月,南洋研究所复办。1996年,南洋研究所升格为南洋研究院。2000年9月,在南洋研究院基础上组建的厦门大学东南亚研究中心被教育部批准为人文社会科学重点研究基地,南洋研究院资料室更名为东南亚研究中心图书馆,亦名南洋研究院图书馆。”

——张长虹:厦门大学南洋研究院馆藏专题剪报概述,根据前南洋研究所所长廖少廉教授、前南洋研究所资料室主任陈声贵的访谈以及陈宪光的《厦门私立海疆学术资料馆沧桑》整理而成。

1966年,陈盛明从厦门大学退休回泉,仍专心抢救、研究、整理泉州历史文献。1979年被泉州市文管会评为业余文物工作积极分子。他还参与倡组泉州历史研究会。晚年为泉州历史研究会编纂《泉州地方文献联合书目》(初稿),还主持市政协《泉州文史资料》的编写出版工作,在4年中,计编印19辑。他还撰写回忆录及泉州地方史研究论文10多篇。

泉州历史研究会创办的刊物《泉州文史》,确定以“地方史与文史资料相结合、研究性与资料性并重”为方针,正是得益于他一再强调的必先做好基础性资料的搜集整理工作,才能更好地促进地方文史深入研究的观点。他(陈盛明)自己则身体力行,独自承担编辑出版《泉州地方文献联合书目》、《泉州文献资料索引集刊》和《泉州文献丛刊》的繁重任务。为了广泛调查泉州地方文献的收藏情况,为研究者提供检索所需资料的工具书,他耗费了巨大精力,于1979年编成第一部《泉州地方文献联合书目》初稿,计收录全国43家图书馆、资料室所庋藏的泉州地方文献1100多种,由研究会先以油印本形式出版。

——王连茂:陈盛明《明诚集:海疆学术•闽南文献》前言及诸家序,厦门大学出版社

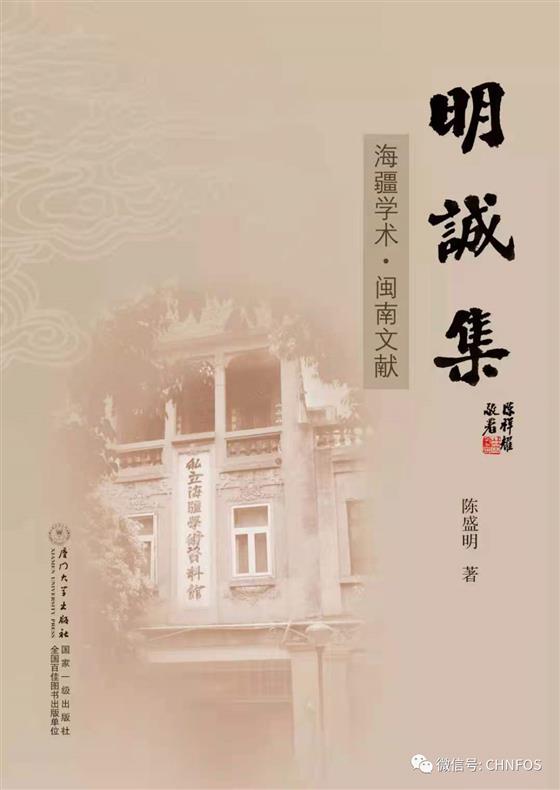

为缅怀陈盛明先生,后人将陈盛明先生的文章论著遗作并亲友回忆整理成集,冠以先生笔名,是为《明诚集》,书名由著名学者陈祥耀先生(泉州昭昧国学讲习所/泉州一中校友)书法敬署,在厦门大学出版社蒋东明社长和薛鹏志主任的支持下得以出版。本书主体部分分为“生平行略”、“闽南文化”、“泉州文史”、“文献目录”、“追思”五卷。首尾两卷分别收录了陈盛明先生的生平介绍和后人的追忆;第二三卷则收录了陈盛明先生十余篇比较有代表性的学术作品。“文献目录”一卷中,收录了陈盛明先生几经乱世、呕心沥血数十年查访全国四十三家图书收藏机构而编写完成的《泉州地方文献联合书目》,将与泉州地方相关的种种著述、志乘、丛著、谱牒、图集、报告、报刊等资料分类整理出索引,共分十大类三十七种,其中哲学类四种、社会类五种、经济类一种、政治类一种、文教类三种、文艺类八种、科技类一种、历史类六种、地理类五种、综合类三种。

陈盛明先生是政协泉州市第四届、第五届委员会委员,泉州市政协文史资料研究会主任,中国民主同盟泉州市委员会顾问,泉州历史研究会副会长、顾问。1985年8月,陈盛明先生病逝,享年81年。

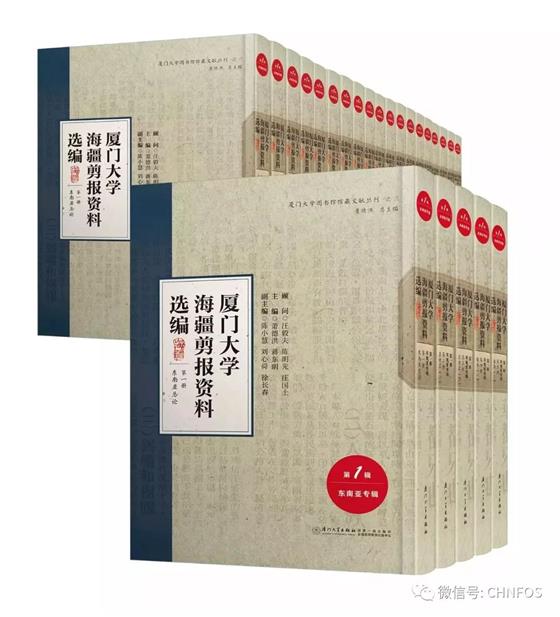

萧德洪,蒋东明主编:《厦门大学海疆剪报资料选编》,厦门:厦门大学出版社,2016年版

“七十年前陈盛明先生从事海疆问题剪报资料工作,其远见和伟绩足以让后来者敬仰,毫不夸张地说,如果没有陈盛明先生志存高远的此举,就不会有今天《选编》第一辑的问世。同时,如果没有厦门大学出版社与图书馆的卓识与通力合作,耗费大量人力物力对这批剪报资料进行整理,或许这批剪报档案资料还躺卧在藏书库中,或只是成为极少数知情者的“珍馐”,更多研究者就不可能如此方便翻阅这批极为珍贵的海疆文献剪报,更难以对二十世纪四五十年代东南亚各国政治、经济、社会情况以及华侨华人问题做出深入研究。同样,要研究近代以来中国与东南亚各国的经济文化交流状况,要研究近代以来海上丝绸之路新变化,对我们这些海丝文化研究者而言,《选编》第一辑更是难得的第一手资料。“

——王万盈:志存高远书海疆——《厦门大学海疆剪报资料选编(第一辑)》史料价值述论

作者:张洵君,清华大学华商研究中心研究员,贵州省金融研究院常务副院长,贵州财经大学兼职教授,贵州省创业股权投资协会专家委员会主任,全国金融系统青联委员。泉州一中94届校友,1994年以全省领先的高考成绩考入厦门大学经济学院国际贸易系,曾任基石资本副总裁,曾于北京大学攻读科学技术史博士学位,2012-2014年在清华大学人文社会科学学院经济学研究所从事经济史博士后研究。