基于人脑中概念激活反应的“对应指义”和“指向范围”两个简单词汇可囊括当今社会科学家已经认识、正在总结并且还将继续寻找和发现的一切“非物质文化”所覆盖的人脑意识之表现。“意识”作为非物质形态,它既可伴随脑神经递质对外形成有目的的言行作用力,也可限于人脑范围内促成思维运动,而不为他人所知。人脑中概念的双重性表现从根源处揭开了物质与意识的区别,而又统一于人脑的生化物质被激活状态中。

为何把人脑中的概念称之为“主观实在”即马克思所称“观念之物”?

因为它在被激活成“意识作用力”时,既有脑内物质的生化作用力也有脑内非物质的主观指向义。如果它只有生化作用力,人若打出一拳,那就既无目的也无指向,类如某些动物本能的生存状态;如果它只有非物质形态的对应指向义,人连打出一拳的作用力也没有,那就相比许多动物不如。理解主观意识能改造客观世界的哲学思想原点就在这里。

我们知道,“意识”是与人脑中的“概念反应”同义的。那么,社会意识形态,即意识的“社会外壳”,也称人脑的“概念反应”转为社会意识物化形态(包括被临时或永久赋予了对应指义和指向范围的各种各样的物质形态的“概念”比如文字、符号等),其奠基部分的概念形态究竟是怎样的?或者问:人类最初的社会意识物化形态的构成式样又是怎样的?

研究认为:人脑以外的“概念形态”与社会意识物化形态是同义的。四大类奠基部分的概念形态构成了地球人最初的社会意识形态。它们分别是:含糊语音、情绪声波、肢体形状、石刻绘画。这些奠基部分的“概念”都是模糊概念,其外表形式全部统一于物质形态中。诸如:统一于声波介质波长频率组合、统一于肢体扮相形态组合、统一于物体刻划痕迹组合等等;然其概念内涵却又统一于被赋予对应另一物的指向义。不论是含糊语音还是情绪声波、不论是肢体形状还是石刻绘画,无一例外都可以包含意识的指义。

上述四种概念形态,它们代表着人类社会意识形态的基石和源头。以四种概念形态为起点,既可逐步演变成有固定音调的口头语音、或简洁漂亮的文字符、或抽象好记的数码标识等,也可延伸为动听的歌唱声、弹奏的器乐声和对任意物有旋律的击打声等声波介质传递,还可表现为富含印象美质感美的绘画、舞蹈和各种肢体艺术及各种面部情绪等体表形态。

应该特别提到,除了西方拼音文字符号属于断代文明的“后来者”,且有“异军突起”的表现外,自远古直到现代能够延续下来的一般社会意识形态之表现,均是上述四种奠基部分的概念形态经过长期演变而来的,其中音声演变历程达数百万年。下面,来探索一下人类“基础概念形态”的产生演变和进化,看看它与意识起源过程是否是遵循相关的同一进程?

如果是站在无意识的前智人种群角度来分析演变过程,那么,人类意识起源和发展过程,实际上也充分显示出“概念形态”和概念对应物指义两者的不断进化。它也恰恰就是意识起源过程应所包含的基本原则:人类意识最初完全依赖事物映像产生,符号概念是映像概念的演化。

实验课题(NO:63)意识形态的基础概念形态是怎样产生和演变的?

请本书读者暂时把自己假定为“前智人”,是无概念反应的高级动物。

看看下面两幅图:

假如你的大脑就是暂无任何概念反应的高级动物大脑,面对上图两种“物质形态”,那就只能做到靠感官感觉神经的反射条件自然区分视觉上的差别,也就是视觉神经链接脑神经系统响应外界信息的自然感觉。此时,假定笔者是一位科学家,便能够给“概念”确定第一个基本属性,即概念的外表作为物质及物质形态,首先应该有形态上的区别。

人脑所记忆积累的每个概念的物质形态必须是独特的唯一的。如果自然界无机物、有机物、植物、动物都是同一种形态就没有概念存在;如果一种物质与另一物质无法区别就不能成为两个概念。是大自然千姿百态的信息刺激为人脑神经系的丰富和发达奠定了可区别物像的基础功能。智人都有细致入微的“求异”才能,应归功于大自然的“造化”。

再看下图示意的人脑进化表现:

气象万千的大自然不仅造就了千差万别的物质形态,而且造就了上图此一物和彼一物的不同本质特征。处于意识混沌状态的前智人,不仅用视听感觉去经验了上图两种物质的外表形态,而且,还经验了上图凶狠之物生吞同伴使同伴痛苦惨叫的嗜血场面(图十),接着,又经验了上图鲜活之物被自己感觉为美味佳肴(图十一)的那种良好的味觉记忆。

有进步!面对不同物质形态,以此为核心来链接补充感官感觉记忆。前智人以自己的感官感觉一次又一次参与了对两种物质形态的视觉、听觉、味觉等感觉之应受。此后,它们一见到图十“形态”顿生恐惧感(哆嗦),一见到图十一那种“形态”便垂涎欲滴了(食欲)。

这,能否视为“意识”产生?不能。只能称之为丰富的感官感觉应受为其脑功能积累了更丰富、更灵动的条件反射。因为,上面两种物质形态在前智人大脑中的生化记忆存储还没有形成可再次激活为“概念反应”指义的脑功能,它们脑中没有概念只有单一的条件反射。

但此时,则应该确切说:上图两种物质形态均已成为前智人可因外界同类映像产生敏感响应的条件反射。之初,前智人群体像别的动物一样都是“榆木脑袋”,既不善于有联系、有区隔地自我唤醒不同物质形态的记忆,也不善于在求同存异中自发响应模糊概念的指向义,它们只能以其自然积累的生化记忆存储条件对外产生日益丰富而灵动的条件反射。

再看下面人脑的继续进化:

突然,一位智人祖先视觉发现了猛兽的皮毛,顿时感到毛骨悚然!因为,其大脑被激活的生化介质记忆存储,是曾经经验过的那种毛色十分恐怖的物象,并经过保存记忆而造就了脑生化物质的条件反射功能。其反应的敏度,相比直接面对狮子扑过来才产生恐惧并哆嗦,那是更灵的敏度、更直接的综合知觉条件反射。这能不能称为“有意识”?还不能。

因为猛兽的“毛色”仍然是猛兽自身的物像,依然缺乏事物映像记忆区隔指向义。正如“杯弓蛇影”似的恐惧和“一朝被蛇咬十年怕井绳”的初级直觉一样,某些与同一物质及物质形态反复出现、关联出现的映像,类似于雄狮出现伴随着怒吼声、凶恶的目光、两只直立的耳朵,类似“奶瓶”成为婴幼儿乳汁或乳房的附属形态,均是同一物及相关的物像丰富而完形的信息刺激的直接条件反射,是熟识一物的“同物完形”之效果。它构造了高级动物初级综合知觉功能。直觉的低级状态是近似有意识的无意识状态。

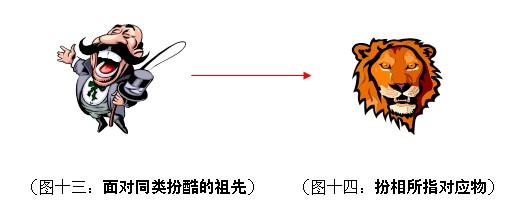

再看看下面的人脑进化表现:

与智人种群曾经有过同行进化路程的猴子和猩猩们,当它们因生存环境受限或因不良信息刺激和不良遗传等因素,导致其大脑不幸终止了向“尖端机能”进化时,那支在生命物进化“长征”路上走得最远的人科人属及其近亲族内部,则有一部分“幸运儿”不自觉地迈上了更高一级的进化台阶,然后,又继续进化繁衍,逐渐壮大。他们就是智人种群。

智人先祖大脑如现代婴儿,最初产生意识并非自觉的,而是映像记忆中含有自发的指向义,与此前的初级直觉反应有联系也有区别。看上图示意,当那位智人先祖眼前并没有猛兽及与本物关联形态出现时、也是说其大脑并无“亚型第三条件植入”境况时,他可能因某种间接刺激条件促使大脑启动形象思维而激活了脑生化介质并唤醒了映像指义。接着他扮出一副酷相,并且伴随着不规则的手势比划和呀呀语音以向同类昭示什么。

此时,读者是否同意笔者作出一种客观判断——当下这位远古祖先,他脑中激活的映像记忆正是高级直觉响应,是一种有潜在指义、有对应物内涵的映像概念已经在他的脑中浮现。他情不自禁地把那脑中曾有过的事物映像记忆用形体、或比划、或扮相、或声音传达出来,使自己的同类通过他的酷相、手势和模仿吼叫,像似地意会到一种“模糊图腾”。

尽管上图“扮酷”的老祖先,其所表达的意识是没有共识定则的模糊概念形态的外泄,但却显现出了很原始的物质形态的“概念”写照,它同时包含很生动的非物质形态的对应物指义。所以,概念的另一个基本属性是:一种物质形态一定要与另一种物质形态有对应指向义;脑中浮现的生化记忆要对应指向另所存在的事物;扮相、手势、声音或后来的绘画、符号等,全部要对应所表达的外界事物或对应脑中既有的映像记忆或符号。

直觉的高级状态是“模糊概念反应”的对外表现。之于现代人来说,直觉中的模糊概念经过自觉思维可能涌现精准概念;对刚刚产生“概念萌芽”的人类老祖先的大脑来说,从模糊概念迈向平时就已经预置定则的自觉概念积累,则要经历跨世纪传代的长时期的缓慢的推进。

再继续观察概念形态的进化和演变:

当远古人把曾经感觉并深刻记忆的凶相制作成固化“图腾”,或用肢体模仿和绘画模仿等方式加以固定表现之后,人造的赋予对应物指义的社会意识的物化形态——概念,便在人脑中与自然的对应物形成了可以固定相互指代的对应关系。意味着社会意识的物化形态的又一演变结果诞生了。不论是人造概念还是自然物概念,一旦在人脑中形成固定对应指义,两种物质形态便可以互为概念、互为对应含义和指义。这恰恰就是人脑展开艺术形象思维的开端,它也是绘画、形体模仿以及简陋舞蹈起源的标志。当人工制作或人工刻画的“映像概念”形态诞生后,社会意识的物化形态在此基础上将继续新的演变积累。

再看图例:

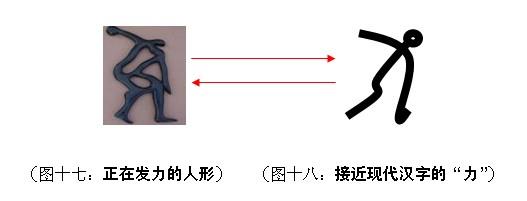

映像刻画用作人工概念记忆积累是很麻烦的。当人工制作和刻画的映像概念达到丰富阶段时,古人类为记忆简化目的,从映像概念中逐步抽象出映像的主要线条,从而发展成文字符号。上图正在发力的人形图画和“力”的甲骨文字两者间所呈现的就是人工概念由映像概念到抽象概念、由繁到简的演变。

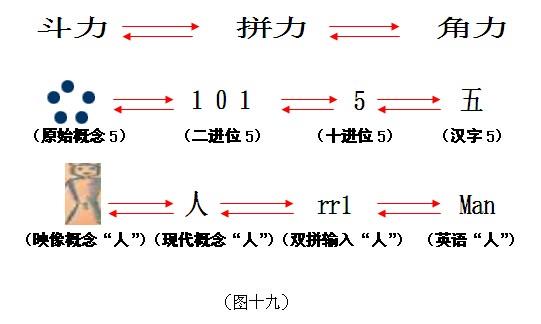

象形文字作为自然物概念形态的抽象和简化,在经过漫长时期的演变之后,它渐渐脱离了自然物概念形态原样,而变成抽象的符号概念。于是,人类社会意识形态的物化信息便一步一步进化到了今天的社会意识形态之摸样。

请看图例:

概念形态从映像概念演变成抽象文字符号后,概念之间相互内涵的对应功能和指义功能达到进一步增强。此时,文字可以解说文字,符号可以证明符号;文字可以对应符号,符号可以表达文字;概念可以定义概念,概念可以拆分重组,概念可以造句成章……

但是,不论概念形态如何变化,它的外壳仍然是物质形态,它的内涵则是“非物质形态”的对应指义和指向范围。由于其对应指义和指向范围都是客观存在,因此,社会意识形态与社会意识内涵恰与“物质和意识”、“主观和客观”的关系一样,构成了永远的对立统一。

今天的现代人,已然能完全脱离“概念”最初的物质形态,而依靠抽象符号产生意识、开展思维;能依靠文字符号的抽象形态,去完成概念互为指义的联想和推理,而使人脑的创新意识和思维能力获得了延伸并扩展。显然,它加速了智人脑的功能进化和逻辑思维的简洁性,但同时也带来了一种难以消除的负面影响,即现代人已经很难理解概念的本质究竟是什么?

人们日益崇拜文字符号、崇拜抽象概念,很多时候甚至忘记了面对自然物和客观事实直接提取新概念或原始发现那些前所未有的自然物,这比之在文字符号中兜圈子、比之没有客观物指义的纯概念推理更重要。辩证唯物论所倡导的实事求是思维路线所以比现有的概念系统更具创新力和创造力,原因,就在于“实事求是”始终在守望着概念的本质和意识的源头。

如今的概念,既有自然区隔的物质形态又有人工区隔的物质形态。

自然区隔的物化概念形态以光波、声波等自然信息传递,可为感官感觉和脑神经自然分辨,如三个不同形状的石头即属于自然区隔的不同概念形态,它们可以被赋予不同的对应物指义;人工区隔的概念形态是借助自然物进行人工排序组合,而人所赋予对应物指义的,可帮助机器实现人工智能化信息传递,如适应电子排序的01数码串和碳素排序描写的汉字笔划。

由于人脑的“意识”是通过复杂的神经通路而区隔、而激活的脑内生化概念反应,也是有对应物指义的生化概念或生化介质的重组,因此,可判断人脑“意识”的结果,正是概念被激活并在人脑中所呈现的某种“意识反映”。人脑学习新知识的记忆成果,当然是外界新的概念被初始响应并转为生化信息移入人脑,然后存储的“生化物质形态”。

数百年来,人们围绕“物质与意识”的关系问题争论不休,如今,则可清晰认识到“物质与意识”的关系,说到底是主体以外的物质世界与人脑中概念“双重性”表现的关系、是概念的指义与被指义的关系、是主观与客观的关系、是人的意识作用力与客观物质作用力的互动关系;而物质与精神的关系则不同,它是指体内体外信息刺激与脑神经介质运动的关系,精神作用力包含有意识(可控)作用力和无意识(失控)作用力。

(2008年加注:可见,辩证唯物论应所界定的人脑的意识,是人脑中概念双重性表现的一半。脑中的概念是“主观实在”,它与外界“客观实在”相比,显然多了一种主观的非物质性的对应物指义功能。主观实在和客观实在的两者之间演示的是主观与客观的关系。)

(2008年加注:主观与客观的关系又统一于脑内概念激活反应的对应指义中,它们也可互为指向范围,因此也“分立对立”成两大领域相对应的作用力。脑外的客观实在可刺激改变脑内主观实在的组合存储状态,主观实在可促成改变客观实在的人脑动机和人体行为。)

(2008年加注:本书撰写之前,辩证唯物论有关哲学基本问题的阐述,早已大致指明了主观实在与客观实在的统一,是人类产生科学思维和正确认识的总根源,此哲学观点在过去100多年里唯一存在的“模糊”之处是没有揭示人脑中“概念反应”的双重性特征。)

当本书基本完成“人的意识”之于哲学联系脑科学的理论界定时,作者同时也意识到与“意识”衔接的人脑“思维运动”应主要属于自然科学研究课题。哲学应该主动放弃“思维与存在”领域,积极研究可实现主控、主导的思维方法问题。自觉的辩证逻辑、形式逻辑和自发的直觉逻辑等脑科学学问是哲学的“亲密一族”,是人脑必备的“思维工具”。

值得强调一点:哲学所指的“模糊概念”是值得深入开掘的一门学说。它不仅在于本书详述的某些形态固化的“映像概念”,还包括没有太多阐述的一切无统一约定、无固定含义的“表情概念”和“声音概念”。比如手势中的“招手”、模糊示意“点头”等,当人们没有对“招手”和“点头”约定一个大致含义时,其概念所指均属于哲学的模糊概念。

当人们有共识地认为“点头”等于示意,不表示其他,便就脱离了哲学的模糊,进入模糊学中的“模糊”;当人们约定“点头”等于答应“是”,又成了精确概念。比如英语中的“哈罗”即Hello的声音传递,当远古英伦岛人第一次发出类似“叫声”时,它属于有某种含义的(哲学的)模糊概念反应;此后,当人们统一共识Hello等于招手示意,便进入模糊学中的“模糊概念”;当人们又约定Hello等于“您好”即成为精确概念。

意识的起源即是如此,依靠着“主映像链接补充定律”从绝对模糊发展到相对模糊,再依靠科学的分析和综合,又发展到越来越精确,以至于演变到当今时代,任何概念均可期望达到数字化的精准程度。当然,概念的“精准“只是一种期望和追求。人的认知水平是逐步提升的,“期望”不等于现实,数字化也未必能纯而又纯地反映原始映像概念。只有一步一步朝着原始概念形态全真逼近的认知发现才可称之为科学的发展与进步。

模糊概念积累是智人祖先在不知不觉中自我筑起的推动意识发展的第五级大脑响应平台。它酝酿了意识起源过程必须进入概念定制积累阶段。