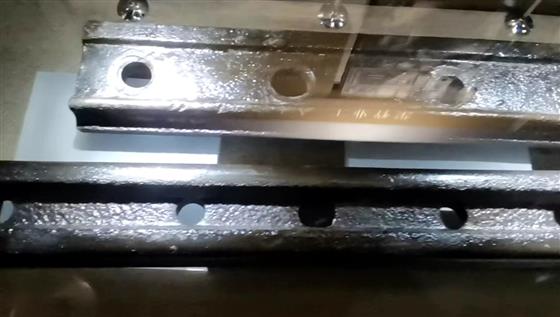

新中国成立后的重钢生产的第一根钢轨

新中国成立后的第一根钢轨在大渡口区博物馆展出

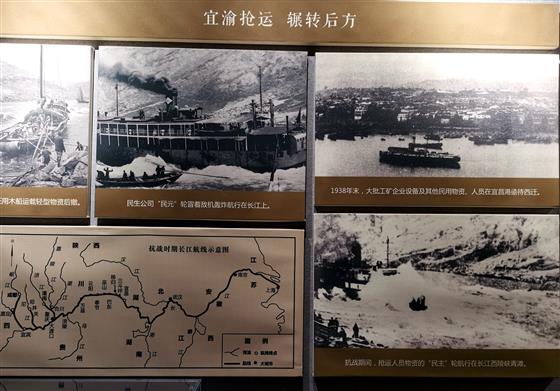

抗战时期长江航线示意图 蔡律摄

重庆市大渡口区博物馆展出的新中国成立后的第一根钢轨。蔡律摄

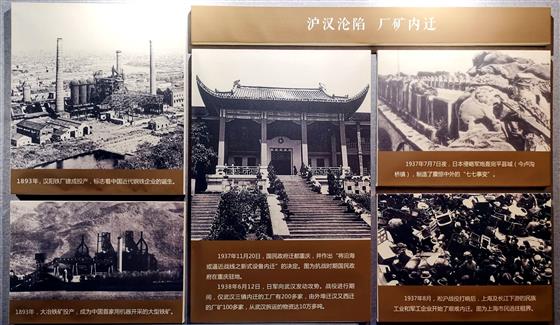

史料载,1937年,国民政府军政部以“前方抗战需要,自行铸造钢件甚急……亟需借用汉阳铁厂(1890年,由晚清名臣张之洞创办)”为名接收了汉阳铁厂,计划重新开炉炼钢以供军用。1937年11月20日,国民政府迁都重庆,并作出“将沿海或逼近战线之新式设备内迁”的决定。1938年3月1日,钢铁厂迁建委员会正式组建,招揽流散在湖北、湖南、上海、香港等地的工程技术人员200多名,在武汉、宜昌、重庆等地同时开展设备拆卸、物资转运、新厂选址和建设工作。

沪汉沦陷工厂内迁 蔡律摄

宜渝抢运辗转后方。蔡律摄

拆卸工作从1938年3月开始。工作人员冒着日机的轰炸,随炸随修,日夜不停,一直坚持到武汉撤守。在短短7个月的时间里,共从汉阳铁厂等处拆卸设备器材5.68万吨,占到整个西迁物资的半壁之重。与拆卸相比,转运工作更显艰难。钢迁会先后征集雇佣了2艘炮舰、11艘海轮、27艘江轮、4艘铁驳船、17艘拖轮、218只木驳船、7000只柏木船。设备物资先由武汉西运,到宜昌后,换乘能走三峡的大马力轮船转载运川。在运输极为困难的川江航段,钢迁会采用分节转运之方式,通过在三斗坪、庙河、巴东、巫山、奉节、万县、涪陵、九龙坡等处设转运站,躲轰炸,斗险滩,然后将物资运送到大渡口。该项工作从1938年6月开始,持续了1年零6个月,除被空袭炸毁2745吨物资外,其余均安全运抵。途中,23名工人被炸死,58人受伤。钢迁会自己雇佣的148艘木船有124艘安全抵达,兵工署划拨的228艘木船仅有67艘安全抵达。

后来,亲历了宜昌大撤退的晏阳初说:“这是中国实业史上的‘敦刻尔克’,在中外战争史上,这样的撤退仅此一例。”

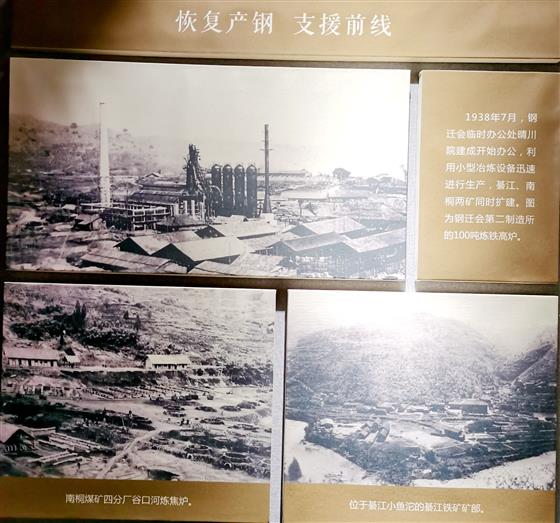

恢复产钢 支援前线 蔡律摄

C6125型普通车床 蔡律摄

在组织设备转运的同时,钢迁会以重庆大渡口为厂址建设新厂。各项工程均由中国技术人员设计,到1942年各项工程陆续建成后,钢迁会拥有綦江、南桐两大煤铁矿基地和专用的铁路与水上运输系统,云集了来自全国各地的钢铁工业精英,鼎盛时期有员工15699人,钢铁产量一度占到抗战大后方钢铁总量的90%,除提供钢材供各兵工厂制造武器外,还试制、制造过飞机炸弹、迫击炮弹、德式磁质地雷、避弹钢板和卡宾枪用钢料等半成品武器,是抗战时期后方最大的钢铁联合企业,被赞誉为“国之桢干”。

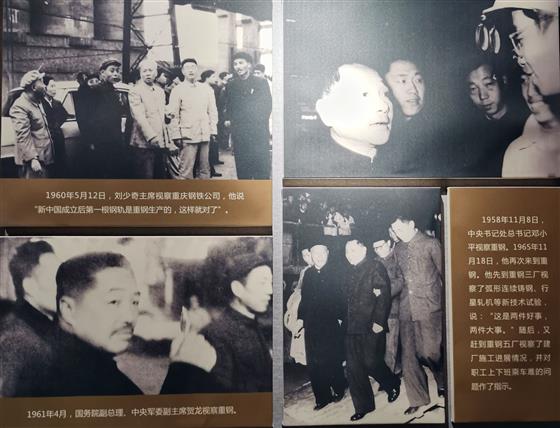

领袖视察 殷切关怀 蔡律摄

领袖视察 殷切关怀 蔡律摄

新中国成立后的第一根钢轨,在重庆市大渡口区博物馆,陈列着两根钢轨,这是成渝铁路的一段钢轨的辅轨,抗战期间,汉阳钢铁厂的许多设备和技术力量迁到重庆。当时唯一具有钢轨生产能力的第29兵工厂(后改名101厂,即现在的重庆钢铁股份有限公司)组织技术人员和广大工人,克服设备陈旧、工艺落后等困难,成功轧制出了新中国的第一根钢轨,并承担了成渝铁路钢轨生产的全部任务。1952年6月13日,成渝铁路全线都铺上了一零一厂生产的中华38公斤/米钢轨,每根枕木上都安装上了中国人自己生产的垫板,比用85磅英式钢轨修建成渝铁路节约了7000吨钢轨,使成渝铁路成为新中国第一条具有较高水平的铁路。6月30日,中央人民政府重工业部司长杨天放代表重工业部向一零一厂颁发了新中国成立后第一张一等奖奖状,并授锦旗。7月1日,新中国第一条铁路——成渝铁路全线通车。博物馆还实物展示脚踏式圆盘印刷机、20世纪70年代飞鱼牌JSZ20型机械式计算机、C6125型普通车床、C616型普通车床等等实物。

C616型普通车床 蔡律摄

20世纪70年代飞鱼牌JSZ20型机械式计算机 蔡律摄

除此以外,由重钢自行设计、生产的重轨,支撑了内昆铁路、天成铁路、兰新铁路等国内十几条铁路的建设;重钢人节衣缩食为抗美援朝捐献“一零一号飞机”,支援了泸定桥建设和西藏解放;重钢的产品支援了武汉长江大桥、重庆大礼堂、重庆发电厂等重大建设;重钢的优质钢材运往全国20多个省市和越南、巴基斯坦等国家用于生产和生活,为包括日本、朝鲜在内的国家培养了许多技术人才;向全国100多个单位输送了8000多名领导人才和技术骨干,在业界享有“北有鞍钢,南有重钢”的美誉。

蔡律 2022年12月28日