苏丹《黑白之城》

暨青春年代的黑白键

文 曹喜蛙

哈尔滨

北国——

东北那一城

北漂之前

这座城与我

没毛关系

至少隔着

侯马

省城太原

河北石家庄

首都北京

这好几座城

我到

环球游报

报到

做总策划

隔了一天

哈尔滨

那座城

才慢腾腾的

到了

王振辉做

策划总监

他来北京前

在哈尔滨

电视台

其实我们两个

都被人耍了

曹喜蛙、王振辉与《和明星去旅行》一书的责任编辑

振辉与我

是同一个

周末

去应聘的

只是我比他

快一天

到报社

上班的

就这样

哈尔滨

与太阳村

集合了

我这个

太阳村

可不是

太阳岛

振辉

哈尔滨的

太阳岛

与河津的

太阳村

要跨

华北

东北

好几省

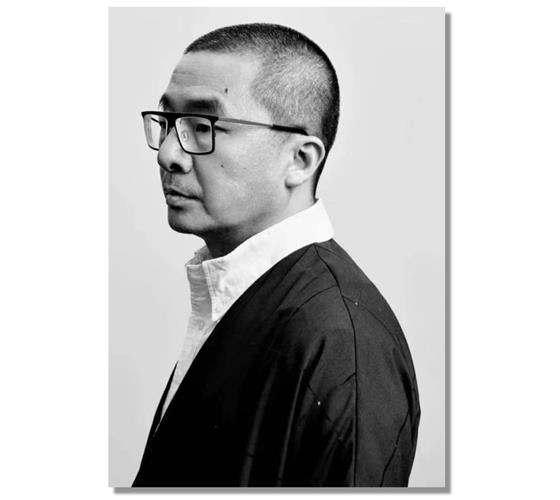

苏丹, 中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆副馆长,清华大学兼职教授、博士生导师

从此

我跟振辉

形影不离

在别人眼中

我们是

兄弟

哥们

搭档

经常一起采访

其实我比他

要大十岁

我的外甥岩岩

与他一个年纪

但他有点脱发

看上去

却比我老成

报社女生

都叫他大叔

有次我们

一起出差

目的地

就是哈尔滨

说是出差

还不如说

陪他回家

等到了哈尔滨

却变成

他陪我

去旅游

王振辉版的

哈尔滨

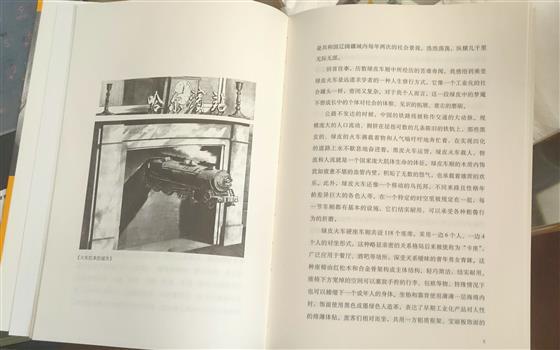

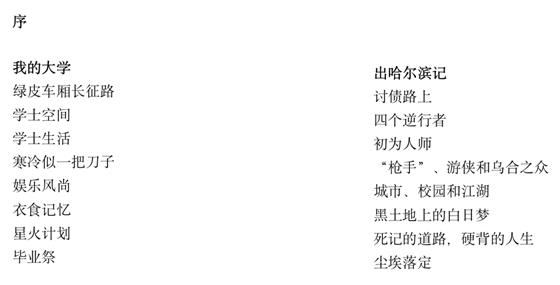

苏丹新书《黑白之城》内页

见他父母

见他哥嫂

和侄儿

见他朋友

见他以前的

合作伙伴

看二人转

喝哈啤

说老毛子

说老毛子美女

回来还不忘

哈尔滨红肠

如今

我还在

北京养病

振辉已

去了澳洲

好在他

在澳洲找到个

哈尔滨女同学

做老婆

如今

有两个纯粹

哈尔滨基因的

宝贝儿子

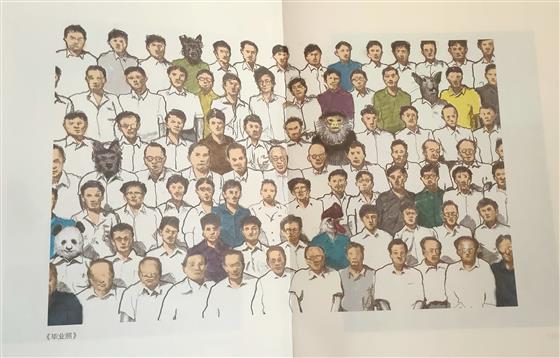

苏丹新书《黑白之城》内页插图,插页作者王宁

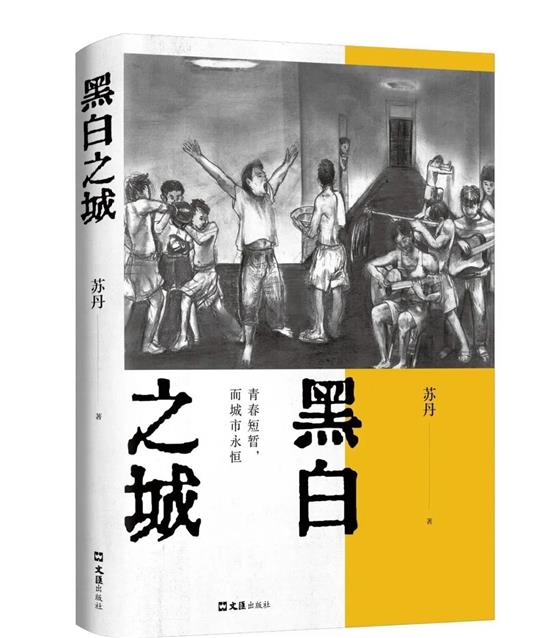

苏丹的新书

叫《黑白之城》

写的是

他在哈尔滨

七、八年的事

书的封面

拣选出两句

青春的箴语

“青春短暂,

而城市

永恒”

苏丹在

哈尔滨

那些年

王振辉

早就在哈尔滨

苏丹来北京后

王振辉和我

一北一南

开始夹击北京

各自为战

竟没想过

去谋个面

只是每日

都与地球

一起自转

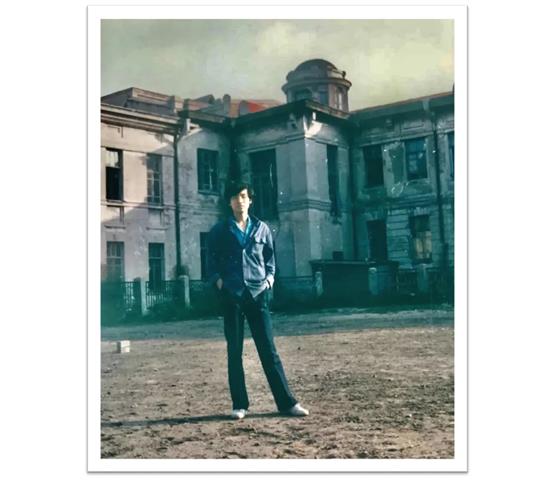

苏丹在哈尔滨

苏丹说

城市永恒

而我的

太阳村

早已经

陌生为乡愁

我的青春

如老房子

已经荒废

而北漂朋友

也已经

异国他乡

其实

在都市

也能看见

乡村的影子

那些

大院

那些老头

那些院士

那些名士

那些名人

曾也是

苏丹写的

一班学士

一个助教

他们曾也

拍过一张

普通

再普通

不过的

毕业照

苏丹《黑白之城》封面

幸运的话

除了一起读书

还能一起漂流

一起说脏话

一起应聘

一起工作

一起办婚礼

一起发财

一起退休

一起生病

一起养老

甚至

同一年

同一日

离开

这个世界

生活的悲壮

常常没有歌唱

幸福的人生

最好平平常常

最好的相见

也不过

一起喝杯酒

再叹息人生

短暂如此

几番轮回

再聚不如不见

再见不如失散

合了罢

散了罢

转身就一生

短短不留痕

2023年元月3日于北京月牙殿

后记:

1、这首诗,算不算诗,已经不重要,关键是刚过去的一年实在是有些压抑,需要释放一些。

2、苏丹的书《黑白之城》收到后,很是喜欢,而且它牵动了我的某根弦,想了一下与命运有关。

3、因为众所周知的原因,这首诗后边就写的很伤感,这里我就不再说了,大家都不会忘记这一年的。

4、新年还是要过的,活着的亲朋不管有多遥远,都还是惦记的,只是山人住在后山,问候只在心里头。

---------------------------------------------------------------------

黑白之城 苏丹著

东方莫斯科之哈尔滨

三十年前风情和世相

一代人叛逆张扬自由

看万物复苏鱼龙混杂

劈破斩浪的八零年代

《黑白之城》是著名建筑艺术家苏丹教授撰写的回忆录式长篇叙事散文集。 故事发生在20世纪80年代的哈尔滨,生于太原的作者离开故乡,乘坐绿皮火车前往冰城哈尔滨,开启了求学、任教、考研为时七年的校园生活。在书中,作者细致入微地回忆了七年生活的点滴往事,将个人成长、城市发展与时代变迁三者融为一炉。讲述哈尔滨的城市历史,描绘自然风光。展现以哈尔滨为代表的东北老工业区在改革开放初期转型时的世相百态,深刻分析并反思当时的社会问题。作者用戏谑但略带锋芒的笔触,记录着小人物在大城市中的生活印记,同时审视着时代与人生。 作者延续了《闹城》中对空间、城市建设等问题的思考,立体化的叙述让读者身临其境。并从专业视角解读了20世纪80年代哈尔滨、长春、北京、上海等地的优秀建筑范式,加深读者对艺术与设计的理解。全书配以当代知名艺术家王宁的插画作品,黑白对比形成强烈的冲击力,与文字的批驳相照应,增加了全书的视觉艺术感和互动性。

任何一个真正有才华的人都不会只有一方面的才华。环境设计大家苏丹教授以《黑白之城》这部散文集放射出自己的多重光彩。通过回溯1980年代,他记录下自己着迷、着魔的青春;通过回溯哈尔滨的1980年代,他呈现给我们那时候蠢蠢欲动、跃跃欲试、披荆斩棘、劈波斩浪的时代精神。这时代精神中包含着温度和温差,投射到日常生活的每一个角落。 ——西川 ——李洱

苏丹,一位真正的隐士:隐于朝、隐于市、隐于野;隐于雅典、隐于京都、隐于残垣。建筑艺术,在苏丹这里与其说是凝固的音乐,不如说是永不停歇的旋律,咏叹着沧桑和祈求。我只见过他一面,已被他吸引;我只读过他的《黑白之城》,已是手不释卷。他的感性与知性,学识与视野,态度与行动,都给生活在喧闹尘世中的我们,以启迪,以慰藉。

链接

苏丹:青春短暂,而城市永恒