隐形写作将成为开放社会的一种大趋势

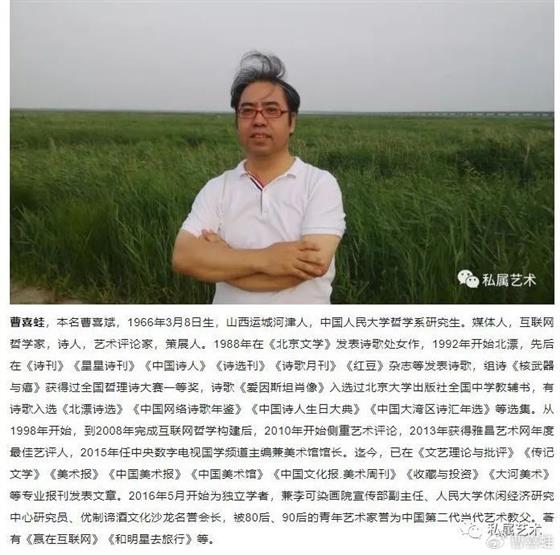

文 曹喜蛙

我追求的写作是一种隐形写作,从最早的诗歌写作,到后来的哲学写作,到现在的当代艺术和美学写作。这种隐形写作是互联网社会产生的,主要呈现为当下自发的自媒体写作,不追求那种专业发表,更不追求商业利益的出版,只是开放社会的一种写作表达,行使一种当代社会公民个体的表达权力,这种隐形写作与所谓专业写作不一样的地方就是它的纯粹性,只是一种自我精神的需要,更重要的是不以损害别人的利益与自由为目的。

这里从本人的隐形写作的逐渐形成说起,我的隐形写作当然是渐渐自然形成的,并不是一开始我就愿意这样的,只是写着写着突然发现自己周围没有几个人,或者别人把我拉下了距离,至少客观上我与别人形成一种距离,我的写作一直没有停,但已经与别人不在一个平台了,至少在所谓文学界或诗歌界已经不知道我这个人了,这是最早我在隐形诗歌写作形成的过程突然感知的。

我的隐形写作应该是21世纪初形成的,那个时候网络在中国刚刚普及,也就是说我的隐形写作就是互联网促成的,首当其冲的就是我的诗歌写作。

应该说有了互联网后,我基本就在互联网上活动,先是我在《中国诗人》杂志上发了一篇《诗歌是我独自一个人的宗教》,此后标志性的行动就是不再主动向任何主流媒体投稿诗歌了,同时还在天涯社区论坛我的博客正式宣布不再向主流媒体投稿诗歌了,这个是我的个人行动,也没有人关注我,但我自己却是当真的,不过还是经常在论坛偶然发发诗歌,相信我这样的诗人很多。

21世纪最初的十年,我与所谓主流诗刊代表的诗界就基本断了关系,一方面是不向主流诗刊投稿,不参与相关诗歌活动,只与少数诗人保留朋友关系,另一方面是尽管我自己还在纸媒工作,却对纸媒诗歌刊物不感兴趣,独偏于互联网,而很多所谓的网络诗人却努力向主流诗刊、诗歌界靠拢,以获得所谓主流诗歌界权威的认可,一般诗人自然没有我这样的决绝,当然诗歌界也不缺我一个,你不向他们靠拢他们也就把你忘了。

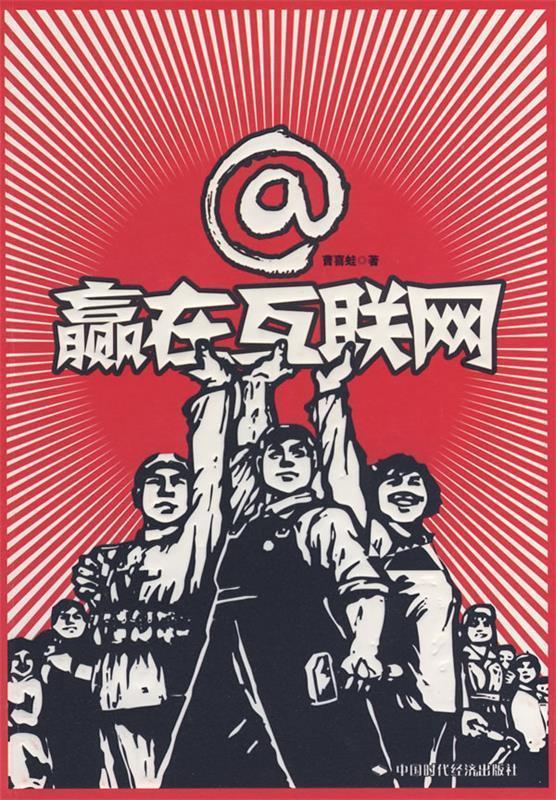

其实,那个时候也不是我有意要与诗歌界断绝关系,那个阶段我把更多时间用于互联网哲学的研究,大概用了十年的时间,到2008年我就出了一本研究互联网哲学的小书《赢在互联网》。那时互联网刚刚兴起,我敏锐的觉得互联网将会改变我们的现实生活,一定会在哲学文化上发生重要的变化,所以才不惜把业余时间都奉献给互联网哲学研究。

在研究互联网哲学的那段时间,其实我并没有停止诗歌写作,只是完全变成隐形诗歌写作,来了灵感就写,写完就扔在那,记得那时主要写在两本诗集的空白处,毕竟诗集都有大量的留白,不料在报社搬家时,把一个箱子丢了,始终没有找回来,而那里边有我写的一部30万字的长篇、几个中篇和两本实际是诗稿的诗集,至少有200首诗稿吧,其中有一首长诗,有不到100首短诗,还有100多首古皮氏城纪事,这可是我的十年的隐形写作啊,丢了自然不免有点泄气,它们倒是彻底的成了隐形写作的奠基了。

到这个阶段,我的隐形写作,不光诗歌是隐形的,包括互联网哲学研究其实也是隐形的,因为哲学学术界也没有接纳我,因为我也不在哲学界的主流刊物上发论文,因为我没有在大学或研究机构上班,也无须发论文去评职称,所以我也不稀罕在哲学学术刊物发表文章,我的互联网哲学研究文章也是发在互联网上,至于学术界对我的互联网哲学有没有讨论我也不关注,只是偶尔搜索发现有博士论文提到过,再一搜索确实有主流媒体专文评论过,不过我没有参与过任何学术讨论,基本上我的互联网哲学写作还是可以归入隐形写作。

我这个人信仰浅尝辄止,不恋战,喜欢打一枪换一个地方,独行侠惯了,基本上所到之处人家都把我称为一个新人,一直就是诗歌新人,哲学新人等等。后来,我又跑到当代艺术界搅局起哄,又当了当代艺术批评的十多年的新人。

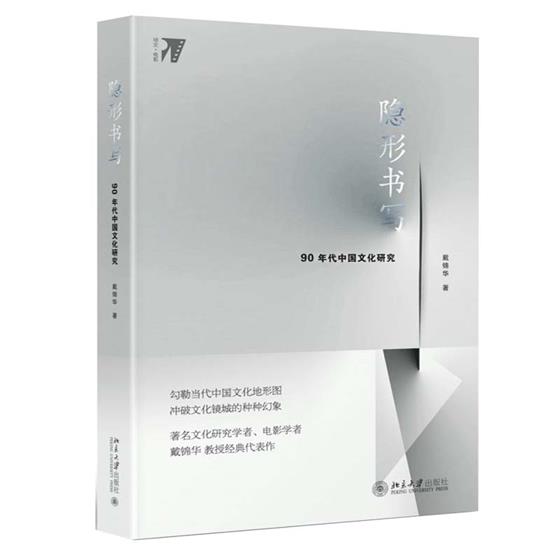

我这种独特的个人写作研究,我曾经想把它归到一类,想了很久,觉得酷似隐形写作,几乎任何权威都不喜欢我这样的作者,人家不知道你从哪里钻出来,就像政协代表都会分界别,军界、企业界、科学界、文学界、文艺界、妇联界、华侨界、农民界、工人界等等,哪个界都没法把你列进去,因为每个界别都有自己的代表。干脆,我就自己列一界别吧,我就是隐形写作界的,我上网搜了一下“隐形写作”,搜出戴锦华的《隐形书写》,还搜出一个作家伊塔洛·卡尔维诺,他的小说也描写隐形人物也算隐形写作,你看我连隐形写作也当不了独霸了,当然还会有更多相似或类似的隐形词语。

戴锦华教授

《隐形书写》是1999年9月江苏人民出版社出版的一本图书,作者是戴锦华,北京大学中文系教授、博士生导师。

《隐形书写》主要讲述了大众文化在90年代不为人知的隐形社会价值,她是描述正在形成的大众文化,是对隐形社会价值的评论,是对社会新现象的关注。这里的大众文化,是追求普通幸福的世俗文化,是相对于追求崇高目的革命英雄文化而讲,现在似乎已经达到了目的。

我这样的隐形写作,只是她关注的一种社会现象中的某一个人或路人甲乙丙丁,她的大众文化关注的也只是对一个大数据或现象的分析研究,我只是这个现象的大数据的一个数字或数码,几乎相当于电脑计算机的0.0000000001,而我更关注我自己作为一个个体写作的自由或现实处境,向度完全风马牛不相及。

戴锦华关注的大众文化,依然是后来变成流量英雄或偶像的大数据,依然不会是我这种没有任何流量的真正隐形写作,而我这种真正的隐形写作,只是在当下现实移动互联网的微信圈群、公众号发一发帖子,然后自生自灭,依然被权威的什么界拒之门外,分明我的隐形写作在现实中跟戴锦华的书写不是一个重量级,但我的这种处境却跟当年的孔老二或孔老师那如丧家之犬一个样,当然我也没有人家孔老师的克己复礼可以教导人,我只是教大家革命早成功了,现在不需要革命只需要起哄,那种现代起哄、有秩序的起哄,限定在艺术追求范围的起哄美 。

不过,即使前面已经有戴锦华的《隐形书写》,也不妨我有自己的隐形写作,她有她的隐形书写,我也有我的隐形写作,既然都跟暗物质一样就让它们相撞吧,让隐形书写与隐形写作互相覆盖吧,即使开放社会也并不是什么都是露天的,也不是就没有一点社会压力。

书写与写作,在汉语里都不是一个词,但还是往往会被搞错,没准在英语里就是一个词,我英语不好,就不在这里谈了。

伊塔洛·卡尔维诺(1923年10月15日—1985年9月19日),是一位意大利当代作家,主要作品有小说《分成两半的子爵》、《树上的男爵》、《不存在的骑士》等,这三部总合为《我们的祖先》三部曲,基本以幻想和离奇的手法写作小说,或反映现实中人的异化,或讽刺现实的种种荒谬滑稽。卡尔维诺于1985年被提名为诺贝尔文学奖获奖者,却因于当年猝然去世而与该奖失之交臂。不过,我没有看过他的小说,这里就不说了,只知道他也关注现实中的隐形人物,仅仅听《我们的祖先》这几个小说的名字就够荒诞了。什么是分成两半的子爵?什么是树上的男爵?什么是不存在的骑士?基本上都是平时见不着的抽象或哲学的隐形人。

至于我说的隐形写作,主要表现为以下特征,也是对自我的隐形写作的审思:

一、这种隐形写作主要为非专业写作,属于真正的大众写作,当下主要表现不向主流媒体靠拢,不投稿,不挣稿费,纯粹属于自娱自乐。

二、这种隐形写作即使在互联网的平台发布,也没有所谓资金支持平台流量支持,甚至有平台打压的个别的时候。

三、这种隐形写作即使出版社能出版,也多为自费出版,得不到相关基金的出版支持,所谓隐形写作就是没有系统支持的写作,随时可能饿死。

四、这种隐形写作,并不是所谓非主流写作,只是商业不支持、资本不支持、社会不支持的写作而已,甚至是一种先锋前卫、一种大趋势、有更多的潜在受众,但目前受众还看不到其意义的写作。

五、这种隐形写作自身当然有毛病,有缺点,甚至引起当下其他人的反感,只是这种反感、不支持行为本身也值得怀疑,因为它们可能被某种观念或潮流误导,所以隐形写作的意义主要表现为一个成熟的行动个体的常识表达。

六、这种隐形写作者,往往不积极,不善于钻营,不功利,不拉帮结派,甚至不乐意参加各种组织和活动,有点太洁身自好了。但我们的社会恐怕还不甚成熟,还有些不按流程办事、不照章办事,什么都还要看面子看出身,或者看领导、看权威、看市场的意思,就是还有人不习惯看自己的心到底有什么需要。

七、这种隐形写作者,当下可能更乐于享受隐形写作的状态,更有点隐世的自由心态,客观上可能还在进行所谓的修炼,或者还在等待某一种更加彻底的开放。

八、但这种隐形写作的存在,尽管是一种纯粹心动的隐形写作,但有可能遭遇一种明明我一直写作但会别人就是看不见当你彻底隐形或不存在,也没有人乐意去看因为它有可能没有当下的利益或什么好处,但正因为如此才要有人表达,这也是一种现代人的社会责任,对当下社会存在问题的批评,毕竟隐形写作还是一种自我表达,也可能是一种独立的批判。

九、这种隐形写作恐怕不是单纯个体写作,我们的隐形写作是开放透明的写作,它不是一种黑暗社会的忍受或抗争写作,尽管这个民族骨子里也有一种忍者的基因,但忍受不是开放社会里个体的存在境域。

十、以上是我的隐形写作的自我反省,也与其他的隐形写作者暗暗握下手,不过这与非隐形写作者无关。

2023/11/13于北京月牙殿