含糊其辞的结论与所谓的“结果客观”:再评华东政法学院司法鉴定中心鉴定结论

华东政法学院司法鉴定中心2008年8月致当事人的情况说明及10月致法院的回函,都认为其鉴定结论是“结果客观”。可是它违反相关规定、违背科学精神的出具的鉴定结论到底符合了什么“客观”的标准?到底是“客观”还是主观,到底是科学实验后的得出结论还是有所目标的大胆臆测呢?

如果我们拿出客观与主观的科学标准事检验华东政法司法鉴定中心的鉴定结论,该中心肯定会说那个太宽泛,不适合我们具有高科技含量的司法鉴定。就像它认为最高人民法院关于不能用自备样本鉴定文书的形成时间一样。所以,我们就先来看看它的主管婆婆的说法。司法部2007年11月1日以司发通(2007)71号公布的《司法鉴定文书规范》第七条第一款第五项规定要载明检验过程,“写明鉴定的实施过程和科学依据,包括检材处理、鉴定程序、所用技术方法、技术标准和技术规范等内容;”,第七项规定检验结果要“写明对委托人提供的鉴定材料进行检验后得出的客观结果”,。第八项对客观的标准是这样要求的:“鉴定意见:应当明确、具体、规范,具有针对性和可适用性”。关于鉴定结论的明确性,司法部和最高人民法院是相通的,观点也是一致的。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(法释[2001]33号)第二十九条第一款第五项也因此要求司法审判人员对鉴定结论的明确性进行必要的审查。

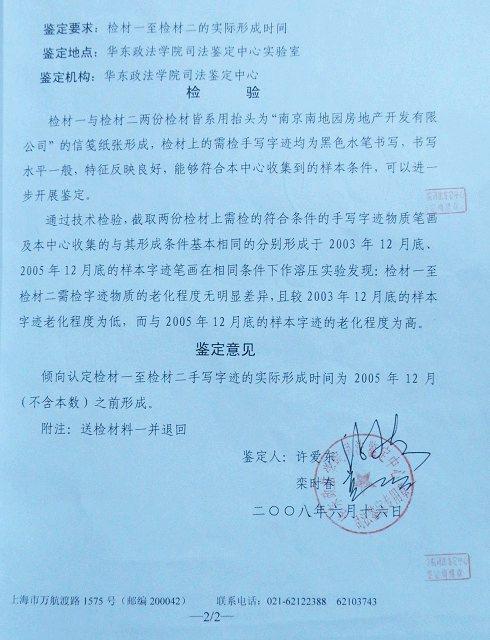

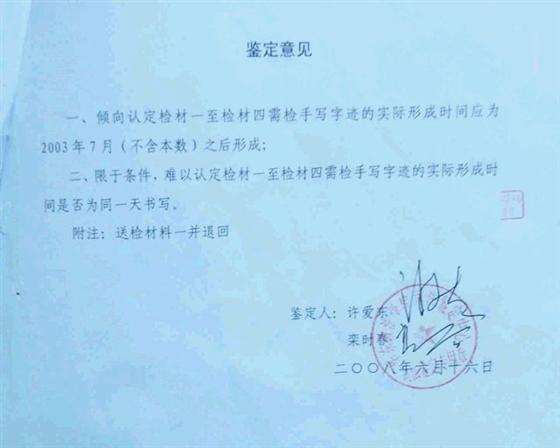

可是,华东政法学院司法鉴定中心出具的鉴定意见又是如何体现“客观”的呢?其最后的结论是含糊其辞,使用了“倾向于”如何如何的用语,让人不知所云。如“倾向认定检材一至检材四所需检手写字迹的形成时间应为2003年7月之后形成”、再如“倾向认定检材一至检材二所需检手写字迹的形成时间应为2005年12月之前形成”。这样时间跨度之大,不具备排他性的鉴定结论又如何体现了“客观”?如果这样出具鉴定结论,任何一家机构都可以完成,将文件形成时间限定在双方争论的时间的合理区间内,比最晚的时间早一点,比最早的时间晚一点,肯定错不了。这肯定很保险,绝对超不过涉案检材的时间贫段的前后限,可这种“倾向于”的不确定意见又有什么作用,怎么能成为“结果客观”呢?