最痛苦的幸福

发布时间:2008-7-23 资料来源:中国民营经济服务网

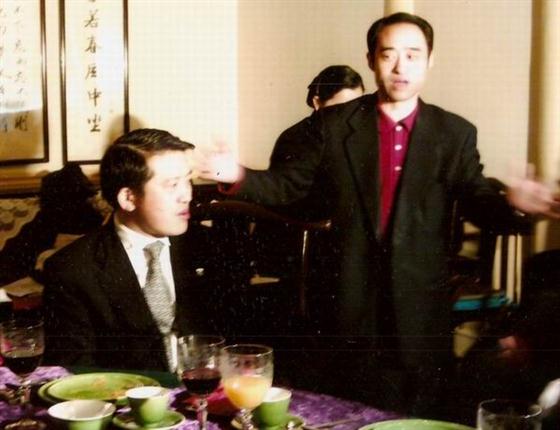

——陈兵力写在改革开放三十年后的今天

2006年11月5日,在北京绒线胡同中国会馆,来自全国各地的原《青年论坛》工作人以及记者站负责人、兼职编辑、记者济济一堂,开了一个没有具体议题的茶话会。与会者当然知道,2006年11月5日是《青年论坛》创刊23周年的日子,也是停刊20周年的日子。当年不谙世事、意气风发的青年,现在已都步入满是沧桑的中年。“别来沧海事,称名忆旧容。”久别重逢,没有热情激昂地拥抱,只有心心相通的握手;其眼神少了许多锋利,其举止也有了20年岁月的沉重感,其语言也如中国书法精髓有了藏锋。

在当年《青年论坛》北京记者站站长、现为泰康人寿董事长陈东升发言后,我随即做了“最痛苦的幸福”为内容的发言。我说:“思想是最大的痛苦,而为国家、为民族而去痛苦的思维是最大的幸福。人生最值得珍惜的是一生追求的你为之付出了。尽管过程很痛苦,却是一生中最痛苦的幸福。我平生荣幸地做了两件事:一是参与了在改革开放年代轰动一时的理论刊物《青年论坛》的工作;二是生养了一个女儿,并且视艰辛如甘甜地把她养大成人。如果她以后的命运中还有一个类似《青年论坛》的刊物出现,我的愿望是女儿应该仍然像她父亲一样,义无反顾地参与这样一件对国家、对民族思维有积极意义的工作,不要因为恐惧痛苦而辜负一次命运的荣幸。”说完这些话,第一次因《青年论坛》的组稿工作而到北京的情景,不断的在我脑海里闪现。

1985年5月初,我前往改革最前沿、思想最活跃的北京,采访各界最有代表的改革思想者,让我深深地感触到思想者们的“最痛苦的幸福”。

5月12日上午,我在京西宾馆接到时任中央整党指导委员会巡视员胡德平同志的电话,约我到北京大都饭店见面。胡德平同志是时任党中央总书记胡耀邦同志的长子,是中央整党指导委员会巡视员,是引起全国理论界、思想界、舆论界所关注的《为自由而鸣炮》(原载《青年论坛》创刊号)的作者,在我们眼里他是一个学者型的官员。触摸改革最前沿的思想信息,当然是首选采访胡德平同志。

中午12时,我们一边用餐,一边进行了交流。德平同志说:改革是中国历史上有着深远意义的一次伟大的实践。整党、反对不正之风,要和改革这个伟大的实践结合起来。脱离了这个伟大的实践,一切就成了空谈。整党,就是为了纯洁党的队伍,提高党的干部和党员群众的素质,更好地领导人民去进行全面改革;反对不正之风,就是反对那种为了个人和小集团利益而损害党和国家、损害广大人民利益的行为,还要反对那些对改革态度冷漠,设障碍、打横炮的行为,以排除改革中的各种阻力。我们一再提出加强党性。党性是什么!在改革中积极出主意,想办法、出大力、流大汗,锐意改革是党性的集中表现。锐意改革是党性的集中表现啊!

中餐罢,德平同志不时地深深吸口香烟,侃侃而谈。他说:改革是有成本的,是有代价的,世界范围内每一次改革都是这样,中国改革也不例外。远的不说,解放战争就是一次改革,无数革命先烈以生命为成本,为代价,换来了新中国的成立。我们这次改革,也是有成本的,有代价的。它将是有责任、有热心的一批中国思想者和全体人民为国家、为民族振兴作出无私贡献的伟大实践。改革的路途一定是充满了艰辛,也很可能会有很多弯路要走。但,改革是世界趋势,是历史的必然,不容逆转。我相信,中国的改革开放在全党、全国人民的积极参与和支持下,一定会取得伟大的胜利。

写到这里,找出当年刊载在长江日报的、以“锐意改革是党性的集中表现——北京之行系列专访”为题的旧报,不觉感慨万分——我们的人民甚至是我们的领袖耀邦同志,为改革开放作出了无私的、甚至是惨烈的贡献!

5月13日晚,我和《北影画报》的女记者刘丰同志在友谊宾馆采访了美国中国思想史、比较思想史学者魏克辅先生。他的论点是:中国的改革,会影响整个世界。

魏克辅先生是我国邀请的访问学者,金发碧眼,说一口不流利的普通话。一时找不到准确的普通话词语,就焦急地用英语不断地打着手势进行强调,让刘丰做翻译。魏克辅说,中国的改革会影响整个世界。中华民族的自尊心是强烈的,叫人起敬,当中国人民意识到自己的经济等方面离世界先进水平还有较大差距时,便励精图治了。世界历史和中国历史都这样告诉人们,改革一次,腾飞一次。中国政治、经济、军事的发展会直接影响世界政治、经济、军事的局势。外国人都很注意中国的一举一动,也很注意向中国学习。我到了很多地方,我以为中国改革一定能成功的依据是:大家都感到不改革就没有出路。这种民族的统一意志,在世界上是少有的。所以,我认为中国的改革在胡耀邦总书记和党中央的领导下,一定能成功!美国历史的发展,也是在不断地思想变革中推动社会的改革,在变革中不断的前进。思想改革和社会变革很痛苦,改革引起了国内战争,引起了饥饿,引起了经济危机,正是一次一次的改革,才使美国成为了世界强国之一。我相信,中国通过这次改革,一定也会成为世界强国。

5月14日上午,我来到外国留学生、专家学者工作、居住的地方——清静淡雅的北京大学勺园,与美国哈佛大学中国历史及哲学教授、宗教研究室主任、著名儒学家杜维明先生进行了长达12小时的交谈。杜维明先生生在昆明,长在台湾,工作在美国,见多识广,更有多种专著在世界上引起强烈反响,我就请他谈谈改革与开放的问题。

杜维明先生滔滔不绝地讲起自己对中国改革的看法,他认为21世纪的世界,是中国的时代。改革必须开放,不开放谈不上改革。开放,对外如此,对内也要如此。对外,我觉得应以一种不卑不亢的姿态出现。这样,就会不盲目地拥抱一切和排斥一切。对内,要正确地认识自己。对民族的、传统的东西也不能盲目地一概继承或排斥。正确地认清了自己,才能做到对外不卑不亢。清人王阳明有这样一句诗:“抛却自家无尽藏,沿门托钵效贫儿。”千万不能视不尽藏不见,效贫儿而托钵。每个民族的生存发展,都有自己的长处和短处。可是,中华民族的风骨是无与伦比的,这是国宝啊!每个民族都在以新奇的目光注视着世界,注视着中国!纵观世界历史和中国历史,每一次改革都是一次阵痛。我生在昆明,长在台湾,后来移居美国。台湾的历次改革也是充满艰辛的,大批的思想者作出了无私的、惨烈的奉献;美国更是如此,每一次改革都是一次艰辛的历程。这种艰辛对历史来说,可能是弹指一挥间,对个人来说可能就是宝贵的一生。中国的改革,都会经历世界上所有改革艰辛的经历,中国有“国宝”,那就是“儒学”,我相信我们的“国宝”会将我们的改革进行得比其他国家来得稍稍顺利一些。二十一世纪的世界,一定是中国的时代!

5月15日在全国音代会上,与哈尔滨著名作曲家曲子纬先生一起采访了著名歌唱家李双江后,即与电影导演张暖忻(电影《青春祭》导演)、李陀夫妇前往在国内外享有盛名的老作家严文井先生家进行采访。

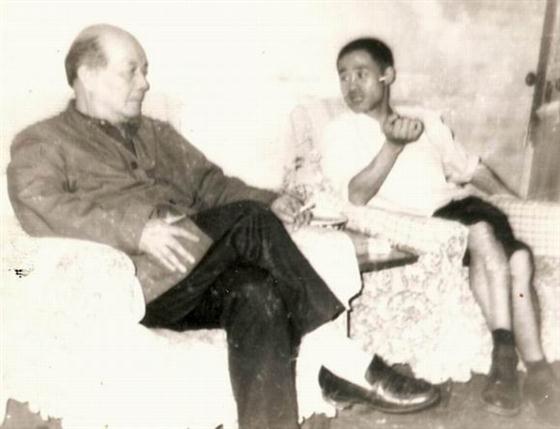

严老的夫人、著名诗人康志强同志沏上茶,严老便以惊人的记忆力接上了五天前的采访谈起来:我说改革的艰难,是指封建思想和习惯势力的顽固性。这种顽固的封建思想在社会上还有一定的市场,它以各种不同的形式和内容存在和反映,来阻挡改革的进行。我说改革一定会成功,是说改革顺应了历史的潮流,顺应了广大人民的要求,历史的潮流和人民大众的要求是阻挡不了的。严老激动的说:胡耀邦总书记领导的党中央改革方针已深入人心,人民尝到了改革开放的甜头,改革已经蔚然成风。我坚信:改革虽然艰难,一定会很艰难,但一定能成功!

今天,改革开放已是三十年了;回头想一想如上二十多年前国内外思想界、理论界对中国改革开放的思考真是痛苦的,也是幸福的,更是命运的荣幸!如果说历史还能重来,尽管《青年论坛》和全国的思想者、改革者、全体中国人民一起走过了漫长的艰辛,做出了惨烈的奉献,我还会毫不犹豫地选择这样参与改革开放事业的“痛苦的幸福”。这是命运的荣幸啊!