高校是培养人而不是毁灭人才的地方

近日有两个报道让国人感到不爽:一则是武汉大学的著名教授、设计学院院长张在元博士两年前患上罕见的神经元传导障碍,已经病危,然而武汉大学今年竟派员到他病床前,当着不能言语、靠呼吸机维生的张在元宣布:终止其与武汉大学的聘用合同,停止提供医疗费和住房。

据报道,张在元教授是东京大学工学博士,有国际影响力的建筑大师,先后应邀在哈佛大学、斯坦福大学、普林斯顿大学等国际著名学府访问讲学。 2009年4月30日,武汉大学人事部副部长杨峰、城市设计学院党委书记张龙根、校医院院长方世平与组织部共4位负责人,拿着一束鲜花,在武汉大学中南医院张在元的病床前宣读了一份《终止聘任合同证明书》,宣布张在元不再是武汉大学城市设计学院院长、教授。

另一则是因为贫困,大学本科毕业因拖欠学费,5年后才拿到毕业证,也间接导致工作不顺;因为贫困,想和老母亲在宿舍里凑合挤一下却遭到拒绝……上海海事大学2009级法学系研究生杨元元2009年11月26日她被发现在宿舍卫生间用两条系在一起的毛巾将身体悬挂在卫生间水龙头上结束了自己的生命。最后一次和母亲谈话时,她叹息“知识不能改变命运”。

在遇到重大生活危机时,全力以赴者也不会坐以待毙,而是头脑清醒、情绪镇静、目光深远、思想睿智,他们会搜索迎面而来的发展机遇,用丰厚的学识与自信的涵养去抓取属于自己的东西。遗憾的是上海海事大学法学院2009级研究生杨元元在宿舍卫生间用两条系在一起的毛巾,将身体悬挂在卫生间水龙头上,半蹲着以一种极为痛苦的方式结束了自己的生命。有评论说贫困是压垮杨元元的“最后一根稻草”。

这两件事都发生在中国高校,一位是“人类灵魂的工程师”,另一位是“天之骄子”,高校是培养人才的地方啊!

读大学时,看过电影《女大学生宿舍》,影片的主人翁匡亚兰家境贫寒但不坠青云之志,她勤工助学,影片最后一段情节感人至深:匡亚兰拒绝了母亲给她的300元钱。在第二次助学金讨论会上,由于这300元钱,同学们对匡亚兰产生了误解。匡亚兰不得已道出了自己最不愿提起的辛酸往事后,哭着离去。同学们明白了他创作的小说《山的女儿》写的就是匡亚兰自己,都被她那不苦为命运所屈服的倔强性格所震动。在江边码头上,同学们找到了正在搬砖劳动的匡亚兰。

《女大学生宿舍》以匡亚兰与命运抗争的顽强精神为主线,围绕几个女大学生的青春与生活,友谊与信任,表现了80年代初大学生的理想和情操,给人以情感陶冶和精神启示。青春无敌,影片以其清新活跃的时代气息充分展示了80年代初大学生的新精神风貌,她们的追求、探索、欢乐和忧虑,成为这个时代的亮点。尤其是那位经历了严酷的岁月沧桑、父亲的早逝、母亲的抛弃、心灵上留下了深刻伤痕的主人公匡亚兰,用自己的青春展现了自身的人格魄力。在她的身上,显示着这一代人生活中的历史烙印和心灵创伤,更揭示这一代人的自强自息和奋发精神。今日的大学生宿舍又会是怎样呢?

我至今感谢我的母校的是:老师鼓励我遇到困难时要有开拓的精神、要有坚韧不拔的信念,“吾心信其可行,则移山填海之难终有成功之日!吾心信其不可行,则反掌折枝之易亦无收效之期也!”大意是:我相信一项事业能够做成功,哪怕是移山填海般的困难,只有我不停地努力下去,终有成功之日!如果我一开始就认为不可行,哪怕是易于反掌折断树枝一样的小事,也不愿去做,最终也收不到成效!我不能说自己有多么成功,但我感到我们的社会、朋友、亲人、事业都非常需要我,我感到人生活着非常有价值!

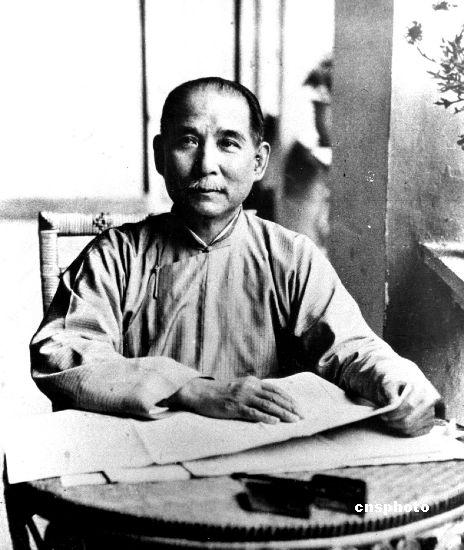

1919年孙中山在书写《建国大纲》:吾心信其可行,则移山填海之难,终有成功之日;吾心信其不可行,则反掌折枝之易,亦无收效之期也。

也曾读过作家何建明撰写的反映中国贫困生在通往高等学府的崎岖路上,经受着个人与家庭的艰辛和痛苦的落泪是金》。作品向世人述说的是中华民族的一个巨大困难,而同时又催醒社会关注民族之根——从文化发展角度看大学的莘莘学子们就是一个民族赖以繁衍的根。有这样大学生, 从山里走来, 带着贫困,走进神圣的殿堂;有的父母不堪忍受债台高筑和遥不可知来,带着不为人知的心酸和痛楚,永远离开了人间;在这群人中,有的人儿固守着内心的自尊,物质的匮乏,扭曲了这些人的心灵,便也开始堕落,在贫困中,有的失败,有的成功。

啊!中国高校,固然已经没有社会围墙,但我希望你依然保留知识的芬芳!

纵然有艰辛困苦、纵然有世态炎凉、纵然有腐败的关系网、纵然有制度、体制、等级造成的观念僵化与不平等公正、人才压抑,纵然有就业的压力,但是生产力的发展无法阻挡,相信中国决策层要保住教育这块圣地是“是培养人而不是毁灭人才的地方!”

蔡律 2009年12月11日