一、 日化行业的现状—--“这个冬天有点冷”

天气转冷,寒流肆虐,又是一个寒冷的冬天。令人颇感压抑的是今年的寒流显得格外冷,因为美国次贷危机的影响已经在全球形成大规模的经济萧条,我国的经济也没有例外,一样受到这种影响的冲击。面对这种形式和局面,我国的日化行业,这块让人又爱又恨的市场将怎么去面对这种状况呢?

一提到日化行业,整体来说仍然处于外强称霸,八国联军全面入侵的阶段。化妆品以资生堂、欧莱雅为首,洗发水以保洁一枝独大,市场表现稍微好点的是洗涤用品类,雕牌和立白横冲直撞,但尴尬的是利润却很薄。这种局面形式下,国内日化品牌如何躲开竞争对手密集的炮火打击,如何从强者如林的氛围中杀出一条血路,突出重围,乃是所有二三线品牌都将面临思考的核心问题。

本文即用深度营销的观点,立足于渠道操作和管理的角度来阐释这个问题。

二、日化行业渠道的特点---“一枝独大,群雄逐鹿”

1、广告拉动,包装概念仍然是日化渠道的主要销售模式。

打开电视,一线日化品牌的广告铺天盖地,从日常洗护用品到化妆品应有尽有,而所有的广告都毫无意外地塑造了一个概念并企图以此为切入点吸引消费者的眼球。这种模式是典型的“广告拉动”模式,其操作的对象是消费者,以消费者为诉求核心,提炼概念,不断的在各大电台上滚动播出,希望通过概念的吸引来刺激消费者的购买欲望。

这种模式无疑是成功的,也是很具有杀伤力的。但笔者以为这都是有钱人玩的游戏,在当前恶劣的竞争环境下,这种巨额的市场广告投入不是二三线品牌能玩的起的,从某种意义上来说这种营销模式乃是业界强者的战略,只有行业第一或第二名才有这种实力去经年累月地播放广告。

2、强者恒强,弱者恒弱。强者通过营销模式来制造行业壁垒,一线品牌聚焦于一二级市场,通过价格优势和市场垄断来撇取膏脂,获取丰厚的利润,以此为根基,反制三四级市场。

这种模式的典型例子莫过于保洁的营销模式了,保洁在一二级市场控制终端,并以其强大的品牌影响力来拉动市场销售,形成其销售的主力战场,而对于三四级市场反而推出一款200毫升零售价为9.9元的产品,以此设立市场进入标杆,宛如一把剃头刀放在三四级市场,该区域内的其他品牌如想销售,则9.9即为价格标杆,要想在三四级市场形成超过保洁这款洗发水销量的产品,要不就比这价格更低,要不其品牌的影响力就要超过保洁。

这两种结果都是要命的。价格越低,渠道各种费用一定的前提下,厂商获利越少;影响力要超过保洁,当前情况下,短时期内打广告是不二的选择,但是国内的大多数二三线品牌又有几家打广告能超过保洁的?

这种情况的不断延续也就造成了保洁这行业领头羊的领先优势,越来越强,从其市场份额超过50%的状况看,隐隐有市场垄断的趋势。而其他堆积于三四级市场的品牌只能举步维艰,如履薄冰,年年奋斗,年年叹息。

3、大连锁终端的争夺战愈演愈烈,进大连锁终端找死,不进大连锁终端等死。

大连锁终端乃是渠道的一种表现形式,侧重于一二级市场,也存在于部分发达区域的三四级市场。

对于一线品牌来说这里是他们的主场,具有品牌和在位优势,费用相对较低。而对于大多数二三线品牌来说,如进了终端,高额的进场费和各种“苛捐杂税”使得终端只有销量,而无利润,成为名副其实的鸡肋。

反过来说,如果不进终端,而仅仅沉浮于三四级市场,依靠流通来销售,代理商的佣金和各种市场管理费用叠加上之后,也是获利不高,甚至有时候还不如终端表现。至少终端还能带来销量,拉动企业货物运转,即使这样做不是很挣钱。

进则壁垒重重,危机四伏;退则举步维艰,无利可图。大连锁终端对日化厂商来说是一说不出的痛!

4、以中国广大乡镇为代表的三四级市场地域广阔,人口众多,农村消费市场潜力巨大,但是基于价格的竞争却异常激烈。

中国市场是一典型的二元化结构消费市场模式。以一二级市场为一极,其特点是消费群体相对集中且消费力旺盛;以三四级市场为另外一极,其特点是消费群体众多,但分布广阔且消费力较低,这种消费结构模式带来两个结果。

第一, 以保洁等日化企业为首的一线品牌因其主要消费群体在一二级市场,如果想渠道延伸下沉,势必和现有的销售模式有所不同,增加销售成本。从其牺牲飘柔以9.9的价格在三四级市场抛售的营销策略看也印证了这个判断,保洁有心而无力进行渠道向三四级市场渗透。

第二, 广大二三线品牌在一二级市场遭到一线品牌的强大火力阻击,不得不退守三四级市场,间接在三四级市场形成群雄混杂,势成水火的激烈的红海拼杀局面。

这种格局的状态使得整个日化销售通路在三级市场形成一条鸿沟,楚河汉界非常明晰。一线品牌无力下沉,二三线品牌则是超竞争状态下的价格战。

5、在三四级市场,大多数二三线品牌采用的仍然是跑马圈地,粗放式的“一脚踹”的经营模式,区域有效覆盖难以保证,分销商无心也无力做零售网点的工作,零售网点动销并不通畅。

在当前的日化渠道操作模式中不外乎两种,一种是省代模式,即以省为单位,找到一家代理,利用其现有网络形成快速铺货;另外一种是地代模式,即取消省代,以地区或县城为单位直接发展成一级代理商,成为区域代理,完成对区域的铺货和销售。

这两种模式往往销售规模越大的,划分的区域越小,如立白或雕牌往往都采用的是地代模式,而销售规模较小的产品往往采用的是省代模式,如拉芳和名臣等产品。这两种模式没有优劣之分,所面临的只是一个企业发展阶段性选择问题。所需要说明的是,正是因为省代模式的粗放式管理和渠道无力下沉,不能有效地覆盖中国广大的乡镇网点才造成了地代模式的诞生。这说明中国日化市场的确很大,也说明随着企业市场的成熟由省代向地代模式转化是一种趋势。

6、渠道经销商往往都拥有不止一个品牌的产品,几个人,几辆车,早出晚归,仅仅停留在分销铺货这一环节,而对于产品的其他事情无心无力过问。

笔者在咨询的过程中曾拜访过不少日化经销商,这些经销商的确很辛苦,早晨6点左右就要起床配货发车,一直到晚上八九点才能收拾入仓,整天忙的团团转,根本没时间去关心某一个品牌的其他问题,他们所起到的作用仅仅是把货物铺到乡镇零售网点中去,至于该产品是否动销的问题是关注不了的,大不了办理退货手续,然后跟厂商博弈。这种情况的存在导致现有渠道经销商拼命压缩成本,拼命挤占零售网点资源,笔者曾统计过,一辆车每条路线每周约跑一至二趟,如此大密集的铺货导致其代理的所有品牌全部堆积于同一家超市,哪个卖的好,哪个卖的不好根本无法统计,只能是那家厂商业务员跟车下去了,该经销商今天就重点关注那个品牌的产品销售状况。

整体来说,经销商的这种运营模式使得产品厂商对于乡镇零售网点基本是处于失控状态。

7、从经销商老板到其业务员和促销员,以至于乡镇网络的零售店老板,他们因信息的不对称性导致对于产品的理解仅仅停留在表面上,也无产品品牌忠诚度的概念。

日化行业渠道的这个特点是很鲜明的,能做到例外的仅仅不过一些强势品牌的代理商,如保洁和雕牌、立白等企业,他们采用的唯一代理模式,即仅做一家的产品,而其他产品品牌因为其品牌影响力和市场占有率远没有达到这些企业的销售规模,不能为经销商带来足以吸引的利润回报,所以不得不东拼西凑,丰富产品线以最终获利。独代的经销商是有品牌忠诚度的,而普代的品牌忠诚度则低的多,这就好比过去娶亲,如果娘家财大气粗则男方一般仅讨一房,不敢讨二房。如果不强势,则三房四妾都是可能的,娘家也只能一声叹息而已。这当中的原因无非是因为日化厂家势力不够强。

有人说,日化行业是一很难再有大作为的行业,因为比较优势已经形成。笔者对此深不以为然,让回忆的历史倒退八年,那时候的雕牌和立白尚不足以在洗涤行业称雄,根本无法与碧浪和汰渍抗争,那时保洁在该领域就是一不可战胜的神话!然而今天再看看日化洗涤市场,这一领域已经攻守移势,别的不说,至少在中国的三四级洗涤市场已经很少听到保洁的声音了。所以,从这角度看日化洗涤行业的雕牌和立白是值得尊敬的企业!

三、日化行业渠道六大核心关键点----“给我一个支点,我将撬动地球!”

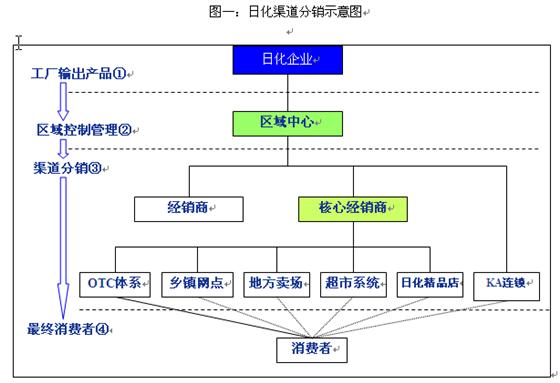

日化行业的渠道和其他行业的渠道模式基本原理都是雷同的,都是由厂家发货给代理商,代理商又把货物分销给其小区域经销商,小区域经销商又把货物最终分销到末端零售网点,最终由末端零售网点把产品销售给顾客。其配送和物流示意图如下图一所示:

从上图可以看出,虽然日化企业各种类型的都存在,但基本在这一示意图中能找到自己的影子,所不同的是不同的企业采取的方式是不一样的。这附图言简意赅,笔者将不再做过多的解释。仅仅按照商品流的去向,把渠道划分为四个环节,分别为,工厂输出产品环节、区域控制管理环节、渠道分销环节、最终消费者环节。对于消费者环节和工厂的环节笔者将在另外一篇《深度营销在日化行业的应用--品牌篇》中重点阐述。

从上图明显可以看出,随着商品流的向下延伸,资金流也开始向上回馈,整个体系形成清晰的框架体系,各体系间因利益而结合在一起,形成渠道共生价值链。为了能更清楚地说明渠道的特性并揭示其本质,笔者以人为渠道的根本,从将渠道的利益相关群体提炼出来,归纳总结为六大核心关键点。

第一, 即为工厂业务员,包含各区域的市场管理者。

这部分人员属于整个价值链条中的第一级驱动力,代表日化厂商在所辖区域内完成既定销售目标的实现和利益的分享。其功能和角色的特点也是旗帜鲜明的,如下所示:

n 他们是日化企业局部市场策划者,也是布局者;

n 是局部市场的管理者;

n 他们代表企业形象,在顾客的心目中这些人就是企业的化身;

n 在日化行业相对缺乏市场运作思路和操作技巧,大多数人都是临阵磨枪;

n 企业大多侧重其业务考核,忽视能力的提升;

n 其工作结果直接决定了当地市场的销量状况和品牌影响力;

n 他们工作变动较频繁,流动性较强;

这些特点使得渠道人员效率的管理成为降低费用,提高市场业绩的至关重要的法门,优秀的企业能做到“一表管控”,如臂使指。差一点的企业则空耗费大量的金钱而人员效率低下,间接导致了市场销量的不振,人均投入费用产出比很低,间接放大了和竞争对手之间的差距。

第二, 即为代理经销商老板。

这部分人员往往是市场的决策者和参与者,他们对于流通市场从某种程度上来说支持谁,谁将异军突起,成为区域之王,反之亦然。尤其是大的经销商,这种影响力也将被无限放大。

1) 其优势无可比拟,尤其在中国日化这广阔的市场。

n 他们都具有地缘为背景,占有地利的在位优势:

n 大都拥有自己的网络,具有区域市场短时间内实现产品推广的优势:

n 大都拥有丰富的行业经营经验,存在的大都是拼杀后“剩”下来的,而剩下来的往往都是能征惯战之辈:

n 在当地都具有广而深的客情关系,几千块钱解决不了的问题,几杯酒可能就解决了:

n 拥有队伍和下级网络,对市场敏感,可将市场综合信息及时予以反馈:

n 大都拥有基于组合配送与仓储功能的快速物流的能力:

n 短时间内筹集资金,囤积物品,降低厂家现金流短缺的问题:

2) 正如任何硬币都有其两面性一样,经销商在具有其无可比拟优势的同时,也具有很大的不足。

n 经营理念落后,大部分经销商几乎都不懂什么管理,大都凭本能在管控;

n 运营管理不力,没有费用和投入产出概念,有的甚至连库存都搞不清;

n 相关专业人才匮乏,尤其是销售人员,好点的都被压迫地跳槽了,差点的都当“骡子”在使唤,没有人才培养计划和概念;

n 市场推广能力差,几乎没有市场推广的概念和措施;

n 缺乏渠道管理和区域市场维护的意识,产品卖不出去是厂家的事,与己无关;

n 服务功能有待发育,很少有服务的意识,大都采用换货的方式,和下级零售商之间的关系仅停留在交易层面上;

第三, 经销商的业务员。

这是一个被厂家所忽视的群体,而最令人诧异的是,正是这批人将厂家的产品每天每车地铺到广阔的乡镇网络,接触到千家万店的零售商老板,完成第二次分销过程。

说他们被忽视是因为工厂认为这是经销商的队伍,与己无关。而经销商则认为这批人招来就是为其出力干活的。两相比较之下,这批业务员既找不到组织,也无法从心理上得到安慰,没有归属感。看似整天忙碌,实则“做一天和尚撞一天钟”。但他们却是这价值链条中最终要的一个环节。其作用决不仅仅是完成铺货这一个动作,还要同老板打交道,完成产品的宣讲和售卖技巧,不要指望乡镇老板去看你的产品说明书,乡镇老板对产品的认知仅仅停留在经销商业务员告诉他的那点点可怜的产品知识!除了沟通交流外,还要完成广告宣传画的张贴、促销品的发放、产品位置的摆放和调整以及补货等等至关重要的环节。

有的时候,产品的好坏不在于广告和质量,而仅在于经销商业务员那张嘴。他们是市场信息的传播者和反馈者,好与坏,优和劣,在于他们的观点。其重要性不言而喻,而其特点又极其鲜明。

n 他们业务能力普遍不高,大都被经销商当成了“长工”在使用;

n 他们得到厂家培训学习的机会和环境基本没有,属于被忽视的群体;

n 他们机械式的体力活工作较多,工作压力很大,即为希望而活也为糊口;

n 他们心理普遍存在危机感和焦虑心结,不知道未来在那里;

n 他们大都年轻,极度渴望进步和成长,不愿意被当成“工具”来使用;

任何人都有尊严和渴望成长,而对于他们,对于厂家而言属于不可靠且随时两面三刀的地方武装人员,属于不可信的群体,对其忽视是必然的。然而这个群体的真正价值和他们所能焕发出来的真正能量倘若有厂家能意识到,那么结果将不言而喻。

第四, 经销商的促销员。

这也是一个被忽视的群体,在广阔的三四级大流通市场,区域经销商不仅仅有负责乡镇网络客户的货物和现金交易,还活跃着一大批当地卖场或当地较大连锁超市内的导购人员,这批人大都为女性群体。他们的特点也是极其鲜明的,

n 重点工作于卖场类终端场所,接触的都是直接消费者;

n 其业务能力高低决定于终端拦截的效果好坏;

n 是日化企业品牌“口碑传播”的最直接传播者;

n 往往兼管多个品牌,品牌忠诚度受利益引导或经销商老板的高压政策;

n 所处竞争环境极其激烈,针尖对麦芒,寸土必争;

n 女性较多,属于极其感性的群体;

他们的存在虽非日化企业的直属人员,但其作用不亚于经销商业务员,有时候甚至超过经销商业务员。因为,一个二三线日化品牌在当地区域的品牌影响力最终决定于当地最大卖场的销量,而这些亮点的支撑都是由这批“娘子军”们来完成的。笔者曾对比过日化行业渠道和家电行业渠道,现在家电行业渠道对于大KA或地方强势卖场的导购大都直接控制,人虽然是经销商管理的,但是工资却是由工厂发放。而日化一线品牌也有做到这个程度的,但大多数二三线品牌却很少去掌控这个群体,原因无他,利益使然。

笔者在反思的是,日化企业要想在激烈的三四级市场竞争中脱颖而出是依靠广告强势拉动还是依靠人的因素来打透这个市场呢?这两种方式到底那种具有切实可行的执行效果呢?对比与行业间的差异,笔者比较倾向于后者,尤其是尚处于草创时期的二三线弱势品牌更是如此。

第五, 零售店的老板

一级代理商和二级批发商是利益驱动的,是靠销量规模来生存的。这渠道价值链条越向上,越接近于厂家,代理经销商对于厂家的配合度越高,而越往下,越靠近消费者这一端,厂家越感觉力不从心,这当中究竟原因何在?

除了上述分析的几个价值链条核心点外,还有号称是渠道价值链条“最后一公里”的零售店老板这个环节。一批代理商也好,二批经销商也罢,虽然不同的厂家选择不同的客户,但这些批发分销环节最终无一例外地都要将货物流通到渠道价值链条的最末端---零售店。

有些日化企业已经能做到把最末端零售网点统计在册并加强管理,但对于大多数二三线日化品牌的经营是相当粗放的,别说零售网点的统计,即便是二级经销商库存的统计也是力不从心。这些恰好是渠道价值链条的软肋,也是之所以渠道欲振无力的证明。

扩大一个区域的销售额无非两种模式,一种是网点的数量多少,其次是单点的产量,尤其是核心零售网点的产量。而一个零售店卖的好坏最直接的相关者就是店老板本人,其特征也是极其鲜明的。

n 他们都是普遍性的“坐商”心态,一间小店,一坐几十年;

n 经营模式的惊人雷同,缺少创新性,而厂家和经销商的“绥靖政策”又使得这些零售店老板的经营更是千篇一律;

n 他们易受厂家利益导向,年年被“忽悠”,月月在后悔,天天在骂娘;

n 店老板个人对产品的关注度或推荐度将决定该产品在该店的直接销量;

n 对于厂家的物料投放是极度欢迎的,多多益善;

n 经常上当被骗,阅人无数,很是小心谨慎,对厂家和经销商的业务员持不信任态度;

n 经营能力完全依靠天赋,极少有能参加培训的机会;

这些店老板属于整个价值链中最末的一个环节,其个人好恶和对品牌的倾向性将决定该产品的单店销量。笔者曾在市场调查中仔细观察过,在一个典型的中国乡镇中,每一家零售店的地理位置是自然分布的,每一家店都自然形成一个以该店为核心的“商圈”,在该商圈内消费者在价格相同的情况下,往往都是就近购买。那么这个小“商圈”从本质来说和肯德基与麦当劳的“商圈”概念没有差异,不同的仅仅是规模的大小而已。然而,可悲的是绝大多数店老板都没有意识到这种商业形态的本质。

笔者曾试想过,如果在中国有一家日化企业能把中国广大三四级市场的绝大多数零售店纳入电子管理信息系统中,这当中的收益究竟有多大?

第六, 零售店内的促销员

这部分群体又是一个被厂家忽视的群体。零售店内的促销员,顾名思义,这和先前大KA,地方强势卖场的促销员不同,前者往往分布于县市级城市,而这群人则大都分布于中国的广大乡镇,为店老板自己雇佣的员工且也是以女性为主的一个庞大群体。当然这群人的特点和前者有很多雷同的地方,再次不再赘述。笔者在此补充的是二者间的差异,她们大都生活在乡镇或农村,思想简单朴实,一心只是做好本职工作。她们负责的往往并不是一个产品而更多的是一大片区域,凡是店内销售的产品几乎都负责销售。因此她们更具有不确定性和难以掌控的特点。但,并不是说这个群体不重要的,相反她们也相当的重要。

n 是零售店内的所有产品主要推销者;

n 受零售店老板思路影响很大,没有自主决定权,属被动销售;

n 对产品陈列位置具有的决定权,当店老板不在的时候;

n 掌握其他厂商产品的备用资源,灵活促销;

n 业务员与其之间的关系将决定该产品的销售状况和受欢迎程度;

这个群体的这些特点决定了她们虽然处于被动的地位,但对于那些店老板不亲自售卖产品的店,她们就具有对产品好坏评价的发言权,她们就是厂家产品的代言人,她们就是厂家产品品牌的传播者,其爆发出来的能量自然不容小觑。

笔者没有分析渠道的结构,而是从渠道的人这一本质入手分析,期望把渠道价值链条重新梳理和重组,使每一个关键环节点都清楚地展现出来,以利于厂家对于渠道的操控。有的时候渠道的力量不在于强压或政策,也不在于厂家在央视打多少广告。因为对于广大的中国农村市场来说,其地域的广阔和信息的相对不对称造成了买方和卖方之间的不对称,这一区域的消费者对于品牌的敏感度并不高,在价格差不多的前提下更为关注的是该产品在当地的口碑效应,而这效应的产生就源自于笔者分析的渠道六大关键点。

这些分析虽然有些繁琐,但笔者想起了六十年多年前毛主席关于《社会各阶层分析》的文章本意。笔者的本意不在于防止这些关键点不跟自己合作,而是在于通过这些分析,找到渠道价值链条的关键环节点,争取一切可以争取到的力量,以期从中找到巧妙的支点,撬动日化行业渠道这一杠杆,以实现“用最少的投入产生最大的产出”这一理性的企业经营战略企图。

四、日化行业区域管理平台建设----“渠道下沉,经营人心”

渠道的本质无非就是货物的快速通达,而要想实现货物的快速流转就要提高渠道的效率。针对日化行业先前的做法,大都是采用是压仓模式,即通过厂家对代理商压仓,由代理商再次向经销商压仓实现第一次分销。再由二级经销商向零售商压仓,实现第二次分销过程。倘若仅仅是通过渠道政策控制,强调利益导向的话,则在各厂家千篇一律的战术打法熏陶下,代理商或经销商条件反射性的持观望态度,和厂家展开博弈,增加渠道管理的成本。如果长此以往,就成为渠道惯性,那么博弈的结果就是哪个厂家出政策大就主推那个厂家的产品。厂家痛苦,经销商也因没有重点而烦恼。于是厂家允诺经销商打广告、配赠品、上导购等等,花样翻新层出不穷,甚至搞起了政策的大比拼,如笔者曾经过如甲企业允诺倘若完成销量则到国内旅游,而乙企业则提出若完成同等销量到国外旅游,可丙企业甚至说除了组织经销商或客户旅游外,还有超值汽车赠送,种种手段和操作手法令郎满目,目不暇接,螳螂捕蝉黄雀在后,一个赛过一个。

造成这种现象的结果不是经销商的错,也不是厂家的错。因为跟随是死,不跟随死的更惨,笔者认为这种现象是整个日化渠道操作模式的落后有关。其落后就在于把渠道政策当成了屡试不爽的灵丹妙药,吃的多了,渠道自然就具有了免疫力。尤其是当所有日化厂家都以此为渠道操作的根本时,渠道经营模式的雷同必然造就了在三四级市场激烈竞争的存在,因为这种模式其本质就是“零和博弈”的典型结果。

笔者常常自问,日化渠道对于“深度分销”的概念和理解已经是众所周知了,但是对于这条业界人士已然熟视无睹的渠道价值链条到底了解了多少?笔者前文已经分析了渠道的诸般特征和要害核心点,提出了“找到渠道支点,撬动渠道价值链条”的观点。那么这个支点到底在哪里?下面笔者将“深度营销”的概念引入日化渠道,希望借此机会能对业界人士有所启发。

1、深度营销的基本模式:

日化行业所谓的“深度分销”不过是厂家借助渠道经销商把货物送达末端零售商的店内,仅仅完成了整个渠道价值链的物流配送功能而已。大部分日化企业都停留在这个层面上,不再继续深入,而是转而通过广告的拉动,企图寄希望广告来刺激消费者的购买欲望,形成实际的购买行为,完成渠道的末端拉动,解决渠道动销的问题。笔者在前文已经详细分析了这种模式的缺陷和不可行性,笔者在这里再次强调的是,不是打广告不好,而是一二级消费群体和三四级消费群体所在的区域与其固有消费习惯和消费心理是有很大差异的。如果广告天天打,月月打,年年打,比如像保洁、欧莱雅、雕牌等领头企业那般,效果是肯定有的,但是针对当前中国日化行业内的企业有几家具有那个实力?关键一点还是资源的投放问题。

如果不能打量的投放广告资源,则仍要回到渠道的主要核心点的操作上来,这个核心点就是渠道的核心经销商。

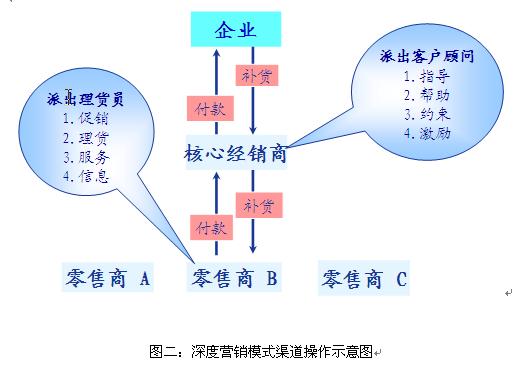

从上图可以看出,由于经销商的先天优势和潜在的不足,因此厂家需为核心经销商派出客户顾问。指导其经营和管理,提高企业运营的效率;帮助其业务员完成由先前的打猎能手向市场管理者的转变;约束经销商的行为,遵守公司渠道约定;激励经销商的攻城略地,在完成任务的同时实现市场的占有和利润的提升。打造一个以核心经销商为中心的区域管理平台,在此平台基础上完成经销商对区域的规划、管理、市场活动的策划、零售商的管理等厂家要做的工作。完成厂家与核心经销之间最本质的物流和资金流的转换。

核心经销商的职能发育出来后,该区域管理平台也即成型,再以此为支撑,向下级零售尚派出理货员,完成区域内促销活动的规划与执行、所辖区域的物品陈列与摆放、查货与补货、解决零售商的市场遇到的问题提供良好的服务支持、强化零售商在当地的竞争优势、同时搜集区域内的市场信息,关注竞品的销售与走势等工作。从而完成核心经销商与零售商间的资金流和物流的转换。

深度营销模式的核心点在于找到自己的核心经销商,以此为根基和核心经销商达成利益共享、风险共担的约定。厂家需要解决的是该核心经销商经营能力的发育问题,只要核心经销商能力提升了,则借助其力量实现在该区域内的市场管控。

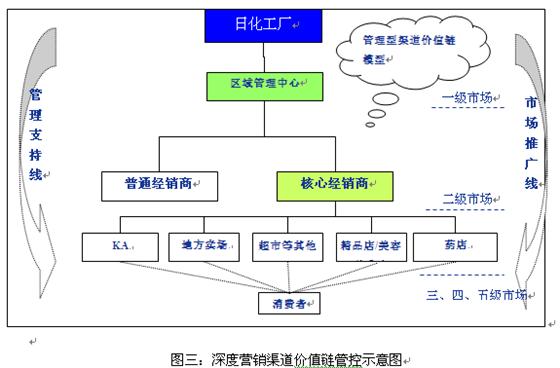

2、日化渠道操作的“深度营销”营销战略模型

找到了核心经销商,下一步是怎么做的问题。很多企业在导入“深度营销”流程的时候容易犯一致命的错误,就是因为要分销,所有销售队伍急速膨胀,瞬间庞大,导致销售费用剧增。这不是深度营销的错,而是这种模式导入者根本不明白这深度营销究为何意。简单地理解就是说“深度营销不是铺货!”

(请参见示意图三:深度营销渠道价值链管控示意图)

前文已经提及,企业有大小之分,但渠道的结构却都几乎是一样的,凡是要操作日化的渠道均难逃前文分析到的那六大核心关键点。深度营销强调的是依托核心经销商在当地建立区域管理平台,并以此为根基向渠道下端下沉,靠近渠道末端,接近消费者。简单说法就是“渠道管理中心下沉,贴近市场”。

在日化行业渠道这个价值链条中,各条通路宛如水渠的通道,货物如水。工厂即为水渠的源头,开多大的水闸,放多少水,如何放水等均属于渠道政策的灵活把握与应用的问题。招代理、开发二级客户体系属于构建渠道搭建水渠的阶段,制定渠道政策属于渠道管控阶段,通过广告或促销拉动属于对于渠道推拉结合的阶段,不论怎样,本文设定一尚未开发的空白市场,对于日化行业的深度营销模式的导入分为如下十一个步骤执行:

1. 开发客户,建立渠道网络体系架构;

2. 选定核心经销商,完成区域管理平台的搭建;

3. 分析市场,制定局部区域市场操作方案;

4. 培育该经销商的业务骨干(含区域业务员、老板、促销员);

5. 选定一区域先铺货分销,完成区域市场的既定战略布局;

6. 选定局部区域核心零售店,资源重点投放,打造小区域内的样板店;

7. 核心零售店的区域促销拉动,加快末端动销速度;

8. 由核心经销商业务员逐渐接管该市场,完成经销商业务员转变成理货员,实现核心经销商对区域市场的管控;

9. 厂家人员变为市场管理者和客户顾问,厂家加强业务员和经销商的管控;

10. 厂家业务员协同核心经销商操盘局域市场;

11. 选择性地投放区域性广告,打击竞争对手,加快区域市场的蚕食过程,提升品牌影响力。

任何理论不能落地都是没有价值的,深度营销也不例外,在笔者导入的过程中最难的就在于两个环节,一个是导入人的能力问题,导入者如果仍然是先前机械搬运工式的业务员肯定是不行的,需要有一定的理论基础和技战术要求;其次就是经销商选择的问题,并不是所有的经销商都适合作为核心经销商的,也并不是所有的核心经销商都能成功导入深度营销模式的。笔者在反思,这当中的差异就实质就是配合态度的问题。如果该核心经销商配合的话,则事半功倍,反之则事倍功半。这需要导入者审时度势,因势利导。

这些并不是说这模式没有可复制性,笔者只是在此强调“天下只有不可为之人,而无不可为之事”。寒冬既然已经来临,与其如寒号鸟般无动于衷,何不未雨绸缪,一点点先把市场的基础(窝)做起来再说?

日化行业有句话说的好,“所谓的胜者都是经过淘汰后‘剩‘下来的人”!