文/庄一召

《国家需要论纲——从国际关系学的视角》第一章

第二节 原目的性国家需要

有一种可以称之为原需要的需要。对于生物来说,原需要是与生俱来的需要,它与生命具有共时性。如果将需要主体从生物扩大到一切存在物,则原需要就是因且只因存在物的存在而形成的需要。原需要之所以称为原需要,还因为它是其他需要的因——直接的或间接的,相应地,其他所有需要都是它的果——直接的或间接的,而不可能是它的因。最基本、最普遍的原需要是存在需要。

就国家这种特殊的存在物而言,它的原需要又可称为原目的性需要。[1] 意即这类需要可以明朗化为国家的本原目的,或者说是初始目的。对于任何特定的国家来说,这类目的都只是目的,而绝不是手段。[2] 事实上,这类需要所指向的乃是一些最基本的价值。

原目的性国家需要可以划分为内源性需要和外源性需要两类。

内源性国家需要的产生只与国家自身的存在有直接因果关系,所以,也许把它叫做自源性国家需要更恰当些。内源性国家需要包括生存需要和发展需要两种。

生存需要就是“活着”的需要。这种需要得到满足,国家就“活着”(生存着),否则,国家就“死掉”(不再生存)。问题是,该如何确定国家存与亡、生与死的界限呢?国际法一般认定国家具备四个最基本的要素,即:定居的人民、确定的领土以及政府和主权。[3] 其中人民是构成国家的第一要素。特定的国家首先是特定的人民的结合体。因此,国家生存需要首先是指它的人民免于无辜死亡的需要,具体说来,就是免于饿死、冻死、病死和被屠杀等等诸如此类的需要。领土是构成国家的第二个要素。特定的国家总是和特定的领土分不开的。很难想象有一个到处流浪的国家。因此,国家的生存需要其次是指它的领土免于被剥夺的需要。政府是构成国家的第三个要素。事实上,如果我们把国家视为一种政治存在物,那么政府就是这一政治存在物的标志之一。有国家就有政府,有政府就有国家,反之,则反是。因此,国家生存需要必然包括使其政府免于消灭的需要。主权是构成国家的第四个要素。特定的国家总是主权国家。按照国际法对主权的通行解释,主权是指国家享有的对内最高权和对外独立权。只具有上述三个要素而没有主权的实体充其量只是国家的一个行政区,如中国的省、美国的州、英国的郡,等等,而绝不是一个国家。从这一层意义上看,主权当属国家的本质特征。因此,国家生存需要也必然包括使其主权免于丧失的需要。

至此,可以得出特定国家存与亡的绝对界限,那就是:第一,人民灭绝;第二,领土尽丧;第三,政府永久消灭;第四,主权完全丧失。此四者之间是或者关系,特定国家只要遭遇其中任一种情况,它就不再存在,或者说,它的生存需要就没有得到满足。[4]

可是,问题并未真正解决,因为在“存-亡”坐标轴上,国家存亡的界线并非正好穿过“绝、尽、永久、完全”之类的坐标点。试想,如果一个国家的人民虽然并未灭绝,但只剩下一个人了;或者,它的土地虽然并未尽丧,但只剩下一亩地了,它还能不能算是一个国家呢?它是从什么时候不再成其为一个国家的呢?很显然,绝不是在这最后一个人死去之后,也绝不是在这最后一亩地失去之后,而是在此之前。那么,是在此之前的什么时候呢?如果继续拘泥于探讨一个国家到底失去多少人民或土地就算灭亡了,那就误入歧途了。在人民和土地这两个要素仍然存在(即使不完整)的情况下,国家存与亡由政府和主权两个要素决定,特别是由后者决定。但政府缺失多久,或主权弱化到什么程度,国家才算灭亡了呢?这仍然是一个不好回答的问题。但是我们可以得出一个结论:对人民生存、政府存续、领土和主权完整的威胁就是对国家生存需要的威胁,就是对国家生存的威胁。关注人民生存、政府存续以及领土和主权完整,就是关注国家生存需要,就是关注国家生存。

发展需要实际上就是更好地活着的需要。国家发展需要是对国家生存需要从量上进行的扩展和从质上进行的提升。[5] 如果遵循莫顿·卡普兰关于国家需要问题的思路,国家发展需要应该是指不断完善国家结构的需要。

发展具有两层含义,首先,它是指一个过程,是一个由落后不断趋向进步、由低级不断趋向高级、由不完善不断趋向完善的过程。其次,它是指一种贯注在这一过程中的价值取向,如果要给这一价值取向起一个名字的话,除了“发展”以外,还真找不到更好的词汇。正是因为其中凝聚的这种价值取向,作为过程的发展才得以和一般的运动、变化区别开来。

国家发展需要是多领域的,主要包括经济、社会、政治、文化、科技和军事等领域的发展需要,它是一种综合发展需要。

外源性国家需要[6]是从国家与环境[7]的关系中产生的需要。它包括安全需要、平等需要、自由需要和承义需要四种。根据前文对原需要的说明,把外源性国家需要归为原目的性国家需要似乎是欠妥的,不过考虑到任何存在都是一定环境中的存在,任何存在都不可能脱离环境而自存,从实际而非分析的层面讲,存在与环境中的存在是全等的。因此,外源性国家需要是原目的性国家需要无疑,至少可以算作扩展的原目的性国家需要。

安全需要可以表述为客观上免于威胁、主观上免于恐惧的需要。[8] 能够对国家安全构成威胁的因素既可能来自国家内部,也可能来自国家外部,本文将只关注来自国家外部的威胁。在历史和现实中,来自国家外部的威胁大致可以分为如下几类:一、政治威胁。主要包括殖民主义、霸权主义、国际恐怖主义、军备竞赛、核战争和生化战争的危险、难民问题和移民问题等等。二、经济威胁。主要包括国际金融危机、国际能源危机、贸易保护主义和贸易战等等。三、自然环境威胁。主要包括全球气候变暖、环境污染、臭氧层被破坏等等。四、其他威胁。主要包括艾滋病、跨国犯罪以及种植、加工、贩卖和吸食毒品等等。在国家生活的每一个领域都存在安全问题,因此国家的安全需要可以分解为经济安全需要、社会安全需要、政治安全需要、文化安全需要、科技安全需要和军事安全需要等等。

平等需要[9]可以表述为不受歧视的需要,实际上就是特定国家追求与别的国家,尤其是大国、强国享有同等地位的倾向性。这里有几点应稍作说明。第一,平等需要的平等主要指地位平等,而这种地位平等是极不完全的,至少从目前看来,它所能实现的充其量也就是在国际舞台上享有平等的发言权和表决权——况且还不是在所有领域;第二,平等需要通常表现为一种向上看齐,而不是向下看齐的倾向性。所以我们经常听说发展中国家积极为建立平等、公正的国际新秩序而努力云云,却从未听说发达国家在做同样的事情。利比亚可能会为争取实现与美国在一定程度上的平等而不懈斗争,但反过来,美国会为争取实现“和利比亚的平等”而奋斗吗?第三,平等需要内在地包含着对尊重和影响力的需要。国家对平等地位的追求,必然包含着对赢得尊重以及扩大影响力的向往。[10]

自由需要就是摆脱束缚的需要。对于尚未建立独立国家的被压迫民族来说,争取解放和独立,即摆脱别的国际行为主体的奴役或控制,就是它们的自由需要。而对于已经实现独立的主权国家来说,自由需要则主要是指摆脱国际社会的规章、制度的约束的需要,亦即争取更大的行动自主性的需要。在一定意义上可以认为,国家的自由需要内在地包含着对地位优越性的追求。

承义需要就是承担义务的需要。自由需要的满足是国家个性张扬的极致,而承义需要是对自由需要的一种反叛,正可谓物极必反,这是符合辩证发展规律的。承义需要从产生之初就和自由需要处于一种持续的对立状态。在这种持续的对立中,承义需要不仅没有被削弱和消灭,相反,它得到了强化。或许有人会觉得不可思议,问:真地有这样一种需要吗?回答是肯定的。国家总是与一定的环境(内含其他国际行为主体)结合成特殊的命运共同体,命运的关联与一致,使得共同体中的任何国家都不能仅仅关注自己的需要。[11] 它们都深知,一荣俱荣,一损俱损,正如一句广告语所说的,“大家好,才是真的好”——这是各国在多少个世代中积累起来的经验,最终内化和潜化为国家的基本需要,并在国家与国家之间反复的和多层次的博弈中获得巩固。随着国际相互依存的日益加深,随着人类命运共同体的最终形成,承义需要的地位和作用也必将逐渐提升和加强。

内源性需要和外源性需要并非并列关系,它们是描述国家需要的两个维度,在国家需要的每一个部分、乃至每一个点上,都彼此交叉,混溶为一。也就是说,内源性需要系列中每一个具体的需要都同时是外源性需要系列中一个具体的需要,反之亦然。这与地球上的经纬线很相似,纬线上的任何一个点,都同时是经线上的一个点;经线上的任何一个点,也都同时是纬线上的一个点。如此,我们便可以用这样一系列概念来描述国家需要:安全生存需要(或生存安全需要)、安全发展需要(或发展安全需要)、平等生存需要(或生存平等需要)、平等发展需要(或发展平等需要)、自由生存需要(或生存自由需要)、自由发展需要(或发展自由需要)、承义生存需要(或生存承义需要)、承义发展需要(或发展承义需要)。这样所描述的国家需要,是一个具有严格的内在逻辑性和连续性的需要体系。纬度有低纬度和高纬度之分,原目的性国家需要,即内源性国家需要和外源性国家需要也有低级需要和高级需要之别。这便涉及到了原目的性国家需要的层次问题。[12]

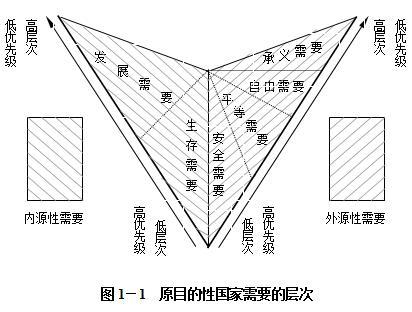

关于原目的性国家需要的层次,我特意设计了下面的图示(图1-1)来加以说明。在该图示中——

将内源性国家需要和外源性国家需要并列紧挨着排放,意在反映二者同属国家基本需要并且密不可分的事实。

让代表各种需要的图块相接于一点,意在反映各种基本的国家需要两两关联、互相限定的特点。

上下看,排在最下面的是最基本的国家需要。左右看,排在最里层的是所有国家需要中的核心。内源性需要中的生存需要和外源性需要中的安全需要是最基本的国家需要,同时也是所有国家需要中的核心。

左右两侧从上到下的排列反映了各个基本需要的层次高低。总的说来,排在下面的比排在上面的层次低,排在最下面的是最低层次的需要。低层次需要是高层次需要的基础。最低层次的需要也就是最基本的需要,它是位于其上层的所有需要的基础。

就内源性国家需要而言,生存需要是低级需要,发展需要是高级需要。

就外源性国家需要而言,安全需要是最低级的需要,然后从平等需要到自由需要,再从自由需要到承义需要,一个比一个高级,承义需要是最高级的需要。

左右两侧从下到上的排列也反映了国家在追求需要满足时各个基本需要所享有的优先次序。排在下面的低级需要是更为基本的需要。在追求满足的过程中,低级需要优先于高级需要,越是低级的需要越是享有优先权。也就是说,国家总是首先追求最低级,也就是最基本的需要的满足。只有最低级、也就是最基本的需要满足了,才会追求高一级的需要的满足。依此类推。

就内源性国家需要而言,生存是国家首要的追求。只有生存无虞,才会进一步去追求发展。如果连生存都得不到保障,发展就根本是侈谈。

就外源性国家需要而言,安全是国家首要的追求,只有当安全大体上有保障了,国家才会去追求高一级的平等需要的满足,即追求在国际社会中的平等地位。当这一需要也得到满足了,国家就会进一步去追求更高级别的自由需要的满足,谋求更大的行动自主性,从而实现对平等的超越。当特定国家享受到别国所没有的高度自由时,承义需要便会变得突出起来。

[1] 其实,人以及由人构成的群体或机构的原需要,均可用原目的性需要以及后文将予以阐述的合目的性需要等概念来描述。

[2] 当然,一国的原目的在别国那里很难被视为同样的东西,它可能被视为手段。

[3] 参看王铁崖主编,《国际法》,法律出版社,北京,1995年版,第65-66页。

[4] 正常情况下,同时具备上述四个要素才构成国际法上的国家。但在某些特殊情况下,其中某个甚至某些要素可能仅维持到极弱的程度,有时可能暂时缺失某要素,但仍不会影响国家的国际人格,也不会影响它继续作为国家而存在。例如,在一国发生内战的情况下,可能会出现一段没有政府的时期,但国家及其国际人格并不会消灭。同上注,第66页。一般说来,国家的四个要素是不能或缺的。如果某个或某些要素缺失了,也应该是短期的、暂时的。不过,现实世界中存在极为特殊的例外情况,如,曾经有消息说,瑙鲁——太平洋上的一个袖珍型岛国——面临着被海水淹没的危险。该国因此在新加坡租了一块地皮,准备在需要的时候举国搬过去。这意味着有可能出现这样一种情况,即一个国家即使永远失去领土要素,也可以继续存在并保持独立的国际人格。

[5] 亚伯拉罕·马斯洛将发展需要界定为存在的价值,并主张用如下一些词汇来描述它:完整、完善、完成、正义、丰富、独特、自我满足,等等。他讲的是人的需要,但对于我们理解国家发展需要应该具有一定的启发意义。马斯洛对于发展需要的论述,集中在他的《通向一种关于存在的心理学》一书中。他将发展需要视为体现人的高级本质的需要。参看弗兰克·戈布尔著,《第三思潮:马斯洛心理学》,吕明,陈红雯译,上海译文出版社,1987年版,第52页。

[6] 同样,外源性国家需要若是改作源于外部关系的国家需要似乎更妥。但笔者出于形式统一的考虑,最终还是选用了内源性(国家)需要和外源性(国家)需要这样的说法。

[7] 对于特定的国家来说,其自身之外的一切均是它的环境因素。本文中的环境主要指国际政治环境。

[9] 在约瑟夫·库库尔卡那里,平等需要有另外一个名字,叫标准需要。另外,他所说的趋同存在目标也有平等需要的意思,但比平等需要的外延更广。参看约瑟夫·库库尔卡著,《国际关系理论问题》,章亚航译,商务印书馆,北京,1988年版,第240,242页。

[10] 国家需要是客观的,但我们在表述这些需要时,却常常不得不借助于一些具有主观色彩的词汇,因而极易造成误解,让人以为国家需要是主观的,至少在相当程度上具有主观性。物质的复杂性和思维的局限性导致了分析世界和事实世界的距离以及前者对后者的歪曲和颠覆,从而也导致前者不时地陷入窘迫之境。了解了这一点,我们就要在研究国家需要的时候,力求客观。

[11] 人是有承义需要的。这在父母和子女的关系中表现得最为明显。可以设想一下,如果剥夺了父母对自己子女的监护职责,父母该会多么焦虑。另外,在夫妻之间、朋友之间、同学之间以及其他一些亲近的人际关系中,我们都可以发现承义需要显露出的痕迹,或清晰,或模糊,但不会没有。人的承义需要可能另有根源,但我们基本上可以推定,一定的人际共同体是产生承义需要的地方。这个共同体不一定是利益驱动的。它可以是血缘共同体,也可以是地缘共同体、业缘共同体或者其他什么共同体。这对于我们研究国家的承义需要是具有启发性的。

[12] 这部分研究受到了亚伯拉罕·马斯洛“需要层次论”的启发。马斯洛把人的基本需要概括为生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重需要以及自我实现的需要等五种。他认为人的这些基本需要是有层次的。(这里的列举顺序即反映了它们从低层次到高层次的自然顺序。)参看弗兰克·戈布尔著,《第三思潮:马斯洛心理学》,吕明,陈红雯译,上海译文出版社,1987年版,第40-45页。