◇文/庄一召◇

《论国家需要——从国际关系学的视角》第三章

第二节 现实领域国家需要的历史变迁

现实领域的各种国家需要以其现实性而成为国家存在和发展的必不可少的动力。这里不需要假设,我们可以肯定地说,现实领域的各种需要都是与国家同时产生的。产生以后,它们便一直处于既互相依赖又互相斗争的关系中,正是在这样的关系中,它们不断否定自己,更新自己,在力量消长、地位升降的变化中,从根本上规定着国家现实生产和生活的总体面貌。

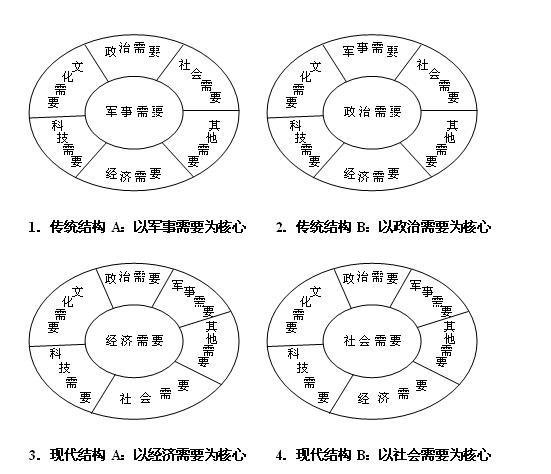

现实领域国家需要的历史变迁情况如图3–3所示:

一、与原目的性国家需要不同,现实领域各种类型的国家需要可能同时都是显需要,并且可能同时有好几个强需要,特别是当国家发展到一定程度时。特别是当代那些处于和平发展阶段的国家,如美国、中国等。应该说,当代世界上的国家大多如此。

二、在每一个历史时期,都有一种需要处于核心位置,该需要决定着国家当时的中心任务。例如,就中国而言,国家当前的核心需要是经济需要[1],这决定了国家当前的中心任务是经济建设。其他需要相对于经济需要来说,是外围需要,是相对次要的需要。在不同的历史时期,国家的核心需要是不同的,这决定了不同历史时期国家的中心任务也是不同的。

三、国家结构及其相应功能的变化决定着现实领域中各种国家需要的地位及其总体结构的变化。

一般而论,在国家产生之初,仅从国家的基本要素之一——人——来看,国家是由三大人群构成的,即奴隶主、奴隶和平民。奴隶主对后二者,尤其是奴隶实施着绝对的统治或者说控制。那时候,国家的需要基本上等同于奴隶主的需要,从主观性国家需要这一层面上看更是如此。毫无疑问,在各个社会形态中,奴隶社会的阶级矛盾是最尖锐的,可以说,奴隶主是坐在火山口上进行着自己的统治。这使得当时的国家在总体上必然具有军事组织性质,否则,统治者便不可能实施长久的统治。统治者有最强烈的军事需要,奴隶制国家有最强烈的军事需要,因为统治者只有凭借国家的军事化、依靠残酷的对内压迫和对外征服[4],才能维护自己的统治。但结果是,压迫得越厉害,矛盾就越趋于激化,而这又反过来促使统治者进一步加强国家的军事组织化建设,如此造成恶性循环,最终如果不是由统治者通过改变统治方式和剥削方式来纾缓矛盾,就一定是由被统治者通过暴力推翻统治者的暴政来解决矛盾,从而结束这一恶性循环。[5]因此,奴隶社会的国家是以军事需要为核心需要的国家,军事建设是它们的中心任务。[6]

从封建社会到资本主义社会(第二次世界大战前),统治者的威权[7]相对削弱,农民、工人以及城市小手工业者、小商人等社会阶级或阶层的地位不断得到提升。尽管统治者的需要仍然极大地制约着国家需要的内容,但像过去奴隶主需要基本上等同于奴隶制国家需要的时代已经一去不复返了。国家需要的折中性质越来越明显。不过,脱胎于奴隶社会未久的封建社会以及继起的资本主义社会(二战前)依然是阶级对立明显的社会。如果把奴隶社会称为威权社会的话,这时的社会便是权威社会,统治者不再单纯地依赖军事或暴力手段维护自己的统治,而是在继续保持军事或暴力手段的基础上,加强了对诸如哲学、法律、政策等手段的综合运用,努力塑造自己的权威形象、确立自己的权威地位。说得直白一点,统治者更加注意玩弄权术来实施自己的统治。同时,国家的军事职能相对削弱,管理职能大大加强。总的说来,这一切变化,都标志着政治需要已经成为国家需要的核心,政治任务成为国家的中心任务。

第二次世界大战之后,出现了大量的民族国家,和平思想在全球广泛传播。从总体上看,世界进入了一个难得的和平发展时期。在战争似乎远去、生存基本无虞、政治日益透明的时代,人们普遍将注意力放在了生活水平的提高上,这导致了各国的经济需要变得空前强烈起来。经济需要成为核心需要,经济建设成为中心任务。从国家内部看,由于民主思想的广泛传播和深刻影响,广大劳动人民的权利意识觉醒或进一步增强,劳动人民的地位进一步提高,国家需要的折中性也进一步加强。最广大人民的需要在国家需要中得到越来越多的体现。在一些国家,特别是经济高度发达的资本主义国家,社会需要正受到越来越多的关注。如果说经济发展是提高人民生活水平的基础的话,社会发展就是提高人民生活水平的关键。社会需要总有一天会成为国家需要的核心,社会建设总有一天会成为国家的中心任务,这是历史发展的必然。西方发达国家社会保障制度的健全以及市民社会的日臻成熟,等等,无不预示着这一天必将到来。如果说第二次世界大战之前的国家主要是统治者国家的话,那么,第二次世界大战之后的国家就主要是管理者国家,以后则可能会进一步发展为协调者国家。我们甚至还可以大胆地预测,在以社会需要为核心需要的时代之后,很可能会迎来一个以文化需要为核心需要的时代。军事需要和政治需要日益边缘化,战争逐渐成为遥远的记忆,人类在享受自己所创造的高度文明的成果时,也享受着持久宁静的和平。

[1] 这是由时代,或者说是由当前的国内和国际环境决定的。当今世界的主题是和平与发展,国家与国家之间的竞争已经由传统的军事实力的比拼,转化为以经济实力为核心的综合国力的较量。可以说,经济需要——主要是指经济发展需要,不仅是中国,也是当代所有已经解决或基本上解决了生存与安全问题的国家所共同具有的核心需要。经济需要的核心地位又决定了经济建设必然成为各国现实发展中的中心任务。如果经济发展需要得到较好或很好的满足的话,无疑将有利于其他各种相对次要的需要的满足。

[2] 恩格斯,《法兰西内战导言》,《马克思恩格斯选集》,第二卷,人民出版社,北京,1976年版,第336页。原文为“国家无非是一个阶级镇压另一个阶级的机器”。

[4] 主要是指对异族的征服。

[5] 这可以在中国古代史和世界古代史上找到大量的例证。

[6] 古希腊的某些城邦国家,如雅典等,具有特殊性。在统治者阶层(甚至包括广大平民在内)所流行的民主议事作风,使得它们好像进入了市民社会。但无论如何,奴隶还是被排除在民主政治之外的。不过,不可否认,古希腊那些城邦国家的政治制度在当时确实是先进的。参看周一良,吴于廑主编,《世界通史》,上古部分,人民出版社,北京,1973年版,第170-185页。

[7] 之所以用威权一词,而不用权威或权力,就在于前者更能准确地传达出诸如奴隶主、封建主以及资产阶级等统治者凭借一种威慑性机构(军事组织或其他暴力组织)行使和增强权力的意思。朱苏力先生的文章曾使用过这个词。参看朱苏力,《秋菊的困惑和山杠爷的悲哀》,《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社,北京,1996年版,第28页。