互联网改变了什么?

吃穿住行,视野,娱乐,商业规则……

还有历史观。

——《十三亿》首先应该是互联网的一个思考。

我把《十三亿》出版之前的思路和操作想法的变化记录下来,作为此书的后记,你也可以了解到,原来这书和博客无关,和2008年无关。

13亿 前言

是这样开始的。

2008年8月10日,饭桌上,说,今年大事这么多,选亲历者的博客来编一本书吧。那些真实的、个人的细节,留存成一本书,它的态度是平实的,它的价值随着时间会递增。

标准:一要平常人,不要知名人士,不要媒体人士;二要记录了发生现场的叙事博客,被广泛转载的不收录;三要覆盖尽可能多的生活题材。

实质上,这书和博客无关,和2008年无关。只是碰巧用了这么一种文本,只是碰巧遇见了一个大时代背景。

希望这个角度,能与格拉斯的《我的世纪》、黄仁宇的《万历十五年》有默契。

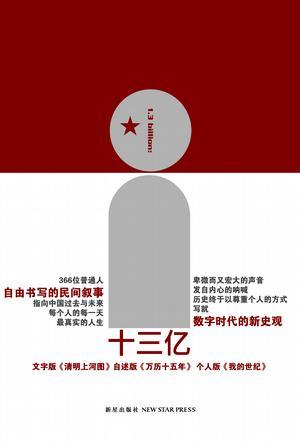

书名呢?就拿人口普查的数字来吧,精确到个位。不好记?那就——《十三亿》。

开始查、读、选,期间,想法、做法调整多次。

给每篇入选的“当事人博文”加一个新闻体的说明作为背景?这样是否更便于健忘的人们回想到当时?随后对“大事”起了怀疑。全民所注视的是生活中的所发生的,其余的,一样属于生活。特定的日子和平常的日子,不要被区别对待,一个平常人最平常的一天,和所有人的每一天,都具备同样的生命价值。每天一篇的形式,是此书所要表现的态度,所要体现的价值。看上去,有了这个形式,选什么博客都没有什么要紧,不必权衡事件的大小,只尽可能丰富选择范围,每个人记录下的任何信息,从不同的角度去分析,都很有趣。博文和书的价值真的没有关系吗?书还是用来读的,不要纯粹的评论,要故事,要细节,要覆盖到当下生活中的特征领域,但回避媒体所热度关注的类型事件,至于文章作者本人的立场、看法,均做原始的保留,这书给聪明的读者看。

设计的调整亦想了不少。

时间、数字、事件、人、博客等等元素,让设计的可能性太多。

想到过用《人民日报》每日的头版扫描图片来与每天的文章相配;

想到过用黄历对应日期;想到过设计有时间刻度的书签;

想到过做一个盒子来包装书……

这些太巧妙的玩意儿,逐一放弃,决定用朴素和有重量的方式来设计此书,封面有三,诗意的和哲理的一起落选,呼喊的站了出来。

序先后有两篇。

第一篇为“哀悼日”之诗,取意为“也是这一年的一天”。后重写。又计划以诗为歌,单独附碟,尚未确定。

历时近200日,参与者约15人,约谈近10次,消耗烟酒果茶若干。

现在,喏,《十三亿》就在你手上。

——就私心来说,《十三亿》是我给自己的两个生日礼物之一——另一个是全世界最帅的浏览器GO ——它是“东西文库”的第三本书,我期待它足足半年,因为它终于对我们有了那么一点点深入的表达。