山西流水(二)

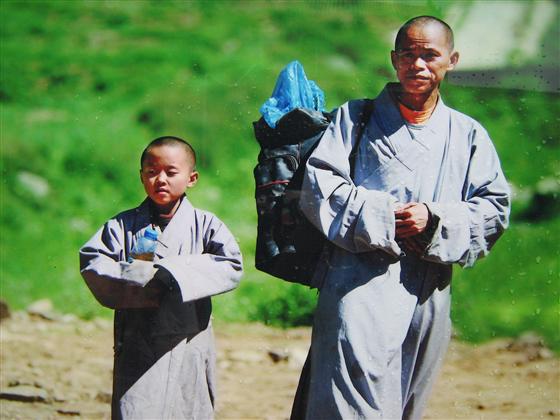

在五台山上

8月6日早7点左右到达太原。早餐后乘汽车前往五台山。一点多到达,饭后游览寺庙。

五台山居全国四大佛教名山(山西五台山,四川峨眉山,安徽九华山,浙江普陀山)之首,香火最盛的清朝,据说有寺庙500多座,而今尚存100多座。前些日子听国信的阿进说,他在五台山拜佛,用了整整一周的时间;而阿东准备过些日子到五台山,准备呆至少半个月。

首先参观的是五台山诸寺之首的菩萨顶。尽管下着雨,游客还是很多。在导游的吆喝中,行色匆匆的人们不断从一个殿堂涌向另外一个殿堂,偶有信徒在佛像前顶礼膜拜。虽是佛教第一名山,我感觉这里的香火不是特别旺盛。想起前些年到安徽九华山所见。那里的香火真是旺盛,漫山都是顶礼膜拜的香客;尽管是雨天,整座山仍被淹没在烟雾中。我感觉在汉地的香客,大多过于功利。我的理解,佛教崇尚一种来世的人生,今生的一切均为来世做准备,包括礼佛。但是,就一般香客而言,他们对佛所期待的,其实只是今生的那些琐碎的世俗理想——财富、前途、子女等等。其中,最主要的还是财富。看着人们膜拜时不停地念念有词,我会想,你们都求菩萨给你们什么什么,菩萨有工夫来满足你们这么多的要求吗?

前些年我和雨燕及亚亚到过香格里拉的松赞林寺,后来又随单位去过青海的塔尔寺,感觉到藏传佛教与汉传佛教信徒境界的不同。人们都会为藏传佛教信徒行长投大礼时的那种虔诚而感动。在塔尔寺,一位来自内蒙的老妈妈,因为自己愿望的实现,从内蒙一直长投到青海。她吃住在寺院里,发愿给佛祖行10万个长投大礼。还曾听说,在西藏,人们一生的目的,就是有一天能够一路长投到达布达拉宫,然后将自己所有的积蓄奉献给寺院。有人说,西藏财富的70%以上集中在布达拉宫。

五台山是一个藏传佛教和汉传佛教相融的所在,既有和尚庙也有喇嘛庙。可能与此有关,香客们的精神境界也介于九华山和塔尔寺之间。在一个寺院里,也有虔诚的信徒在行长投大礼,不过他们对游人的注视似乎有些敏感,不时停下制止拍照。

一路走马观花,一路浮光掠影,没有一点置身于佛教圣地该有的投入。在那种熙熙攘攘的人潮中,在那种吵吵闹闹的气氛里,很难静下心来思考或者感悟。相机代替了双眼,导游的解说代替了思考,至于感悟,既缺乏合适的场景也缺乏充足的时间。即使一个人有心向佛,这样的旅游也不是提供机会而是破坏机会。

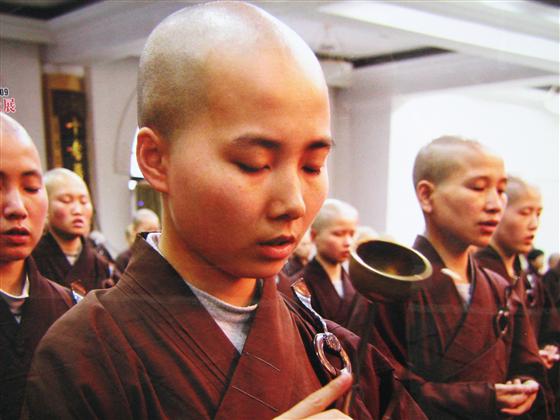

到达五台山历史最悠久规模最庞大的显通寺时,才稍微有了一点感觉。导游讲解的时候,我离开了队伍。我觉得,导游的讲解确实能提供相关知识,但旅游的目的不是为了获得那些转眼就会烟消云散的知识或者信息碎片。旅游应该是一个主体介入相关历史文化或自然环境中而获得某种感悟某种触动的过程,这样一个过程,我所理解的,应该是一个个体的过程。显通寺有好几处辉煌的殿堂,我一一到访。我的所谓到访,也不过是注视和默想。我没有烧香也没有叩首,只是在心中默默寄托敬仰。我以为,信仰的核心就是信仰,与仪式无关。就算你将脑袋叩出血,如果你心里缺乏宗教的虔诚,你还是没有信仰;相反,如果你有信仰,如果神就在你心中,是否烧香或者叩首就无关紧要。就我自己而言需要说明的是,我并不信奉任何具体形式的宗教。虽然我能理解和接受很多基督教或佛教的东西,我也会不时参加一些宗教活动。但我并不是一个信徒。我所信奉的,可能是一种超越任何形式的宗教。也许可以用卢梭的所谓自然神教来概括。在这样一种宗教里,神是被人所塑造的,当然,由于对真善美的向往和信心,人们将神塑造为最高的道德境界。在这样一种宗教里,人由于不断提升自己的境界而最终使自己成为神。也就是在这样一种观念下,我不会在任何神像前面下跪。

在显通寺的一座大殿里,我那一天中第一次感受到了宁静;在那种宁静中,我第一次有了某种温馨和谐饱满充实的感觉。看着安详而沉静的神像,能感觉到某种悠远而强大的支持力量,让人相信一个美好的世界是一个可以实现的理想。

出发

期待

信