五行学说现代阐释(三)三权分立与五权制衡

作者:郭顺红 2007年10月13日

西方的"三权分立"思想经历了漫长的发展历程,其与西方思想史是紧密相关的,最初萌芽于古希腊哲学家思想家亚里士多德和古罗马史学家波里比阿(约公元前205——125年)的思想之中。这些萌芽思想沉睡了十六七个世纪后,在英国资产阶级革命的风雨中复苏了。

洛克作为资产阶级政治思想家,他全面剖析了立宪君主制,总结了资产阶级各派的政治主张,完成了《政府论》这个划时代的著作。"分权"的概念从此诞生了。他认为,国家有三种权力:立法权、行政权和联盟权,其中立法权的地位最高;三权彼此是分立的,同时又相互制约并协同工作的。洛克的分权论实际上还只是"两权分立",联盟权(即外交权)实际上是行政权的一部分。

法国启蒙思想家孟德斯鸠全面阐述和发展了分权和制衡的思想,他的著作《论法的精神》被后人称为"理性的法典"。他认为,如果权力过于集中,来自人民的权力就会变成统治人民的工具,因此他提出"以权力制约权力"。孟德斯鸠学说继承了洛克的“三权分立”(尽管还只是二权分立)的思想,并得到了长足的发展,建立并完善了“三权分立”学说,从而使司法权成为了一个独立的元素。见下图示:

孟德斯鸠认为,如果司法权与立法权、行政权合一,就会形成专断的权力,自由也就不存在了。他认为国家权力的这三个部分之间要相互制约、相互牵制、彼此结合、维持平衡,以具有最大的稳定性。这就是三权制衡的原理,标志着制衡学说的发展和建立。

洛克和孟德斯鸠的分权说,是当时限制君主王权专制,争取公正政治权的思想理论。随着西方资本社会的发展,这一分权说已经成为近代西方国家政治制度的理论依据,成为国家政权组织结构的基本原则。

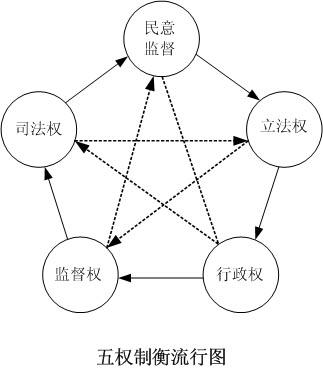

其实这三权分立制衡说还是不完整的(或者说只是简化)系统内缺少必要的监督环节,而实际应该是五元制衡,(补注:随着美国金融危机的爆发,愈加证明了这一论点)参见下图:

如果对孟氏三权分立进行完善,加入独立监督监管权,并将作为软权力的民意监督权纳入其中,那么三权分立结构将变为五权制衡结构。

中国正处在结构转型期,法制化管理是未来发展的必然趋势,法律应该体现公平与正义,行政执法的监督机制是确保公平与正义的重要环节,也是防治行政腐败的有效途径。所以将监督权从司法权中独立出来成为重要一环,以强调监督机制的重要作用。监督权是保证行政有效运行,防止行政腐败的一种重要因素,故单独成为权力制衡的一个独立元素。监督权主要是监督、审查行政执法环节的公平、公正、有效性,防止行政腐败(例如香港单独设立廉政公署)。这样,孟德斯鸠的“三权分立”(四元制衡)就变成了“四权分立”(加民意监督成五元制衡)。见下图示:

(补注:2010年两会的人大报告中首次提到了对“一府两院”的监督,尽管还有很多技术细节需要去落实和完善,但毕竟是个良好的开端。)

在这个五权制衡系统中,民意监督(社会评估)成为了制衡中的一元发挥重要的作用。这就是尊重民意(民主之基础),法律、政策在执行或社会变迁过程中会出现问题,如何反映出来呢?最重要的一条就是民情民意,如果公众反映很强烈或随着社会发展已经不合适宜,那么就要敦促立法机关修正法案和政策,如此,就完成了整个系统的良性循环。

在这一政治系统中,人民群众的民意监督(即公共舆论)起到了核心作用(在五行中属“土”,金木水火土的“土”)。

构建和谐社会必然走向社会主义民主,没有真正的民主就不会有真正的和谐。民主是一种政治体制,也是公民的一种社会权利,民主化的程度决定着社会的和谐度。在构建和谐社会的过程中,要保障和维护人民公众的话语权、知情权、参与权和监督权,以促进和维护社会的公平与正义。

五元制衡(五行生克)理论是中国传统文化中所特有的基于平衡、协调、稳定原理的理论体系,笔者将其应用于管理机制的构建,也是一种尝试。希望能够抛砖引玉。

五权与五行是如何对应起来的呢?

《尚书·洪范》说:"五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑。"这是最经典的五行特征的描述。

在政治权力五要素中,立法主要是断革是非,从而确立行为准则,故属金;行政重在执行,主要是体现如水般的滋润、流行特征,故属水;监督主要是主曲直,故属木;司法如火焰般热烈、蒸腾,曰炎上,故属火;民意监督如稼穑生长于土地,其来之于民,而回归于民,故属土。

中国议政三院制

五权制衡学说基于五行原理,根据郭氏太极图理论(参见郭顺红著《太极图解说》系列,网络可搜索到)五行之上还应有三才,三才是系统平衡稳定的根基。笔者所传太极图在阴阳鱼太极图基础上解决了三才、五行之间的相互关联与关系问题,从而构成了统一于太极基础上的多元互动、协调与制衡。笔者对于政制的解读及构建也是基于太极图原理。

前面笔者论述了符合五行特征的五元制衡关系,根据太极图演化原理,在五元制衡关系(对应于五行)之上,还应该有三极协调机制(对应于天、地、人三才),三极协调机制就相应于议会(或议政)三院制。五元制衡是具体权力分配与执行环节的内容,三极协调则是权力构成机制方面的内容。

在西方国家通常实行两院制,即如英国的上院、下院,美国的参议院、众议院(各党派仅有自己的党代表大会)。在中国而有三院议会(议政),即党(执政党)代表大会、人民代表大会、政治协商会议。三院议会(议政)从本质上就是完成制定国家发展战略、制定、评估、修订法案、完成人事权力任用及交接功能等。

其实西方的议会制和中国的代议制从本质上讲不是绝对的两元对立格局,而应当是相互包容与融通的。而政制的根本区别在于文化本体(宗教文化)的差别,中国宗教文化是一体而多元,而西方则基本上是一神“主”天下。也就是说,因为文化的多元性、融合性,从而决定了中国政制中的政教能够合一。

根据太极图原理,在中国历史文化传统中,讲究“大一统”的“政教合一”政制(没有独立人格神,讲求多元融合、天人合一),这是多元文化特点所决定的。这个文化特点决定了未来的中国仍将是在充分吸取西方政治文明基础上的大一统的政教合一政制!

三极协调、五元制衡与西方宪政民主

在西方宪政民主制度下,对政治权力制衡是依靠在野党的制约和社会监督。在这样的体制下,“三极协调”机制与“五元制衡”原理同样适用:

太极一元就相应于宪政统一的国家,军队、央行等统一归国家掌控,不属于任何党派;阴阳就相应于执政党、在野党构成的互动政治结构(两仪),通常在西方宪政民主制度下两党竞争制是比较稳定与成功的,如美国、英国等,这就是阴阳的作用;“三极协调”(三才)是指执政党、在野党在相互竞争与制约的关系中完成“决策、行政、监督”的权力联合体制。三极协调本质上讲既是协调关系也是制约关系;“五元制衡”(五行)是指权力实施环节的五要素,体现在各方面的行政、执法与社会监督环节之中,五元制衡不是五个部门的制约关系,而是社会权力中应具有的相互制约的五种因素。

西方的政治与教化(宗教)在近现代是二元关系(政教分离),中国的教化与政治通常是合一的(政教合一),因为中国以儒家信仰为主体,自古就不存在超越世间的神学教化。

中国文化是多元融合的文化,其主体是以”天人和谐“与”以人为本“的文化传统,中国的政治是“政教合一”的,这个“教”更多的是指“教化”(道德教育体系),也就是政治与德育相统一的政治、伦理教育体系。

中国古代的“神道设教”(《周易·观》)并不是建立有神信仰,而是指仿效神妙无比的天道运行法则而设立的教化,所以中国人敬天,但不是“神道”教,例如童蒙教育的经典《千字文》开篇说:“天地玄黄,宇宙洪荒,日月盈昃,辰宿列张,寒来暑往,秋收冬藏。”就是这种遵循天地运行规律的天道信仰。

东西方文化的根本区别

其实西方的议会制和中国的代议制从本质上讲不是绝对的两元对立格局,而应当是相互包容与融通的。而政制的根本区别在于文化本源(宗教文化)的差别。

中国文化以儒家天人同源的人伦教化为主体,融合了诸子百家(包括佛、道,东西方宗教等各门各派)的多元一体的文化,儒家文化不强调超越世间的神圣信仰,而主张成就圣贤事业。儒家文化具有开放性、融合性与多元性特点。由于是入世的,所以不具有超越世间的神圣旨意,所以在一定程度上说,是能够实现“政教合一”的。

西方文化是以超越世间的独立人格神(上帝)信仰的宗教为主体,由于上帝具有超越性、唯一性,这种信仰具有扩张性与排他性,所以在历史上西方宗教曾多次发生教派分化与宗教战争。在教理上,由于西方宗教与世俗间是二元对立的关系,所以西方宗教有末世审判之说,西方的信仰与现实始终是分离的,人与上帝是不可能合一的(而中国儒家讲,人人可修成为圣人,人与圣是能够合一的),所以这种信仰把握不好会造成人格两份或原教旨极端主义(理想与现实始终分离,对天国盲目信仰)。由于神圣信仰的超越性,为防止宗教中以“神”的名义干涉世俗政治,在近代西方政治与教化(宗教)进行了有限分离(政教分离)。而在中国,教化与政治通常是合一的(政教合一),因为中国以儒家信仰为主体,自古就不强调超越世间的神学教化。中国的这个“教”更多的是指“教化”(道德自我约束教育体系),也就是政治与圣贤信仰相统一的政治、伦理教育体系。

中国古代主张的“神道设教”(《周易·观》)并不是建立有神信仰,而是指仿效神妙无比的天道运行法则而设立的教化,所以中国人敬天,但不是“神道”教,例如童蒙教育的经典《千字文》开篇说:“天地玄黄,宇宙洪荒,日月盈昃,辰宿列张,寒来暑往,秋收冬藏。”就是这种遵循天地运行规律的天道信仰。

中国式民主政治

我赞同很多学者的共识,中国正处于转型时期,也是中国发展的机遇期。改革是中国必然,也是大势所趋,引进民主政治是非常必要的,但未必走向西化多元民主政治!

西方多元民主政治的本质就是通过反对党对权力实施有效监督和制约,我提出的中国式的一元民主政制(大一统),其实质是在一元政党内必然分化出的阴阳两派(如左派、右派)彼此相互博弈与制约(犹如美国多元政治的共和、民主两党,一个偏左,一个偏右),这就是太极之两仪。通过三院议政实现权力的“三极协调”(三才)和“五元制衡”(五行)体系来实现对权力进行有效监督制约。这个政制系统的建立符合中国传统文化体系,与孟德斯鸠的三权分立说也有相通之处(参见前述),其最根本的区别是在三权分立中加入了独立监督权。在”五元制衡“中有两层监督权,一个是权力执行中的监督(即体制内自我监督),另一个是民意监督(即社会民意监督),社会民意监督需要在宪法的范围内开放民意话语权,开放媒体自由、舆论自由权等。这个是需要过程的,是随着人民教育、法制等素质提高而逐步完善的。 2010年5月7日修改 【补注:2010年3月24日《南方周末》刊登《100%赞同:法院垂直领导彻底吃“皇粮”》文章,据南方周末记者在两会期间对40名全国人大代表、政协委员进行随机问卷调查,有47.5%被调查者赞同将反贪局、预防腐败局、纪委、监察部合并成立廉署,直接向人大负责;40%表示没有研究,不好说;7.5%不同意;其他5%。

哈佛大学教授亨廷顿在《华尔街日报》发表“上帝之下”一文说:据2003年的民调,高达92%的美国人相信上帝,《纽约时报》1994年的民调是91%的美国人相信上帝。这说明绝大多数美国人是信仰上帝的。西方民主政治的“多元”性体制是与西方文化的“唯一”性宗教信仰(上帝)相对应的,而中国政治的“合一”性体制是与中国文化的“多元”性宗教信仰相对应的。这两种对应关系通常可以构成相对安定和谐的社会结构,反之,如果“唯一”性的宗教信仰加之“合一”政治体制通常会形成“原教旨”专制主义,而“多元”性的宗教信仰加之“多元”政治体制这样的社会难以安定统一。

一元民主制的优势是执行力强,效率高,如果充分发挥其内在监督制约力,将可能是一定时期内中国政治体制不坏的选择。

中国政制的“政教合一”是由中国文化的整体性、多元性、融合性特点决定的。在信仰层面,西方的“上帝”具有唯一性、排他性,西方人讲政教分离,是因为西方的宗教势力很强大,如果采用政教合一就会出现以“神”的名义干预政治的倾向。而中国主流信仰中没有排他性的独立人格神,所以不会出现以神的名义干涉政治的问题。

三院制中的三院之间各有定位。其中的“执政党代会”更多的是把握国家发展战略方向,协调意识形态全局,引导民众文化发展,因此处在“天位”;“人民代表大会”处在“人位”,最大限度反映人民的“意愿”;“政治协商会议”处在“地位”,反映不同党派、团体、专家、宗教等人氏(各方面的精英)的意见,由于处在“地”之位,政治协商会议的代表应该相对稳定些。

以三院制为基础,在社会主义民主的基础上,进一步完善其制约、协调机制,完善政权、人事、代表资格的选举与交接机制是目前及今后一段时间的重点。

【补注:2010年3月24日《南方周末》刊登《100%赞同:法院垂直领导彻底吃“皇粮”》文章,据南方周末记者在两会期间对40名全国人大代表、政协委员进行随机问卷调查,有47.5%被调查者赞同将反贪局、预防腐败局、纪委、监察部合并成立廉署,直接向人大负责;40%表示没有研究,不好说;7.5%不同意;其他5%。