第三届龙腾中华节 第三次人类文明起源寻龙根物证研讨会论文

2010年6月20日于北京

中华龍文化探源与实证

“龍”文化、“龍”文字与“龍”艺术

翟智高

(北京大学政府管理与产业发展研究院 研究员)

中华民族传统文化博大精深,源远流长。中国是个崇拜龙的大国。龙是华夏先民为表现理想和愿望,并经不断创造、完善而成的能上天入渊,能消灾降福,无所不能的、神化的、吉祥的艺术形象。其形象作为美术装饰相继应用在各种载体和各种形式中,并被升华为更高的信仰和象征:是华夏祖先的图腾;是中国各民族大融合的历史见证;是中华民族发祥和文化肇端的标志 是吉祥喜庆的信物;是精神力量的化身;是整个民族博大兼容精神的象征;是整个华民族威武奋发,勇往直前的象征。在中国传统文化中,龙凤是唯一能被不同民族、不同信仰、不同年龄、不同地位人们所共同崇敬的神物。古往今来,中国的儒、道、佛、理、神等各有不同的信奉者,兴衰各有千秋。但任何朝代没有反对龙的。今天,海内外华人都以自己是龙的传人而自豪。龙文化有强大的向心力。

河南洛阳伊川巨型天然石龙、辽宁阜新查海石塑龙、河南濮阳蚌壳龙、湖北黄石卵石龙和洛阳偃师二里头的绿松石龙,以及中华大地难以计数、各种各样的龙形象与龙节日,充分说明龙在中国是有悠久历史的文化现象,是龙信仰、龙宗教的历史传承,是中华几千年文明史的具体表现。

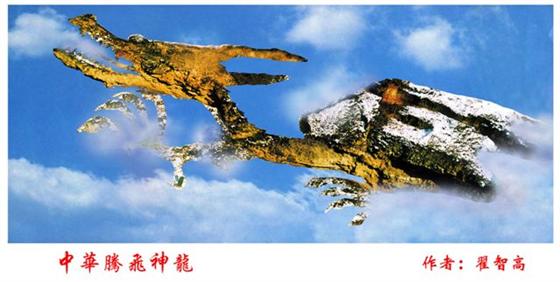

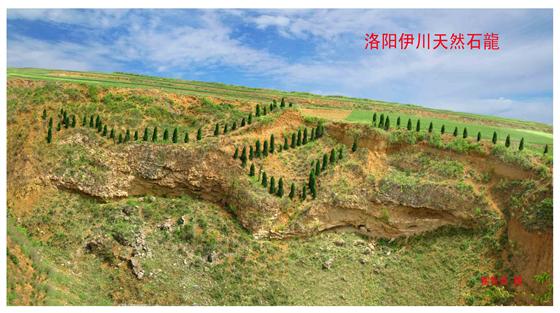

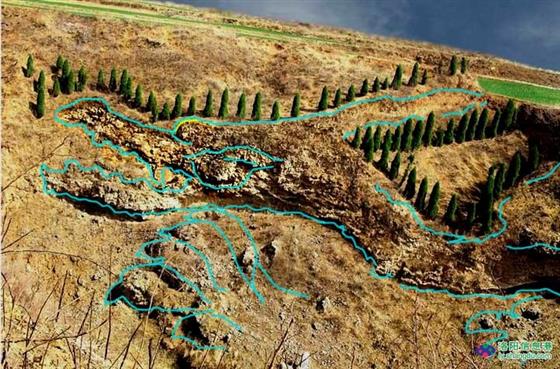

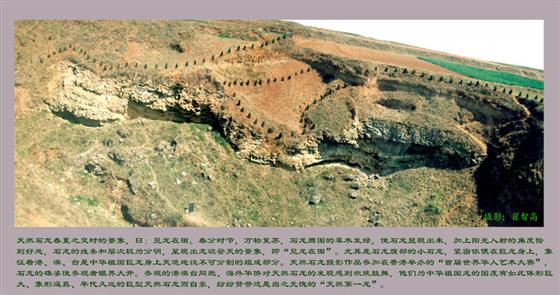

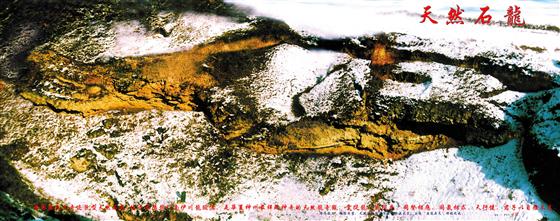

洛阳天然石龙是华夏神州目前所发现的体形最大、龙形最逼真、年代最久远的中华龙。下图为天然石龙照片:

天然石龙特写图

1994年10月,“全国夏文化学术研讨会”在洛阳召开,天然石龙的照片使与会专家学者感到振奋。11月20日, 1996年2月12日,新华社播发了高级记者王兆麟关于洛阳天然石龙的报道,全文如下:

“河南伊川发现巨型天然石龙。新华社郑州

这个石龙位于大莘店村龙头沟的沟壁上,是洛阳古都学会、易经学会的研究人员在这里进行古地名、古文字研究作实地考察时,清除杂草尘土后,并作多角度观察时发现的。石龙对面南沟沿上有望龙台,台上石碑刻有‘龙头沟内龙泉佳,九里土沟有石龙’的诗句。

经测量,石龙露出部分长约90.9米,高9.5米,石质龙身通体连贯,龙吻大张,上下各有六颗天然石头组成的龙牙,龙鼻上扬,前方有两棵椿树作龙须状。龙眼轮廓分明,斜状石岩恰好组成龙角,石质龙身线条全由自然地壳变化形成。龙身后脊上有翼状石层显露,似为龙翅,龙的后尾尚埋于黄土之中”(《新华社地方广播稿》

同一时间,全国的晚报和港、澳、台的媒体迅速转发新华社的报道,台湾的短波电台在丙子年春节前夕连续多次播发“大陆洛阳附近发现巨型天然石龙”的报道,石龙的喜讯传遍了海内外。

1997年,香港回归是龙的传人的大喜事,应世界文化艺术研究中心的邀请,洛阳巨型天然石龙摄影作品参加在香港举办的“首届世界华人艺术大赛”。石龙的雄姿使参观者眼界大开。参观展出的港澳台同胞、海外华侨对天然石龙的发现感到欢欣鼓舞,他们为中华祖国龙的国度有如此体形巨大、象形逼真、年代久远的巨型天然石龙而自豪,纷纷赞誉这是“世界第九大奇迹”之一,是当之无愧的“天然第一龙”。

天然石龙与中国龙文化、龙文字、龙文物、龙神话、龙风俗等有着密切的联系,对研究中华龙的形成和发展有重要作用。巨型石龙具有传统中华龙的特点,不仅像形逼真,而且龙体巨大,仅露出的部分就长达九十多米。形成的年代极为久远,天然石龙所含蕴的龙文化信息非常丰富,为中华龙文化研究和探源提供了难得的实物。

在《左传》中,记载伏羲时代就有“龙师、龙名” 。五经之首的《易经》,更把龙的变化描绘得淋漓尽致,例如“见龙在田”、“潜龙勿用”、“飞龙在天”等。源远流长的中华龙文化,从古至今引得无数文人学士为之赋诗作画,创作了无数文学艺术珍品,仅“龙”字的艺术性写法,就有百种之多。

过去说龙是由多种动物拼凑而成的艺术造形,是虚幻的、想象的。 但龙的观念究竟起源于何时?龙的神秘莫测变化多端的形象是怎么来的?从古到今成了难解的谜团。

源远流长的龍文化

龍从远古到如今,一直被定位是最神圣的吉祥物,早晨太阳升起的时间是龍时,故有“一日之计在于晨”之说,龍是人们对美好生活的期盼,是对幸福的向往与寄托。

天象中的龍:

北京中轴线北端拍摄的天空景观,蓝天上的白云恰好像似腾飞的巨龙:

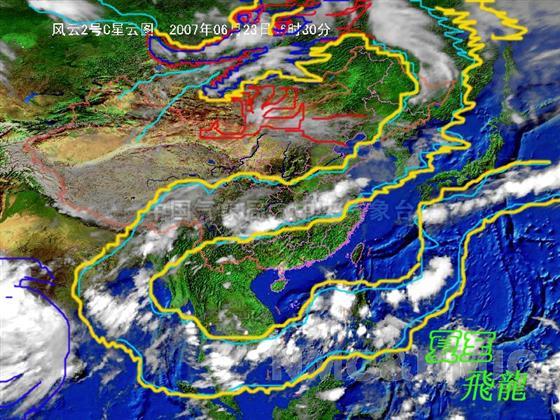

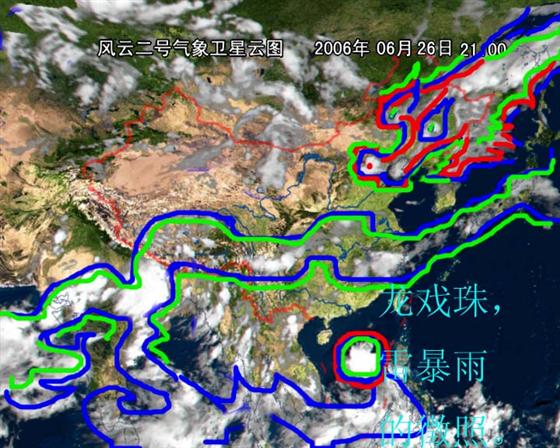

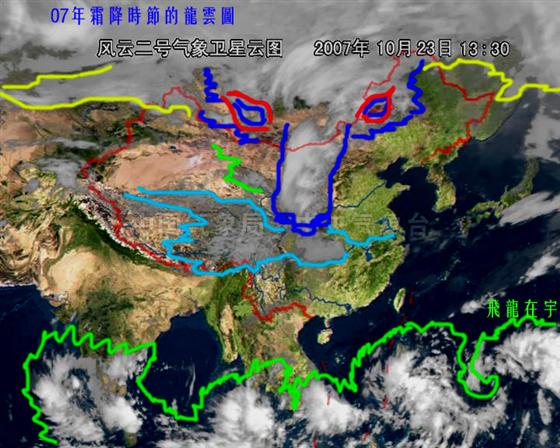

卫星云图中的“雲龍”:

考古发现的“龍”

1、辽宁阜新查海遗址村庄口有用拳头大的褐红色石头摆成长约19米,高2米的龙形,作为本村村民的守护神,距今已有七千四百多年:

河南濮阳西水坡45号墓,有用蚌壳摆塑而成的龙虎图案,龙长1.78米,高0.67米,距今有6460年,被称为“华夏第一龙”

下图,内蒙古翁牛特旗三星他拉村出土的玉雕龙,距今五千五百多年(已作为华夏银行的标志):

下图,湖北黄梅焦敦出土5000年前用鹅卵石摆成的龙;

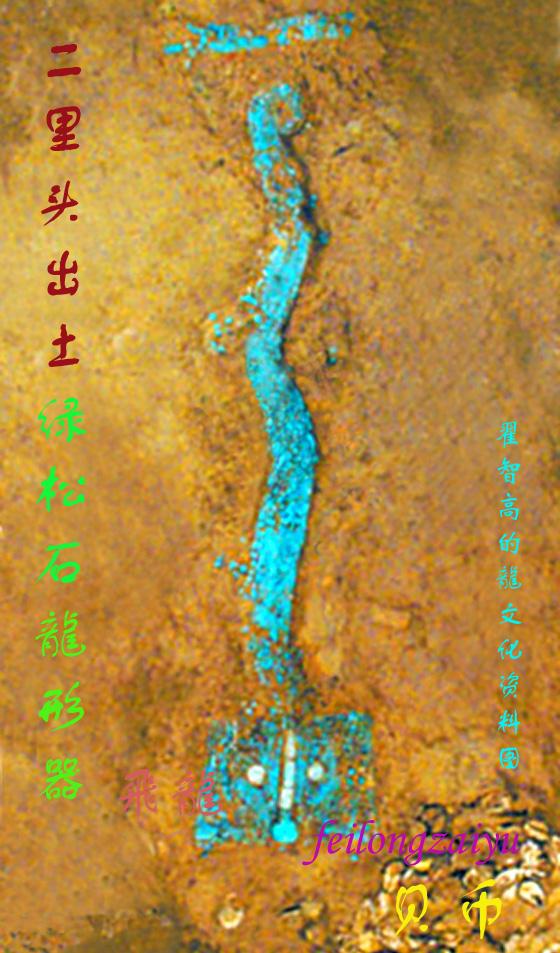

夏代,河南偃师二里头宫殿遗址出土青铜绿松石龙饰:

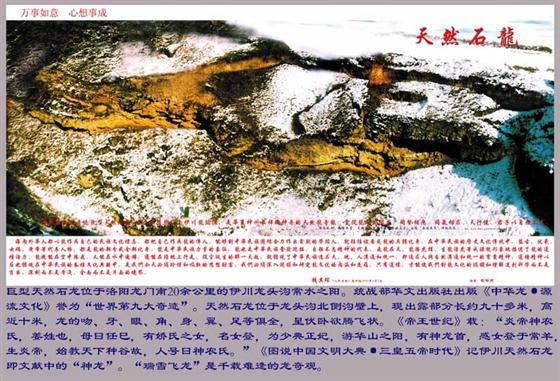

炎帝神农与天然石龙龍凤文化

河南洛阳伊川龙头沟发现有远古更新世时代形成、长达九十余米的巨型天然石龙,据评估距今约有三百万年,被誉为“天然第一龍”。

巨型天然石龙揭开了中华龙神秘的面纱。这个由天然岩石组成的石龙,长九十余米,高近十米。所有关于龙的特征应有尽有。史料中关于神龙的记载,在这里均能得到印证。北京大学考古学家李仰松先生赞叹伊川天然石龙:“石龙腾飞中华志,古今敬仰民族魂”。中国古都学会会长史念海先生题词:“天造地设,蔚为奇观”。

天然石龙的形象是上古先民心目中想象的通天神物,有巨大的形体,巨口、有牙、有眼,头上有角,曲折蜿蜒之身,背上有飞翼,身下有足,能不断的变化和变幻(因不同季节太阳照射角度不同,天然石龙身上参差不平的石块产生的阴影也不同,好像神龙在变幻),时而模糊,时而清晰。于是先民就以石龙为原型,幻化出一种与天然石龙形象类似的通天神物。

下图为天然石龙照片:

石龙全长九十多米,高九米五,头西身东,尾藏匿于山中,头、须、牙、眼、爪、翅、鳞俱全,头长方如鳄,利齿上下两排,张口长舌居中,印吻、吻前双须前伸上昂,下颌平,眉上龙颜,顶生双角,一角斜上,一角斜下,龙头平展仰起,龙颈向后复向下弯曲,又平与腹相连,龙背生巨翅,龙爪从龙胸向前伸出于颌下,落爪于地,通体连贯,三波九折,宛若腾云驾雾,为名符其实的“神龙首”。

2000年为世纪龙年,天然石龙摄影作品在北京中国历史博物馆参加“中华龙脉书艺大展”时,受到海内外各界友人的好评。先后载入大型图文套书《中华龙·源流文化》、《图说中国图腾》、《三皇五帝时代》。参加文化部2000年世界华人艺术展获佳作奖,并载入《世界华人艺术精品典藏》。

辛已年春节世纪之交,天然石龙的丰姿首次亮象于中央教育电视台《书画赏析》节目中。在中央统战部召开的《中华龙》出版座谈会上,受到全国人大副委员长王光英、许嘉璐等亲切接见,并合影留念。《中华龙·源流文化》一书的彩版第一页,即是天然石龙不同季节的实景照片。

天然石龙春夏秋冬实景图:春

春分时节祭神龙盛况。只见天然神龙似对人们祭祀感到兴奋,眯着眼睛,咧着嘴似在微笑。龙身上、身下的人们显得是那么渺小,更衬托出石龙的巨大,但见旌旗招展、鼓乐震天、万众欢呼、祥云现瑞、紫气升腾、龙腾盛世、风调雨顺、国泰民安。龙吻上方的烟雾,是人们祭祀龙时产生的香火烟气聚集而成,现场抓拍的图像,恰巧像似巨龙吐出的祥云瑞气,不管是天意还是巧合,吉祥的画面是生活中的实景,通过照片使之定格为永恒的“龙腾盛世图”。

天然石龙夏天时节照片,

秋

潜龙。秋天时树木繁茂,石龙被草木所覆盖,但隐约可见龙的雄姿,正是龙“或跃在渊”的潜龙实景。

冬天大雪过后,天气放晴,石龙身上的雪先溶化,周围白雪尤如天上的白云,石龙好象在云中腾飞,为“飞龙在天”之象:

瑞雪飞龙,飞龙在天。

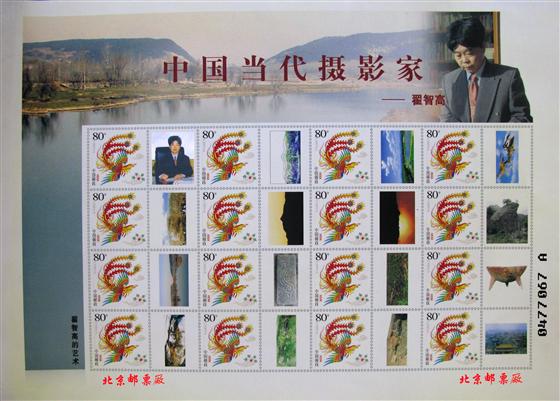

天然石龙春夏秋冬摄影在国家美术馆展出 获奖证书

李景上将题辞中华神龍:

中华全国新闻工作者协会主席、人民日报社社长邵华泽题词,華夏天然石龍

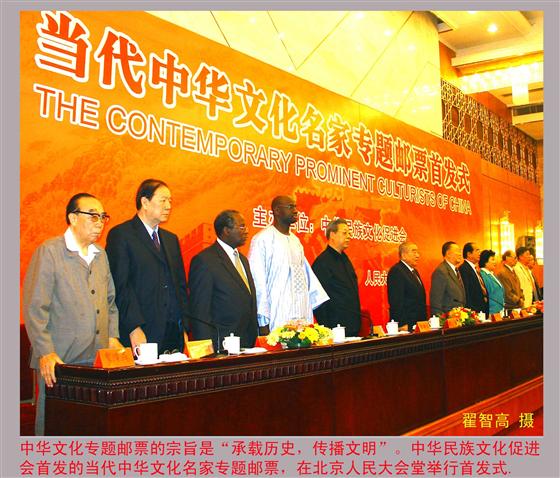

2005年5月1日,天然石龙春夏秋冬摄影照片专题邮票在北京人民大会堂首发:

古代画龙大师把龙的整体结构特征归纳为“九似”。将九似理论与天然石龙相对照,对比如下:

1、头似马、头似牛、头似驼。石龙之头既象马又象牛,还像驼。

2、嘴似马或嘴似驴。石龙正似张口嘶鸣之马龙。

3、眼似虾、眼似兔、眼似鬼。石龙之眼为突出之巨石,似虾。整个眼睛轮廓又极似兔眼或凤眼,二里头遗址出土的梭子形眼鲵龙与石龙的眼最像似。

4、角似鹿。石龙首上的斜伸石层,似鹿角。

5、耳似牛。石龙有石耳。

6、颈似蛇或腹似蛇。石龙自脖至身,石层自然蜿蜒,似蛇形之身。

7、鳞似鱼。石龙系碳酸钙结核(又称料礓石)构成,密集突起的石层在阴影衬托下,似一片片鳞甲披满全身。

8、掌似虎。石龙腹下,前后各有几块巨石,似虎之足。

9、爪似鹰。石龙背上有翼状石层,为飞龙。古称有翼曰应龙,即鹰龙,故爪似鹰。石龙之爪实际是龙足巨石的阴影,与阳光有关,时隐时现。

极为有趣龙的九似论,最早由东汉的王符提出,但石龙是大自然早已存在的天然龙形象。后人所总结的龙的结构,没有超出天然石龙的实体范围,这一现象确实是耐人寻味的。

至于“龙生九子”的说法,出现在明代。是人们把龙的吉庆祥瑞形象。与装饰艺术题材相结合的产物。

《易经》是中华传统文化的重要组成部分,其中在乾卦中,对龙的六种形态有形象的描绘。即“潜龙勿用”、“见龙在田”、“或跃在渊”、“飞龙在天”、“亢龙有悔”、“群龙无首”。

“初九曰‘潜龙勿用’何谓也?子曰:龙德而隐者也,不易乎世,不成乎名。乐则行之,忧则违之。确乎其不可拨,潜龙也。

九二曰:‘见龙在田’,利见大人。何谓也?子曰:龙德而正中者也。庸言之信,庸行之谨。闲邪存其诚,善世而不伐,德博而化,君德也。

九四曰:‘或跃在渊’,无咎。子曰:君子进德修业,欲及时也。

九五曰:‘飞龙在天’。子曰:同声相应,同气相求,水流湿,火就燥,云从龙,风从虎。

上九曰:‘亢龙有悔’,子曰:贵而无位,高而无民,贤人在下位而无辅,是以动而有悔也。

卦曰:见‘群龙无首’,吉。孔子曰:龙神威而精处”。(参见《易经.文言》)。

天然石龙在一年四季的变化,与易经中龙的六种卦象有惊人的吻合。例如:

冬至之时,草木干枯,石龙的颜色与周围土色一样,不易识别,尤如龙潜藏起来,即“潜龙勿用”。

春分时节,万物复苏,石龙周围的草木发绿,使石龙显现出来,加上阳光入射的角度恰到好处,石龙的线条和层次较为分明,呈现出龙欲登天的景象,即“见龙在 田”。

夏至时树木繁茂,石龙被草木所覆盖,但隐约可见龙的雄姿,正是龙“或跃在渊”的实景。

而到了秋分时节,石龙附近的草木成黄土色,与石龙的色泽相近,故好象龙隐藏起来呈“亢龙有悔”之象。

当大雪过后,天气放晴,石龙身上的雪先溶化,周围白雪尤如天上的白云,石龙好象在云中腾飞,为“飞龙在天”之象。石龙地处偏僻山沟,不易显露真容,为“群龙无首”。

所以观石龙的六种卦象应选择合适的季节和时间。易字上为日,下为月,日月变化使石龙也在变化,《易经》中所说的“与时消息”,是说一切事务都在变化之中,不会永远一成不变。

又给我们一种启迪,人在不得志的时候,犹如“潜龙”,但要有拼搏奋斗“或跃在渊”的精神,经过努力可以实现“飞龙在天”的愿望。但得志的时候应有“亢龙有悔”的自知之明。也启发人们要根据事物的变化而变化,再根据变化的规律制定发展规划,这就是今天所说的“与时俱进”。故龙之变化在易经中为最吉祥的卦象。

天然石龙与附近的文化古迹

在天然石龙附近,还有许多文化古迹,自然景观相衬托,显示出石龙地区丰厚的文化积淀。从旧石器时期到新石器时代的裴李岗文化、仰韶文化、龙山文化到夏商周秦汉时期均有丰富的古文化遗址。仅新石器文化聚落遗址就有四十余处。

石龙面前出土有年代久远古人摆放的祭祀神龙的物品,祈求风调雨顺。很多东西腐烂了,只有石器等遗物:

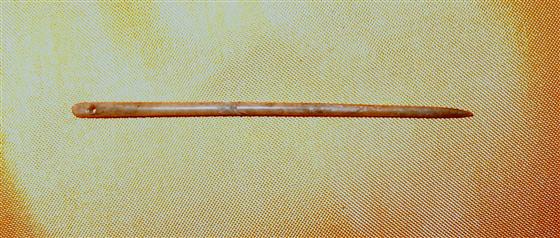

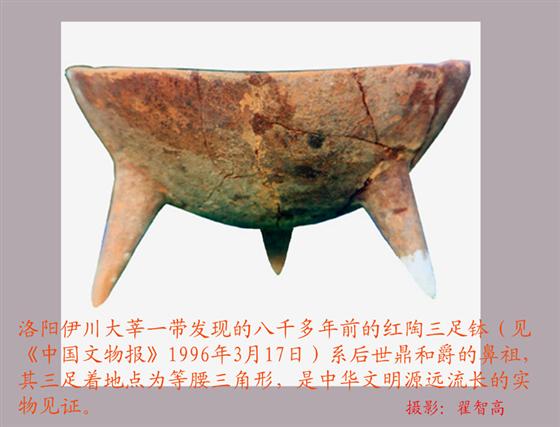

石龙附近发现有石器、红陶三足钵,石质磨盘磨棒、锯齿石镰、骨针、契刻骨片等裴李岗文化时期的文物。

刻划符号的骨片:

锯齿石镰:

锯齿石镰的使用,表明当时的中原先民已掌握了较为准确的农历历法与农耕时令要素,不然无法种庄稼,也不会有成熟的庄稼可用锯齿石镰收割。

用大型动物牙齿磨制而成的骨针,大小与现代的一号缝衣钢针差不多,而针眼仅只有一号缝衣钢针的三分之一,不仅是缝衣,针灸的实用器物,而且是精美的工艺品。({中国文物报}1996年3月17日“考古新发现:伊川发现裴李岗文化骨针”

伊川大莘出土有裴李岗文化的文物有辛字形石铲(图),

下图:洛阳伊川大辛出土的八千年前裴李岗文化红陶三足三个足尖,是极标准的等腰三角形:

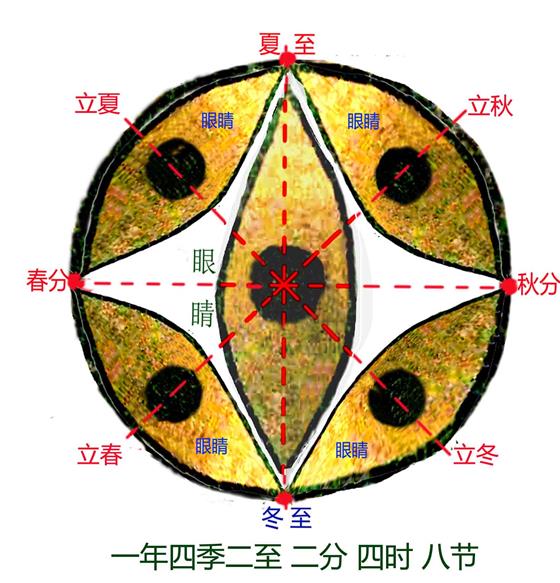

著名的“伊川缸”上,分别画有太阳、月亮一年四季运行图案。

河南省社会科学院考古所原所长安金槐先生看了上面的文物后高兴地说:“真是很重要发现,件件都是国宝啊.”

这些七、八千年前的文物,是中华文明之光肇造开创与中原沃土的实物见证,改写了中国神农时代社会文化状况的历史,也使中华龙凤文化揭开新的篇章。

在石龙以东的伊河对岸,有著名的伊川土门遗址,是全国重点文物保护单位,出土有红陶缸,北京大学文博考古专家、博士生导师严文明先生将此红陶缸命名为“伊川缸”:

太阳缸(左)的图意思是:太阳运行一年,有二至(冬至、夏至)、二分(春分、秋分)、四时(立春、立夏、立秋、立冬)八节(春龙惊蛰谷雨、夏龙芒种炎暑、秋龙露霜、冬龙雪寒)

将这些位置用几何线条相连,画出的是四时八节和八卦的方位,这是已知我国最早的历法图案,是石龙地区中华先民创造中华文明的物证。月亮缸(上图右和下图)的图意思是,每个月从朔日满月到上弦月和下弦月变化情况,一年发生十二次。

北京大学考古与环境学系博士生导师夏正楷先生率博士生赵春青等到洛阳伊川考察,特意到龙头沟对天然石龙作考察:

夏先生认为覆盖在石龙上边的红褐色土壤为更新世时期的产物,距今已有约三百万年,而石龙形成的年代当更为久远,是地下水中碳酸盐离子自然聚集,并经地壳褶皱、陷落、抬升、风化等复杂地质构造变化而形成。在石龙尾部不远曾出土有一段大型动物腿骨化石,与中国自然博物馆展出的恐龙腿骨相近似,印证夏教授的推断是有科学根据的。

石龙与神农母生炎帝神农

千百年来,有关神龙感神农母生炎帝神农的记载尽管不绝于史书,但谁也说不清神龙是什么?到底在哪里?有人甚至说“神龙”本来就是“子虚乌有”,“龙的传人”仅是虚构的神话而已。

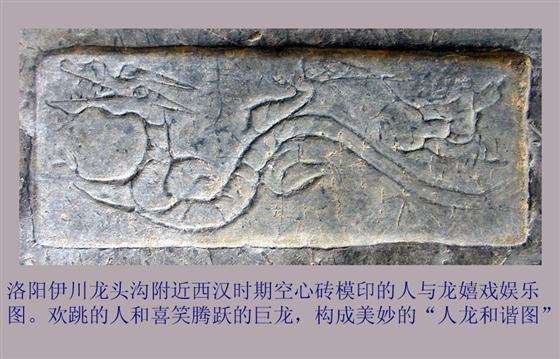

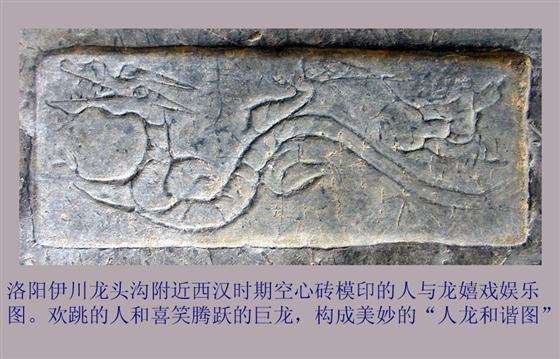

天然石龙的发现,为解开“神龙”之谜提供了新途径。在天石龙附近出土有空心砖,上面模印有“人龙和谐图”:

而这个空心砖上“人龍和谐图”的龍又与天然石龍极其相似:

画面表现的是苍龙腾飞跳跃,尾部有一小人将手中的网状物撒向龙。画面中龙与人的关系也很有趣,龙在跳跃,有欢喜腾舞的意思。人手中一个小网,显然不能捕住前面的巨龙,只是一种艺术性戏龙或舞龙,与《王孙遗书钟》铭文上的龍字有异曲同工之妙,就是龍的后身都有一个小人。

将天然石龙的实景照片与“人龙和谐图”相对照,可以发现一个有意义的现象,龙图上的苍龙头部特征,与天然石龙竟然是那么惟妙惟肖:二者头部均是隆鼻、巨口、有牙、双角;龙正面的眼睛,均是位于龙嘴叉附近的后上方,而后世龙的眼睛大多是位于龙嘴叉前上方的额部。再看前伸的龙爪、双曲线叉开的龙尾、龙的下颚缺了一些,二者也相似。这个二千多年前龙的艺术形象,很有可能是源于天然石龙. “人龙和谐”龙图中龙与人的关系也很有趣,龙在跳跃,欢喜腾舞。人手中一个小网,显然不能捕住前面的巨龙,只是一种艺术性戏龙或舞龙。这个龙的艺术形象,表达了“人龙和谐” ,“天人合一”的哲学概念.

天然石龙正南有凤凰沟,沟壁有天然石凤凰,与天然石龙一道形成龙凤呈祥的自然奇观:石龙南边有凤凰沟,沟壁有天然岩石构成的石凤凰,凤嘴似衔有宝珠,凤目美丽,双眼皮,头顶有石质凤冠,自然弯曲的石线组成凤头上的羽毛,腭下有石质凤胡,一波三折的岩石褶皱层恰好构成凤凰长长的尾巴。绿色的野生酸枣树成为天然石凤凰最巧妙的衬景,与天然石龙一道形成龙凤呈祥的自然奇观。

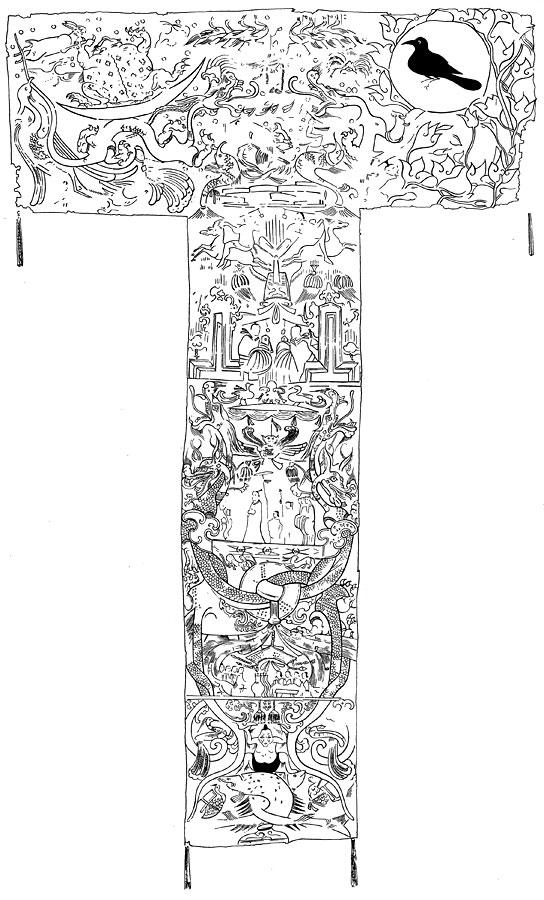

《天然石凤凰》图: 石龙那里常年住着一种红嘴黑羽毛的龙鸟,又称太阳鸟。西汉马王堆汉墓出土的扉衣帛画上,天堂部分右上角圆环(表示太阳)中就是红嘴黑羽毛的龙鸟,又称太阳,与天然石龙地区的红嘴黑羽毛的龙鸟一模一样。

神话传说太阳龙鸟是神龙的女儿,神龙的画师爱慕龙女,当龙女在龙潭洗澡时,画师用神笔画了一团五彩祥云罩住龙潭,以保护龙女不被别人看到。画师请虾米当红娘。谁知虾米嫉妒画师,就编造谎言,说龙女认为画师是身份下等不配。受骗而失恋的画师由爱变恨,当龙女在龙潭洗澡时,被画师用扔到龙潭的黑墨汁染的全身乌黑,惊叫中仅剩红嘴唇露出水面而未被染黑。于是,红嘴黑羽毛的龙鸟终生陪着神龙(石龙),从春到夏;由秋到冬,从不离开。

炎帝神农文化的肇端来源于少典妃有蟜氏女登感“神龙首”的传说,而神龙首却是千古谜雾。黄皮肤、黑头发、黑眼睛的中华儿女,都认为自己是炎黄子孙、龙的传人。

中华最早的农业文明是炎帝神农文化

中原历史悠久,文化灿烂。我国新石器时代最早的裴李岗文化,就发现于中原腹地。八千年前,中原大地的先民们已开创了比较先进的农耕文明、家畜饲养业和手工制造。大批出土文物证明,裴李岗文化的农业文明起步比仰韶文化时期早的多。中原地区最为强盛的部族是少典氏,长期活动定居于中原地区。

《国语·晋语》载:“昔少典氏娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。” 少典氏与有蟜氏的祖居地在中原,由其分化而来的炎帝神农氏族与轩辕黄帝氏族,主要活动区域在黄河流域,炎黄文化的形成发展亦主要在中原地区。中原是中华民族最重要发祥地,也是中华众多姓氏的重要发源地。中国的上万个姓氏中,起源于中原的有1500个,今中国常见的100个大姓中,源于河南的有73个。全世界有14亿华人认同炎黄文化,同尊炎帝神农氏和黄帝轩辕氏是人文始祖,共认炎黄文化是民族的根文化。这样巨大的凝聚力,来源于神农炎帝与轩辕黄帝、炎黄精神和炎黄文化。

《竹书纪年》记载:“炎帝神农氏,其初国伊,继国耆,合称,又曰伊耆氏。” 宋司马光作《资治通鉴》、《四库全书》、《帝王世纪纂要》均沿袭《竹书纪年》的记述。伊川古有“伊侯国”之称,安阳殷墟甲骨文卜辞中有“又牧于伊侯”的记载。

“炎帝神农氏,其初国伊”。第一代炎帝神农氏诞生即在伊,据《春秋纬·元命苞》记载:“少典妃安登游于华阳,有神龙首,感之于常羊,生神农。人面龙颜,好耕,是谓神农,始为天子。” 这是流传千载的创世传说,历代经久不衰。少典妃有蟜氏女安登感神龙首生炎帝神农的“神龙首”,位于熊耳山脉的洛阳伊川龙头沟这里有九条沟溪,世称九龙之地。有泉曰龙凤泉,泉水长流不息。华阳之华,指宜阳花果山的华山,今称岳顶山,亦称花山。神龙即伊川龙头沟的天然石龙即位于此华阳之山东方约四十余公里。《山海经·中次七经》记载:“东二百里,曰鼓钟之山,帝台之所以觞百神也”。《太平御览》卷42曰:鼓钟之山“今名钟山,在陆浑县西南三十里。”此山在今河南伊川鸣皋乡西南,嵩县田湖之西,天然石龙的西南方。山状如倒扣的巨型大钟。鼓钟之山为百神聚会之所,也是炎帝神农部落祭祀百神之地。鼓钟之山载明为觞百神之所,是炎帝神农部落祭祀天地,并请百神参加的盛大宴会的地方。

远古时代先民四处迁徙,他们需要通天的龙来护佑自己。龙是人们敬畏的通天神灵和寄托的精神象征,不管后世龙的形象如何演变,但龙的功能和精神纽带作用没有改变。

历代学者对女登所感神龙首不可实指,又语焉不详,盖因过去将炎帝神农氏诞生之地指为陕西宝鸡或湖南、湖北,因两地无“神龙首”,亦与华山之阳地域不合,故不可能确指神农的诞生地。另外人类活动使石龙地区森林植被破坏,黄土裸露,使天然石龙被泥土所覆盖,变得模糊难辨认。随着历史的风云变幻,古老的天然石龙逐渐的湮没了。

在少典时代,天然石龙应非常清晰逼真,当少典妃有娇氏女登在常羊游玩时,看到这个巨大逼真的石龙,心中惊喜万分,敬之为神龙。女登诚惶诚恐、激动、兴奋的心情可想而知。回去后把自己的所见之石(神)龙的景象告知少典,少典是伏羲的后代,属龙族,当然也高兴激动......,后来女登孕而生子,其子长大后教民发展农业,研究历法,确定一年四季二十四节,成为农业之神,即为炎帝神农。因神农是有娇氏女登看到石神龙后生的孩子,又称神龙氏。农业靠天吃饭自然对龙的尊崇程度高于一切。后世就把少典妃感神龙首生炎帝神农的事变成神话传说流传下来。炎黄子孙、龙的传人之说,可能源于此。

王大有先生所著《三皇五帝时代》(中国社会出版社)一书特别指出:“自秦、汉以来,文献所记有蟜氏安登(女登)游华阳感神龙首于常羊生炎帝之说,学者均不知所指为何地,今伊川大莘常元羊家坡之石神龙,于此证实。故有炎帝本起烈山(厘山)之说。”

洛阳河洛文化研究院院长杨作龙先生著有《炎帝文化发端伊洛论》,对八代炎帝进行了认真祥细考证。通过亲临天然石龙现场考察,并对多种史料进行综合疏理考证,得出“炎帝文化发端于伊洛”的结论,杨作龙先生亲临伊川平等乡大莘店之龙头沟巨型石龙,亲眼目睹雄伟壮观的巨型石龙,感叹说:“在布满植被的上古大地唯有石龙突显,定十分壮观。在盛行感生观念的母系社会,以巨型石龙为感生图腾,正符合炎帝神农诞生的传说,石龙与神农读音很相近,第一代炎帝的活动范围可以坐实在嵩山以南及以西地区。”伊川平等乡大莘店之石龙地区是第一代炎帝神农石年的故里。

文献对天然石龙的记载:

炎帝神农氏族崇拜神龙,与少典妃安登(亦称女登)感神龙首生炎帝神农的创世传说有关。

《帝王世纪》云:“神农氏在位百二十年,凡八世:帝承、帝临、帝明、帝直、帝来、帝哀、帝榆罔。”实际上炎帝神农氏应是新石器历史时期的一个延长时间很长的部落氏族。炎帝神农氏即神龙氏族,龙祖中有飞龙氏、潜龙氏、居龙氏、降龙氏、土龙氏、水龙氏、青龙氏、赤龙氏、白龙氏、黑龙氏及黄龙氏,龙在中国政治、文学、艺术、习俗及信仰中都有鲜明的印迹,成为华夏民族的标志。

历代对少典妃安登(亦称女登)感神龙首生炎帝神农的记载不绝于史:

《帝王世纪》云:“炎帝神农氏,姜姓也。母曰任姒,有蟜氏女登为少典妃,游华山之阳,有神龙首,感女登于常羊,生炎帝。人身牛首,长于姜水。有圣德,以火德王,故号炎帝。初都陈,又徙鲁。又曰魁隗氏,又曰连山氏,又曰烈山氏。”

《宋书·符瑞志》:“有神龙首感女登于常羊山,生炎帝神农。”

《路史·后纪三》:“炎帝神农氏,姓伊耆,名轨,一曰石年,母安登感神于常羊,生神农于烈山之石室。”

《纲鉴·三皇纪》:“少典之君娶有蟜氏女,曰安登,少典妃感神龙而生炎帝。”

神农文化源头在中原的伊洛地区

《周礼·职方氏》载:“河南曰豫州,其山镇曰华山。”这个华山不是西岳华山,而是少典氏祖居地熊耳山伊洛河之间的华山,称为“岳顶山”,即宜阳的花果山,是有熊少典氏和有蟜氏活动区域。

甲骨文、钟鼎文龍字的演变与天然石龍

石龙所在的伊洛河流域,四季分明,植被繁茂,山溪密布,旱有伊洛之水,涝有山丘可退,自远古时代中华先民即居住于此,更把这里看作天下之中,最早的“中国”一词也出自这里,如西周时期的“轲尊”:

铭文中讲到周武王定都洛邑:“唯王初迁宅于成周,则廷告于天曰:余其宅此中国”。

《史记·天官书》:“自河、山以南者中国,故中国山川东北流”。指的即是伊洛地区。

天然石龙正位于熊耳山脉东端,这里有九条沟溪,世称九龙之地。中间一沟为龙头沟,沟中有泉曰黄龙泉。石龙即位于龙泉附近羊架坡,世传为常羊坡、常羊山。宋代邵雍所著《伊川击壤集》中有:“十八日越牵羊坡达伊川坟上。”并赋诗曰“陆海卧龙收爪甲,云山胜处追寻偏。春雷惊起千年蜇,笔下苍龙自往还。”

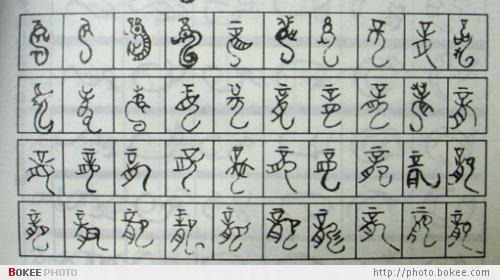

古今龍字有多少艺术的写法,恐怕难以统计出来。龍字的写法,从甲骨文到金文再到繁体龍字定型,有一定演变规律。

甲骨文和钟鼎文龍字的典型写法,从甲骨文到金文再定型为繁体“龍”

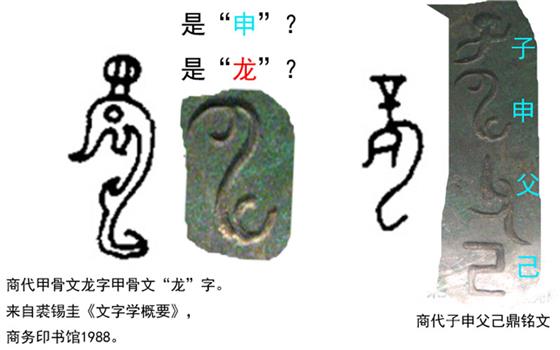

伊川出土有商代有铭文的“子申(龍)父己鼎”:

依据裘锡圭先生《文字学概要》中关于龍字的图形和解释,以闪电一曲一伸来厘定“申”字不确,“申”字是地地道道的龍字:

龙字的写法,从甲骨文到金文再定型为繁体“龍”字,最明显演变规律是右上方是辛字头。典型甲骨文  字就是辛字头 ,《甲骨文字典》释义:龍,“ 象龙形,其字多异体,以作

字就是辛字头 ,《甲骨文字典》释义:龍,“ 象龙形,其字多异体,以作  者最典型,象巨口长身之形,从

者最典型,象巨口长身之形,从 (辛),从乙。“月”其吻,

(辛),从乙。“月”其吻,

带辛字头的甲骨文龙字;

西周青铜器上之龙字,其共同特征也是右上角均是辛字头,例如:

《多友鼎》龙字:

演变成篆体、繁体定型为“龍”,辛字头变为立,巨口有牙成为月,龙身成右偏傍。甲骨文、金文、篆体“龍”字虽多有异形体,但演化却有一条明显的规律,主体是龙巨口有牙,蛇形弯曲之身,头上有“辛”字头。伊川石龙地区古称大莘(辛)。

特别有意思的是,伊川石龙附近发现的西汉空心砖模印“人龙和谐图”(下图左),与金文《王孙遗书钟》的龍字(下图右),两者的艺术表现手法竟然有异曲同功之妙,都是在腾龙的后身上有一个小人,形象的表达出人与龙的亲密关系。

甲骨文、金文、篆体、繁体龍字虽多有异形体,但演化却有一条明显的规律,主体是龙的头部,为巨口有牙,头上方有“辛”字头,右旁是弯曲之身。

以往有说“龍”字的“辛”字头表示刀,是镇压龙的。但古今都视龙为神圣的吉祥物,“辛”表示镇龙的刀,说法很难成立。那么,龍字的写法组合当另有含意。

在断代史书《汉书•地理志》中,石龙所在的地名为“新城”,此地在《左传》、《战国策》、《吕氏春秋》、《史记》、《水经注》等史书典籍中均有记载。新城古称“有莘氏”,《史记•殷本纪》记载商朝开国宰相伊尹即是有莘氏媵臣。《水经注》上记述:“昔有莘氏女采桑于伊川,得婴儿于空桑,长而有贤德,殷以为尹,曰伊尹也。伊水又东北过新城县南” 。“新”与“莘”和 “辛”古义相同。“辛”是地名的表示。

将天然石龙“巨口、弯曲之身”的艺术形象简单描绘下来,上面标出石龙所在的地理位置“辛”,与古龙字极其相似,很可能就是龍的原始写法或含义。

后世对“龍”字虽经多种艺术性处理,但主体形态没有实质性变化,传承脉络清晰。至于简体“龙”字,大概也是受“龙要镇压”说法的影响,于是在龙的腹部插上一把匕首,已经很难看出其龍文化信息传承和艺术含蕴了。

石龙地区的天象气候很有研究价值

农历二月初二到春分清明期间,暖湿气流交汇于石龙上空,出现对流天气,带来闪电和隆隆雷声和风雨。

“二月二”的习俗。来历与古代天文学对星辰运行的认识和农业节气有关。古代天文学观天模式,在周天黄道确定二十八个星座,称为二十八宿。古人将这二十八个星宿按照东南西北分成四宫,每宫七宿,并按照它们的形象将四宫附会为四种动物。其中,东宫七宿被想像成一条南北伸展的巨龙,由三十颗恒星组成。当被称为“龙角”的东宫七宿的第一宿出现于地平线上的时候,正值春天来临,所以,古人将它的出现作为春天的标志。而此时,恰逢我国农历二月雨水节气前后,由此产生了“二月二,龙抬头”的说法。

。

。

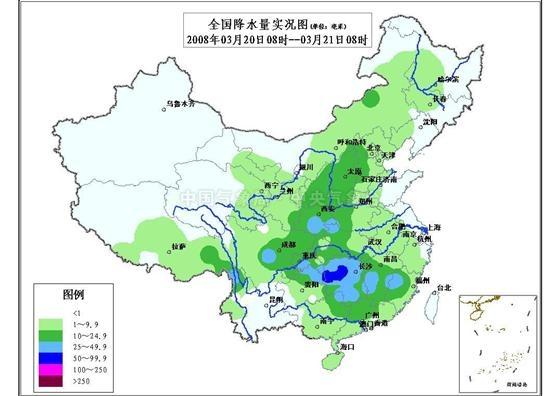

农历二月初二到春分期间,暖湿气流应时而至交汇于石龙上空,出现对流天气,带来闪电和隆隆雷声和风雨:

故汉代许慎《说文解字》说:“龙春分而登天,秋分而潜渊”。

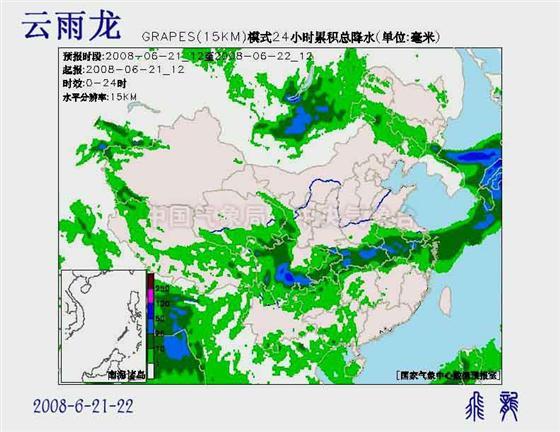

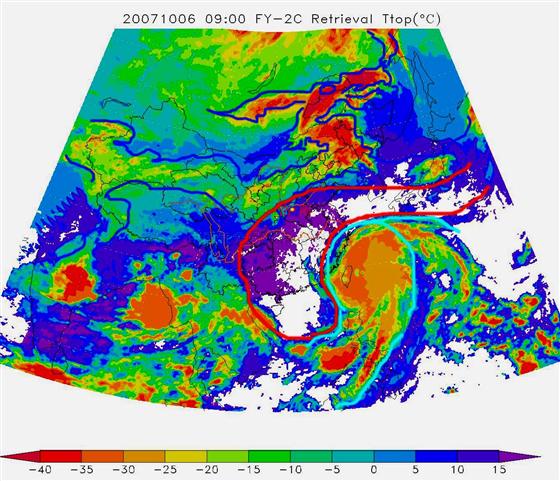

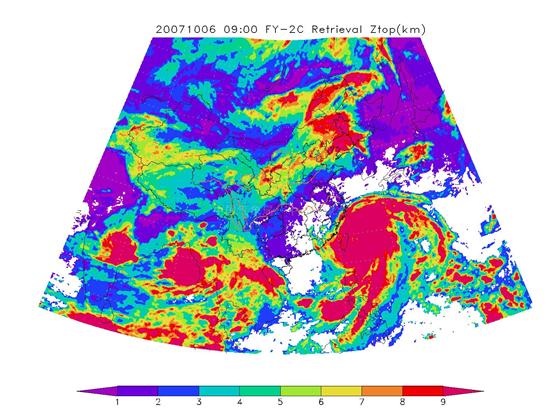

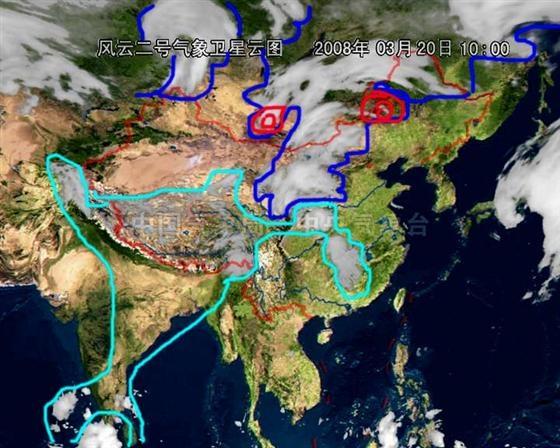

现代遥感卫星拍摄的石龙地区阴阳交汇云图:

:

:

新春春分前后第一声和秋分时节呼隆隆的雷声就成了神龍名字的叫法读音“隆 long”

天然石龙地区流传有“惊蛰闻雷雨调顺,春分龙隆好收年”,“春分雷鸣龙升天,定主雨顺好收年。最怕秋分龙带闪,冬无雨雪遭灾难”。“二月隆隆天鼓响,皇帝百姓喜洋洋。九月若闻隆隆音,冬春大旱愁煞人”。“九月雷声发,大旱一百八”。 站在石龙地区观测太阳运行情况,当太阳从太室山太阳谷(大谷关)出来时正好夏至,而太阳运行到广寒宫(广城关)时即为冬至,而太阳运行落到“终”(钟山),严冬过去春天来临。

《山海经·中山经》记载石龙地区有“鸣蛇”和“化蛇”。它们出现预示着未来干旱雨涝:“中次二经注山之首,鲜水出焉,而北流注于伊水,其中多鸣蛇,其状如蛇而四翼,其音如磬,见则其邑大旱。阳水出焉,而北流注于伊水,其中多化蛇,其状如人而豺身,鸟翼而蛇形,其音如叱呼,见则其邑大水”。

天然石龙是蛇形龙身,有翼状石层,与“鸣蛇”、“化蛇”相一致,特别是石龙地区春分、秋分时节不同的雷声,预示着未来截然不同的天气状况,古人以为石龙有灵性,自然要尊石龙为通天之神龙。

伊川大莘店炎帝庙,庙中的炎帝神农像,背后就是神龙:

著名龙凤文化研究学家王大有先生论述伊川天然石龙:“洛阳伊川大莘天然石龙是世界上仅有的祥瑞自然景观,兆瑞中华腾飞。龙种龙子龙的传人,乃是天造地设的大自然赋予,是自然风光奇迹旅游之最。文献典籍载神农母感神龙首于常阳(羊),帝尧母感生于伊川,商相伊尹生空桑,皆在此地。是则洛阳伊川有莘之地,当是炎帝神农氏、帝尧、伊尹的诞生地,石龙之乡则为中华始祖发祥之圣地,石龙为始祖圣迹,则宜同时做历史人文问祖开发。炎帝在九龙沟九卓常阳设灵台,树圭表,仰观斗魁,日观大明九皋,昏察星相,立四时八节,定天地之中,而肇有中原、中国。承伏羲少典之制,此地皆有遗迹可证。宜作中华文明(科技、天文、农业、历法)八千年圣迹开发。则自然景观与洛阳伊川九龙沟的远古遗址,成为与中华始祖互证之圣地。与历史人文、地理、中华文明发轫一体开发,使洛阳伊川九龙沟古空桑的远古遗址与中华始祖互证之圣地,成为中华民族爱国主义教育基地,成为海内外炎黄子孙寻根拜祖圣地。故当将泯没之史迹重新昭告天下,不然何颜面对祖先创业艰辛。”王大有先生为石龙题词:“神農龍”。

北京大学考古文博院博士生导师、著名民族考古学家李仰松先生对洛阳伊川天然石龙给予很高的评价:“龍,作为中国文化的一种象征,有其深刻的内涵和历史背景。如伊川发现的天然石龙、查海出土的巨型石块堆砌龙、濮阳出土的蚌塑龙、黄梅出土的卵石摆塑巨龙,以及我国历代文献所记载的各民族神话、传说中的‘龙’等等,它已形成了我中华民族古今信仰、团结奋进的精神支柱。天然石龙的发现,更加显示了中原龙文化的源远流长,博大精深的风采。”(摘自2001年6月16日来信),李仰松先生为伊川天然石龙题词:“石龍騰飛中華志,古今敬仰民族魂。”

龙是中华传统文化的标志,龙文化在中华文明演进的历史过程中有着非同寻常的地位与作用。作为中华民族的图腾,历朝历代都尊崇龙。作为吉祥物,从百姓、官员到帝王,均视龙为通天神物。中国人每12个人中,有2个属相为龙。在各类节日庆典中,龙的形象尤为突出。

龙曾被划为“封建主义”的范畴,“破四旧”时,天安门城楼上的腾龙图案欲改成葵花图案,周总理说:“可以搞龙,天安门本身也是四旧嘛”。在北京天安门城楼上悬挂的国徽旁,就是金光闪闪的腾龙图案,如今,天安门城楼国徽两旁那腾跃飞舞的条条金龙,不仅是最高规格的龙文化艺术形象,而且象征着中华民族世代传承、团结向前的精神风貌:

天坛祈年殿的龙和凤

龙文化是中国传统优秀文化的标志,已成为凝聚中国各民族和世界华人的精神纽带。天安门前的中华文化标志---华表上端,就是威风凛凛的龙:

故宫太和殿巨型石雕龍

山西大同九龙壁为坐南朝北的单面五彩琉璃照壁,长45.50米,高8 米,厚2.09米。高出一般民房,显得十分巍峨壮观。较之北京北海九龙壁(长25.5米,高4.9米,厚1.42 米)要高大将近三倍:

历史上的英雄入物,往往被赞颂为“炎黄子孙”“龙的传人” 。图为神农氏炎帝与轩辕氏黄帝巨型塑像:

龙文化是中国传统优秀文化的标志,已成为凝聚中国各民族和世界华人的精神纽带。可以说,在中华汉字中,中国龍文字的形成、演变和传承,最具典型代表意义,是中华传统优秀文化的一个缩影1997年,香港回归是龙的传人的大喜事,应世界文化艺术研究中心的邀请,洛阳巨型天然石龙摄影作品参加在香港举办的“首届世界华人艺术大赛”。石龙的雄姿使参观者眼界大开。参观展出的港澳台同胞、海外华侨对天然石龙的发现感到欢欣鼓舞,他们为中华祖国龙的国度有如此体形巨大、象形逼真、年代久远的巨型天然石龙而自豪,纷纷赞誉这是“世界第九大奇迹”之一,是当之无愧的“天然第一龙”。尤其是石龙腹部的小石龙,紧密依偎在巨龙身上,象征着港、澳、台是中华祖国巨龙身上天造地设不可分割的组成部分。

中国古都学会会长

在刊载有天然石龙全景照片的《世界华人艺术大赛获奖作品集》上,

全国人大副委员长陈慕华题词:“大潮扬帆。”

全国人大副委员长王光英题词:“发展中华文化,促进中外交流。”

全国人大副委员长程思远、卢嘉锡题词:“让世界了解中国,让中国走向世界。”

全国政协副主席马万祺题词:“弘扬中华文化,促进国际交流。”

中国新闻工作者协会会长、《人民日报》原社长、解放军中将邵华泽题词:“风韵天然。”

中华龙脉书艺顾问周乙通和北京潮人联谊会秘书长颜顺钦,于2000庚辰世纪龙年冬至日,专程从北京驱车亲临天然石龙,目睹当日东风、西风在石龙、石凤处阴阳交汇的奇观实景,感慨万分。周先生题词:“龍鳳呈祥瑞,萬民樂太平。”颜先生题词:“太平盛世,飛龍奇觀。”。

中华民族传统文化博大精深,源远流长。龙文化是传统文化中的精华,从万年以来的历史看,不论朝代如何更替,历史怎样变迁,龙文化始终是一脉传承永不衰败,究其原因是龙文化代表着中华民族的精神象征。龙文化所包蕴的天人合一,国家一统,民族和睦,阴阳互补,礼义诚信,正中仁和,自强不息,多元兼容,五湖四海,奋发向上,变化创新等丰富文化内涵,始终激励着炎黄子孙龙的传人生生不息,奋斗不止,成为中华民族各族人民团结向前的精神纽带。

中华文化复兴系列活动倡导者李伯淳先生题词:“飛龍在天”。

中国黄河文化研究会副会长、河南省博物院研究员许顺湛先生题词:“龙腾虎跃”。

中国古都学会副会长,洛阳市原市长、原市人大主任任普恩亲临石龙考察,题词 :“陸海臥龍,神州奇觀”。

苏州铁道学院旅游系叶骁军教授题词:“天然奇觀伊川龍,電波驚世洛陽風”。

洛阳市历史学会原会长曹法舜先生到石龙考察题词:“河洛大莘臥神龍,開天闢地自形成,國之瑰寶民族徽,華夏神州永昌盛”。

海外友人季文藝先生为石龙题词:“東方騰紫氣,北國駕祥雲,三山五嶽連天海,草木雲中一神龍”。

著名书法家刘敏世在中国历史博物馆为石龙题词:“天然神龍,中華騰飛”。

交通部驻洛扶贫工作组王宏图、罗鸿权、陈虎跃、赵泽民等到石龙考察,分别题词:

“千年巨龙今犹在,万年中华永不衰”。“伊洛神龍居伊川”。“国之祥瑞”。“奇观石龍”。

由统战部华文出版社出版的《中華龍·源流文化》(作者陈富城),彩版第一页是天然石龙春、夏、秋、冬实景照片(摄影翟智高)。在这本书的出版座谈会上,中央统战部副部长、中华海外联谊会副会长田鹤年先生发表讲话,他说:“龙是中华民族的象征。在历史长河中,龙作为中华民族共同的崇拜物、神灵、艺术形象,沟通了中华大地上不同民族、不同信仰的人们的关系,增进了各民族的相互理解和团结,对民族融合、文化统一起到了积极作用。源远流长、丰富多彩的龙文化,在中国传统文化中占有相当大的份量和亟其重要的地位,是中国传统文化的标志。”《中華龍·源流文化》第四章“龍的奇迹”中指出:“要强调一点的是,石龙所在地域正是黄河流域文化区的中心,是中原龙源的腹地。在这里出土的还有大量距今八千年的裴李岗文化器物,仰韶文化、龙山文化至夏、商、周时期的文化遗存也十分丰富。我们认为作为中华龙文化源头之一的濮阳一带和伊川天然石龙的发现会为我们追溯龙源提供更多的依据。不管沉睡几千年的天然石龙是否能成为探源的焦点或依据,但作为龙乡的奇迹它将同出现在中华大地上的龙纹一样,激起人们景仰和自豪,并将同祖国的山川一样永存”.

石龙以北26 公里是被联合国列为世界文化遗产的“龙门石窟”。以及关林、白马寺等著名景点。五大都城遗址(夏二里头、商偃师商城、周王城和成周城、汉魏洛阳城、隋唐东都城等)在石龙的北方一字排开。一年一度的洛阳牡丹花会盛况空前。

石龙以东有少林寺、净土寺、中岳庙等名刹宝寺。南部有白云山、石人山、龙峪湾、龙池曼、天池山五大国家森林公园。西部有九龙洞、花果山景区。以上景区与石龙为近邻且有高速公路和旅游快速公路相通。洛阳飞机场到石龙不到一个小时的路程。

中国各类风景名胜应有尽有,但没有一个是真正的龙文化景观。天然石龙体形巨大,龙形逼真,一年四季变莫测,与天文、历法、易经等有密切关系,是独一无二的神龙奇观。水不在深,有龙则灵。这个神龙奇观是天然的,别的地方难以复制。 除了石龙,这里还有天然石凤凰,天然石龟等,是未来发展成独一无二龙凤文化特色景区的资源优势。加强对天然石龙的保护、研究和开发是十分必要的。

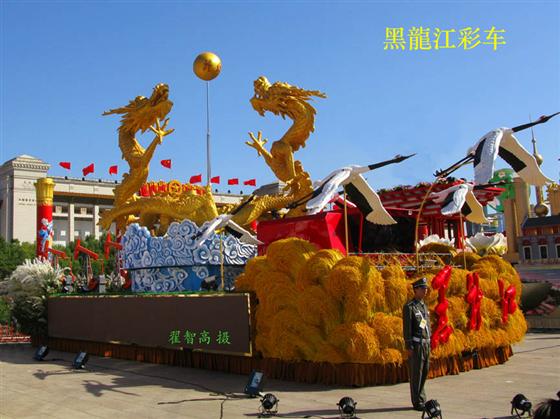

国庆六十周年大典,黑龙江、广东龍彩车在天安门广场:

有龙必有凤凰,河南彩车是牡丹(象征凤凰)

湖北彩车也是凤凰

洛阳牡丹花会“河洛欢歌·广场文化狂欢月”龙凤呈祥:

中国人认为最吉祥的龙,没能作为北京奥运会的吉祥物了。但是,2008年8月8日晚8时二十九届北京奥运会开幕式上,出现了中华龙龙舞和龙柱腾起:

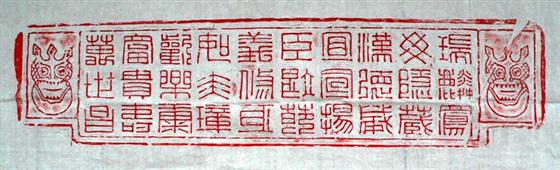

瑞麟鳳 毋隱藏 漢德威 宜宣揚 臣竭節 義修身 如圭璋 歡樂康 富貴壽 萬世昌

那么多的西方人和他们的国家元首,兴高采烈观看中华龙龙舞和龙柱腾起,不论哪个国家的领导人,都认为中华龙是很吉祥的。

看来不用中华龙做北京奥运会吉祥物不仅仅是失误啊,是中国某些官员的“自卑”与“奴性”太重,缺乏龙的传人应有的阳刚和骨气。

春分至清明时节有无雷雨出现,预示着当年的干旱雨涝,尤以天然石龙一带最为应验。流传有“惊蛰闻雷雨调顺,春分龙隆好收年”,“春分雷鸣龙升天,定主雨顺好收年。最怕秋分龙带闪,冬无雨雪遭灾难”。“二月隆隆天鼓响,皇帝百姓喜洋洋。九月若闻隆隆音,冬春大旱愁煞人”。“九月雷声发,大旱一百八”。这些谚语印证了古人对春分、秋分时节隆隆雷声的因果关系长期观察的结果,即春分的隆隆雷声主夏秋风调雨顺,而秋分的隆隆雷声预示冬天少雨雪。如果秋分以后再有隆隆雷声,就会有较长时期的干旱了。

春分至今不见隆隆雷声出现,说明西南暖湿气流北上强度很弱,与西北冷气流形不成剧烈的交锋碰撞,北方降雨稀少,可能发生大面积严重干旱。中原洛阳豫西地区降雨稀少,旱情加剧。

此时应是雷发声,阴阳相薄为雷,四阳渐盛,犹有阴焉,则相薄乃发声矣;《韵会》曰:“象气出之难也。”注疏曰:“发,犹出也。” 始电︰电,阳光也;四阳盛长,值气泄时而光生焉。故《历解》曰:“凡声,阳也;光,亦阳也。《易》曰:“雷电合而章。”《公羊传》又曰:“电者,雷光。”

春分节气,东南暖湿气流活动明显减弱,西风带槽脊活动明显增多,低压活动和气旋发展,低压移动引导冷空气东移南下,北方地区多大风和扬沙天气。当冷暖气团交锋时,锋面地区会出现阴雨、打雷天气。