国有四维,一维绝则倾,二维绝则危,三维绝则覆,四维绝则灭。倾可正也,危可安也,覆可起也,灭不可复错也。

——《管子》

纪纲道德,经纬人事,上考之天,下揆之地,中通诸理 。

——《淮南子·要略》(统领知识的管理哲学)

以前的文化管理是经验管理,美欧的现代管理是技术管理。彼得认为:“任何组织想要取得成功,都必须拥有一套自己的事业理论。”·德鲁克

中国管理学是对东西方管理思想取舍、整合、融通、交融的锻造,籍东方天地人和为基点,取百家精华为统筹,融科学、哲学为一体。

中国管理学倡导的C理论则是知识管理与智慧管理。

一般对于管理有个错误的观念,认为它是单一线性的控制机能,而且是持久不变的。实际上,反观现代管理的实际运作可以看出:管理是需要不断更新、包罗万象的事业。它必须配合外在环境,在组织内部不断求变创新,唯有认识其不同面相,加以连贯、整合,才能产生总体效能,也唯有如此,才是具有经济效益的管理。

对于这样的理想,可以从中国《易经》哲学的基本思想中得到印证,即不论是天地运行或万物运转,生生不息的现象,都是一种因应外在变化,内在不断更新的过程,因此,成中英先生悟出了这正是一个较为完美和整体的管理模型,并延伸发展成一个新的中国管理观——C理论。

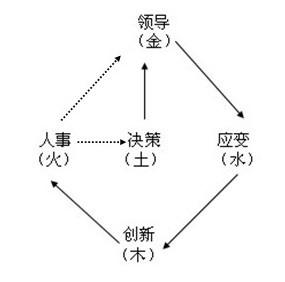

所谓C理论,有内在和外在两种层面的意义:就外在意义而言,它代表中国、文化、变化、《易经》与儒家等;其内在意义则为决策(Centrality)、领导(Control)、应变(Creativity)、及统合人才(Coordination)等五项,这些也就是管理最重要的五个环节,是C理论的基本架构。

决策:所谓管理即决策,决策为一切的中心。由此可见,决策能力的培养十分重要,决策的基本条件是有清楚明确的目标,把握环境因素,结合知识、技术,建立一套发展实施计划。

领导:决策的发挥执行,有赖强而有力的领导,领导通用除了建立于学识素养、风度气质、意志、胸襟、睿智、亲和力等特质之上外,领导者本身亦须有坚定的中心信念,如此才能带领下属达到目标。

应变:应变与决策有密切关系,愈能掌握变化,决策愈能成功,实现目标,所以成功的领导者虽然应坚持原则,但也必须能权亦。

创新:创新与随机应变之别,在于前者是以实务及目标为基础整体地思考出来的成果,而后者则是未经整体思考反映出来的行为。所以创新的观念或计划,应是根据钻研环境的种种变化与内部发展目标而产生的。

统合人才:强调识人、用人能力的培养,许多管理者不是没有人才,而是没有充分开发其人力,没有让人才与目标更密切地配合,这无异是一种浪费。

一、C模式是基于C理论的管理实践模式

1、什么是C理论

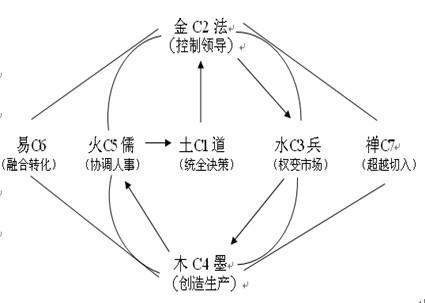

C理论是从中国传统的文化:儒家、道家、法家、兵家、墨家,这五家主流文化中提炼出的管理思想,同时融合《易经》文化和《禅宗》[1]文化,形成了C理论基本的理论框架。

C理论的问题是什么?如下图:

儒家文化是C5,C1是道家文化。C1特别适合做统筹和决策,它是与五行中的土相结合的,但应用中很难,它本身是抽象的文化。

一个管理的理论如果没有人明白,是可悲的,而明白后如果不能用,更是可悲。我们不能让悲剧延续下去,这就是我们做C模式的初衷。

2、C模式是基于C理论的管理的实践

我们不只是为中国建立自己的管理学科,更关键的是我们的企业家的确缺乏人文精神,缺乏思考。总的来说,我们要使茫然的企业家拥有灵魂,让有责任的企业家获取动力,让绝望的企业家看到希望。把C模式带给你,让你知道,“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”[2],怎么“修”?用C理论来修,这就是C理论的基础。

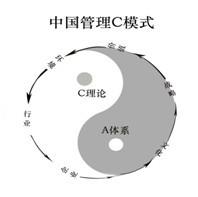

C模式是基于C理论的管理的实践。(如上图)C模式由两大系统组成:一个是C理论,一个是A体系。C理论就是成中英教授的管理模式,他将儒家、道家、法家、兵家、墨家的核心文化加上《易经》与《禅宗》,形成了一个管理的系统。这个管理系统是一个哲学系统,是自动生成的哲学系统和思想系统,最大的特点是《易经》上的“生生不息”,这就是整个C理论最核心的价值基础。C理论认为在中国的传统文化里,有一种生生不息的力量,这就是回到整个宇宙的太空中,我们的文化是一个大文化。首先考虑天地人和,按道家来说,“人法地,地法天,天发道,道法自然。”自然是什么?自然是整个太空,包括银河系以及所有的星系,取名“宇宙”。宇宙是一个空间的概念。

C理论的核心是在中国的《易经》里,通过“易、不易、简易、互易、合易”,实现了物质不灭,动力不惜。它将宇宙中生生不息的力量与中国的人文做结合。不同的学说,都在解释生生不息的力量,大家的认识是不同的,但有一点是大家都认识到的,就是《易经》里认为生生不息的“天行健,君子以自强不息”。因为在宇宙苍穹中有一种生生不息的力量,作为君子的个体,应该与这种力量进行互动、进行心灵的呼应。“地势坤,君子以厚德载物[3]”,是因为“德”就是按照宇宙规律办事,称为“德”。什么是“道”?一阴一阳谓之“道”,就是不断变化冲击,这就是“道”。

“道”是所有事物的原动力。儒家认为生生不息的力量是什么?是“仁”。孔子认为“仁者爱人”。“仁”是一种动力,因为有了“仁”,才让彼此之间有了心灵的沟通;因为“仁者爱人”,使天地之间有了对话。不同的学说有不同的看法:墨家认为是“爱”,儒家认为是“仁”,佛家认为是“空”。《心经》[4]的开篇“观自在菩萨.行深般若波罗蜜多时.照见五蕴皆空.度一切苦厄.舍利子.色不异空.空不异色.色即是空.空即是色”。什么是色?存在的万物都是色。什么是空?禅宗的三个境界:看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山仍是山,看水仍是水。第三个境界就是“空”,把有的东西看空,把空的东西看空,把空的东西再看空。

中国的传统文化五千年生生不息,这在人类的历史上,其他文明从来没有做到过。这种生命力来自于我们文化的代码,在传统文化里,有一种基因在里面,它决定了我们文化的生命力,那就是“和”。在传统的文化里,“和”是动力之源,它延伸出很多,总的来说因为有了“和”,使我们的文化面临征服时,我们能够反征服。内蒙曾经征服过我们,后来被我们征服变成了现在的内蒙古;满洲曾经征服过我们,现在变成了东三省。这些就是因为他们在征服我们的时候,我们通过文化反征服。

我们虽然拥有深厚的文化底蕴,有着辉煌的唐朝盛世,有着强盛的明王朝,但到1840年后我们却一蹶不振。这是因为我们的文化没有与经济做匹配,文化渐行渐远。如何让文化为经济服务是我们要思考的问题。

西方在这方面做的很好,西方的文明体系给他们带来了强大的经济动力。因为它的文化向下走,而我们的文化则向上走。我们的文化上升到了心灵,西方的文化下行到了生活。美国的文化就是显著的例子。在文艺复兴开始之前,人类是以“神本”为核心的。“神本”认为这个世界是由神主宰的,神是万物的主宰,我们都是神的羔羊,我们在面对神的时候,别无选。因为上帝说要有光,于是就有了光,上帝不会告诉我们为什么要有光。上帝又告诉你“凡信我者必得救,不信我者不得救”。《圣经》中说到“上帝是万物的主宰”,这是在文艺复兴之前。因为“神本”的思想在人的心中如此的强大,以至于形成了若干对人的人权、心灵、尊严践踏的很多机构,包括宗教裁判所等等。这时人类开始反思,我们是上帝造创的,上帝没有说要管理我们,而是让我们自己管理,这就开始萌生了“人本”的萌芽。这就是文艺复兴的本质,从“神本”走向“人本”。

尼采[5]说:“上帝死了”,于是世界由我们人类按照上帝的意志来自我管理,人按照自我的意识,越管越开心,而且管理的还不错,认为人可以超越上帝。后来尼采疯了,但是文艺复兴的确是从“神本”走向“人本”。它的“神本”由高的地方走下来,走到人间,最重要是走入生活层面。它从精神的世界走向了技术的世界,把“人本”的思想代进了管理中、发明中,因此又出现了一系列的发明,而这些发明创造按照上帝死了的说法,人类要管理,自己必须要创造,创造的越好越基于上帝的本质,是西方的神学。托马斯•阿奎纳(Thomas Aquinas)[6]不善于讲话,但他一讲就语出惊人。以前“神学”和“科学”是对立的,到了阿奎那的时候,他发现“神学”和“科学”并不矛盾,相反“神学”和“科学”可以相融,因为“神学”大于“科学”,“科学”是“神学”的一部分。人类越发展,经济越发达,个人的能力越强就越接近上帝的本意,所以说这是西方文化的下形。

我们的文化在向上走,越走越唯心,而西方的文化在下行。这种不同的思考方式决定着在当代的文明里面,我们虽然走过了辉煌的十几个世纪,但是从明朝的末年,从郑和下西洋结束,我们走向了封闭,闭关锁国,那时我们就已经走向了没落。有的学者说四百年,不管是四百年还是1840年后的短短不到二百年的时间,我们的确在这个时期没有了生命。这是因为我们缺乏A体系,而西方就是靠A体系成长起来的。现在的中国要走出自己的模式,我们不可能抛开A体系,必须兼顾,西方衰落的今天是我们未来的明天,因为中国人总是喜欢过犹不及,矫枉过正,这就是“C模式”。“C模式”看起来很简单但又并不是像A+B那么简单,因为一个企业都是由环境所包围的,任何一个企业不能离开它所生存的环境、离开它生存的空间孤立的存在。企业作为一个社会组织,它本身就是环境的产物。

任何企业都是环境下的企业,世界上不存在脱离环境生活在真空里的企业。任何企业都是大环境、中环境和小环境结合的产物。宏观环境包括:环球经济冷热、政治起伏态势、文化冲突与融合、社会稳定与动荡、科技发展与瓶颈、国际贸易倾销与保护、战争与和平等等。中观环境包括:国内政策动向、经济增长速度、文化导向作用、社会文明状况、技术进步幅度、消费意识变化、物价指数等等。小环境包括:企业发展优势、人力资源状况、资本充足程度、设备配置档次、市场占有分布等等。

所谓的“大环境”就是“寰球同此凉热”,这就是大环境。全球的、世界的、政治的、经济的、文化的、社会的融合在一起就是大环境。比如:因为墨西哥的甲流还在变异中,致使今年中国医疗行业股票暴涨;塔利班的恐怖分子在阿富汗的作为导致目前中国的油价比美国贵一倍。现在,世界就是一个地球村,墨西哥离我们并不遥远。无论天涯海角,今天挥手,明天便可相见。古代那挥手依依作别,一别十载的时代已一去不复返。

“中环境”就是指行业的,不只是与国内国际的政治经济文化有关,与行业也有关联。行业存在行业的生命周期,任何一个行业,都存在培育期、成长期、成熟期和衰亡期。有人质疑这个理论的概括性,以种小麦为例,日日年年能有什么差别。小麦过去是我们的主食,现在却成为我们的副食,再过若干年可能就成了餐桌上的点缀。只不过有的生命周期长,有的周期短,根据企业战略管理,企业处在行业的不同时期战略也是不同的,是跟进战略,扩张战略,还是采用多元或专一化的战略,要相时而动。

不同的战略类型仅仅了解单一行业是不够的,还要了解企业自身。企业要了解它的资源,任何一个企业都需要战略,与之相匹配的是战略资源。企业的战略资源是否充足主要取决于以下三个方面:第一,企业有没有人才储备,这些人才是不是服从调配,尽忠职守,否则就是无效资源;第二,有没有资本,特别是货币资本;第三,土地、设备、厂房是否具备。企业资源与战略不匹配,就会形成一个战略缺口,缺口越大就越危险。如同一条澎湃浩瀚的大河,凌汛期打开一个缺口就会顷刻之间酿成滔天洪灾。做企业一定要考虑战略的缺口,你才能知道两者之间的匹配度,缺口越大,风险越大;缺口越小,风险越小;没有缺口尽管一点压力没有,企业的发展活力也将不复存在了。在这个问题上,可以形成战略联盟,弥补战略缺口。有了外在的环境之后,将外在的环境消化吸收,经过C理论系统的加工组合,企业的使命便会跃然纸上。现在外部环境正是我们的战略机遇,世界产业链转移到了中国,为中国营造了百年一遇的发展机遇。

时势造英雄,2000年的冬天张朝阳为中国的信息产业带来一把火,把美国的IT信息带到中国,用“sohu”的大尾巴燃起熊熊的火光照亮了我们;马云给中国带来了新的商业模式,当别人都在考虑“B to C”的时候,他考虑到了“B to B”模式。

在信息时代,张树新[7]创立了“瀛海威”。1988年他在中关村竖立了一个牌子上面写着:“由此向信息高速公路1.5公里”。路过该处的司机并没有看明白牌子上所写的是什么意思,于是向警察打听,“信息高速公路”怎么走?他就是第一批踏入互联网的时代人物,然而他并没有成功,当时的电脑最先进的也只是“286”,人们连“3W”都没听说过,这说明他将信息时代太早提前与社会接轨,未能迎合社会与大众的需要。一个人思想可以超前,一个企业不可以超得太前。领先一步者死,领先半步者生。领先半步,占尽先机;领先一步,就是先烈。

针对不同的环境,企业要想生存,一定要迎合时代需要,同时要满足它的需要。张树新满足了这个时代的需要,而没有迎合它的需要。这就意味着企业实际上是满足社会需求的生产机器,而不是赚钱的机器。在我们的传统智慧里,我们认识到一个企业赚了多少钱,而与此同时,它一定给社会提供了相当的价值。企业满足社会的需求,满足综合的需求,是企业的宗旨。

政府官员满足政治的需求,企业家满足心灵的需求,资本满足利润的需求,这是时代的三驾马车。

C模式总的来说首先是整体的系统论,把这个万世万物,看成生命体,以动带动,一转百转,而不是孤立的,相互无挂碍的。那么作为一个机制,什么是系统的链条呢?不同的学术,不同的学派都在找这个系统链条,我们经过探索后来发现,不管谁找的链条,叫什么名字都殊途同归。儒家的“仁”,道家也认为很有价值,“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。[8]”道家认为儒家的“仁”还不够,“道”比“仁”更高明,什么是“道”呢?“一阴一阳谓之道”。

儒家也有“道”,“天命之谓性,率性之谓道;修道之为教,道也者,不可须臾离;可离,非道也”出自《中庸》。儒家认为“仁”比“道”重要;道家认为“道”比“仁”重要;墨家则认为“兼爱”最重要,所以墨家提出“兼爱、非攻、尚贤、尚同、节用”这样的管理思想;佛家认为“空”最重要,四大皆空,“舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。[9]”认为所有的一切都是空的。我们发现儒家文化看重“仁”,因为它把生命安在当下。儒家认为你活在当下就应考虑当下之事,死的问题无需考虑,所以孔子说:“未知生,焉知死?”道家认为生不重要,死重要,所以炼丹、修仙,目的是脱离肉身。儒家修命,修今生;道家修性,修来世;佛家文化认为行善积德才能获得福报,相信六世轮回。

“C模式”不仅修今生,作为一个有德之人,还修“性”,在造福的过程中,修身。引入儒家文化来说,即“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”,称为儒家的“八目”,通过儒家的“八目”和“三纲”完成人生的修炼,成为君子。“君”是管理的意思,“君子”是自己管理自己的人,因此将“C模式”简单看成是管理的模式是肤浅的,它是修生养性的一门学问,也是一个自我更新的体系。世界是混沌初开,阴阳交错。基督教《圣经》讲:“世界原初是浩浩的水,没有白日没有黑夜,上帝行走在水上”,用了六天的时间来创造这个世界;中国对世界的理解是,原来是混沌的世界,因为有盘古开天辟地,才有了天和地的分别,天塌了有女娲炼石补天。阴阳初分,整体分化后,经过多元的发展,万事万物繁衍生息,不断的相互取代,相互补充,相互征伐,相互交融最后出现新生的事物。愿景越来越清晰,在愿景之下形成了我们的使命和战略。

我们的战略经过A管理体系的不断冲击补充,多元发展,形成一个成果,这就是我们企业发展的价值的出现。在这个元素里,整个环境是我们的整体世界。经过C理论和A体系形成了我们的阴阳初分,这也就是我们的愿景和战略。愿景和战略经过A体系的实现,形成一个推陈出新的核心价值,价值则是从无到有创造出来的。

C理论不仅包含有管理,还有预测的功能。预测有三大定率,预测永远不是准确的,符合大数原理,接近原则。经过环境的分析,企业的发展和事物的发展总是有规律的,今天的规律同样用于明天。规律不能轻易改变。

C模式规律的研究,具有预测功能,预测的功能可以为我们的决策提供参考。《易经》的研究有易理、易数和易象的研究。其实我们很多人对《易经》的理解是偏颇的、狭隘的,只研究易象而缺乏易理作支撑。《易经》通过八卦可以预知未来,这是因为周文王囚禁在羑里城时由先天八卦推出后天八卦,我们的八卦实际上是一个数量模型。

C模式做的预测是科学体系,分析体系做支撑的,未必很精准,测的是大数,相近值。C模式可以预测和影响未来,其中有伦理功能,如“仁、义、礼、智、信”。我们怎样来对应五行?如何整合五家?道家为什么运用于决策?因为它们是凌空的、形而上的,不解决今生的问题,对于今生的观点就是“小国寡民”——“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”[10],对于礼崩乐坏的态度是避之而不及,属于隐士型的。儒家则是积极入世,认为应该积极改变世界,宣扬理想主义的仁爱思想,具有谦谦君子之风,与君子相谈如沐春风,讲究是人心灵相互的对话。法家是严刑峻法,奖罚分明。墨家用于创造,因为墨子是身份低微的小民出身,坐过监牢,靠墨斗盒、直角箭、云梯之类的小发明创造增长自己的财富。

因此,对于管理模式而言,其核心的任务就是加工处理原材料,然后生成管理文化、战略,进而形成组织保障,同时采用技术工具确保战略实施,愿景和使命得以完成实现。

这就是C模式创建的逻辑点,并形成了输入与输出管理过程。

在C模式中,将环境要素、企业资源输入C理论系统,通过C理论一些管理原则、思想过滤、分析、求解,最后得出企业未来发展远景,确立企业使命及发展思想,这就是企业文化的生成,并依照其文化,结合当下环境和未来趋势制定企业战略,为确保战略实现,首先要建立组织保障,有了健全的组织,和合理的资源配置,战略执行就可以同管理技术和管理工具得以实施。

我们的管理模型形似八卦图,从图中我们可以知道:A体系有系统工具作支撑进行分析,如做宏观环境的分析时,有PEST分析、SWOT分析;做中观环境分析时,有SPACE分析;做行业分析时,用五力模型。我们只需要把现实中的宏观的、中观的、微观的资讯套入模型中,经过分析系统分析,就可以让C理论模型化。

二、C模式的工具应用

在C模式中,将环境要素、企业资源输入C理论系统,通过C理论将一些管理原则、思想过滤、分析、求解,最后得出企业未来发展远景,确立企业使命及发展思想,这就是企业文化的生成,并依照其文化,结合当下环境和未来趋势制定企业战略。为确保战略实现,首要建立组织保障,有了健全的组织和合理的资源配置,战略执行就可以同管理技术和管理工具得以实施。

在C模式中,每一个环节都渗透着管理工具的应用,比如在进行环境分析中,宏观环境分析和中观环境分析。(关于C模式中管理工具的应用将在第五章第六节——“中国管理有关战略管理的工具分析”详细介绍。)

环境分析

1、宏观环境分析工具:PEST分析、SWOT分析

PEST含义是分别代表四类影响战略制定的因素的字母缩写:政治的(Political)、经济的(Economic)、社会的(Social)、技术的(Technological)等。

SWOT分析以简单明了的特点提供了评价一个企业战略能力的工具,用来确定企业本身的竞争优势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat)。

2、中观环境分析——行业分析及SPACE矩阵:

行业生命周期:行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段:幼稚期,成长期,成熟期,衰退期。

SPACE矩阵:战略地位与行动评价矩阵(Strategic Position and Action Evaluation Matrix,简称SPACE矩阵)主要是分析企业外部环境及企业应该采用的战略组合。

中观环境的分析工具还有波士顿矩阵、GE矩阵。

有了这些分析结果,把资讯输入C理论体系进行过滤、加工。C理论不仅是个管理哲学,更是思想分析工具。我们可以利用C理论的一系列管理原则,进而生成企业文化,在文化的指导下提炼出符合企业客观实际情况的企业战略,经过战略管理的一系列分析工具,制定出战略实施的执行计划,然后针对战略执行计划进行资源配置,特别是组织保障,这是战略实现的基础。而这一切,都是通过管理工具实现的(详见第五章)。如:平衡计分卡、蓝海战略、价值链分析等等,C模式是东、西方管理思想与工具结合、协作模式的典范,在这里西方的管理工具融汇到了东方管理思想的每一个细节。

C理论所有的分析逻辑都是C模式管理应用的起点和基点,不过C模式把管理过程的输入与输出更为直观地呈现出来,使所用的分析方法一目了然呈现,体现大道至简。

3、行业分析——五力模型及战略集团分析。

行业内战略集团的分析,是按照行业内各企业战略地位的差别,将企业划分成不同的战略集团,并分析各集团间的相互关系和集团内的企业关系,从而进一步认识行业及其竞争状况。针对企业内分析,工具更多,有不同针对可选择不同的分析工具比如,全面分析企业现状的有企业雷达图,针对股东价值回报的股东价值分析(SVA)。

这些分析工具都是企业管理过程的前端,有了这些分析结果,把资讯输入C理论体系进行过滤、加工。C理论不仅是个管理哲学,更是思想分析工具,可以利用C理论的一系列管理原则,进而生成企业文化,在文化的指导下可以提炼出符合企业客观实际情况的企业战略,经过战略管理的一系列分析工具,来制定出战略实施的执行计划,然后针对战略执行计划进行资源配置,特别是组织保障,这是战略实现的基础。而这一切,都是通过管理工具实现的(详见第五章第六节),比如,平衡计分卡、蓝海战略、价值链分析等等,可以说C模式是东西管理思想与工具时时处处结合、协作模式的典范,在这里西方的管理工具融汇到了东方管理思想的每一个细节。

C理论所有的分析逻辑都是C模式管理应用的起点和基点,不过C模式把管理的过程输入与输出更为直观地呈现出来,使所用的分析方法一目了然呈现给管理者,实现大道至简。这种管理模式几乎使所有者都能看懂,避免了管理过于技术化,复杂化,让管理走下神坛,泽被众生,让大家都感觉到并分享管理提升带来的收益成果。

这就是“简易”的原理,其实这种“简易”还包涵着“互易”、“和易”的过程与宗旨。因此真正把C模式运用好,尚需深入的研究,就好比太极拳,真真要打得好,不是只是拳法关系,更要深厚的国学基础和人生领悟。要想把C模式运用得恰到好处,炉火纯青并非易事,需要不懈的努力方可有所成就。