精彩观点:

精彩观点:

之一 民国时的民办教育规模不大,教会兴办的学校居多。这些学校的确培养了一批“学贯中西”的杰出人物。建国以后,私立院校全面被改造。第一阶段是1952年的院系调整,第二阶段是文革,第三阶段是高校合并,民办大学教育基本被废。

之二 我们现在没有严格意义上的民办大学。现在有很大的争议在两个问题上,摊大饼似的大学扩张,是不是造成了大学毕业之后就失业的根本原因?私立大学在未来应承担的社会的角色是什么呢?规模到了一定程度之后,效率是递减的,管理也是有边界的。

之三 公办学校和私立教育,承担着两个不同的社会功能和作用。公立学校承担的国民教育功能,要保障所有国民平等的完成教育,他追求价值的最大化和效率的最大化。私立教育刚好相反,它是帮助富人受教育。私立教育是劫富济贫,有钱的是自己花钱去受教育,穷人或者普通国民是由国家花钱去受教育。

之四 我们的学生经过了12年的寒窗苦读、早起晚睡,一直在做一个抢板凳游戏,抢名校的板凳。我们现在做的是体育而不是教育,是竞技。教育改革要思想解放,不仅做教育特区,引进外国的学校,还应该恢复1949年被摧毁的私立大学或者民办大学,全部恢复。

之五 教育部要有功能的转变,从屠夫转为助产师,要帮助每个中国人都能够读书,帮助任何一个中国人,找到他们读书的方法、时间、地点和方式。中国教育要有立交桥,而不是一座独木桥。我们要提供一个大超市,老百姓自己去选择。

之六 中国的教育现在可用一个词语形容:失魂落魄。现在我们尝试设计了公民教育课程,引进“三生教育”——生产、生活、生命。同时,教育如果要培养“接班人”就学政治,而“建设者”不用学,建设者归建设者,接班人归接班人。

主题:中国民办教育漫谈

主讲嘉宾:信力建 (民办教育专家、信孚教育集团董事长)

主办:中国政法大学法学院 腾讯公益慈善基金会

承办:腾讯评论

时间:2010年6月25日(周五) 晚上19点-21点

主持人:杨子云

主持人:今天是燕山大讲堂第74期,今天我们请来的是信力建先生,他是民办教育专家,信孚教育集团董事长,信孚教育集团是一个民办教育的集团。今天主讲的话题,历史与现状:中国民办教育漫谈。讲这个话题时,信总会从民国时期的教育情况说起,重点会讲讲他作为民办教育家这么多年来从事民办教育的体悟和感受,让我们掌声欢迎信总。

信力建:各位好,非常高兴能够跟大家一起探讨民办教育,这里写的是民办教育,实际准确地讲应该是私立教育。大家放弃看世界杯来到这里,看来大家对学习还是比较重视。

我们分两段讲,前段先看看1949年以前的民国教育状况,第二段讲1949年以后的教育。49年以后,中国重新有民办教育或者私立教育最早是1985年或者80年代中期,一般人有印象的是广东的英豪学校,还有在四川有卿光亚办的光亚学校,即“范跑跑”后来在那教书的学校,这所学校在1991年时创办的。1949年以后重新恢复的私立学校中,首先是恢复私立小学,正式的大学更晚,大约近10年才有。

民国时期的民办教会学校

清末民国时,老外进来,主要以教会的形式在中国办学。

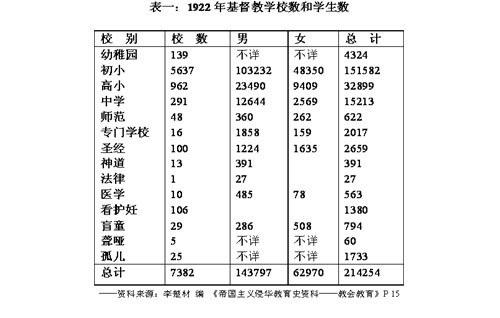

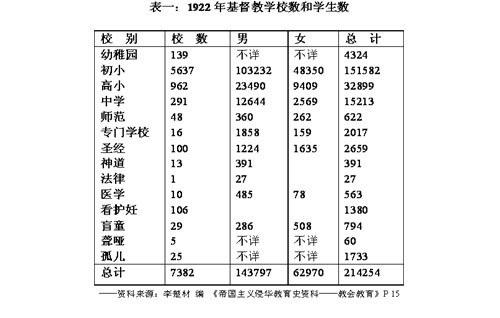

1921—1922年基督教在中国创办了7000多所学校,学生达到21万。这个数据在现在来讲是很少的数字,一来是因为在民国时,人口没有这么多,清末中国约有3亿多人,抗战初期时是45000万;二来,那时候受教育的人也特别少。那时候没有工业与城市,上海还没有形成,只有北京城。

链接地址:http://view.news.qq.com/a/20100701/000028/htm

精彩观点:

精彩观点: