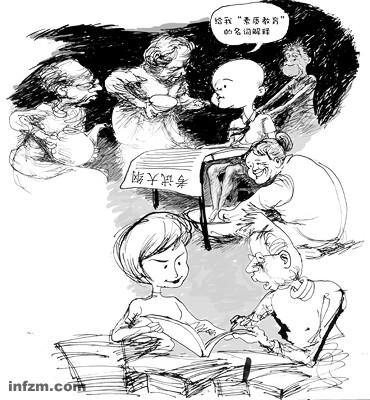

1977年恢复高考,至今已有30多年。回眸30年来,“高考分数即命运”造就了无数高考神话,也让人深思。应试教育的劣根不断,学生、老师就没有消停的时候。《国家中长期教育改革和发展规划纲要》指出,以考试招生制度改革为突破口,克服一考定终身的弊端,推进素质教育实施和创新人才培养。而每年高考时,高考炙“烤”着莘莘学子,考前的学子日以继夜的学习,徜徉在题海中。要改变高考‘独木桥’现状,必须着重在高考制度上下功夫,让“以人为本”取代“以考为本”,建立起人性化,实用性的高考制度。“以人为本”的人性化、实用性高考为何在百姓千呼万唤中依旧如高墙中的大家闺秀含羞遮面,不肯出来。那是因为人们将高考神化了,对高考期望太多,失望也就更多。尽管人们对当前的教育改革期望很大,但改革依然在路上,任重而道远。

2001年,旅美教育学者黄全愈的《素质教育在美国》曾居当年非文艺类畅销书的榜首,10年过去了,黄全愈认为:“素质教育”非但没往前走,反而在向后退。在他看来,学校教育、家庭教育、社会教育、自我教育四位一体,但前三者只是三脚架的腿,能拍到什么样的人生风景,还要看固定在三脚架上的自我教育能提供多大的取景框。黄教授认为:“教育是四位一体。基础教育是一个孩子从生下来起,家庭教育、社会教育、学校教育作用于自我教育而铺垫下的基础。前三者只是三脚架的腿,能拍到什么样的人生风景,还要看固定在三脚架上的自我教育能提供多大的取景框。减负四十九道令下去,学校减了,回到家里,家长给他加。美国没有应试教育。华人到了美国,都自觉不自觉地搞应试教育那一套。这次全国教育工作会议,常委全参加了,都知道教育的重要性,也意识到教育非改不可。”但是,我们更喜欢口号,真正的素质教育叫了好多年,直到现在,素质教育依然停留在文件中,停留在口号上。

尽管对于当前的教育我们进行了反思,但没有行动起来。教育部国家教育发展研究中心副主任周满生研究员称我国教育是基础有余而创新缺乏,中国要完成构建创新型国家的目标,就必须缔造更宽松的学习氛围,从根本改变代代相传的“功名为本”的学习观和“以考为本”的学习方法和思维方式,鼓励学生发挥想象力和培养学生独立思考和解决问题的能力。面对现实,我们必须从实际出发,我们所看到的的确是“基础有余而创新缺乏”,而且我们的学习氛围的确很闭塞,学生的视野不开阔,思想不开放,思考问题的角度不多变 ,这样的结果无疑是“以考为本”的教育观念所造成的。到现在,我们教育的多重问题已经暴露出来,它给社会带来的危害深刻而持久,若不鼓励学生尽可能的发挥自己的想象力和创造力,那么我们将无法培养出人格健全思想独立的有创新意识的优秀人才,这是一个民族最大的损失 ,更是这个民族最大的耻辱。

当考试这个检测教学的手段,变成整个教育机制为之运转的终极目的,教育的方向就错了,结果是培养出高质量的周旋于已知世界的“考生”,而不是高素质的具备探索未知世界能力的“学生”。“教书育人”就是最大限度地挖掘人的潜能,把人变成自主、自尊、人格健全的独立个体。21世纪教育研究院副院长熊丙奇表示,衡量一个教育制度的好坏,应看学生的教育选择权限大小。所谓教育选择权限包括两个方面,一是学生的考试选择权,二是学生的学校选择权,“后者比前者更重要”。30年来,高考制度以“分数论英雄”凸现了其难以比拟的公平性,被业内人士称之为“最不坏的制度”。熊丙奇认为现行高考制度“见分不见人”,公平的确重要,但高考改革的方向应该从“以考为本”转化为“以人为本”。

胡锦涛总书记在2003年7月28日的讲话中提出的“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”。从目前的情况来看,我们不仅要解决中国教育的非科学发展的许多问题,同时更要通过教育促进科学发展观的实现。作为全社会的一个先导性、基础性部门,教育为社会各行业各系统提供智力支持、培养专业人才、传播先进的社会理念,要为人的全面发展提供基本的保障。因此,从这一角度来说,科学发展观的实现首先依赖于教育。经济学家阿马蒂亚森认为,发展不能单纯理解为工业化或居民收入的增加,而应当是一个拓展自由的过程。……而教育对于拓展人类自由、提高生活质量具有重大意义。教育状况将影响个人赖以享受的更好的生活的实质自由。教育发展尤其是基础教育的发展有利于消除贫困和贫富差距。没有教育的科学发展,就没有人的科学发展,也就没有科学发展的社会,也不能体现以人为本、促进人的全面发展的社会发展终极目标。

关于我国的教育中存在的诸多问题,笔者曾多次撰文,这里就不在多说。教育是一项关系到每一个家庭、每一个人的重要工作。我们必须矢志不渝地进行彻底的改革,真正实现从“以考为本”转化为“以人为本”的大转变。

参考资料:

1、素质教育在后退 从根上抛弃“以考为本”

2、教育复兴:从“授人以渔”到“有教无类”“教育”这个好东西,我们曾经有过……

3、科学发展观与中国教育改革

从根上抛弃“以考为本”才是教育改革的真正出路

评论

9 views