警惕“三角债”再度发生

对“三角债”的担忧,最初来自年前帮导师申请一个关于“地方政府融资平台”课题时对相关文献的阅读。前不久在华尔街日报等看到多篇关于我国地方债的报道,喜忧参半。此事,国内一些媒体对此也有所报道,更有些媒体称:地方准备用土地来还债。如果这一切都是真的,那么我们很难回避“三角债”的问题。在阅读相关“史料”时,也曾发现:在大兴基建后,尤其是当政府为了拉动经济而允许地方发债刺激当地企业活力后期,“三角债”就会冒出来。这种现象不仅在我国有过,在俄罗斯等国家也曾出现过。

当前一个大致的形势是,“三角”之势已经开始在暗流涌动。如果不有效防范,即将来临的一个可能就是是涉足“三角”之中的各方纠结不清,并波及银行等。

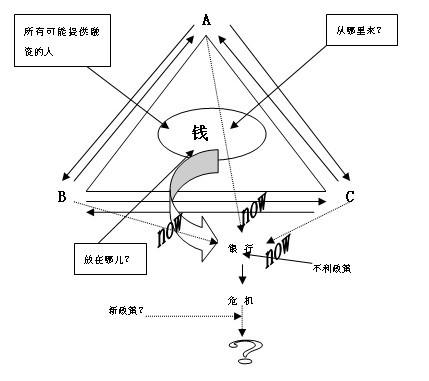

下图反映的是最近关于“三角债”问题的一个思考,希望各位批评指正。

“三角债”如何“拖垮”银行?——示意图

注:A、B、C可能是个体、企业,也可能是政府相关部门或单位。

但限于笔者能力和精力有限,对此话题不做过多的阐述。仅将已读到的、并已经摘录的文献赋予文后。可能是由于经济周期等原因,最新的、有关“三角债”的、好的研究并不多见。希望有兴趣的朋友能够填补这一“空白”。

|

附:个人曾经阅读过的部分文献。

平新乔、蒋国荣(1994)认为,“三角债”是人们对企业之间超过托收承付期或约定付款期应当付而未付的拖欠款的俗称,它会造成经济信息的混乱。流动资金不足使得短期信用拆借市场与投资市场上的资金价格易被黑市操作,经济效益好的企业在拖欠问题面前也难以实现利润,造成整个经济亏损面进一步扩大。此外,即使是政府注入资金干预,也不能使“三角债”缩小。他们利用修正过的富顿伯格与铁罗(D. Fudenberg & J. Tirole,1985,1986)理论模型,阐述了国有制企业的借债行为与中央银行系统的信贷行为的相互左右足以产生债务拖欠问题,指出,“三角债”的真正源头是大中型国有企业的建设资金中的借债行为;在贝叶斯博弈均衡(Bayesian Game Equilibrium)的理论框架下,讨论了净债权企业在面临被拖欠的情况下仍然会出借的原因和中央政府“清算中心”的“贝叶斯动力—和谐机制”(Bayesian Incentive—Compatible Mechanism),以及制定“贝叶斯动力—和谐机制”的经济政策含义;在南希博弈均衡(Nash Game Equilibrium)的理论框架下,分析了“欠债有理,欠债有利”的态度和“欠债出效益”的现象,以及“清算中心”无效情形。由此,他们运用博弈理论、不完全信息条件下的企业行为与市场理论分析了“三角债”的源头、形成过程、走向死胡同的成因以及解决机制。他们指出,信息的不完全导致了“三角债”如同“滚雪球”那样累积,“欠债有理”、“欠债有利”的行为表明企业个体行为不一定自发达到利益均衡,“三角债”是一种公有制经济条件下的“市场失灵”现象。

平新乔、蒋国荣.“三角债”的博弈理论分析[J].经济研究,1994(1),P65-76.

关于“三角债”形成原因的“经济周期”说代表B. W. 爱克斯和R. 赖特曼(B. W. Ickes & R. Ryterman, 1992)把企业拖欠归因与中央银行信贷的周期性收缩和消费结构的周期性变化。

持“三角债”形成原因“经济体制说”的G. A. 格柳莫,F. 科里滋列(G. A. Guillerrno & F. Coricelli,1992),S. P. 利特(S. P. Leite, 1992),A. 贝纳特和S. 施克特拉(A. Bennett & S. Schadler, 1992)都曾指出,利率过低和经济交易过程中缺乏惩罚制度都会使经济交易中的净负债者有利可图,从而使得偿债缺乏应有的刺激机制。

转引自:平新乔、蒋国荣.“三角债”的博弈理论分析[J].经济研究,1994(1),P65-76.

焦志勇(1999)指出,“三角债”只是一种经济现象的形象称谓,是企业之间存在相互拖欠贷款的债务现象,而非法律上的概念。“三角债”在市场经济发生债务关系中十分常见。他认为,我国经济合同法的不健全是不能很好解决“三角债”的原因之一,但是更深层次的原因在于转轨中的经济体制所蕴育的矛盾。在经济转轨中,某些企业利用法制的不健全,长期侵害债权人的合法权益。在经济运行中诸多因素的相互作用下,“三角债”也成为影响国民经济正常发展和改革深化的障碍。

焦志勇.“三角债”与《合同法》中的代位权[J].经济与管理研究,1999(5),P48-49.

左长青(1995)研究了俄罗斯在经济转轨时期中产生的“三角债”问题。他指出,俄罗斯的债务拖欠有广义和狭义之分,广义上的拖欠包括了企业之间的贷款拖欠、企业与工人之间工资的拖欠、企业与银行之间的还贷拖欠、企业与财政之间的税款拖欠等逾期债务;狭义的拖欠仅仅是企业之间对供货方的逾期拖欠和涉及第三方的拖欠。俄罗斯大规模的拖欠首先发生在工业部门,表现为局部化、结构化,最早发源于某些领域或地区。企业之间的“三角债”引发了工人工资的大量拖欠,同时,由于当时俄罗斯取消国家补贴,致使企业流动资金不足,也加重了国家财政困难。此外俄罗斯出现“三角债”的原因还在于:生产力连续下降,企业效率低下;通货膨胀居高不下;企业领导者与银行之间的非市场行为等。更甚至于引发的“三角债”又加剧了这些现象的恶化,形成了一个恶性的循环。他的研究表明俄罗斯当时采取了一系列的措施,并取得了一定成效,但并没有从根本上消除“三角债”。同时他还指出,只有实现企业制度创新、市场行为和秩序的规范化,竞争和破产机制得到强化后,才有助于从根毛上解决相互拖欠的“三角债”问题。

左长青.俄罗斯企业间拖欠三角债问题剖析[J].世界经济,1996(8),P22-27.

吴高权、吴高玖(1994)指出,“三角债”之所以“边清边欠、前清后欠”的原因在于:未以法律措施堵塞产生的“三角债”;清偿办法欠妥,致使新债再发;执法不严、、违法不究,助长三角债的气焰。治理“三角债”必须填补法律空白。

吴高权、吴高玖.关于“三角债”问题的几点思考[J].工业技术经济,1994(6),P28-30.

张朝宓、何建云、陈丽花(1996)指出,“三角债”是我国企业的“顽疾”之一,是由于企业间相互拖欠贷款而形成的错综复杂的债务链,致使成品资金无法变为货币资金,严重阻碍流动资金周转的现象。他们从税收调节的角度研究了这个问题,认为,我国企业的债务问题存在的环境与经济发达国家差距甚远。企业的交易行为很不规范,法院审判与律师事务所的能力远远不能满足需要,索要债款及其法律诉讼的成本较高等,致使企业应收账款成为了一项风险很大的资产;企业所处的市场和法律环境不但不能充分保证生产销售的应得利益,现行的增值税计算方法还“鼓励”购买者拖欠贷款。为此,他们提出,在应交税金科目中再增设两个明细科目——“缓交税金”和“缓扣税金”,“缓交税金”和“缓扣税金”的数额由应收应付的新发生额决定。在实际操作中还有采用“应收应付基数变化计税法”来核对企业会计处理的正确性,以便于税收部门的检查。

张朝宓、何建云、陈丽花.论企业三角债的税收调节[J].会计研究,1996(3),P24-29.

高正平(1996)指出,“三角债”是一种被扭曲的商业信用,它使得各个企业单位之间相互牵连、相互制约、相互影响、纵横交错,众多“剪不断,理还乱”的债权债务关系共同构成了一个庞大的债务网络。在这个网络中,几乎每个企业都具有双重身份(既是债权人又是债务人),由于债务关系所形成的债务又像滚雪球似的不断蔓延。在表现形式上,“三角债”呈地域壁垒状态、多环状态、“呆债”、“死债”状态。他认为,“三角债”加剧了资金的紧张局面,扰乱了法制建设,降低了银行的效益,影响国民经济产业结构的调整。要解决“三角债”的问题就要根除其源头,健全结算法规,增强企业支付能力,大力推广商业汇票。

高正平.试析“三角债”的危害及其治理对策[J].现代财经,1996(4),P25-26.

何绿野(1996)指出,在商业信用条件下,卖方以赊销的形式把商品卖给买方,并从买方得到在一定期后付款的支付保证书——期票。期票实质上是买卖双方的债务债权关系凭证,赊销商品价格高于现价的部分是买者支付的利息。商业信用对节省流通中的现金,扩大、加速商品周转起到了很大作用。而这种商业信用到我国后,却被扭曲利用,从而构成了我国特有(不曾出现在任何资本主义国家经济发展史上)的“三角债”问题。他认为,“三角债“滋生蔓延的症结在于:转轨中的国有企业未能突破产权制度改革的禁区,导致企业产权约束软化;产权约束软化导致对企业经营者(厂长)、企业预算约束软化,不可避免产生腐败,必然产生企业之间的债款拖欠。治理“三角债”,从长期看,必须从建立现代企业制度入手,明晰产权,使其硬化;从短期看,国家在社会最终需求环节上,即国家基础设施投资项目上(如能源、交通、城市基础设施建设等投资)适当注入银行贷款(启动资金),增加货币供给,实行宏观调控。

何绿野.国有企业“三角债”的症结与治理[J].经济纵横,1996(10),P11-15.

张晓彤、章永安(1992)指出,“三角债”实质上是我国经济发展中各种深层次矛盾的综合反应,表面上看是由于企业缺乏支付手段所致,但实际上是企业再生产资金循环不畅的结果。在解决“三角债”的问题上应该让少数经营不善、资不抵债的企业“死去”,以此盘活大多数企业。

张晓彤、章永安.诱因·对策——对我国企业三角债的深层次思考[J].财经问题研究,1992(11),P5-8.

凌震(1991)研究了个人消费资料经营领域内的“三角债”问题。他认为,引发“三角债”最根本的原因是购买力滞后,市场需求不足,产品供过于求,积压滞销,导致资金回流受阻,企业相互拖欠账款。要解决“三角债”,最重要的是启动市场,刺激消费,调整产品结构,压缩或停止不适销产品的生产和销售。

凌震.谈谈个人消费资料经营领域内的“三角债”问题[J].财贸研究,1991(6),45-49.

徐彦文(1990)认为,要开解“三角债”,必须有一笔启动资金,而且要把握时机,先易后难,“顺藤摸瓜”,把治标与治本紧密结合起来。

徐彦文.开解企业“三角债”的一些对策[J].南方经济,1990(2),P15-16.

肖克瑾(1992)认为,“三角债”的源头在于基本建设、技术改进项目缺口大,企业严重亏损、效益下降以及产品大量库存积压。“三角债”的根本原因是未严格依照我国《经济合同法》办事,对“三角债”的根本对策也只能从严格依法办事入手。

肖克瑾.经济合同是两个调节的接轨点——兼论“三角债”的成因及其对策[J].中南财经大学学报,1992(2),P15-20.

赵国良(1991)认为,要启动市场,必须要探析企业“三角债”滞动的原因。“三角债”是由于信用而形成的企业、银行之间的债务关系,它的主要形式是商业信用,它的主要内容是企业流动资金,主体和客体是企业与企业、银行与企业。“三角债滞动”是在众多相互关联的三角债链中,由于其中某一个债务环节无法支付,运行中止,并诱发连锁反应,发生了一系列支付困难,甚至使整个支付链条运行中断。“三角债”是商品经济的必然产物,商品的内在矛盾是“三角债”滞动的直接原因,经济结构失调是“三角债”的根本原因,不完善的体制是“三角债”滞动的重要原因。

赵国良.企业三角债滞动的原因[J].新视野,1991(2),P27-29.

左长春、阎力(1996)在讨论俄罗斯如何治理企业三角债时,总结了俄罗斯政府所采取的措施:为了摆脱相互拖欠,俄罗斯政府专门成立了完善支付和结算制度委员会,实行了商业信用票据化;通过债务折股,将企业间相互拖欠问题的解决与资本结构重组有机结合起来,与证券私有化和货币私有化进程有机结合起来,从整体上推进市场经济体制;为启动企业生存能力,联邦政府和银行投入资金,通过专项贷款,注入资金,弥补资金缺口,进行欠款的互相冲销;深化国有企业改革,加速市场经济建立,从根本上解决企业相互拖欠问题。他们还对中俄两国企业间相互拖欠的三角债问题做了对比。指出,中俄的三角债问题存在数额大、范围广,通货膨胀与三角债相伴而生,均发生在经济转轨之际等共同点;不同之处在于俄罗斯的三角债发生在其推行“休克疗法”之时,我国则发生在经济持续、高速、稳定增长之时。借鉴俄罗斯的经验,在清理三角债问题上应该:依据不同的标准区分不同的企业,并采用针对性措施;建立市场经济约束机制和相应的协调机制;规范交易行为和交易秩序,努力实现商业信用的票据化;建立企业自有流动资金增补机制,实施财政税收配套改革;积极推进现代企业制度建设,加快国有企业改革进程。

左长春、阎力.俄罗斯如何治理企业三角债[J].经济管理,1996(12),P56-58.

刘志才、宋竹山(1990)指出,从根本上来讲,我国“三角债”的性质和成因不同于经济运行正常状态下所发生的借贷关系。我国“三角债”基石经济长期畸形发展,产业、产品结构失调,供给短缺等历史性因素的积累结果,又是前期经济盲目过热发展的后遗症。此外,某些改革措施失误、政策反弹又促使“三角债”问题的进一步恶化。清理、解决“三角债”应该坚持正常生产“动”而不“热”,消费“活”而不“胀”的条件下,有计划、科学地、系统的进行。

刘志才、宋竹山.关于解决企业“三角债”问题的几点看法[J].宏观经济研究,1990(7),P67-69.

熊榆(2003)设想通过建立银行缓冲器的方法来解决“三角债”问题。具体来说,在银行充分了解供应商、需求方的经济实力和信誉的基础上,由需求方银行签订一个协议,在银行需求方银行签订一个金额为零的账户,限定此账户的最大欠额(由银行对需求方的信赖程度和其他相关相关因素而定),对于被银行信赖的有此账户的企业,标志为“值得信赖需求方”。当有供应方供货,此需求方在约定的时间内由于各种原因没有完全付清货款,则欠款额自动转成为需求方在银行的贷款,供应方可以方可以经过某个简单手续直接从银行提取需求方

欠款额,自此到需求方付清银行债务之间的时间作为贷款时间,银行按规定利率计算需求方偿还金额。银行缓冲器方法可以确保供应方的资金。由于供应方常常同时也是需求方,从而保证供应方对它的供应方的付款。

熊榆.建立银行缓冲器方法解决三角债的设想[J].技术经济与管理研究,2003(5),P105-106.

杨晓陆(1992)认为,“三角债”的问题出在对货币流通的控制(国民经济中最重要的宏观调控)上。企业之间的相互拖欠反应了资金结算法律的不健全,但更主要的是货币供应短缺。针对通货膨胀所采取的紧缩政策,虽然能有效抑制通货膨胀,但货币的紧缩会引起信用紧缩、银行紧缩银根,进而使得货币流通速度下降,货币流通速度下降会又会加剧资金缺口。从而,使得“三角债”问题成为一个恶性循环。要根除这以问题必须从现代经济社会的最基本面——银行金融体制着手,改革银行管理体制,建立真正意义上的以盈利为目的的商业银行系统。

杨晓陆.彻底改革银行金融体制是解决“三角债”和通货膨胀的关键[J]. 经济研究参考,1992(1),P26-33.

黄云、曹阳、夏云天(1991)调查了合肥市13家大中型企业,与这些企业的领导、财务人员、供销人员等一起,研究了“三角债”的成因,分析了安徽省预算内工业企业“人欠”、“欠人”情况。他们总结了企业拖欠的类型:基建单位拖欠生产企业,工业企业拖欠工业企业(包括:加工企业拖欠原材料企业、“下游”企业拖欠“上游”企业和小企业拖欠大中型企业),流通企业拖欠生产企业。他们指出,安徽的“三角债”具有以下规律:资金由银行注入大中型企业,随着商品流动而流动,但商品并没有变现为货币,而是形成了债务。值得注意的是,严格意义上的“三角债”其实很少,实质上多是繁芜的“债务链”。企业“三角债”与银根抽紧、基建压缩、市场疲软有直接的联系,但这仅仅是“诱因”。形成“三角债”深层次的原因在于:企业生产自有流动资金的缺乏,产销紊乱,大量亏损和内亏,结算制度不严、结算监督“虚设”等。

黄云、曹阳、夏云天.清理“三角债”必须标本并重,综合治理——对合肥市部分企业“三角债”情况的调查[J].经济管理,1991(11),P6-10.