在自然现象中,物质的形态在一个特定的层次上都会表现出外部相互分离、内部结构相同的个体特征,如一棵棵树、一座座山、一个个人、一滴滴水等等,这种物质的个体形态是独立的,是可以相互比较的,但结构与其它物质有着本质的区别,可以分门别类。当人们对一个个独立的同类的物质进行归类组合时,数量的概念油然而生。最早的数的形式或许是一粒粒石子、一根根树枝、一道道刻痕,因为这些都是最简单的也是最简易的计数方法。物质的个体形成的现象是一个从无到有、由少到多的自然过程,人们用数来表示就是一、二、三……十、百、千、万……至于目前通用的阿拉伯数字1、2、3……是古阿拉伯人从古印度人那里学来并传到播欧洲后被广泛使用的数字形式。

自然数最大的特征就是数的连续性,数字从一开始,后一个数是前一个数加一形成的结果,即后一个数始终比前一个数多一。物质可以由无限多个个体集合,数字也就有了无穷大的概念。当物质集聚在一起到了人们无法计数的程度时,其数值就用很多、无数、无穷大来表述。

在日常生活中,数字运用极为广泛。物质的形成和状态在时间上总是存在先后顺序,其先后顺序可以用数字的大小来表示。用大小数字来表示物质的形成和状态先后顺序的方法,就是数的时间顺序律。数的时间顺序可以顺排,也可以逆排。小的在先,大的在后,最小的为最先,最大的为最后,即从小到大排列的先后次序为顺序。大的在先,小的在后,最大的为最先,最小的为最后,即从大到小排列的先后次序为逆序。如竞技场上的名次排定,跑的最快、投的最远、跳的最高的运动员其名次排在最先。而兄弟姐妹之间年龄最大的为最先出生,也就是说按照年龄大小排列,年龄大的在先,年龄小的在后。

数的另一个规律就是量的大小律。物质的最小个体其量为一个计数单位,那么数的大小就表征着物质量的多少,即物质的集合可以用数的大小表示。

因此,用数来描述物质的存在状态时,要特别注意区分数是表示时间次序还是表示质量大小等等。

数的奇偶实际上是指数的单、双而言。凡是逢单的数都称之为奇数,逢双的数都称之为偶数。自然数中,奇数、偶数总是相互交替出现的。即奇数与奇数、偶数与偶数之间相隔,奇数与偶数之间相连。判断数的奇偶的方法之一是数中是否含有二的因子。自然数中,能被二整除的数都是偶数,不能被二整除的数都是奇数。

由于自然数是一个不断增加的数,数值也越来越大。在古代,最简单的数字就是个位数,每个数都用一个符号表示,经过长期的演变,数字也就成了一、二、三、四、五、六、七、八、九、十这样的格式。十用阿拉伯数字表示为10,是一个双位数,而那时中国还没有0的符号出现,所以十被当作个位数,超过十以后的数字才是双位数。数字超过十以后,计数的符号越来越多,数字也趋向复杂,这样不利于人们生活使用。于是重复使用符号的方法相应产生。这种重复使用符号的方法就是现代数学的进制。

数的进制在中国古代也是繁琐的。至于出现过多少种进制一时无法统计。十进制、十二进制、三十进制、六十进制等等,都是中国古代常用的进制。天干地支就包含了这些进制。十进制是最基本的,这种进制的便利之处在于人的双手手指数之和恰好为十。人的双手是随身携带的最原始的计数工具。十二进制的产生可能依赖于月亮绕地球运转的周期,大约绕地球运转十二次就相当于一年的时间。成语“半斤八两”则是十六进制与十进制之间的重量转换。物体的重量用十进制计量为半斤即五两时相当于十六进制的八两。中国古人也是相当智慧的,没有固定使用那一种单一进制,而是从具体情况考虑选择合适的进制。

对于生数与成数的概念,人们都比较陌生。生数和成数,与奇数和偶数之概念一样,是中国先贤对自然数的另一种认识,是人类生存繁衍的社会生活过程中,大量数字应用产生的抽象思维的结果。数字产生以后,不断地被运用于生活当中,除了计数之外,还有用于人们物质的分配、统计等等过程,于是数的加法和减法随之产生。生数与成数是建立在数字运算的基础上的一组概念。首先生数与成数都是自然数。其次它们都是个位数,为十之内的数。一、二、三、四为生数,六、七、八、九为成数,五与十是两个特殊的数(注:五为均数,十为全数)。如果用人的双手来解释的话,一只手五个指头能表示的数为生数,需用两只手的指头来表示的数为成数。所以生数又定义为不作运算的自然数,成数是经过两数相加运算后的数。生数与成数可以建立以下关系:

一+五=六,二+五=七,三+五=八,四+五=九

用阿拉伯数字表示为:

1+5=6,2+5=7,3+5=8,4+5=9

从上述表达式可以看出,成数与生数的区别在于成数含有一个基本数字五。所以五是一个特殊的数。

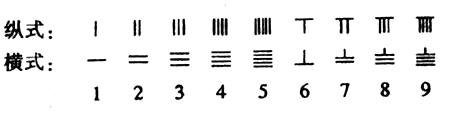

一个数用另两个数的符号来表示的方法是一种极有灵感的思维方法。其实,最初用符号表示数字的就是横或竖,一横或一竖表示一,二横或二竖表示二,三横或三竖表示三,四横或四竖表示四,五横或五竖表示五。

横可以表示数,竖可以表示数,横与竖也可以一同表示数。用横与竖一同表示数就形成了中国古老的数字符号:横数、纵数和纵横数。

任何一个自然数都可以用横数与纵数的组合来表示。

显然用横数与纵数组合的数是相当繁琐的,特别是当数中有大于五的字符存在时,其横划或竖划是以五的倍数增加的。人们很快对这种方式产生反感,于是开始寻找更简单的方法。

从十个横数和十个纵数中可以发现,一旦超过五之后,数是上下两部分符号组成的,对于横数上部分是五竖,对于纵数上部分是五横,而且是固定不变的。经过长期的探索之后,一个浓缩的方法产生了,数的下部分保持原来不变,而上部分的五横或五竖可以省略为一横或一竖,即数的上部分用一代替五,于是中国古老的数字符号的简化符号产生了。

因此,我们可以认为,简化了的横数和纵数是形成生数和成数概念的因素。生数是只有一个部分符号的数,而成数是具有上下两个部分符号的数,或者说生数是由横划或竖划单一符号组成的数,成数则是由横划和竖划共同组成的数。

中国古代的数字

有了数的概念就会有数的运算,中国古代最早的运算方法是算筹,大约在五千年前就已经完善。算筹是在桌面或空地上摆布小木棍来完成计算的,一次较大数值的运算要用二百七十几根小木棍。小木棍通过纵横排列组成各种数字,横数与纵数自右至左交替排列就产生了一有个、十、百、千、万……等多位的数。算筹的计数和运算操作也是相当简捷方便。运算的过程就是在数的相应位置上添加或舍减小木棍。同一数位上,下部分的小木棍以一当一,上部分的小木棍以一当五。横排还是纵排则看数的位置。当某一位上、下部分无小木棍时,该位为空,其数为0。算筹是按十进制设置的,相邻两位数相差十倍的关系,运算时可以自然完成进位和退位的操作。

算筹给人们带来很大便利的同时,由于需用足够数目的小木棍以及需要掌握一些操作技巧,出错的概率也相当大。随着社会的发展和人们制作工艺水平的不断提高,一种新的数字运算工具逐步形成并完善,那就是中国人引以为豪的算盘。算盘用珠子代替了算筹中小木棍,并把珠子预先设置在档位上。算盘一般有十三个档位,由上下两部分组成,每一档位有七颗珠子,上档部分两颗,下档部分五颗。中间用横档分隔,外部用框架构成整体,便于存放和携带。算盘自发明之后,一直应用到二十世纪九十年代电子计算机大量普及为止,在过去的三千多年时间里,它为中国社会的进步和经济的发展发挥过巨大的作用。

中国的计算工具——算盘

算盘的运算操作其原理与算筹完全一样,只是算筹是以摆布的小木棍数目表示数字,而算盘则是用上下珠子往中间横档靠拢的方法表示数字。下面珠子往中间横档靠几颗珠子为数字几,上面珠子往中间横档靠一颗珠子为五,上下数字相加就是该位数的大小,没有珠子靠拢时,该位数为0。同样,先贤们为算盘的加减乘除四则运算总结归纳出许多口诀供后人操作使用,算盘成为人们不可缺少的运算工具。

与横数和纵数不同的是,大于五的横数和纵数其上部分只有一竖和一横,而算盘的上档珠子有两颗。这也许为了算盘的整体美观而设置的,其真正的原因是中国古代很多情况都采用十六进制的。十六进制在现代电子计算机程序编制过程中用的很多,现在日常生活中已经不使用了。通常人们应用十进制运算,算盘每一档位上的珠子只要有五颗就够,即上档一颗,下档四颗。而十六进制除了0以外还要十五个符号,这就需要更多的珠子。上档二颗其数为十,下档五颗其数为五,每一档位都有十五种状态。因此,算盘除了能够实现数的加减乘除多种运算外,还可以实现各种进制数的运算。

不管是珠子还是木棍,它们数目的多少表征着数的大小,而且把较大的数用一个共同的因子来替代。因此,算筹与算盘,都是中国先贤从数的基本概念上研制发明的。而生数和成数的概念的产生,则是中国先贤对数进行独特思维和理解的结果。虽然算筹和算盘随着社会的发展和科技的进步在人们的生活中慢慢消逝了,但是作为中国人永远也不会忘记它们曾经给人们带来的神奇和便利,尤其是这种计数工具所蕴藏着的数学原理和科技手段。

生数和成数的概念,从数学原理上解释就是如何用最简单或最少的符号来表示一个数。表示数的最简易的方法就是一道划痕,可以是横的,也可以是纵的。这是中国汉字一、二、三、四的结构形式,是数的开始。如果用这种方法去表示一个较大的数如百、千、万等等,就要划上一百次、一千次、一万次,人们不可能有足够的时间、空间和耐心去做这个事情。因此人们会千方百计动尽脑汁去寻找其中的规律。数字中一些共同具有且不变动的成份慢慢被发现。比如十至一百之间的数都含有十的成份。在一定范围内如十以上的数就可以用不变的符号和变动的符号来表示,十一、十二、十三……等等。如十五,再也不要用十五道划痕来表示了。我们可以把这个不变的成份称之为因子。通常,数的因子为十,自然数就是以十为因子的符号表示法。按照这一推理,大于五小于十的数在没有形成文字之前,人们也是采用了组合因子的方法而不是用原始划几道的方法来表示。

用最少的符号来表示一个数的方法不只是中国古人独有的思维方式,而古老的罗马也能窥探到这种智慧。目前还在使用的罗马数字可以说同样具有这种数学原理。罗马数字最基本的符号只有三个,即Ⅰ、Ⅴ和Ⅹ,其它数字都可以用这三个符号组合,如用Ⅰ组合成Ⅱ、Ⅲ,用Ⅰ和Ⅴ组合成Ⅳ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ,用Ⅰ和Ⅹ组合成Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ等等。自然数的罗马数字形式就是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ……

看上去罗马数字比汉字数字结构更为简单,罗马数字符号除了采用竖划外,还采用斜划和叉划。但是,在表示较大的数字时,罗马数字没有再去归纳数字内在的规律,寻找适当的因子,所以用罗马基本数字符号组合后的数字很累赘,数字运算起来很麻烦。而汉字数字在十位数以上还确定了更大的因子,如百、千、万等等。

另外,罗马数字是以竖划为基调的符号数字,而汉字数字对横划、竖划两种形式都可以。当横划、竖划两者同时使用时便产生了生数与成数的概念。我们现在还没有看到过建立在罗马数字之上的计算工具。而生数、成数与数位的结合形成了中国远古时代的计算工具——算筹,后来又演变成为中国独有的计算工具——算盘。

由此可见,生数与成数是中国特有的数的概念,是中国先贤们高度智慧的结晶。这种最原始的逻辑思维和推理方法,并没有因为算筹、算盘的消逝而消失,而是深深地埋藏在中国人的血液中,牢牢刻录中国人的基因里,连绵不断延续下来。我们相信,生数与成数连同其它中国概念一样,总有一天会被人们挖掘、整理、开发、利用,形成一套强大的具有中国特色的科学理论,为人类探索宇宙奥秘尽一份力。