苏浙行(10):南浔·梦里水乡

7月17日-18日,南浔。

走出嘉业堂,导游宣布结束,各自解散。

我不禁大呼上当,如果这两座豪宅加上藏书楼就是南浔古镇,我数百里的奔波,我100元的门票,我这些天的朝思梦想……岂不冤枉。

问过路人才知道,南浔远不仅仅这几处,还有更多更美妙的景致。于是我想起某位驴友所说,卖门票的景点并不见得比周边地方更好,卖门票的景点不过是容易圈起来卖门票而已。

走过一座小石桥。桥头是一家“古镇人家面馆”。坐下来,要了一碗“双交面”。一般的挂面一般的做法,只是碗底有一块酥软的五花肉,再加一块鱼肉。味道不错,将汤喝干净还觉意犹未尽。也可能是太饿的缘故。想象没有辣椒的面条也被我吃完并吃得津津有味,我也感到有些奇怪。

走出嘉业堂的时候,我想过当天就离开的。一碗双交面下肚,我对南浔开始有了点好感。如果南浔还能给我点什么话,也许我会改变主意。继续前行,我决定住下来了。沿着运河北行,路边是一家家店铺,有的卖小吃,有的卖土特产。一条长长的廊道上,是一家家古朴的小酒馆。我不禁幻想,要是有三俩朋友为伴,在这小河边的廊道上共饮,该是多么惬意啊!

沿河北行,渐渐下起小雨。

十字港码头。对面是下津街通往东大街的通津桥。

从十字港码头到下津街,要经过泰安桥。

从十字港码头到下津街,要经过泰安桥。

下津街一侧的泰安桥下,有一家元泰酒家。作家徐迟在“江南小镇”中曾有描述。很想到元泰酒家品上一碗黄酒,又担心有没有论碗卖的黄酒。再说,一个人喝酒,也不是很能让人理解的事。关键是,我希望享受那种喝酒的氛围,那时候确实不想喝酒。

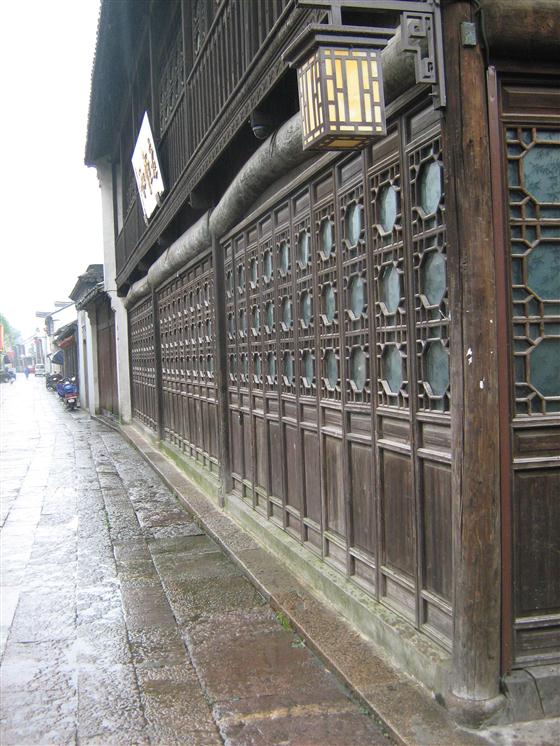

下津街联接着泰安桥、通津桥和南东街,应该是交通要道。小街用彩色的石板铺路,雨水冲刷之下,石板显出鲜艳而斑斓的色彩。小街两边大多是一层楼的小店,大多是酒馆和面店。其中的五福楼,据说还是南浔的名店。

这是从通津桥上看到的东边的景致。

这是从通津桥上看到的东边的景致。

绵绵细雨之下,河面上泛起清脆的声音。

这是通津河上看到的西面的景致。

这是通津河上看到的西面的景致。

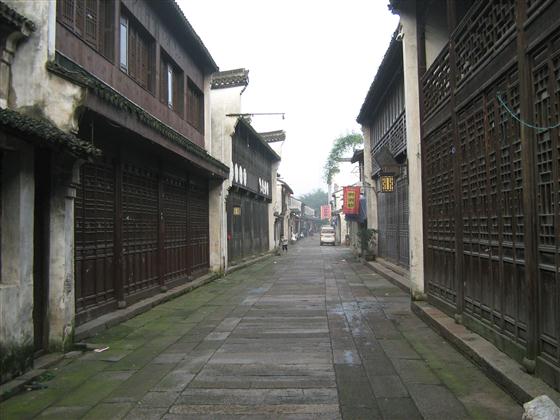

走过通津河,进入东大街。东大街曾经是南浔的商业中心,现在保留的除了大戏台、御酒坊及东头的张静江故居外,还是民间客栈集中地。客栈大多临街或者临河,卫生整洁,安全舒适,价格合适。我选择了其中一家住下。然后继续游程。

走过通津河,进入东大街。东大街曾经是南浔的商业中心,现在保留的除了大戏台、御酒坊及东头的张静江故居外,还是民间客栈集中地。客栈大多临街或者临河,卫生整洁,安全舒适,价格合适。我选择了其中一家住下。然后继续游程。

东大街往东,还有一座桥通往南岸,这就是洪济桥。这是从洪济桥看到的西边的景致。

再往东,有风雨桥。这是一座木结构桥梁,桥上是廊道,可以避风雨。“风雨桥”的名字,是我自己起的。风雨桥上有临河的长凳,常有老年人再次聚会,有时聊天,间或唱唱戏。

再往东,有风雨桥。这是一座木结构桥梁,桥上是廊道,可以避风雨。“风雨桥”的名字,是我自己起的。风雨桥上有临河的长凳,常有老年人再次聚会,有时聊天,间或唱唱戏。

这是风雨桥下拍摄的洪济桥。

过风雨桥往北,运河两岸是上百座古老民居,这就是“百间楼”景区。被称为梦里水乡的南浔,其核心区域应该就是这里。远远看去,运河两岸尽是一两层白墙黑瓦的古老建筑,平静的水面上,有一连串住宅的倒影,漂亮极了。

过风雨桥往北,运河两岸是上百座古老民居,这就是“百间楼”景区。被称为梦里水乡的南浔,其核心区域应该就是这里。远远看去,运河两岸尽是一两层白墙黑瓦的古老建筑,平静的水面上,有一连串住宅的倒影,漂亮极了。

漂亮似乎仅仅是这风景呈现的美好一面。美景的背后,可能蕴藏着某些并不完美的东西。这里的住户大多是老年人,大部分人家住得很拥挤,家庭设备也颇显简陋。看起来,诗意的“百间楼”其实只是被遗忘了角落。它之所以得以保持那些传统的风格,也许正是因为被遗忘的缘故。

漂亮似乎仅仅是这风景呈现的美好一面。美景的背后,可能蕴藏着某些并不完美的东西。这里的住户大多是老年人,大部分人家住得很拥挤,家庭设备也颇显简陋。看起来,诗意的“百间楼”其实只是被遗忘了角落。它之所以得以保持那些传统的风格,也许正是因为被遗忘的缘故。

回客栈休息片刻,我又被吸引出来。也许,傍晚的南浔会有别样的景致。

这是傍晚的下津街。

这是傍晚的南东街。

晚上洗漱之后准备休息的。忽然想起南浔的夜景尚未领略,于是再次出门。

晚上洗漱之后准备休息的。忽然想起南浔的夜景尚未领略,于是再次出门。

从通津桥上看两侧的房舍,只见特殊设置的日光灯照射之下,屋顶的瓦面上像下了一层霜一般,别有趣味。

第二天六点多起床,小镇也早早醒来了。

第二天六点多起床,小镇也早早醒来了。

这是早晨的东大街。

早晨走过通津桥的买早点的妇女。

下津街也醒来了。

下津街也醒来了。

前面是一位卖芡实糕的老者。一会儿,他的生意就好起来了。这里的人们似乎很喜欢甜食。

我就在卖芡实糕老头对面的五福楼吃早点,又是一碗双交面。给我深刻印象的不是面,而是面店的艺术氛围。就是这样一家面店,墙面和立柱上都有名人专门馈赠的字画。经营面店的是两位老太太,普普通通,看不出一点文艺范儿。

这是早起清洁河面的工人。是他们的工作让小镇保持整洁。

这是早起清洁河面的工人。是他们的工作让小镇保持整洁。

早起倒马桶、洗衣服的大多是男人。

早起倒马桶、洗衣服的大多是男人。

有河边人家将自己门前一小片水域用竹竿围起来,自己保持卫生自己使用。这是一个很有意思的经济学现象,是在公共领域建立私人产权的一种尝试。这样的作法对于改进效率显然是有帮助的。这也是有人主张缩小公海范围而扩大国家领海范围的原因所在。如果将整条河流都划分为私人产权,可能污染会减少很多。但这样的方案是否可行,还要考虑河流的其他功能。

有河边人家将自己门前一小片水域用竹竿围起来,自己保持卫生自己使用。这是一个很有意思的经济学现象,是在公共领域建立私人产权的一种尝试。这样的作法对于改进效率显然是有帮助的。这也是有人主张缩小公海范围而扩大国家领海范围的原因所在。如果将整条河流都划分为私人产权,可能污染会减少很多。但这样的方案是否可行,还要考虑河流的其他功能。