。我是1977年恢复高考之后就读于华中师范大学政治系的,当了四年学生会的学习部长,锻炼了自己的写作能力和组织能力。1982年1月大学毕业,分配到华师学报任编辑,在主编邓宗琦副校长的领导和副主编肖汉森的指导下,我的审处稿件能力和文字表达能力有了很大的提高,它为我后来从事学术研究奠定了坚实的基础,也使我很快由一个不太懂事的山里伢,成长为一名学术编辑、副编审、编辑部主任。

几年的编辑生涯,一方面增强了我的科研兴趣和写作灵感,另一方面又暴露出基础知识不够扎实的弱点,要有科研的后劲就必须“充电”。在邓宗琦副校长的关怀下,我于1986年读在职研究生,1988年研究生毕业。1994年又继续攻读博士学位,1996年博士生毕业,获法学博士学位。我的导师李会滨教授言传身教,是我学术发展道路上的引路人。1995年1月,是他赞成把我从学报编辑部调到科社研究所工作,使我有条件潜心于学术研究,也有机会参加并亲自组织大型的国际学术会议。在这样一个祥和的学术氛围中拼搏,我的科研能力发生了质的飞跃。先后在学术期刊上发表了近200篇学术论文,80%的论文被转载摘登或选介,其中有5篇获省部级优秀成果一、二等奖。承担国家和省部级研究项目5项,出版《列宁社会主义建设思想研究》、《社会主义发展理论研究》、《社会主义经济建设历史经验研究》、《中国市场经济法》、《中国现代企业制度的法律规范与实务》、《中国:侵权行为认定与赔偿》等6部学术专著,其中有3部著作获得省部级优秀成果奖。出版了由我主编的《建设社会主义法治国家的理论与实践》等丛书一套5本。这些科研成果奠定了我的学术地位,使我由一名学术新兵,迅速成长为教授、博士生导师、重点学科带头人、湖北省有突出贡献的中青年专家和享受国务院特殊津贴的专家。可以说,华中师范大学留下了我最美好的青春年华,也是我步入学术研究殿堂的起点。

母校给我的学术底蕴是深厚扎实的,对我的关爱也是具体鲜活的。因篇幅有限,这里谨提两件值得纪念的事儿,它足以凸现出母校对我的扶植与关爱。

我从档案里认识韦卓民先生。韦卓民是著名的教育家、哲学家、翻译家和爱国者,华中师范大学前身之一的华中大学校长。他学贯中西,在牛津大学和柏林大学分别获得博士学位,一生矢志于治教和治学,为教育事业和学术研究贡献了毕生精力,享誉国内外教育界、学术界和基督教界。韦卓民先生于1976年病逝,而我于1978年3月才步入桂子山这座人民教师的摇篮。1984年暑假我受校党政领导的委托,为11月3日举行的“韦卓民先生纪念大会”准备材料。在火烧眉毛的情况下,我从武昌粮道街居民委员会寻找回了7捆布满灰尘的“韦卓民档案”。据居委会的几个婆婆讲,这几捆档案“推”到这儿后一直无人问津,再没有人要就该销毁了。我怀着急切的心情把它统统背回家,潜心研读了十多天,然后将它交给学校档案馆“永久保存”。我有幸全面而系统地研读韦卓民的档案,在拨乱反正的历史时期,第一个秉笔直书为这位大学问家写恢复名誉的材料。我起草的《纪念著名的教育家、哲学家和爱国者韦卓民》的材料,引起了理论界学术界的广泛关注,它通过不同的新闻媒体及其渠道传播遐迩,先后载入了《哲学家辞典》和《翻译家辞典》等词条,也是华中师范大学当时肯定和评价韦卓民先生的第一手资料。从寻找韦卓民、认识韦卓民、研究韦卓民、到引起社会反响,这是我始料未及的。学校当时把这一重大任务交给我这个普通教师,至今倍感母校对我的厚爱。

陶军教授带我写《中原大学校史》,章开沅校长让我进京请邓小平同志题写校名。1984年3月国家教育部根据中宣部的指示,决定编写《中原大学校史》,并建议由曾任联合国教科文卫副代表的华中师范大学顾问陶军教授任主编。陶军教授对年轻人关爱有加,点名让我和中文系99级刚毕业的张启社两人负责资料的收集整理、初稿的写作。陶军教授对校史字斟句酌,倾注了毕生的心血,实为我做人、做学问的楷模。1985年6月我和小张送《中原大学校史》定稿本到北京,请邓小平同志审阅。邓小平同志审阅了书稿,并就校史的图片选用发表了意见。中原大学是邓小平同志一生中创办的唯一一所大学,华中师范大学作为中原大学的后继者之一,中宣部和教育部让华中师范大学编写《中原大学校史》是一种历史的必然。1985年8月15日,校党委和校行政负责人在听完我的汇报后,章开沅校长兴致地提议:“应该派人到北京去,争取小平同志为我校题写校名。”此建议得到了一致的赞同。8月25日我带着近万名师生的嘱托赴北京,请邓小平同志题写校名。11月20日,邓小平同志再次翻阅《中原大学校史》书稿后,欣然挥毫命笔,写下了“华中师范大学”的竖式题书。由于我研读过华中大学校长韦卓民先生的档案材料,又撰写过《中原大学校史》,对华中师范大学的历史比较熟悉,所以1993年2月中旬,校党委又委任我为庆祝华中师范大学校建校90周年而撰写《华中师范大学校史》,我与副校长汪文汉教授在4个多月的时间里,夜以继日地工作,终于在校庆前夕按时完成了《华中师范大学校史》。

在华中师范大学的22个春秋,使我由一个乡村教师成长为一名博士生导师。在前进的道路上,每一步都倍感母校对我的呵护与关爱。1999年11月,我被人才引进到中央民族大学。正因为母校已把我培养成人,我才能在中央民族大学站稳脚跟,有机会组建民大法学院并任法学院院长,现担任科研处处长、学校“211工程”办公室主任。尽管现在担任行政管理工作,但我始终以学术研究为安身立命之本。有母校垫的底子,再苦再难也能挺过去。“慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖。”回首自己学术成长的历程,我深深地体会到,如果没有母校的栽培和师长们循循善诱的教诲,就没有我今天的学术进步。华中师范大学铺展了我人生的成长之路,我与华中师范大学母子情深、血肉相连,无论身处何时何地,我的心总是惦记着您——我的母校。

(应母校100周年校庆之约而写。载《华中师范大学周报》2002年12月10日第4版。后收进华中师范大学出版社2003年出版的“百年校庆书系”《岁月如歌——我与华中师范大学》一书之中。)

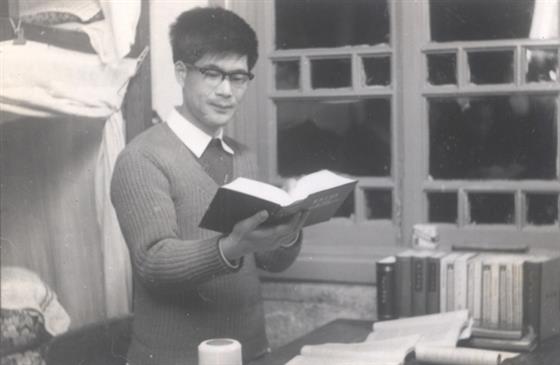

照片为1978年10月宋才发教授在华中师范大学政治系学生宿舍里。

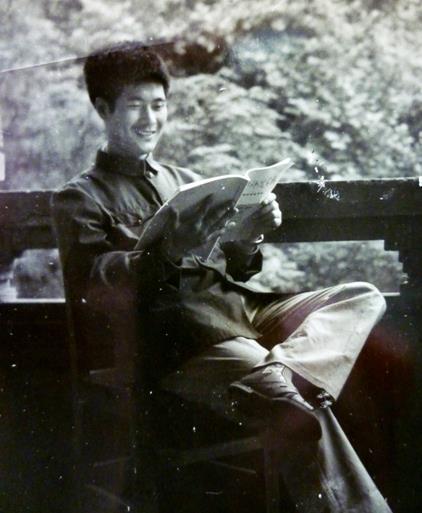

照片为1983年5月宋才发教授在审阅《华中师范大学学报》(哲社版)论文。

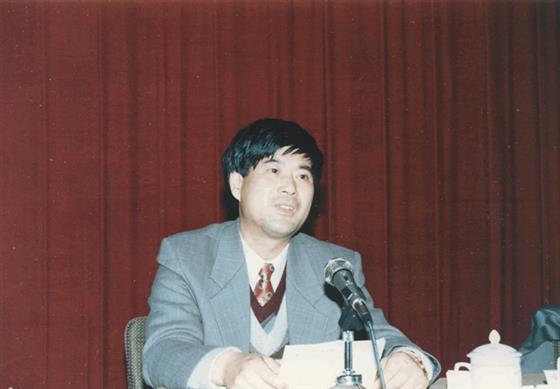

照片为1995年3月宋才发教授应中共湖北省委讲师团、中共湖北省委宣传部的邀请,在省委洪山礼堂做《改革是社会主义市场经济发展的源头和动力——学习<邓小平文选>第三卷》辅导报告。

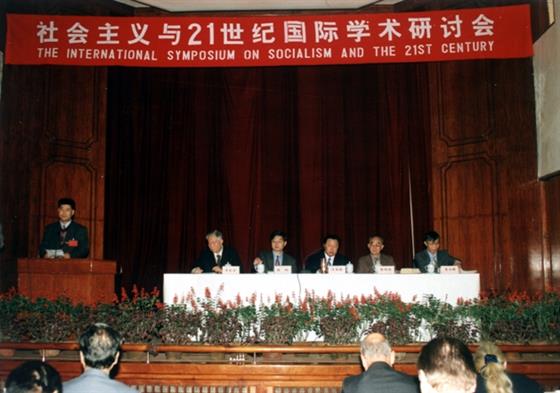

照片为1999年10月18日宋才发教授在中国社会科学院、中共中央编译局和华中师范

大学联合举办的“社会主义与21世纪国际学术研讨会”开幕式上致欢迎词