社会工作介入地震灾区的社会秩序重建研究[①]

——基于社会资本积累的视角

A Study on Social Work’s Participating in Reconstructing the Social Order of Disaster Area after Earthquake: Based on Social Capital

彭小兵,涂君如,吴莹婵

来源:本文的修改稿发表在《社会工作》,2015年第3期

摘要:本文探讨地震灾区社会工作、社会资本及经济发展之间内在逻辑联系的理论架构。影响现代经济增长的一个要素是社会资本;根源于人们基本的生存、发展和社交需求,社会工作有助于地震灾区增进相互信任,增进社会资本,恢复社会秩序,进而促进灾区经济增长。地震灾区社会秩序的重建,应以社区为基本单元,以社会工作服务为切入点,营造个人、社工机构、企业与政府之间高度信任的环境,促进社会资本的积累,复兴经济。为此,需要整合灾区福利资源,在抗震救灾和灾后重建体系中明确社会工作的地位、角色、权利,并搭建社会工作交流平台;同时,以政府和公益慈善机构通过社会捐赠购买社会工作服务为主,加大社区重建的经费投入,保障地震灾区社会工作的顺利运行。

关键词:地震灾区;社会工作;社会资本;社会信任;社区治理

基金项目:重庆大学中央高校基本科研业务费科研专项(No.CQDXWL-2012-Z009)。

彭小兵,重庆大学公共管理学院教授、博士生导师,重庆市人文社会科学重点研究基地——重庆大学人口、资源、环境经济与管理研究中心的骨干研究人员,重庆大学公益慈善与社会发展研究中心主任;涂君如,重庆大学公共管理学院硕士研究生;吴莹婵,重庆大学公共管理学院硕士研究生,(重庆400044)。

一、问题的提出

中国是地震多发国家。地震的灾害不仅是天崩地裂本身所导致的生命财产的重大损失,也是灾区社会秩序的粉碎性破坏。对于幸存的人来说,地震灾区的重建工作,不仅包括恢复生产、重建家园,也包括心理创伤的修复、社区秩序的再造以及社会信任的重构,这两方面结合,才是地震灾区经济恢复、持续增长的基础。原因是,大地震等突发性重大自然灾害事件不仅会导致家园的破碎,而且会使得原有家庭、亲戚关系和社区邻里组合崩溃,对人的心理会造成巨大伤害。显然,大地震后,单纯的物质救援和恢复生产,在短期内难以从根本上摆脱这种自然灾难所造成的巨大创伤,经济发展也难以持续。

地震这种特重大自然灾害发生后,短期内最重要的是基于灾民生存需求的物质救援,但从中长期来看也包含了社会交往需求,且这种社交需求的满足,有助于灾区经济秩序的重建。因此,从长远来看,除了基础设施上的生产与生活物质保障外,地震的灾区重建工作尤以社区社会秩序、社会结构等软性机制的重构为基础和重点,这也是消除、减轻或控制因突发性自然灾害事件所可能引发的社会危害的关键。但是,韦克难等(2013)的研究发现,地震灾后重建存在重社区公共基础设施建设,轻社会服务、轻社区文化与精神建设的现象[1]。很明显,如何重整社会秩序,依然是摆在我国抗震救灾工作面前的重大课题。

近年来,我国社会治理概念的提出和社会工作的蓬勃发展,为地震灾区重建家园、恢复秩序、振兴经济提供了一条可以探索的路径,不少学者已经为此作了大量的尝试。其中:边慧敏等(2011)基于汶川地震灾区社会工作服务的调查,分析灾区社会工作在合法性、保障性、长期性、规范性、有效性、发展性等方面的问题[2];谭祖雪等(2011)构建了社会工作介入地震灾害救援机制[3];秦安兰(2011)论证了社会工作在关注灾区儿童的生理、心理和社会功能恢复、灾后儿童的心理重建中的作用以及社会工作的介入方式[4];王思斌(2012)在考察社会工作进入汶川地震灾区学校的服务开展情况后提出社会工作进入灾区学校是其获得实践权的过程,受教育系统权威人士认可、社会工作群体建构和社会空间的边界等因素的影响[5];日本社会福利学会会长、樱美林大学大学院教授白泽政和(2012)阐释了日本专业组织、社会福利组织致力于震灾救援和灾后重建的社会工作服务方式[6];刘斌志(2013)基于震后失依青少年哀伤经验的表征与影响因素,探讨了社会工作的哀伤服务方案[7];周利敏(2014)探索了我国灾害社会工作的发展困境及本土化发展策略[8]。所有这些研究,为我国社会工作本土化参与地震灾区经济发展、社会建设开辟了道路。沿着这些前辈们的研究径路下去,本文从社会资本积累的视角来探索社会工作服务参与地震灾区社会秩序重构的内在逻辑与介入路径的理论架构,并重点论证两个命题:其一,理论与逻辑:良好的社会秩序是地震灾后恢复重建的社会根基,而灾区社会秩序建设的关键是增进社会资本;其二,机制与政策:社会工作服务有助于促进相互信任的营造,进而促进灾区社会资本的积累。

二、社会工作促进地震灾区社会秩序重建的逻辑

(一)地震灾区重建思维的革新

我国在重大自然灾害的应急处置方面的能力和成就是有目共睹的。特重大自然灾害发生之后,在各级政府、社会界以及国内外公益慈善机构所提供的物质、技术和人力援助下,受灾地区通常能够迅速摆脱生存危机的困境,民众生活得以暂时安定。不过,地震灾难后在物质救助的光环下,有一种属于精神层面的社区创伤比较容易受到忽视,那就是,巨大的心灵创伤、原有社区和社群关系的破坏甚至毁灭,以及原有家庭及亲戚组合的崩塌。残酷的现实告诉我们,这种心理创伤和社群关系的修复,不是简单的物质救助能够实现的;而当这种心理创伤和社群关系得不到有效修复时,社会秩序的建构就难以实现,持久的、内在的、依靠自我造血机能的经济增长也就难以实现。

对一个国家或地区经济增长的源泉及经济发展的基础,经济学家们有一个不断变迁的认识过程。在19世纪以前的经济学基本架构里,自然资源如土地、矿产等被认为是经济增长和物质财富积累的根本,由此间接促成了美洲新大陆的发现,以及西方资本主义强国数百年来对亚洲、非洲和美洲大陆的殖民战争,对土地、矿山等自然资源的掠夺。直到21世纪的今天,世界各地的局部战争,除了中东地区的少数国家内战当属宗教矛盾外,本质上是地缘政治的冲突,但这种地缘政治冲突背后所根植的,依然是自然资源及其国际贸易通道。不过,第二次世界大战后,随着亚非拉独立运动的兴起和国际多边格局的形成,暴力和军事强取掠夺等观念有所转变,经济增长逐渐依赖轻、重工业,重视、强调机器、设备等物质资本。

到20世纪中叶以后,人们发现,机器设备所体现的不仅有物质资本,也有技术。西方七国及前苏联等代表着技术先进的国家,在经济上的确获得了巨大的成就。不过,1970年代起,学术界开始强调人力资本等因素在解释国民收入方面的重要性(Becker,1990)[9]。

1980年代以来,经济学家们开始关注人力资本和物质资本积累的制度、文化等社会资本在经济增长中的作用,并在1990年之后将研究重点转向了不同国家之间各种民主、宪政、法律等正式制度和信任、文化、信仰、传统等非正式制度的差异上(North, 1990)[10],用以解释不同国家或地区经济发展差异的制度原因(Putnam,1993;Knack,1995;Ajay Chhibber,2000)[11-13];阿西莫格鲁(Acemoglu,2004)甚至提出制度是经济增长的根本因素 [14]。

从以上关于经济增长源泉理论的变迁中可以看出,仅仅依靠物质资本和人力资本投入,难以最终实现地震灾区经济的可持续发展及经济秩序的复兴。事实上,地震后,通过国家的资源投入、政策支持以及民间的社会捐赠,地震灾区短期上拥有了相当丰富的人力、物力、财力;这时,地震灾后重建的长期建设应该转向社会资本的积累,将关注重点放在激化物质资本、人力资本发挥作用的文化因素和制度建设上。这种思维的转变,是地震灾后恢复重建的关键。接下去,本文将探讨社会资本的核心构成,并切入到社会工作的视角,来具体阐述社会资本积累如何能够以及是怎样复兴地震灾区的社会秩序和经济秩序。

(二)社会工作对地震灾区社会资本的增进

1.社会资本理论的简要回顾

社会资本(social capital)的理论架构主要是由布迪厄(Pierre Bourdieu)、科尔曼(James S. Coleman)和帕特南(Robert D. Putnam)这三位学者建立起来的;福山(Francis Fukuyama)进一步将社会资本理论应用在东西方之间文化、经济、社会、传统的对比研究上,得出一些有意义的重要观点。法国社会学家皮埃尔·布迪厄(1986)强调社会资本为某个人群凭借拥有一个比较稳定、又在一定程度上制度化的相互交往、彼此熟悉的关系网络[15-16]。美籍日裔政治学者弗朗西斯·福山(1995)将社会资本理解为社会关系中真实存在并能够提升社会合作的共有社会规范或价值观念[17],其核心是一种人们相互之间的社会信任,这种社会信任是一种“社会的经济资源” [18]。其实,布迪厄的“一定程度上制度化的关系网络”最常的一种表现形式就是一系列非正式制度,常见的表现形式也是社会的信任文化:以相互认识为前提;具有资本属性,是可以结合人力、物力、财力的介质;具有互信、互惠、规范等特点[19]。

拥有社会资本,就意味着人们拥有了一种彼此诚实的预期和共同合作的意愿。由于这种合作意愿是在社会成员彼此的信任中产生的,因此,经济学家甘贝塔(Gambetta,1988)很早就认为“信任”是市场交易、市场秩序以及公共政策高运行效率的基础[20]。转换到震后重建的语境下,由于蕴涵在文化中的诸如诚实、责任等社会性品德及公共精神,都要在一种信任氛围中完成,因此,如果社会关系具备高信任度,那么地震灾区的个人(家庭)之间、企业之间、社会组织之间以及政府、个人(家庭)、企业、社会组织的相互之间就有了互信基础,交易成本降低,灾区的经济增长和社会秩序的恢复就有了制度基础。基于此,信任这种社会资本的状况,理应是地震灾区社会秩序及经济前景的衡量指标。实际上,早在“5·12”汶川地震后国内学术界已经较早地触及到了这一命题。譬如,彭小兵(2008)提出地震灾后社会秩序重建的关键是营造灾区的信任文化,从而积累社会资本[21];陈升,孟庆国(2010)的实证研究表明,社会资本(突出表现在信任上)对灾后恢复也具有显著的正向影响[22];史铁尔,王松(2012)提出灾后重建需要社会资本的重构[23]。

2.社会工作促进地震灾区的社会信任

大量的研究认为,主要面向社区的社会工作服务当作为社会治理的重要创新形式。王思斌(2014)所理解的社会工作参与的社会治理是一种“服务型治理”[24-25];周昌祥(2014)认为社区社会工作是创新基层社会治理的有效路径[26];2015年第九个国际社工日的中国主题是“发展社会工作,创新社会治理”。在社会工作的社会治理体制创新框架内,本文接下去论证社会工作服务是如何增进信任和社会资本的积累、进而促进地震灾区社会秩序重建的。

(1)社区具有或潜藏着各种社会资本网络,如各种不同形式的非正式网络以及基层政府、驻社区的企业与社会组织等各类正式组织网络。这些社会资本网络的互动,共同建构着社区错综复杂的关系结构和社会治理机制,不仅激活原有的社会资本,也为新的社会资本的产生提供了可能[19]。由于社区是培育基本社会资本和重拾社会信任的重要场所,社区发展本身最重要的内涵就是培育、重构社会关系,因此,社区社会工作有助于增进社会资本。

(2)社会工作是社区治理的重要参与形式,而社会工作机构是社区组织的重要部分,社会工作服务在沟通社区各类正式、非正式网络,整合社区资源、促进社会信任等方面扮演着极为重要的角色。首先,社会工作在社会中扮演调节者和引导者的角色,维护社会稳定;其次,社会工作为困难群体链接资源,对社会福利资源进行优化配置;再次,社会工作者通过社工服务预防潜在的社会问题的发生,可以强化服务对象的社会支持[27];最后,社会工作服务能帮助服务对象恢复、培养自助能力,恢复社区的正常功能以及个人或群体的身体、心理功能,进而促进社区的发展,实现社区治理的创新。

(3)社会工作是地震灾区增进相互信任的重要力量。地震灾后重建既包括家园的重建,也包括心灵伤害的化解。社会工作的介入有助于增进人与人之间的信任,实现对心灵的疏导和精神的安抚,让灾后人们在社区找到归属感,在最大程度上满足灾区民众发展与交往需求。

3.社会工作组织是抗震救灾的重要参与主体

以上的分析表明,社会工作服务作为社区治理机制的创新,在增进地震灾区社会信任、促进社会资本积累等方面可以且已经扮演了重要的角色。这种以社会信任为核心内容、以社会工作为重要治理形式、以社区和谐发展为目标的社会资本理论给地震灾区社会秩序重建的启示是:灾区的经济建设、生产发展和社会活动,绝不是孤立的个人或单一的政府或企业所能完成的,而是需要在社会工作服务协助下具有高度合作性的个人、政府与企业的通力合作才能完成[21];且这种通力合作的程度及效率,取决于社会成员之间的信任度;高信任度文化使得交易成本低廉,而低信任度文化将导致交易成本高昂。社会工作由于有助于建立高信任度的灾后社区从而积累社会资本,成为抗震救灾和灾后重建的重要参与力量。

三、社会工作介入地震灾区社会秩序重建的机制

社会工作介入地震灾区社会秩序的重建,需要设立一套行为准则,开辟一条有效推动灾区社会工作服务,增进社会信任和社会资本积累的机制与路径。

(一)社会工作的介入原则

其一,疏导为主,救援为辅。韦克难(2013)提出的“政府为主导、民办社工机构为服务主体、以社区能力建设为主要内容的灾后重建社会工作服务体系”构想具有积极的意义[1]。笔者也认为,地震灾区社会资本的积累,重点在于社会信任的营造,以爱心和责任的价值导向影响灾区群众的心理思维和情感依托[21]。而社会工作服务有助于这种社会信任关系的营造及爱心、责任价值观的引导:既能在照顾灾后失能人群、进行心理危机干预、抚慰孤独人群、帮助居民重归社会等方面起巨大作用,亦能在调节社区矛盾、活跃灾区氛围、改善居民生活质量上作出重要贡献。除此之外,社会工作者长期服务于社区,较容易体验灾区情绪,在预警和舒缓社会负面情绪上也能起到很好的作用。但尽管如此,社会工作组织不是行政机关和配置精良的专业救援组织,在灾区救援上所起的是辅助而非主导作用。

其二,固定流程和灵活手段相结合。社会工作者在参与地震灾区社会秩序重建这一问题上应该有一套较为固定的流程,将服务方式规范化、模式化、法制化。一套相对固定的服务方式可以最大程度地减少资源浪费。但同时,社会工作者应该灵活运用社会工作方法,对不同的案主运用不同的理论,应地制宜、按需提供,同时根据每个社区特定的民族文化习惯和村落、社区结构,选择合适的处理方法,发挥好其灵活机动的优势并提升应对、应变能力。

其三,全面安抚和重点服务相结合。地震灾区必然有一部分居民是主要利益受损者,而其他的人(家庭)境况相对要好些。这时,除了发挥社会工作一般化的社区服务外,社会工作者要密切关注、重点服务那些重点灾民或利益受损者。

(二)社会工作的参与路径

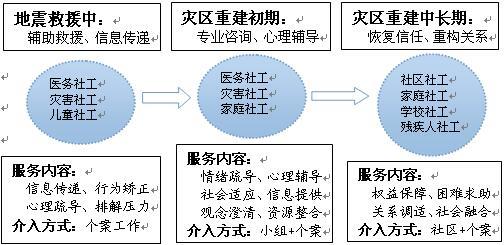

社会工作介入地震灾区社会秩序的重建过程可以分解为“前期、中期、后期”三个阶段,主要就是通过“救援、预防、控制、反思”等环节,分别运用不同的介入方式和提供差异化的服务内容,将增进信任贯穿于始终,将地震的社区破坏力和重建阻力降到最低。图1揭示了社会工作服务参与地震灾区社会秩序重建的机制以及政府与民众之间的信息沟通路径。

图1 社工介入地震灾区社会秩序重建的路径

首先,在地震救援过程中,当然服务主体是政府和专业救援机构,受过一定专业训练的社工组织及其人员只负责进行调节、帮助和疏导。这时社会工作的首要任务是信息的疏导与沟通,配合专业救援机构、政府和军队,调活其他社会资源,辅助参与救援,重点在安抚灾民、疏导激烈情绪、调节破碎心理与肉体伤痛等方面做出回应和努力。

其次,在地震灾区重建的初期,此时山河破碎,村落破败,阴影笼罩。社会工作应该在社区的心理健康、社会适应、资源建设等方面做出反应、总结、思索,了解灾区社会生态,评估社会情绪,提供心理疏导和物质援助,并对某些个体重点关注,帮助回归正常生活。

社会工作服务方式,除了引用认知行为疗法、危机干预疗法之外,重点应该使用生态系统疗法,即首先对案主身边的人进行疏导,让他们参与对案主的治疗,在案主身边建立一个安全网,排解负面情绪与忧虑。对于有心理伤害的个体,应实施监控和定时探访,并尝试疏导、转移、调节案主的过激情绪,同时调用社会资源对其进行实际帮助,使其得到被关注感,释放压力。同时,为了及时有效的掌握灾后社区居民的动态需求,需要提供一个长期存在的民意收集平台,以捕捉社区民众心态,促使信息便捷畅通,为政府和其他社会组织提供第一手资料,确保将大部分的负面情绪消弭在萌芽状态。

再次,在灾区重建的中长期,此时面临着重构关系,发展生产,重建家园。此时社会工作的首要任务是意见征询和及时了解所服务社区的动态,关注社区发展,调适邻里关系,以重构社会信任关系,促进社会融合。此时的社会工作服务供给,包括让所服务社区居民能够及时、准确地获得灾后恢复重建的相关资源,保障项目安全,打消焦虑;在权益保障、困难求助、资源配给、环境改造、创业支持等方面要做到真实、公开、透明。

特别地,社会工作对震后灾区居民意见的征询,是情绪舒缓或释放的安全阀,这种情绪的释放对于社区融合和社会资本增进具有不可能估量的作用。一方面,地震灾区的重建最终离不开政府和市场组织的参与,而社会工作的社区调查所形成一手资料反映了社区居民的真实心理状态和消费需求,将这些一线社会工作服务中所掌握的信息及时向抗震救灾机构反馈、向市场释放,有助于化解政府、市场和民众之间的信息不对称,促进政府决策和市场决策的有效性、可靠性,防止因为错误信息而导致决策偏差;另一方面,对于政府忽视民意、市场缺乏反馈等情况,社工还可以求助其他社会力量得到法律或经济援助,以减少社会风险。

四、社会工作介入地震灾区社会秩序重建的政策

(一)推进地震灾区的社区复兴

城乡社区是直接面向社会公众、满足灾民生存、发展和社交需求的最基层单位,社区复兴有助于地震灾区增进相互信任和恢复社会秩序。首先,社区是灾害社会工作的基本单元,是获取、吸纳、整合社会工作服务和其它民间资源的基本单位;其次,社区是推进社会信任和邻里互惠合作的摇篮;再次,社区是最能有效地激励个体(家庭)参与社会秩序重建、接受社会工作服务的基层单元。总之,社区建设能够促进社会工作服务,增进社会资本,改善社会秩序,为灾区生产和经济增长奠定社会基础。

复兴社区,首要的是促进形成社区重建组织。社区重建组织既是地震灾区社区建设的核心机构,又是社会工作服务得以有效开展的组织保障,其构成包括:基层政府、驻社区企业、灾区居民、社会组织、专家学者(地震专家、环境专家、建筑师、心理咨询师、公共管理专家、律师、会计师、资产评估师等)以及其他志愿者。有必要指出的是:其一,社区重建组织的运转,主要依靠政府资助和社会捐赠;其二,社区重建组织仅是一个临时性志愿机构,在一定的时限后要退出,剩余公共事务要向等当地党政机构、群众团体和社会工作组织移交。

(二)推进社会工作参与的制度建设

社会工作在灾后重建和灾区社会资本的积累中能起多大作用,关键还在于制度建设。

首先,重视社工参与灾后恢复重建的作用,从立法和政策细则上将社会工作服务纳入政府主导的灾后恢复重建体系中,明确社会工作者在灾后重建中的地位、角色、权利。

其次,设立社会工作管理机构。地震灾区基层政府可以结合社会工作职业的发展与社会工作人才培养的需要,设立专门的社会工作协调管理机构,负责整合社区服务资源,管理社会工作事务,检查社会工作规范。

(三)加大对增进社会信任的投资

优化对地震灾区的投资结构,加大对增进社会信任的投资,重点是推动政府和公益慈善组织购买社会工作服务,即通过购买社会工作服务来建立社区守望互助体系,广泛持续听取、收集灾区群众的意见和诉求,提高灾区群众对灾后重建的认知和自愿参与。为此,以政府购买社会工作服务为主,公益慈善机构购买社会工作服务为重要补充[28],多渠道筹集资金,加大灾区社会工作的经费投入。鉴于灾后重建的紧迫性和时序性,要促进经济秩序与社会秩序重建的政府职能相对分开;其中,经济建设要遵照市场规律按照市场方式进行,社会职能可以采取政府购买、特许经营、合同委托、服务外包等方式由社会工作来提供。

(四)完善维护社会信任的制度

信任是社会工作的基础,是社会资本积累的灵魂。政府应重点做好以下方面的制度安排:

其一,完善信息披露制度。面对机会主义、败德行为的强烈诱惑力,主要从完善建筑工程质量和救灾财物(含社会捐赠和政府拨款)等方面的信息披露制度入手来进行信任机制的构建。这是社会工作能赢得社会信任、顺利开展社区服务的前提。

其二,强化心理契约的价值观建设。社会信任关系是一种带有一定的情感倾向和价值取向的心理契约关系。倘若社会成员之间彼此猜疑,或缺乏默契合作的观念,就可能增加交易成本,降低抗震救灾效率。而加强心理契约的非正式制度建设,也就是要通过灾区社会工作服务的开展,一方面来调动政府、企业和灾区居民相互信任的能动性,以正面的情感、共同的愿景和强有力的法律约束来矫正可能偏离彼此信任的潜在行为,另一方面来推进信任文化的建设和责任意识的形成,提升社区心理契约之主动实施的可能性,增加信任的坚韧性。

其三,推进维护社会道德体系的法治建设。社会道德秩序对构筑信任关系、开展社会工作服务非常关键。倘若机会主义的败德行为得不到法制的惩治和舆论的谴责,必然使社会失却正义评判标准,使人们互不信任、相互猜忌,这将大大阻滞社会工作的开展。对此,要推进制度建设,利用法律的震慑力来平抑社会猜疑,遏制住灾后恢复重建中一些背信行为。

(五)鼓励和引导好社会组织的活动

各类承揽捐款、捐物、咨询、法律、心理、卫生、救助等服务的社会组织(包括社会工作组织、公益慈善组织以及其它非营利组织、志愿者组织等),与政府组织、市场组织一道构成了地震灾区社会秩序重建的“三驾马车”。但无论是公益慈善机构还是社会组织,一旦出现了公信力问题,势必会危害到灾区社会秩序的重建。因此,基于法治原则,国家要以制度化的方式建立一种协调与监控模式,重视、支持、鼓励与引导好大规模志愿者行动、社会工作机构以及其他民间资源的协作参与。

(六)推进灾害社会工作人才的培养

参与地震灾区社会秩序的重建也是个高度专业化的工作,仅凭热情无法保证社会工作服务的有效性、科学性和持久性。因此必须加大地震灾害社会工作人才的培养,提升现有专业社工的素质、技术和能力。目前,我国社工的培养存在“不实用的、脱离实际”等问题,专业社工在高等教育中得不到实际能力的锻炼和职业的训练,虽然有理论知识甚至与国际接轨,但常常与实际脱节,无法胜任实际工作,能胜任或愿意从事地震灾害社会工作的人才奇缺。为此,国家必须推动社会工作的实践教育和专业技能培训。这里,日本应对地震灾害的社会工作的方法与社会工作服务模式开发的经验[6],值得我们去深入学习。也只有这样,才能从根本上提高社会工作的认可度、影响力和社会地位,激发更多的人愿意从事社会工作职业。

五、研究总结

经济增长源泉研究的理论变迁表明,遭受过天崩地裂摧残的地震灾区,其社会、经济的建设和家园的复兴,不仅需要面临着强大物质资本和人力资本的竞争,同时也存在着以信任、合作、文化为主要表现形式的社会资本的严峻挑战。社会资本理论表明,社会资本是经济增长的关键因素,即经济活动需要高度的社会合作,但不同的信任文化会表现出不同的合作意愿,创造不同的社会资本,从而出现差异化的经济效率和商业产出。如此,震后灾区的重建尤以增进社会资本、重置社会秩序为重点,是重建灾区经济秩序、抚平心灵创伤的社会前提。

以“利他主义”为指导、以“助人自助”为宗旨的社会工作,通过运用科学方法、遵循专业伦理规范以及整合社会资源、协调社会关系、防治社会问题、复兴社会功能、参与社会治理、促进社会和谐的职业活动,极大地提升了灾区信任关系和恢复社会秩序,对增进灾区社会资本的积累具有重要作用。这样,在地震灾后恢复重建中,应以社区为基本单位,通过购买社会工作服务来增进灾区的社会资本,通过社会信任、信息披露、心理契约管理、社工高端人才培养等方面的政策安排,以及通过法治化的社会道德秩序、法律秩序等,来强化社群信任关系的建设,促进地震灾区社会资本的形成与累积。

参考文献

[1] 韦克难,黄玉浓,张琼文,2013,“汶川地震灾后社会工作介入模式探讨”,《社会工作》,第1期,第56-64页

[2] 边慧敏,林胜冰,邓湘树,2011,“灾害社会工作:现状、问题与对策——基于汶川地震灾区社会工作服务开展情况的调查”,《中国行政管理》,第12期,第72-75页

[3] 谭祖雪,杨世箐,张江龙,“社会工作介入灾害救援机制研究——以5•12汶川大地震为例”,《天府新论》,第2期,第5-8页

[4] 秦安兰,2011,“地震灾区儿童心理重建与社会工作介入”,《社会工作》(学术版),第11期,第67-70页

[5] 王思斌,2012,“社会工作实践权的获得与发展——以地震救灾学校社会工作的展开为例”,《学海》,第1期,第82-89页

[6] 白泽政和,2012,“应对地震灾害的社会工作的方法与开发——借鉴阪神淡路大地震、中越大地震、东日本大地震的经验教训”,《社会工作》,第4期,第9-14页

[7] 刘斌志,2013,“震后失依青少年哀伤经验的社会工作研究——基于汶川地震灾区的深入访谈”,《社会工作》,第1期,第77-85页

[8] 周利敏,2014,“大陆灾害社会工作实务反思与本土化启示——基于四川5•12大地震以来的实务经验”,《广州大学学报》(社会科学版),第6期,第25-32页

[9] Becker, Gary S., Kevin M. Murphy, and Robert Tamura, 1990, Human Capital, Fertility, and Economic Growth, Journal of Political Economy, Part2, Vol.98, Issue 5, pp12-37

[10] 道格拉斯·诺斯,1994,《制度、制度变迁和经济绩效》,刘守英译,上海三联书店,第143-156页

[11] Knack, Stephen, and Philip Keefer, 1995, Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures, Economics and Politics, Vol.7, Issue 3, pp 207-234

[12] Robert D. Putnam, 1993, The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, American Prospect, Vol.4, No.13, pp35-42

[13] Ajay Chhibber, 2000, Social Capital, Processed, World Bank,

[14] Daron Acemoglu, S. Johnson and J. Robinson, 2004, Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth, Handbook of Economic Growth (Amsternam: North-Holland), pp385-472

[15] Pierre Bourdieu, 1986, The forms of capital, In J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (

[16] (法)布尔迪约,帕斯隆,2002,《再生产——一种教育系统理论的要点》,邢克超译,商务印书馆

[17] (美)弗朗西斯•福山,2002,《大分裂:人类本性与社会秩序的重建》,刘榜离,王胜利译,中国社会科学出版社,第207-221页

[18] (美)弗朗西斯•福山,2001,《信任:社会美德与创造经济繁荣》,彭志华译,海南出版社,第27-31页

[19] 赵健羽,2012,“城乡一体化视阈下农村社区治理创新研究”, 硕士学位论文,西安:陕西师范大学

[20] Diego Gambetta, 1988, Can we trust trust? In Diego Gambetta (Ed.). Trust: Making and Breaking Cooperative Relations,

[21] 彭小兵,2008,“震后灾区重建要重视社会资本积累”,《中国改革报》,7月9日第6版

[22] 陈升,孟庆国:2010,“人力资本、社会资本与受灾居民灾后恢复研究——以汶川地震灾后恢复为例”,《经济学家》,2010年第5期,第94-101页

[23] 史铁尔,王松,2012,“灾变社会工作中的社会资本重构路径分析——以5•12四川地震灾区为例”,《广东工业大学学报》(社会科学版),第5期,第13-17页

[24] 王思斌,2014,“社会工作在创新社会治理体系中的地位和作用——一种基础—服务型社会治理”,《社会工作》,第1 期,第3-10页

[25] 王思斌,2014,“社会治理结构的进化与社会工作的服务型治理”,《北京大学学报》(哲学社会科学版),第6期,第30-37页

[26] 周昌祥,2014,“创新基层社会治理的有效方式:以服务为本的社区社会工作”,《社会工作》,第2 期,第26-32页

[27] 刘琛,2012,“社会工作在灾害预防中的作用”,《金田(励志)》,第10期,第335页

[28] 王硕,2010,“公募基金会资助社会工作服务的模式研究——以5•12地震后两个公募基金会的资助行动为例”,硕士学位论文,北京:中国青年政治学院

[①]本文的基本观点在中宣部思想政治工作研究所在重庆市委宣传部召开5.12汶川地震抗震救灾及灾后重建过程中的社会思想动态调研座谈会(