俗话说“三十年河东,三十年河西”。但对中国区域经济发展而言,不用三十年,各地之间的经济发展就会发生很大变化。上世纪80年代看深圳、90年代看浦东,本世纪初苏州很耀眼,到“十一五”后天津最为迅猛。而近几年来,除了天津,中西部的几个城市包括重庆、长沙、合肥和武汉无疑成为星光闪闪的“四小虎”。这其中,武汉的增速也达到了387%。

长江中上游城市发展突出,沿海城市增速普遍低于全国

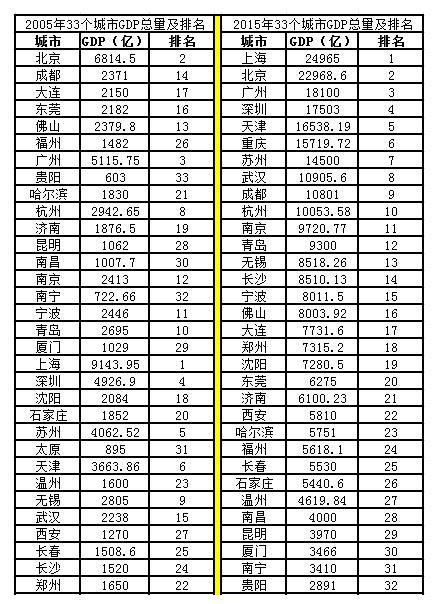

2005年,我国GDP达到18.2万亿元,2015年这一数据是67.67万亿元,十年间增长了271%。从主要城市的增速来看,高于这一平均水平的主要集中在中西部地区。

在统计的33个主要城市中,过去十年增幅超过300%的城市共有10个,其中有8个城市来自中西部,分别是长沙、重庆、武汉、贵阳、南宁、西安、成都和郑州。只有两个城市来自沿海,其中天津增速位居第33个城市中的第8位,南京位居第10。

从地理空间上看,增速最快的城市主要集中在长江中上游地区,如长沙、武汉、重庆、贵阳、成都等。区域经济专家、贵州省政府参事胡晓登对《第一财经日报》分析,首先长江中上游几个省份因为远离沿海,外向度比较低,所以2008年金融危机之后外贸出口受阻对它们的影响也很小。

相比中西部城市的快速增长,过去十年,沿海城市的增速要慢了不少,大部分城市的增速都低于271%的全国平均水平。其中,上海、东莞、温州和石家庄的增幅甚至低于200%。

东莞、温州、无锡、佛山这些外贸明星城市的增速之所以慢,主要原因在于2008年金融危机之后,外贸进出口要再现过去的高增长已无可能,对经济的拉动作用也在持续减弱。随着外贸出口受阻,产能过剩严重,制造业很不景气。

但并不是所有增幅较低的城市都来自沿海发达地区。例如,石家庄、太原、哈尔滨、沈阳等城市主要位于能源重化省份。在经济新常态下,随着能源经济的下行,以能源原材料工业为主的地区受到较大的冲击。此外,这些地方以国有经济为主,市场化程度不高,产业转型结构调整的难度也更大。

33城市经济地位大洗牌

从33个主要城市的总量排名来看,过去十年,不少城市的位次发生了较大变化。其中前十名中,2005年排名第9和第10的无锡、青岛,这两个沿海外向型城市退出前十,新进入前十名的城市是成都和武汉这两个中西部省会,十年前成都和武汉分列第14和15位,现如今成都升至第9,武汉名列第8。这两个城市均是计划经济时代的大区中心,传统的十大城市。

此外,在前十名内部,原先排名第5的苏州,2015年退至第7,天津和重庆分别上升一位,列第5和第6。在2005年,第7名的重庆与第8名的杭州相差无几,而与广深两个一线城市则差距较大。数据显示,2005年,重庆经济总量仅为广州的60%,但十年过去,现如今重庆的GDP已达到了广州的87%! 上升比较明显的还有长沙和郑州两大个中部城市,长沙从第24位提升至第14,郑州从第22位上升至第18。相比之下,沿海的不少城市位次下降明显,除了苏州、无锡和青岛,包括宁波、佛山、东莞、温州等城市的位次也明显后退。一方面,这些外向型城市受外贸出口调整的影响比较明显。另一方面,无论是这些外向型城市,还是北上广深等其他沿海发达城市,都已经从高速增长转向了中速平稳增长阶段。在这个阶段,调整转型成为主题。