所谓好的人才培养制度,是能区别人才真伪、分得清是非的制度;所谓坏制度就是不辨真假的制度,是创造长盛不衰假文凭假人才市场的制度。如今的用人部门只承认赢得应试学历的人其所具备的“人才”素质,却不能理解那些拥有创新成果的人更具备坚强的耐心和顽强的毅力。居里夫人从10吨泥清废渣中提取了一克镭,她的伟大贡献所彰显的不是大专学历水平,而是居里夫人对人脑高贵灵性的尊重和她自身的坚毅品质。

中国高等教育制度和人才选拔制度至今没有走出“真假李逵”难辨的怪圈,其与全社会崇尚单一形式逻辑思维已陷入新一轮头脑僵硬僵化相关。

让未来的高等教育在人才培养中摆脱偏向单纯积累“知识点”的单一形式逻辑教育模式,促使思维方法形成多根系多向性链接机制,是本书冀望的先进理念,也是未来高等教育发展的方向。如果不这样,面对国际社会的风云变幻和科学技术的飞速跨越,单一形式逻辑思维方法必然要强制人脑中的既定概念定则起“单边”作用导致轮番上演思想僵化。

关于创新思维积累高级形式的理论描述

我们知道,创新思维的初级形式是依靠单一形式逻辑思维方法使认知指向向新概念推导和延伸。相比之下的高级形式,则是交互运用脑内内在的生化物质连接机制响应两种以上的思维路径,使大脑既有概念体系向个体知识积累、向群体知识积累、向人类整体知识积累以外的认知指向延伸,同时依赖新的认知指向获得创新成果的思维运动及其同一过程的脑功能积累。

例如:假设运用辩证逻辑思维方法开展思维运动,其脑内思维通路则不可避免要链接生化形态的形式逻辑思维神经,从而构成至少两种以上科学思维方式的交叉运用或综合运用。读者已知道,辩证逻辑思维可兼容形式逻辑思维,反之则不可能。同时也知道,形式逻辑的运用严格遵守同一概念系统的“同一律”,而辩证逻辑运用则要随时兼容两套以上概念系统。善于运用辩证逻辑思维,是人脑多个生化记忆中心根系互联机制的突出表现之一。

(2009年加注:西方学界曾经阐述的“发散思维”也拥有辩证逻辑或直觉逻辑的表面特征。“发散”,包含放松、自由、甚至不限定思维路径。它印证了人脑在摆脱单一形式逻辑规则束缚时,其思维的自由舒展性,可拥有让人脑功能回归自然的好处。)

(2009年加注:问题是思维“发散”的基本点是什么?“发散”的对应指向是否科学?“发散”的多向性能否在无拘无束中次次生效?或是自发实现了双向对应关系才有效?还有,在路径无控的“发散”后,新的认识能否形成更高层面的辩证统一?)

(2009年加注:上述系列问号是针对“自由发散”算不算思维科学的质疑,也是关系到自由开放的思维方式能否促成内心和谐,同时与社会意识形态和谐统一的另一重大课题。很遗憾,“发散思维”的自由发散,还不足以面对思维科学给出完整答案。)

(2009年加注:科学审视“发散思维”学说,应该确认它仍然停留在无核心规律却有不确定路径的、主张思维自由伸展的浅层的脑功能认识阶段。其个体头脑“发散”之后的结果或依旧不能摆脱固有的单一形式逻辑思维路径,进而出现单一大前提设定在不同人、不同群体大脑中分别呈现更分散化、复杂化和自由化的社会意识形态。)

(2009年加注:从其后阐述中,读者将一步一步深入理解自觉逻辑与自发逻辑相结合的思维,其所揭示的正是引导人脑遵循科学思维路径的基本答案,即多向思维的有效性和有序性是基于辩证思维关系的可靠性和科学性。这一切,又源于脑内多种思维方法对应链接机制的功能,由此形成了从个体到社会整体意识的良性互动和统一。)

目前,国内多数高等院校尚未形成培养创新思维高级形式的教育模式,包括西方国家现行教育模式在内,虽然有上述发展方向和实际成果,但他们是通过主张“思想自由化”的途径来实现的,同样未出现有成熟理论指导的科学的教育模式。中国国情能否许可高等院校完全照搬西方的“自由化模式”?在有成熟的思维科学理论指导下,需不需要正负效应同时发生的西方“自由化模式”?此为超出本书范围的话题,政治家会给出答案。

为什么说相对于单一形式逻辑思维运动的多种思维方法的同时运用积累或综合运用积累才是高级创新思维方法的积累?笔者从下面一道公式说起。

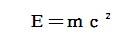

它就是20世纪初,为爱因斯坦所发现的狭义相对论的“质能关系式”。如今,它像“偶像”一样深深刻进了西方人尤其是美国人心中,其意义不再仅仅是一种现代物理学知识,而早已经延伸为一种品牌符号、一种属于当代智人创新智慧的光荣和自豪!

在美国,你可以观察到,许多美术创作和工艺品制作都有那个“质能关系式”的数码形象影子,人们甚至想到了要借用它来增强艺术创意,借用它的那副抽象的、美丽的数字化形象,来打扮时装品牌,美化生活。可见,在既尊重科学技术也觊觎“货币战争”油水而创造了今日之强盛的美国人眼里,对它的崇拜达到了何种程度。

它为什么会在现代人眼中显得如此靓丽、如此高贵?因为,是它,用十分简洁的公式打破了牛顿物理学框架体系间专业概念被分立的局面,它依靠两个对等概念的联想式平衡与综合之思维方法,开创了现代物理学的新时代,并伴随“广义相对论”推动全球科学家开启了智人种群向“知觉以外世界”全面进军的“改造自然”的新时期。

对其简洁而深奥的含义,笔者不擅长用现代物理学概念说清楚,但可以用文学方法把它描述出来:它把20世纪之前数千年文明史中看起来毫不相关的物质质与能的关系变成了水乳交融的关系;它把质能转换关系缩写成一道“五符方程式”——能量等于质量乘以光速的平方;它把质与能在运动态势下的裂变反应合写成了同一篇物理学小说;它把中国的孙悟空和美国的米老鼠梦幻般拍成了一部电影;它把“质量”和“能量”两个长期分离对立的专用概念,辩证而又科学地组合成了同一个新概念和同一种崭新科学技术!

然后,笔者要重点加一句:那个关系式异常突出地向全世界展示了现代科学领域表现十分精彩的人脑记忆中心双根系互联互通的高级创新思维方法。

话题展开之前,再看看第二道公式:

信息→输入→存储→处理→输出→信息

它是20世纪中叶,由美国著名电气工程师维纳所创立的“控制论”核心思想的公式化表述。维纳用“信息输入”和“信息反馈”两个基本概念抓住了世界上一切控制系统和通讯系统的共同点,找到了机器智能模拟的一般规律和联通渠道,即人工信息方法的实现路径。也为人们找到了一种针对超出感官感觉、无法探索其内部因素的“黑箱识别办法”,即用信息功效输入看其输出表现,可探明或推断“黑箱”内部原因的识别办法。

人们后来才发现,“控制论”的智慧表现远远不止于此。因“控制论”推动而创立、而诞生的后起之秀“信息论”,又进一步认识到维纳的“信息输入”和“信息反馈”这两个基本概念,其实也把毫不相干的机械系统、生命系统、社会系统等,全部用“信息输入”和“信息反馈”连成了一体。就是说,维纳的“控制论”同样依靠人脑多种思维方法的综合运用,在另一个领域把更多“孙悟空”和更多“米老鼠”拍成同一部故事片。

有了“信息输入”和“信息反馈”两个概念,后人们才越来越感到惊奇,不仅机械系统能实现人工智能模拟,生命系统也可以,社会系统也可以,测量宇宙背景辐射也可以。无机物、有机物、生命物以及地球人生活和工作所涉及到的家庭领域、经济领域、医疗领域、教育领域、政治领域、甚至空天领域均有可能被“控制论”思想有机组合为一个整体。

于是乎,人工智能产品和电子光子信息像潮水一般涌向全球每个角落。因“控制论”的创新意识而推动、而创造的全球经济价值以及它所带来的人类文明的巨大进步简直无法估量。虽然,维纳的“控制论”作为创新理论猜想,其在信息控制领域为人类智慧填充的只是“第一个馒头”,它不能像“第六个幸运馒头”一样获得诺贝尔大奖,但是,当今信息化浪潮的源头和起因是什么?正是维纳的“控制论”。维纳是当之无愧的理论大师。

据2000年统计数据显示:该年度全球IT硬件集成电路的销售额已突破2200亿美元,而集成电路所支撑的整个信息产业的其他硬件部分,已逾年产1万亿美元大关。预计到2014年,在信息产业链条中,仅集成芯片部分将达到1万亿美元,它将同时支撑至少8万亿美元的各类电子设备的产出价值,还将带动不少于30万亿美元的网络信息服务产业,包括物联网、云计算以及电子商务。这个数字相当于2000年全球经济总量之和!

维纳是电气工程师。但他不仅仅是一位电气工程师,还是一位著名数学家。他生前因发明“信息”一词,在哲学界也倍受思想家们的关注和拥戴。直到后来,紧跟“控制论”的“信息论”被另外两个欧美人正式创立之后,哲学和社科界的那些“思想家”们仍然要就“信息”概念含义向他请教。他对唯物论发出的那句警告:如果不能给信息一个正确定义,“任何唯物论在今天都不能生存下去”!——令东西方哲学界长达半个世纪哑口无言。

美国人很崇拜科学头脑。爱因斯坦1955年逝世后,脑科学专家对其大脑进行过解剖,可是很遗憾,没有惊人发现,只有一堆和别人相同的脑生化物质。而且,人死去了,连脑内介质运动也没有。显然,当时美国脑科学家们还没有掌握“信息与响应”这把先进的哲学手术刀并悉知其运用前景。今天,按照“信息与响应”的哲学思想方法来分析,如果看不到脑内介质运动等于大脑微观物质运动的任何结论难以确认。果然,美国脑科学家后来得到的唯一精确概念是:爱因斯坦的大脑比常人略重数十克。算甚么成果!

其实,解剖死人大脑不如分析活人大脑。只要有“信息与响应”的哲学“手术刀”,科学界、医学界即可展开一场无血外科手术,不痛不痒,还不花钱,就可以把活人大脑透彻完成了“解剖分析”。不妨来看一看爱因斯坦“活大脑”的高级创新思维积累之表现。

“质能关系式”创立之前,经典物理学知识理论中的“物质不灭定律”、“能量守恒定律”、“运动加速定律”等,其对可见物质运动规律的描述,已然达到相当深度。与此同时,又形成了一个巨大的思想和理论鸿沟,使当时人们即使在梦中不曾想到超越,即质量和能量互不关联,能量只是伴随物体运动的加速度而变化,与物体质量大小无关。

恰在物理学发展面临转折的关节点上,爱因斯坦的认知动机率先响应了两者间的对等互动关系。他是在直觉链接辩证逻辑的基础上,同时运用了数学演绎方法,即用形式逻辑方法进行了并不复杂甚至说很简单的概念形式推理。发现:既然物体在运动中的作用力是变化的,那么物体质量也要变,且必然导致能量伴随物体质量变化而变化。他的“质能转换关系式”所揭示的就是那种充满对应互动关系、渗透了辩证哲理的新概念。

人们后来看到的微粒子高速运动状态下的“激波反应现象”原来如此!物体产生剧烈爆炸所形成的瞬间粒子激波反应拥有超级能量。常人能看到的现象也有相仿——飞机高速飞行时若与小鸟相撞可致机毁人亡。爱因斯坦的创新意识在原子弹尚无具体概念时,就提前预见和“先知”了核反应堆的广阔应用前景,他是最早主张核能和平利用的科学家之一。

爱因斯坦几乎是用相同的直觉思维、辩证逻辑思维、形式逻辑思维等综合方法,又接续创立了“广义相对论”。把天体等物质运动条件下的“时间”和“空间”的相互关系对应起来、联系起来进行科学描述,由此揭开了物质存在的四维一体方式并迅速推动自然科学依靠他的创新理论猜想,开始向宏观和微观两极高速拓展。相对论是理论物理学的发端。

今天,智人种群不断推进的空间技术和微观探秘,正是自相对论诞生后所呈现的一日千里之突飞猛进。爱因斯坦自我器重的成果,是他自己的“广义相对论”。不过很遗憾,“广义相对论”所代表的仍然是填充地球人探索宇宙时空奥秘的“第一个馒头”,与后来获得诺贝尔大奖的“第N个幸运馒头”——测量宇宙背景辐射之数字成果相比,他的有关“时间与空间”的多项伟大理论构想,恰好是此一领域摘取诺奖的开端,而不是结果。

爱因斯坦是当之无愧的科学猜想大师。