历史的现实的大量事实证明:已成为科学探索者、知识开拓者脑内动力的认知动机,它的确是个体人脑于认知微循环中拥有强大作用力的“意识”。过去,人们主要是从服从政治的一面,看到了人类有追求真理的顽强表现。其实,适应脑进化的辩证唯物论应首先承认:那些具备优秀响应条件的大脑其所积累的生化物质条件非同一般。

前一章的总结:动机互换原则否认用行为动机解释一切人脑动机,尤其不可用来解释认知动机,这是研究人脑微观物质运动状态所探明的真相。有关人脑的“动机互换原则”也是旨在从哲学的基本层面揭开物质高级运动大循环流程中,曾经被掩盖的微观层面的认识论真相,即宏观认识论隐藏着的认知“小循环”或称“微循环”规律。

在看待科学领域创新成果上,全社会都需要有客观态度,也就是不能简单用“奉献精神”解释科学发现中被认知动机激活的脑动力。人是否有“奉献精神”,主要是看社会意识形态的作用力对创新者的影响程度如何,以及他们成功之后对名和利的真实态度。

智人中有些杰出大脑,其特殊响应条件所促成的认知动机,及紧接其后创造出来的突出科技成果,应该客观判断为是脑记忆板块多根系链接机制的自然推动所促成的创新意识使然,属于自然规律,不能任意在德行上拔高。但必须尊重的是创新人才的历史积累和现实积累以及在创新过程中自觉或不自觉付出的超出常人想象的巨大代价。

杂交水稻之父——袁隆平,当接受CCTV主持人现场采访问到“为什么那个单亲培植现象就你能够发现而别人就发现不了”时,连笔者都没想到袁老那么心直口快,脱口而出:“是老天爷让我发现的!是老天爷要帮我忙!”

其实,就是长期深入田间地头在记忆积累中形成了许多自然的敏锐条件。而在此之前,认知动机的推力则是帮助他能够实现认知目标的先导性推力。袁老毕竟是农业技术专家而不是哲学家或脑科学家,他不完全清楚人脑特殊响应条件形成原因。技术专家有他自己的“铁的逻辑”和诚实风范。

当绝大多数人没有弄清人脑长期积累或特殊积累形成的综合知觉特殊响应条件时,时常会把一些杰出的科学发现简单地与远大理想以及奉献精神等行为动机联系起来。笔者认为,作为一般联系和人生必须有事业方向的联系,无疑是很正确的;但分析科学发现的具体过程中人脑微观介质运动所产生的作用力,应该直接联系的是人脑现实的敏锐特质。

袁隆平在读到宣传他的大量新闻报道后,曾公开表示:“报道中说我累得昏倒在田间地头,我在田间地头从来没有昏倒过,我是在做我感兴趣的事,能在田间地头有新的发现,是一种乐趣。”从这里,应该体会到人脑敏锐特质及其综合知觉响应条件并不神秘,它实际就是脑内综合知觉和自觉逻辑思维能否形成链接机制的脑神经通路构造的优劣差别。

认知动机与行为动机作用力在两个领域中的地位互换原则,先从理论上打破了单一行为动机层次需求所表现的那种单一直线运动的解释方法,接着,它将从人才管理操作层面上要求两种动机各有重点交叉互动。它使全社会有更多理由把培养创新人才的主要精力用在保户脑、创造脑和激发认知动机上;有更多理由相信:全社会积极营造创新氛围、尊重创新人才、启发创新思维、创造有利于激活脑动力的学习工作环境,这比别的更重要。

实验课题(NO:65)剑桥大学“请喝下午茶”蕴藏何种玄机?

教育界无人不知英国剑桥是一所出人才出成果的超级学府。或许,并非所有人都知道,在剑桥有个校方花钱每天一次“请喝下午茶”的活动。

当天,教学和科研有闲暇的教授们有机会坐在一起谈天说地。茶话无确定议题,仅仅是闲话聊天;早来有座,迟了干脆不来;爱说话的人说给人听,不爱说话的人听别人说。是否有人专门挑话题?局外人弄不清楚。显然,茶话有茶话的好处,它没有话题限制,可自由谈天说地。谈到大家感兴趣的事尽可以争论起来;有人听到好消息请互相传报,共同享受。

这个“下午茶”究竟蕴藏何种玄机,使校方乐此不彼常年坚持?无人解答。据说,剑桥不少获得诺贝尔大奖的项目,均与创新人才在此响应了某种“灵感”有关。据说,包括校内一些突出的科研成果——如生命基因首次被解密,都是先在此处传播。原来,它是利用“茶话”氛围,引导不同的学科头脑相互交流,相互碰撞,点燃思想火花,促进思维运动。

“请喝下午茶”不过是一种载体。从哲学角度分析,它所尊重的是人脑思维通路可疏导可互联的微观物质运动规律,它是在促进人脑生化板块间形成多根系记忆积累的相互链接,它是在促进微观领域人脑生化介质重组记忆……以实现信息与响应中间环节更有效激活认知指向。

是的,科学技术创新领域的管理工作不能满足于过去那种宏观上看得见的热火朝天形式,那是太过单一的牛顿物理学运动方式。科学的管理方法,需要深入微观、深入人脑来实现有效驾驭,通过微观操作技术更有成效地驾驭宏观局面。也只有把针对人脑创新思维的规律性把握好、运用好,才能通过微观途径把宏观的物质运动驾驭的得心运手或举重若轻。

按上述观点分析,人们又不能太严苛责怪《第三次浪潮》作者托夫勒何以一时冲动地强烈呼吁要把物理运动的“台球桌”扔到角落里去。托夫勒也看到了问题的某一点,他崇拜基因突变和遗传密码改写,不喜欢机械运动。因为,那个物理“台球桌”虽说是物质运动的基本平台但毕竟没有摆脱原始“粗活儿”,不过是利用这个去“撞击”那个,至于“那个”究竟能响应什么?不管。反正都一样是“台球桌”上物理关系网中的一颗球子。

托夫勒怕是很不愿意看到那个“台球桌”上的球子们你碰我,我撞你,在掌杆人的运作下,一个个都变成了可见可闻的、擅长机械运动的无机物;他们不再考虑体内脑内生化介质传递,也习惯了正负作用力同时发生。打偏了也好,打正了也好,打疼了也好,打碎了也好,都是“球子们”自己的事。只有掌杆子干“粗活儿”的那个“主”从不吃亏!

在相互碰撞的“物理学迷宫”里,究竟“谁动了我的奶酪”?上千万中国人读过那本从美国引进的小册子,也欣然接受了“奶酪文化”。然后,经“奶酪文化”熏陶,有人更相信“运命”和“转运”,迷信康熙字典解释的“命运不可改但可转”的偶然性,更庆幸有人传递了“奶酪文化”,又通过“奶酪文化”的“信息与响应”使社会主流意识形态发生紊乱。

于是乎,你只能像“小老鼠”一样继续钻来钻去,继续在“台球桌”上相互碰撞,撞出一个说不清道不明的物理运动关系网,最后,不得不把传承已久的人文社会科学传统彻底抛弃,只留下那个“奶酪文化”。这一切恰如大智大勇的物理学家所揭示的——大系统内部分散的小规模无规则的运动可振荡和抖动着大系统彻底崩溃或瓦解的微观物质运动原理。

今日世界,在国与国激烈竞争中,谁还愚蠢得像过去一样敢明目张胆地直接颠覆强大的中华民族政权?傻瓜也看明白了:微观介质运动奥妙无穷。

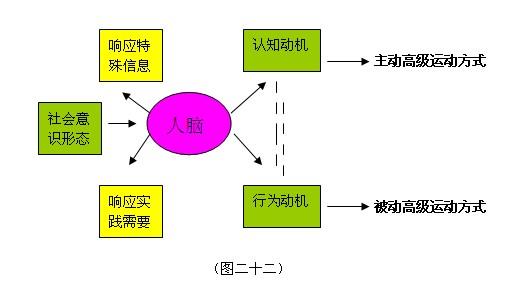

当然,本书在强调认知动机作用和地位可比行为动机有条件至上的同时,也未敢轻视两种动机始终存在的互动关系,且必须反复告诫世人不可偏废其一。人类意识三种反馈力向中的两种动机微循环和宏观物质运动之间构成的认识论大循环的总体关系如图所示(见图二十二):

图释:意识反馈的三种方向以大脑为中心。社会意识形态直接指向人脑,虽指向明确,但它之于人脑并非存在必然促成概念反应的对应链接条件。

社会意识形态的信息传递,须通过人脑响应为“内在意识”后才能转变为人脑应受社会意识的双向对应链接环节,使传播生效。与之链接方式不同的是,健康发达的科学头脑则能自动响应某种特殊信息而产生认知动机,并自动指向前沿探索领域的主动高级运动方式;还能自觉响应现实实践需要产生行为动机,然后指向常规物质运动领域促成被动高级运动方式。认知动机和行为动机之间的那条虚线则表示相互地位与作用可互换可互动。

(2017年6月11日加注:智人脑动力是思维微循环领域的动能。脑动力常态是人脑生化介质运动的常态。脑动力发力的能动性根源是认知指向驱动;其物质根源则是脑内生化概念激活指向反应而使脑内生化介质运动加速。)

(2017年6月11日加注:脑动力因认知指向而激活而发力是健康动能,内部表现为思维活跃,外部表现为神情专注。脑动力因非动机指向发力属于脑动能失控,自我感觉是胡思乱想神志游移。后种表现属于中枢神经衰弱。)

人脑的认知动机和行为动机的动能性,一样的都是生化物质概念的激活反应,是有外界对应物指义的脑内生化介质产生作用力的客观状态,它促成人脑产生认知指向,并再次转化为体内脑内介质传递或促成思维运动。那一系列微循环将最终促成行为动机反馈给客体运动,从而体现出始于微观领域的生化介质运动与宏观物质高级运动实现对接的运行机制。

认知动机不论来源何处、触发原因是什么,最终都要与含有科学发现或艺术创意的自觉概念对应链接,才会有认知指向价值。哲学不能替代基因技术,但从外部表现分析,认知动机有四级脑动力分类,类型之间有互动机制。

其一,恒定认知动机(持久脑动力)——客观界定是:表现为对科技文化知识的获取有坚持不懈的顽强毅力;对科学真理的追求有一贯到底的持久恒心;对未知领域的探索有不畏艰难的高昂热情。

这是那些杰出人才才所拥有的一种认知动机。

在此需要对国内外脑科学于20世纪发明的“理想”、“信念”、“志向”、“意志”、“兴趣”、“爱好”等外表现象另作理论概括,以便从总体上来把握上述心理品质形成的原因。用哲学解释思维运动的观点来看,它们有一个总根源。

首先,那些表现人性人格的品质并不绝对依靠行为动机酝酿形成,也非先被学习和实践推动产生,更不是单纯灌输的结果。“理想”、“信念”、“志向”、“意志”、“兴趣”等良好心理素质形成的原因,其客观解释应先承认它们都是认知动机萌芽之后,经过个体人脑、家庭和社会环境因素的自发或自觉激励,逐步把不成熟的认知欲望培植成成熟的认知动机后形成的。

源自幼年期的好奇心,是人脑最早萌发的模糊认知欲望。其中已然包含了自然的模糊兴趣和不达目的就“哭”不罢休的那种“既幼稚又倔强”的内在脑动力——这是幼儿期“认知意志力”最原始的、简陋的自发表现,是外界信息刺激推动、启动脑动力自发响应的必然结果。

婴幼儿认知意志力与模糊认知指向是融合在一起的。对此种客观现象,父母们也包括社会上思想成熟的各种人,往往很难分辨出其中的“是”与“非”。有时,对孩子过于宠爱,要什么就给什么,使原始的认知意志力没有得到增进培养;有时,也因成人们对孩子缺乏耐心,又简单拒绝了孩子的幼稚“哭求”,使尚处于“糊涂状态”的认知意志力遭遇挫折或损耗太大。

其后,孩子们伴随知识积累的扩展,其认知动机中又自然而然包含了“长大想当什么”的“志向”之内涵。有志向的孩子经常把志向融合在认知指向中,而形成一种伴随成长岁月的“阳光概念”,也就是:被大脑中既有的认知积累链接在一起,是含有“认知志向”的认知动机——是动机的增进积累。它的外部表现主要体现为学习过程中有一种恒定取向。

在此期间,人的认知意志力继续消长。或在生活学习经验中得到增进,或受到新的磨损。最后,伴随着人脑思想观念的积累,认知动机又把“理想”、“信念”纳入到认知指向范围。于是,具有终身目标追求的“恒定认知动机”便从之初模糊状之雏形向成熟期大步迈进。此时,多数青少年会在自己认知目标和或称之为自我的人生向往中意识到:不论干什么都需要有意志和毅力,并开始有意无意磨炼自己,即兼容了有理想有志向之表现。

从上述漫长的过程中你发现了什么?人的意志力是伴随模糊认知动机脑动力萌芽的,又是伴随着学习环境和家庭社会环境优劣而增进或磨损的。外界信息刺激始终在以双向作用力培育人的意志或消磨人的意志。少年气盛可塑性强,“理想”、“信念”、“志向”、“意志”、“兴趣”、“爱好”等容易伴随认知指向增进培植。随着人生望年过去,多数人认知意志力减退。但凡杰出人脑,其30岁前形成的恒定认知动机是融合了前半生认知积累的脑构造系统。它在科研探索中的表现是有恒定的认知指向所伴随的探索与追求。

恒定认知动机是伴随人一生的脑动力,是能随时压倒行为动机所有层次需求的作用力,是人类顶级的内在意识作用力,不是人人所具备的脑动力。

恒定认知动机的作用力,不仅表现为一生拥有一种持之以恒的认知指向,而且这种脑功能可以凝聚各种阶段性的认知动机,逐步形成以各种记忆积累为基础条件的大脑多板块多根系链接响应机制,形成个体人脑面对外界信息不同于他人的敏锐条件,包括其他头脑可能无法对应链接的某些特殊信息。其脑内拥有中枢神经递质通路与生化概念记忆区间、与响应外界信息之间的多根系多层次链接条件,有行为动机所不具备的脑动力性能。

根据恒定认知动机作用力表现,把它简称为“持久脑动力”。