山西古建之旅(38):解州·关帝庙

2021-07-14

出广仁王庙,计划坐出租到芮城客运站,再坐班车去解州,看关帝庙。

路边站了一会儿。不见一个人影,不见一辆车影。太阳热辣辣在头顶烤着,有些烦躁。给刚才送我们过来的出租车司机郑师傅打电话,请他过来接我们去客运站,说好费用15元。

上了凉爽的出租车之后就不想再去坐班车受罪了,于是请郑师傅直接将我们送到解州关帝庙,加上过中条山隧道的13元费用,共计133元。郑师傅说,原先没有中条山隧道,爬山得25公里,一个多小时。现在修通了隧道,只有9.7公里,只要十来分钟。

今天是郑师傅新车上路的第一天。看起来开出租车还是能谋生,能挣钱。郑师傅说他开的是自己的车,要给公司交管理费,一个月320元,一年杂七杂八加起来5000元左右。听口气,压力不是很大。说到在芮城约DD不方便,郑师傅对DD好像是很排斥的态度,说DD没有任何正式手续,不合法,不安全;而且,对于出租车来说,DD带来的竞争也不公平。说之所以在芮城很少DD,是因为运管处抓得紧,抓住了就要往死里罚款。还说,出租车司机也可以抓DD,抓住之后有奖励。我了解的情况,出租车司机大多反感DD,因为DD抢了他们的饭碗。但是,他们大多不理解,他们饭碗里的饭本来是他们的,却被别人直接舀走了小半碗。DD只是没有让人直接舀自己碗里的饭而已。不过,有人认为市场这个大锅里的饭就是他们的,他们不允许别人来分一杯羹。出租车司机进来要付出代价,网约车进来也要付出代价。看郑师傅态度是那样坚决,我就没有跟他理论这个事情。

过中条山隧道的时候,说起中条山战役。1941年5月,十万日军与十八万国军在中条山会战,国军大败。国军死伤七万多人(国军数据),而日军死伤仅三千人左右(日军数据)。云南籍将军唐惟源上将及寸性奇中将均殒命沙场。唐惟源是云南江川人,曾经是朱德的同学和好友。寸性奇是云南腾冲人,我们到腾冲的和顺古镇参观时到过他的故居。对于中国人来说,中条山战役是奇耻大辱。死伤人数的悬殊是奇耻大辱的一部分,指挥能力,协调能力,作战能力的低下才是耻辱中的耻辱。日军远方来攻,粮草充裕,而中方本土作战却粮草短缺,开战之后粮食只够吃三天;中方阵地上变成粮食市场,各级军官参与粮食倒卖,以至日军奸细大批混入阵地前沿,一旦开战,指挥部很快被敌军包抄;日军对战争精心策划,各部门密切配合;国军仓促应战,各自为战,缺乏战略,缺乏战术,一旦接战,军心涣散。唐惟源被包围后,多次突破无望,自杀身亡;寸性奇胸部中弹,坚持战斗一天,最后也开枪自杀。我们从中条山隧道穿过,80年前,隧道顶上应该有汩汩的鲜血流过吧。

四十多分钟到了解州关帝庙。跟郑师傅聊天才知道,“解”最初是作为地名来用的,读作“hai”;后来才有作为姓氏的“解”,读作“xie”。我之前还一直读解(xie)州,怪不得别人听不懂。

我们在关帝庙东门附近下车。我们以为那边会有小饭馆之类,我们需要简单解决一下午饭问题,已经三点多了。关帝庙周边在搞建设,没有开门营业的店铺。不过,看到了一处老旧的石牌坊。“万代瞻仰”坊立于明崇祯九年(1636年),三间四柱五楼庑殿顶式,宽7.36米,高9.04米,上面雕刻的是三国故事,满刻着人物,祥云,瑞兽,仙鸟,繁花,山水,形象生动,雕工精湛,是明代石雕艺术的杰作。因为年代久远,风化严重,局部有损坏,线条有模糊。看来是时间要进行维修了。

东门不开,绕到南门即正门进景区。门票60元。

全国各地,武庙跟文庙一样多。解州是关公的故乡,解州人特别崇拜关公,解州关帝庙是全国乃至全世界最大的武庙。进大门之后看了看旅游导图,发现解州关帝庙真是超乎想象的规模宏大。整体而言,从南到北有三个院子:结义园,关帝庙,御园。核心当然是关帝庙,其中轴线上有端门-雉门-午门-御书楼-崇宁殿-气肃千秋坊-春秋楼。由于时间的关系,我们大概只能在中轴线上走马观花了。解州关帝庙创建于陈、隋时期(557-618年),北宋重建,金元修葺,明清扩建。现存主要是明清时期的建筑。

进入结义园。首先是“结义亭”,乾隆年间重建。单檐卷棚歇山顶,面阔进深均五间,内置结义碑,线刻的图画,讲的是刘关张三结义的故事。表面被磨得油光程亮的,线条流畅,人物丰满。往北,有“君子亭”。建于明天启年间,单檐歇山顶,回廊环抱,明柱支撑。面阔五间,进深四间。四周有翠柏环绕,都有八百年以上树龄。正殿中置木雕关公巨像,前置小几号的若干关公雕像。再往北,有“结义坊”。明万历年间立。四柱三楼三开间,木构形式的琉璃檐,满布山水,人物,花鸟,瑞兽及三国故事彩绘。色彩艳丽,光彩夺目。再往北是一道影壁,像是向南方倾斜,用九根大木头支撑着。正面是四龙戏水的琉璃图案。影壁前面,有三根大铁棒交叉,下部插入地下,交叉处有铁索拴着。似乎是表达“三结义”的抽象艺术,不过有些生硬。

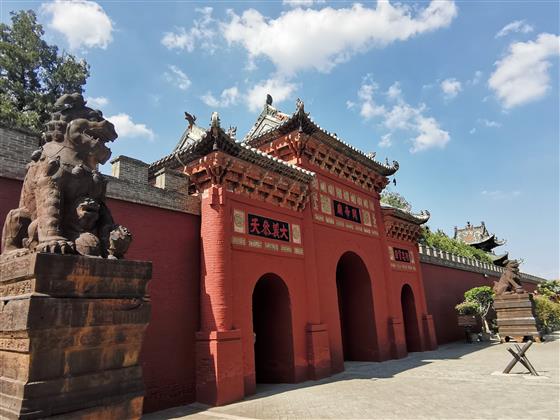

正对着四龙壁,就是关帝庙的端门,重建于明嘉靖年间。由中间高两边低的三个门楼组成,均是单檐悬山顶的形式,砖券门洞。正中门楣上有“关帝庙”三字,两次间门洞上横额东为“精忠贯日”,西为“大义参天”。端门通体红色,古朴厚重,典雅端庄,是明代砖构门楼的佳作。端门外东西两侧,一人多高的铸铁台子上各坐着一尊铸铁狮子,张着大嘴,神态威严。

穿过端门,迎面是三座高大庄严的庙门:中间是专供帝王进出的“雉门”,东面是文职官员行走的“文经门”,西面是甲胄之士通行的“武纬门”。雉门始建年代不详,光绪年间被火焚毁之后重建。雉门是单檐歇山顶式,顶覆五彩琉璃筒瓦,中间有黄色琉璃聚锦,琉璃剪边。鸱吻很特别,飞龙背上有骑鸡的仙人。这一造型通常是放在垂脊或戗脊顶端的。正脊和垂脊及戗脊两侧都有繁复的琉璃装饰,有花草,鸟鱼,正脊和垂脊及戗脊正上端还站立着神鸟和神兽;脊刹也很繁复,中间是三层的宝盖,两边是大象和狮子驮着宝瓶。檐下斗拱还比较疏朗,似乎是元代的风格。阑额下有花板,额柱之间有雀替,都是非常精致的木雕。檐柱之下,方形柱础之上是圆形的石墩,四个面和四个角,都有石雕的承重的神兽,方形柱础之上是马和狮子,圆形石墩之下是狮子。门口枕石上有两个门鼓,分别刻着两只麒麟。这些石雕,刀法纯熟,线条清晰,神态活泼,惟妙惟肖。檐下有一通石碑,记载雉门的重修事宜。

雉门的背面是乐楼,也就是唱戏酬神的戏台。乐楼是卷棚歇山顶,琉璃筒瓦覆顶。三开间,两侧有八字琉璃墙。正门上端有“全部春秋”匾,两侧门上是“演古”,“证今”。中间两柱柱础四角有狮子,被摸得油光光的。八字侧壁上,一面是琉璃的青龙,一面是琉璃的白虎。明间中间是过道的台阶,放上木板就成为戏台。台阶两侧石基上有凹槽,就是放置木板用的。这种情形,先前在永乐宫的龙虎殿也看到过。

正对着戏台,是关帝庙的第三道大门午门。午门是一座面阔五间,进深四间的单檐庑殿顶,石雕回廊的厅堂建筑,周围有石栏杆,栏板正反两面浮雕着各种图案,人物。栏柱顶上有石雕,中间两尊是佛像,外侧则有果实,神兽等物。午门是民国时期(1920年)重建,其雕刻的艺术水平和精细程度确实大不如前面的雉门。

我走出午门的时候,一位僧人走在我前面。头戴黄色斗笠,身穿灰色僧袍,扎着裤腿。应该算是游客吧,他举着手机挨个建筑拍摄,还换不同的角度。我没有看到他的正面,但感觉是个心性灵动的僧人。当他走过高耸而威武的“山海钟灵”坊时,让人有穿越的感觉。之后我一直看到他在认认真真观赏,仔仔细细拍照,从御书楼到崇宁殿再到春秋楼。

“山海钟灵”坊应该就是一座景观楼,用来填补午门与御书楼之间的空隙。“山海钟灵”坊是乾隆年间重修。四柱三楼的门坊,单檐庑殿顶的样式。檐下的斗拱比较繁复,但不是很花哨。退远一点可以看到顶上,简单的鸱尾,正脊中间是神兽驮宝瓶的脊刹。

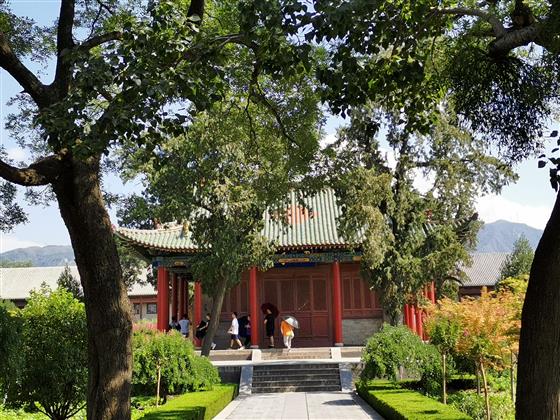

“山海钟灵”坊之前,两米来高的台基上有一座展翅欲飞的楼阁,叫做“御书楼”。御书楼原名“八卦楼”,是北宋重修崇宁殿时增建的,金元明清四朝都有修复。康熙四十一年(1702年)崇宁殿被大火烧毁,八卦楼幸存。次年康熙访问关帝庙,在八卦楼写下“义炳乾坤”四字。之后,八卦楼更名为御书楼。乾隆年间重建。御书楼台基为明代遗存,屋架属于清康熙和乾隆时期遗构。平面呈正方形,二层三檐,歇山顶。面阔五间,进深五间,前檐出庑殿顶抱厦一间,后檐出卷棚顶抱厦三间。楼身四周有回廊,一楼过道,头顶有八边形藻井。御书楼坐在高台之上,屋檐深出,飞檐上翘,在台下观赏,感觉整个楼阁随时会飞起来。御书楼与介休的祆神楼有相像之处,不过比之祆神楼,更简洁,更有飞翔感,也更漂亮一些。

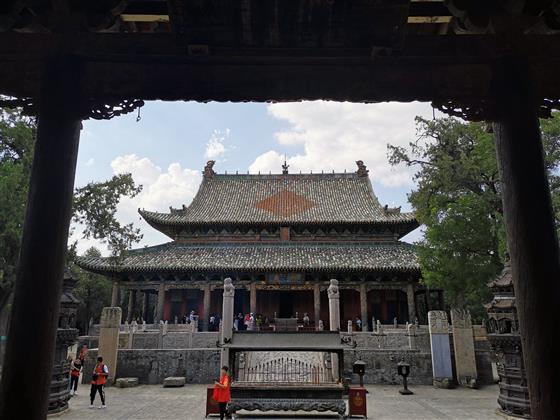

御书楼后面就是关帝庙的主殿崇宁殿。北宋崇宁年间,宋徽宗赵佶封关羽为“崇宁真君”,崇宁殿因此得名。崇宁殿坐落在两米来高的台基上,显得巍峨壮观。重檐歇山顶式样,琉璃筒瓦覆顶,中间有土红色琉璃的菱形聚锦。飞龙式样的鸱吻,神兽驮宝瓶的脊刹,脊刹两侧各有五位神人。大殿面阔七间,进深六间,四周有围廊。殿前有宽阔的月台,有石板护栏。台基下有石华表一对,上面坐着朝天吼。再前面有焚表塔两座,明嘉靖年间铸造;焚表塔上下两部分。下部是须弥座,有各种人物及动物的图案;上部为两层七角攒尖顶,仿木形制,有精美的人物造型及花草图案。焚表塔前面,有石座上的狮子及武士,都是嘉靖年间的作品。

从侧面台阶登上月台。大殿四周有雕龙石柱26根,正面八根各盘二龙,其余16根各盘一龙,共有34龙。盘龙看起来雕工粗糙,线条不是很清晰。我先想,“大明”的作品就是这样粗糙,所以有“粗大明”的说法。后来听导游说,这种粗糙的雕凿是故意为之,因为它吻合关公粗犷的武士形象。我对这种解释不以为然。大殿明间悬挂乾隆皇帝手书横匾“神勇”。殿内供奉关羽坐像,坐像上方悬挂康熙皇帝御题“义炳乾坤”的雕龙匾额。偌大一座大殿只供奉着关羽坐像,显得有些空空荡荡。

崇宁殿后面有个独立的院子,院墙隔着,通过一道牌楼进入。门两侧砖墙上,嵌着土地和灶君的神龛。院内是座大花园。正对着院门是“气肃千秋”坊,高大雄伟,威武壮观;四柱三门三楼,庑殿式琉璃瓦顶木构,檐下是密密麻麻的斗拱,迎风板上彩绘着关羽的征战沙场的故事。

再往前是鳞经阁,始建于明万历年间,重建于同治年间(1870年)。因殿内暖阁供奉关云长夜读春秋的塑像,也叫春秋楼。春秋楼高两层,面阔五间,三重檐歇山顶,黄绿琉璃瓦覆顶,有环廊。殿内底层神龛供奉关羽拂髯坐像。春秋楼前,东侧有印楼,供奉“汉寿亭侯”玉印模型;西侧是刀楼,供奉青龙偃月刀模型。中国的关公信仰实在太强大,到处有武庙。不过,为关公的玉印和大刀建立楼宇,供奉模型,我还是第一次见到。信众们到印楼和刀楼跟前,也像到崇宁点之前一样的纳头便拜,这算是“拜物教”的登峰造极了吧。

我对关公信仰其实是有些不以为然的。一是“忠”。“忠”总是意味着某种人格的缺陷的,因为放弃了个体的某种独立性。当然,人格总是会有缺陷的,但这种“忠”却是主动放弃可能的人格完整。我的理解,“忠”的要求,跟“信”和“义”以及“勇”还不一样。“信”、“义”、“勇”等都是诉诸自身的完善,而“忠”则是要求将放弃自我作为自我完善的条件。二是“英雄”。“雄”就意味着大智大勇,大刀阔斧,甚至是杀人无数,滥杀无辜。剥夺他人性命而赢得自己的功名,“一将功成万骨枯”。这样的英雄的存在,就像战争的存在一样,可能是推动历史进步的重要力量,但同时也是社会进步的破坏力量。军阀混战总是与英雄辈出联系在一起的。据说,在汉朝的鼎盛时期,中国人口达5000万;而经过三国混战之后,只剩下700万左右。当然,英雄崇拜对一个民族的精神气质的塑造来讲是重要的,必要的;我们几千年的文明史上,英雄不是太多,而是太少了。但是讽刺的是,在1941年五月的中条山战役中,就在关帝庙面前,就在大英雄关云长跟前,国民党军队面对日军强大的进攻态势,斗志丧失,有成建制逃窜的,成建制投降的。而且,攻打中国军队的,相当大一部分是中国人,是日本人操控的伪军。又据说,在二战的历史中,没有一个国家有中国那么大规模的伪军。其实,关公信仰中,“忠”和“雄”的成分是越来越少了,“财”的成分成为主导。人们对关公的崇拜,大多数情况下是对财富的崇拜。这样,就不妨碍大战在即国民党军官却在阵地跟前做起粮食生意。

看完春秋楼,又热又累又乏还饿。后面还有御园,应该是一座新建的古典式园林。实在走不动,不看了。于是返回。从三点到五点,看了两个小时。

坐公交车返回运城,三十多公里,坐了两个多小时。

在宾馆附近一家小店吃油泼面,体会到真正的山西面食的美味。

解州关帝庙旅游体验价值:AAAA+

万代瞻仰坊

结义亭

四龙壁

端门

乐楼

午门

和尚

御书楼

崇宁殿

春秋楼

雉门