总 理为什么“内 疚”

温 总 理之所以感到“内疚”,是因为他觉得按照杰出人才的标准衡量,“我们这些年甚至建国以来培养的人才尤其是杰出人才,确实不能满足国 家的需要,还不能说在世界上占到应有的地位。”我们的学生其实都很优秀,在各种国 际比赛当中经常名列前茅;广大教师更是兢兢业业,默默耕耘,但确实很少培养出像李四光、钱学 森、钱三 强那样的世 界著名人才。

有优秀的学生和敬业的老师,却培养不出拔尖人才,而且这种状况在新 中 国成立60年后的今天依然未能得到改善,不能不说是个严 重的问题。温 总 理的“内疚”显然是内心的深刻感受,也体现了他对当今教育问 题的焦虑。从某种意义上讲,温总理的“内疚”是一道严肃的考题,需要全社 会,特别是教 育主 管部 门来认真解答。

首先还是如何改革管 理体 制的问题。温 总 理说,我们需要由大批有真知灼见的教育家来办学,这些人应该树立终身办学的志向,不是干一阵子而是干一辈子,任何名利都引诱不了他。这句话无疑触到了教育行政化管理的病根所在。毋庸讳言,在现今的管 理体 制下,大学乃至中小学的行 政化十分严 重,校长的官 员身份也非常突出,与“真知灼见的教育家”标准相去甚远。教 育主 管部 门如何改革管理体制,让更多的教育家而非行 政官 员走上学校的领 导岗位,让学校“去行 政 化”、“去市 场化”,就成了破解教育难 题的当务之急。 其次,还要革除教 育主 管部门“长袖善舞”的思维惯性,要像温 总 理说的那样,“树立先进的教育理念,敢于冲破传统观念的束缚,在办学体制等方面进行大胆地探索和改 革。”这就要求教育主管部门树立“理念引导、理念先行”的观念,摈弃过去整齐划一的高考指 挥 棒和教学评估严格掌控学校办学的做法,充分尊重和发挥教育家的聪明才智和办学自主权。

再次,1600万教 育工作者也要更新观念、自我加 压,主动适应教育改 革的新形势和新要求。正如温 总 理所说,从国 内外的比较看,中国培养的学生往往书本知识掌握得很好,但是实践能力和创造精神还比较缺乏。这说明我们在过去相当长的一段时间里比较重视认知教育和应试的教学方法,而相对忽视对学生独立思考和创造能力的培养。因此,教育工作者必须注重启发式教育、互动式教育、自主式教育、研究式教育,从而激发学生的学习兴趣,激发学生的创新思维。

温 总 理的“内疚”是一道严肃的考题,是对中 国教育问 题的明确思考,指出了教育家缺乏、教育观念陈 旧等问 题所在。期待教 育主 管部 门抛弃“中 国高校科研能力世 界第五”之类自 欺 欺 人的良好感觉,拿出真正的魄力和能力,切实解决“我们的学校总是培养不出杰出人才”这个难题。

可那些麦道夫、雷曼兄弟们都是西 方培养的高学 历“忧国忧民,揣着明白装糊涂”的“美 国 精 英”,结果却弄得全世界危 机。

原文摘录“教这堂课要求老师的知识非常渊博,学生爱好涉及的是大自然,老师讲的是“教室”,而对学生好奇的大自然应该给予积极回应。对学生的回答,老师应因势利导,问他看过多少种岩石,知道名字吗?老师就可以讲岩石的分类:沉积岩、火成岩、变质岩,启发学生热爱岩石,从而热爱地质。”

----------------------------

火成岩归属于岩浆岩

============================

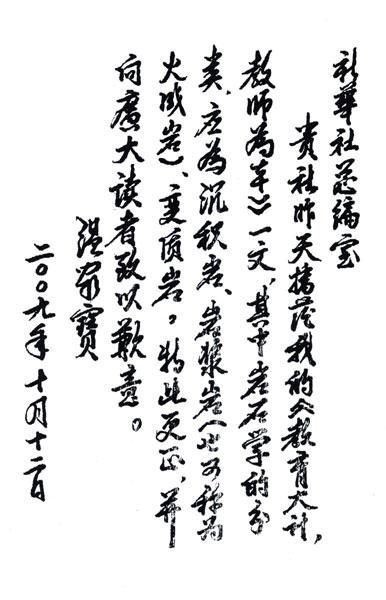

总 理“文 责 自 负”信:

但目前很多地方部 门与领 导,就是明明知道某一项决 策 失 误了,某句话说错了,也仍然是一意孤行,绝不认 错,更不会道 歉。

附录资料

2005年3月29日钱学森谈创新人才

今天找你们来,想和你们说说我近来思考的一个问题,即人才培养问题。我想说的不是一般人才的培养问题,而是科技创新人才的培养问题。我认为这是我们国家长远发展的一个大问题。

今天,党和国家都很重视科技创新问题,投了不少钱搞什么“创新工程”、“创新计划”等等,这是必要的。但我觉得更重要的是要具有创新思想的人才。问题在于,中国还没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学,都是些人云亦云、一般化的,没有自己独特的创新东西,受封建思想的影响,一直是这个样子。我看,这是中国当前的一个很大问题。

最近我读《参考消息》,看到上面讲美国加州理工学院的情况,使我想起我在美国加州理工学院所受的教育。

我是在上个世纪30年代去美国的,开始在麻省理工学院学习。麻省理工学院在当时也算是鼎鼎大名了,但我觉得没什么,一年就把硕士学位拿下了,成绩还拔尖。其实这一年并没学到什么创新的东西,很一般化。后来我转到加州理工学院,一下子就感觉到它和麻省理工学院很不一样,创新的学风弥漫在整个校园,可以说,整个学校的一个精神就是创新。在这里,你必须想别人没有想到的东西,说别人没有说过的话。拔尖的人才很多,我得和他们竞赛,才能跑在前沿。这里的创新还不能是一般的,迈小步可不行,你很快就会被别人超过。你所想的、做的,要比别人高出一大截才行。那里的学术气氛非常浓厚,学术讨论会十分活跃,互相启发,互相促进。我们现在倒好,一些技术和学术讨论会还互相保密,互相封锁,这不是发展科学的学风。你真的有本事,就不怕别人赶上来。我记得在一次学术讨论会上,我的老师冯·卡门讲了一个非常好的学术思想,美国人叫“good idea”,这在科学工作中是很重要的。有没有创新,首先就取决于你有没有一个 “good idea”。所以马上就有人说:“卡门教授,你把这么好的思想都讲出来了,就不怕别人超过你?”卡门说:“我不怕,等他赶上我这个想法,我又跑到前面老远去了。”所以我到加州理工学院,一下子脑子就开了窍,以前从来没想到的事,这里全讲到了,讲的内容都是科学发展最前沿的东西,让我大开眼界。

我本来是航空系的研究生,我的老师鼓励我学习各种有用的知识。我到物理系去听课,讲的是物理学的前沿,原子、原子核理论、核技术,连原子弹都提到了。生物系有摩根这个大权威,讲遗传学,我们中国的遗传学家谈家桢就是摩根的学生。化学系的课我也去听,化学系主任L·鲍林讲结构化学,也是化学的前沿。他在结构化学上的工作还获得诺贝尔化学奖。以前我们科学院的院长卢嘉锡就在加州理工学院化学系进修过。L·鲍林对于我这个航空系的研究生去听他的课、参加化学系的学术讨论会,一点也不排斥。他比我大十几岁,我们后来成为好朋友。他晚年主张服用大剂量维生素的思想遭到生物医学界的普遍反对,但他仍坚持自己的观点,甚至和整个医学界辩论不止。他自己就每天服用大剂量维生素,活到93岁。加州理工学院就有许多这样的大师、这样的怪人,决不随大流,敢于想别人不敢想的,做别人不敢做的。大家都说好的东西,在他看来很一般,没什么。没有这种精神,怎么会有创新!

加州理工学院给这些学者、教授们,也给年轻的学生、研究生们提供了充分的学术权力和民主氛围。不同的学派、不同的学术观点都可以充分发表。学生们也可以充分发表自己的不同学术见解,可以向权威们挑战。过去我曾讲过我在加州理工学院当研究生时和一些权威辩论的情况,其实这在加州理工学院是很平常的事。那时,我们这些搞应用力学的,就是用数学计算来解决工程上的复杂问题。所以人家又管我们叫应用数学家。可是数学系的那些搞纯粹数学的人偏偏瞧不起我们这些搞工程数学的。两个学派常常在一起辩论。有一次,数学系的权威在学校布告栏里贴出了一个海报,说他在什么时间什么地点讲理论数学,欢迎大家去听讲。我的老师冯·卡门一看,也马上贴出一个海报,说在同一时间他在什么地方讲工程数学,也欢迎大家去听。结果两个讲座都大受欢迎。这就是加州理工学院的学术风气,民主而又活跃。我们这些年轻人在这里学习真是大受教益,大开眼界。今天我们有哪一所大学能做到这样?大家见面都是客客气气,学术讨论活跃不起来。这怎么能够培养创新人才?更不用说大师级人才了。

有趣的是,加州理工学院还鼓励那些理工科学生提高艺术素养。我们火箭小组的头头马林纳就是一边研究火箭,一边学习绘画,他后来还成为西方一位抽象派画家。我的老师冯·卡门听说我懂得绘画、音乐、摄影这些方面的学问,还被美国艺术和科学学会吸收为会员,他很高兴,说你有这些才华很重要,这方面你比我强。因为他小时候没有我那样的良好条件。我父亲钱均夫很懂得现代教育,他一方面让我学理工,走技术强国的路;另一方面又送我去学音乐、绘画这些艺术课。我从小不仅对科学感兴趣,也对艺术有兴趣,读过许多艺术理论方面的书,像普列汉诺夫的《艺术论》,我在上海交通大学念书时就读过了。这些艺术上的修养不仅加深了我对艺术作品中那些诗情画意和人生哲理的深刻理解,也学会了艺术上大跨度的宏观形象思维。我认为,这些东西对启迪一个人在科学上的创新是很重要的。科学上的创新光靠严密的逻辑思维不行,创新的思想往往开始于形象思维,从大跨度的联想中得到启迪,然后再用严密的逻辑加以验证。

像加州理工学院这样的学校,光是为中国就培养出许多著名科学家。钱伟长、谈家桢、郭永怀等等,都是加州理工学院出来的。郭永怀是很了不起的,但他去世得早,很多人不了解他。在加州理工学院,他也是冯·卡门的学生,很优秀。我们在一个办公室工作,常常在一起讨论问题。我发现他聪明极了。你若跟他谈些一般性的问题,他不满意,总要追问一些深刻的概念。他毕业以后到康奈尔大学当教授。因为卡门的另一位高才生西尔斯在康奈尔大学组建航空研究院,他了解郭永怀,邀请他去那里工作。郭永怀回国后开始在力学所担任副所长,我们一起开创中国的力学事业。后来搞核武器的钱三强找我,说搞原子弹、氢弹需要一位搞力学的人参加,解决复杂的力学计算问题,开始他想请我去。我说现在中央已委托我搞导弹,事情很多,我没精力参加核武器的事了。但我可以推荐一个人,郭永怀。郭永怀后来担任九院副院长,专门负责爆炸力学等方面的计算问题。在我国原子弹、氢弹问题上他是立了大功的,可惜在一次出差中因飞机失事牺牲了。那个时候,就是这样一批有创新精神的人把中国的原子弹、氢弹、导弹、卫星搞起来的。

今天我们办学,一定要有加州理工学院的那种科技创新精神,培养会动脑筋、具有非凡创造能力的人才。我回国这么多年,感到中国还没有一所这样的学校,都是些一般的,别人说过的才说,没说过的就不敢说,这样是培养不出顶尖帅才的。我们国家应该解决这个问题。你是不是真正的创新,就看是不是敢于研究别人没有研究过的科学前沿问题,而不是别人已经说过的东西我们知道,没有说过的东西,我们就不知道。所谓优秀学生就是要有创新。没有创新,死记硬背,考试成绩再好也不是优秀学生。

我在加州理工学院接受的就是这样的教育,这是我感受最深的。回国以后,我觉得国家对我很重视,但是社会主义建设需要更多的钱学森,国家才会有大的发展。

我说了这么多,就是想告诉大家,我们要向加州理工学院学习,学习它的科学创新精神。我们中国学生到加州理工学院学习的,回国以后都发挥了很好的作用。所有在那学习过的人都受它创新精神的熏陶,知道不创新不行。我们不能人云亦云,这不是科学精神,科学精神最重要的就是创新。

我今年已90多岁了,想到中国长远发展的事情,忧虑的就是这一点。