(特别声明:本文严禁任何方式的转载)

“弘扬民族音乐”作为课标的基本理念之一,明确提出“应将我国各民族优秀的传统音乐作为音乐课重要的教学内容,通过学习民族音乐,使学生了解和热爱祖国的音乐文化,增强民族意识和爱国主义情操。……”贵州是一个多民族聚集的省份,有着丰富多彩的、独具特色的民族民间音乐及相关文化,是贵州各族人民智慧的体现。教材中“多彩的贵州”单元的编写,力求体现课标的理念,努力呈现我省民族民间音乐及文化的精髓,并在教材中得以体现。具体内容有:

苗族:《躲猫猫》、《苗家儿童庆丰收》、《飞歌》;

侗族:《小蚂蚁》、《侗家娃娃弹琵琶》、《拜年歌》、《哆耶舞曲》、《小山羊》、《禅歌》;

布依族:《蝈蝈》、《我比公鸡唱得响》、《久不唱歌忘记歌》;

彝族:《阿喽喽》、《阿西里西》、《盘歌》、《乐呵呵》、《撒麻歌》;

水族:《摘杨梅》、《弯弯月亮像牛角》;

仡佬族:《打秋千》;

土家族:《螃蟹歌》;

汉族:《什么鸟》、《砍柴歌》、《梅花》等

除了以上各民族的歌曲,同时还有许多优秀的、具有民族特色的创作歌曲,如:《夸我侗家小歌手》、《黄果树瀑布》、《铁路修到苗家寨》、《摘菜调》、《最美丽》、《老水牛角弯弯》、《唱不完的欢乐歌》、《牧童谣》等。

【以下是结合五年级教材的介绍、分析,在此重点分析的编写意图及使用过程中应注意的问题,仅供参考】

【五年级上册教参】 第九单元 多彩的贵州 一、教学内容分配建议表

课 时 感受与鉴赏 音乐表现 音乐创造 音乐与相关文化 第一课时 《飞歌》《芦笙曲》 《铁路修到苗家寨》《芦笙曲》 贵州苗族相关文化—概况 第二课时 《芦笙曲》 自主学跳芦笙舞 苗族相关文化—芦笙、芦笙舞 第三课时 《飞歌》 《飞歌》 《飞歌》 苗族相关文化—节日歌舞、服饰、建筑等

二、教学要求

(一)单元要求

这是以感受了解贵州苗族音乐,涉及相关文化为主题的单元。通过本单元的学习,感受贵州苗族音乐的特点,增进学生对多姿多彩的贵州苗族音乐及相关文化的了解,激发对家乡民族音乐和相关文化的兴趣,培养热爱家乡的感情。

(二)具体要求

1.用自然的声音,欢乐的情绪演唱《铁路修到苗家寨》。

2.初步感受苗族飞歌音调特点,熟悉并能哼唱其部分旋律。

3.感受并熟悉苗族芦笙曲的旋律,乐于参与芦笙曲的吹奏与学跳芦笙舞的活动。

4.能关注贵州苗族音乐以及相关文化,乐于与同学合作,收集、交流有关信息。

三、教学准备

(一)教具

钢琴、口风琴、录音机、(教学)磁带等。

(二)图片、音像资料

贵州苗族村寨、民风民俗、手工艺品的图片或音像资料等。

四、教材分析

(一)编写意图

本单元是以了解贵州苗族音乐为主要学习内容的单元。贵州是一个多民族聚居的省份,共有17个少数民族,苗族是贵州各少数民族中人口众多的少数民族之一。苗族有着自己独特的音乐和极富特色的文化资源(如民族音乐舞蹈、建筑、民族服饰、民风民俗等)。苗族飞歌独具魅力,是苗家人的音乐瑰宝。

本单元通过演唱、欣赏、演奏、交流等活动,指导学生用歌声表现歌曲形象,引导学生关注、了解、熟悉、喜爱贵州苗族音乐及相关文化,激发学生热爱家乡的感情。

(二)重点和难点

本单元重点

1.感受、熟悉苗族飞歌和芦笙调的旋律特点。

2.用热烈欢快的情绪,自然明亮的声音准确演唱歌曲《铁路修到苗家寨》

本单元的难点

2.芦笙曲的吹奏与芦笙舞的学跳。

(三)音乐材料分析

1.歌曲《铁路修到苗家寨》

这是采用苗族芦笙曲的音乐元素为素材创作而成的歌曲。歌曲表现了七十年代初,湘黔铁路建成通车后,火车在大山深处的苗族村寨和山区穿行,为苗族村寨的发展带来生机活力,表达了苗乡人民受益于铁路交通之便的喜悦与对美好生活的憧憬。

歌曲为一段体,五声徵调式,由四个乐句加扩充句组成。 “5”或“2”不仅是每个乐句的结束音,而且作为歌曲音调的骨干音反复使用,音阶跳动比较大,具有黔东南典型特征的苗族音乐中的排放调的特征。“× × × × ︱× × × ×︱ ” 节奏型的使用,塑造了火车在山间飞奔是发出的均匀尔欢快节奏,以及苗族人民手捧芦笙,吹着芦笙曲,跳着芦笙舞的欢乐场景。

2.欣赏歌曲《飞歌》

苗族飞歌是苗族民歌中的一种,流行于贵州台江、剑河、凯里等地。它演唱于山岗、林野与田间低头。飞歌的音调高亢嘹亮、豪迈奔放、气势雄浑,其节奏缓广自由,旋律起伏性大,乐句中长音处(谱例片断略)的气息应尽气息延长,句间可以任意休止;句内喜用滑音(谱例片断略)连续前进,句尾收腔惯用甩音;终止时常附加一声高昂的呐喊声,显得奔放热情,唱时声震山谷,具有强烈感染力。飞歌的题材内容极为广泛,多用在喜庆、迎宾等场合,见物即兴,现编现唱,是苗族歌唱艺术中的瑰宝。

3.活动《芦笙曲》

芦笙,是贵州苗族人民喜爱的一种簧管乐器,它不仅是单纯音乐的乐器,芦笙的演奏往往与舞蹈结合来表现,形成芦笙舞。苗族芦笙舞节奏明快、有进有退,由简到繁,粗犷热烈。芦笙舞在贵州苗族聚居地十分盛行。

《芦笙曲》共有8个小节,五声商调式,音乐语言集中,第1、2小节与第7、8小结完全重复,第3、4小节与第5、6小节变化重复,而第2、4、6、8小结是完全重复的。

4.贵州是个多民族聚居的省份。有苗、布依、侗、水、仡佬等17个世居少数民族。贵州的苗族主要聚居在黔东南苗族侗族自治州的凯里、台江等地,是贵州17万平方公里土地上人口众多的少数民族之一。贵州苗族有着自己的历史、文化、风俗(如:苗族礼俗、节日、歌舞、服饰、民族工艺、建筑、歌舞、故事等等)。

五、教学设计示例

第一课时

教学内容

1.学唱歌曲《铁路到苗家寨》。

2.初步学习《芦笙曲》,视唱并熟悉旋律。

教学目标

1.能用自然的声音,欢快的情绪,演唱《铁路修到苗家寨》。

2.能为歌曲划分乐句,感知“

3.熟练视唱《芦笙曲》,乐于与他人合作,积极参与音乐活动。

教学过程

1.导入部分

介绍贵州苗族概况。

可用图片或多媒体对贵州苗族进行简约介绍导入本课教学,内容可涉及地域环境、村寨风貌、音乐歌舞、民风民俗等。可用苗族音乐作背景音乐,营造一定的音乐氛围。

师:过去,由于受地理条件的限制,住在大山里的苗族同胞们,因为交通不便而从未走出过大山。当铁路修到了苗家山寨,它不仅给我们勤劳的苗族同胞带来交通的便利,更带来了发展的机遇和对美好生活的向往。现在,让我们将乘上开往苗寨的“多彩贵州号”列车,到苗寨去走一走,看一看。我们的苗族同胞们将会载歌载舞,欢迎我们的火车开到了苗家寨。

2、新课教学

(1)完整听赏《铁路修到苗家寨》歌曲范唱

提问:这首歌曲的情绪?表现什么情景?

(2)学习歌曲旋律

根据学生实际,采用视唱法,分句或完整学唱曲谱,引导学生注意乐句的划分。可用先慢后快的速度视唱曲谱2~3遍,使学生准确熟练的掌握歌曲旋律。

(3)学唱歌词,歌曲演唱指导

先按节奏朗读歌词,再轻声学唱歌词。重点指导三段歌词中第一段的学习,二、三段多让学生自主学习,可采用分组或设计不同的演唱形式,巩固歌曲的演唱,表现歌曲热烈、此起彼伏的欢乐情景。演唱力求做到:咬字、吐字清晰,节奏准确,富有节拍感,声音有一定的弹性和张力。注意乐句的完整和演唱的流畅,下滑音的演唱要正确。

(4)初步学唱(奏)《芦笙曲》曲谱

师:苗族有很多节日,每当节日到来或遇到喜庆的事情,苗族同胞都会身着节日盛装,手捧芦笙,载歌载舞,表达心中的喜悦。苗族人民勤劳、好客,希望我们能与他们一起共同庆祝活动,同学们,想与苗族村寨和苗族同胞一起庆祝吗?(生:……)现在让我们为准备参加庆祝活动,大家一起学唱《芦笙曲》吧!

根据学生实际,利用课堂小乐器,有条件的还可以利用身边的芦笙手和芦笙的实际演奏,帮助学生学唱(奏)《芦笙曲》,并要让每一个学生都能参与。本课侧重唱熟《芦笙曲》旋律,最好能背唱。注意引导学生找出旋律中重复与变化重复的部分,便于抓住音乐语言,感受形象。

(5)小结及活动布置

师:苗族同胞有着自己独特的文化和风俗习惯……,为了能更好的感受苗族人民智慧的结晶,为了能顺利的进入苗族村寨,请同学们以小组的形式,对苗族的礼俗、节日、歌舞、服饰、民族工艺、建筑、歌舞、故事等等,选择各组感兴趣的内容,分组进行相关内容收集、了解,我们将在以后的学习中开展交流、体验活动。

教学评价

1.学生视唱或演唱时,是否准确、完整,声音自然、悦耳,无喊唱。

2.学生参与音乐活动的面与参与时的积极程度。

第二课时

教学内容

唱熟《芦笙曲》,学跳芦笙舞。

教学目标

1.准确、完整地唱熟《芦笙曲》,或尝试用口风琴等小乐器学习吹奏《芦笙曲》。

2.初步学跳芦笙舞,并尝试边唱(奏),边跳芦笙舞。

3.乐于参与音乐活动。

教学过程

1.导入

导语:请各小组的同学们,对课前收集的有关苗族的礼俗、节日、歌舞、服饰、民族工艺、建筑、歌舞、故事等相关内容的资料,分别按照自己的兴趣选择不同的内容,进行简介。那一组先来?

(教师根据学生的收集,侧重于对苗族歌舞内容的交流,从而引出对《芦笙曲》演奏和芦笙舞的学跳。)

2.交流、介绍芦笙乐器及芦笙舞

师:芦笙是少数民族特别喜爱的古老乐器之一,芦笙是苗族人民生活中不可缺少的东西。苗族人民有聚会吹笙的习惯,有自己独特的芦笙舞,有盛大的芦笙会。与芦笙行影相随、不能分开的的芦笙舞,往往是男吹笙边吹边舞之,女踏着笙曲节拍以舞之。芦笙舞的跳和舞姿变化很大,不但跳步踢腿刚劲有力,而且舞姿潇洒自如,动作优美。

学生可观看有关芦笙舞的影像短片,或请熟悉或会跳芦笙舞的学生展示跳芦笙舞。

3.教师示奏《芦笙曲》

教师可据实际情况选择乐器演奏。教师讲解演奏要领,提示乐曲的重复与变化重复部分。

4.学生学习演奏《芦笙曲》

学生可选择自己喜爱的小乐器,以小组的形式进行演奏练习。教师巡视指导,适时引导评价。

师:苗族人民喜爱吹芦笙,在吹芦笙的同时往往与舞蹈结合在一起,边吹边跳,形成芦笙舞。让我们大家一起来学跳芦笙舞吧。

5.分组学跳芦笙舞

芦笙舞节奏明快,有进有退,时而旋转,时而跳跃,学跳时注意基本步伐及动作的学习,尤其是动作要与音乐相结合。教师巡视指导,适时引导评价。

6.各小组合作表演

在小组合作完成的基础上,再组织小组之间的交流;也可在各组中推荐出跳芦笙舞的能手,为大家表演;还可以进行唱、奏、跳的分工,组织全体学生进行跳芦笙舞活动。

7.组织引导学生自评、他评和师评

根据学生状况,从音准、节奏、动作、队形变化、伙伴间的合作、学生投入程度等方面综合评价学生的表演。

8.小结部分

师:通过同学们的共同努力,大家获得了开往苗族村寨的“多彩贵州号”列车的车票,我们将乘坐“多彩贵州号”列车去贵州的苗族村寨走一走,去领略苗族山寨的美丽与神奇。

可在全班跳芦笙舞的活动中结束

教学评价

1.能熟练视唱《芦笙曲》,能学习用小乐器吹奏《芦笙曲》。

2.对跳芦笙舞有一定的兴趣,能积极参与学跳芦笙舞和交流的活动,并能对自己和他人做出一定恰当评价。

第三课时

教学内容

1.欣赏《飞歌》。

2.开展贵州苗族音乐与相关文化交流、展示活动。

教学目标

1.欣赏苗族《飞歌》,感受其音调特点,初步了解苗族音乐和相关文化。

2.能哼唱《飞歌》1-11小节旋律,并尝试为该旋律即兴编词演唱。

3.能与同学合作,积极、自信地参与交流、展示活动。

教学过程

1.导入

创设乘坐火车到苗寨旅行的情景,复习歌曲《铁路修到苗家寨》的演唱、芦笙舞表演,从而引出《飞歌》的欣赏。

师:通过同学们的积极准备,现在,我们终于踏上了开往苗寨的“多彩贵州号”旅游列车,让我们唱着歌儿向出发吧!

2.学生随伴奏演唱歌曲《铁路修到苗家寨》

师:一路欢歌笑语,终于到了美丽的苗族。听!大山里传来了什么声音?

3.听赏《飞歌》

提问:听赏后有何感受?

4.介绍苗族《飞歌》

可根据学生课前对苗族飞歌的了解,组织学生介绍。教师注意归纳、引导,尤其是对飞歌的音调特点的介绍。(句首衬腔、自由、滑音、句尾甩音、终止后附加一声高昂的呐喊声)

5.复听《飞歌》

提问:《飞歌》最有特点的地方?

6.视唱《飞歌》曲谱第1-11小节

注意自由延长记号、上滑音、下滑音记号的表现。

7.再复听《飞歌》,模唱1-11小节旋律音调

师:苗族飞歌具有独特而浓郁的民族特色,其演唱的题材内容极为广泛,多用在喜庆、迎宾等场合,见物即兴,现编现唱,是苗族歌唱艺术中的瑰宝。除此之外,苗族人民的服饰、建筑、民风民俗等也极富民族特色。让我们一起走进苗寨,去领略苗族人民智慧的结晶。

8.交流展示活动

组织学生先在小组内交流课前对苗族音乐和相关文化的了解,后由小组代表在全班交流、展示。展示内容可以是文字资料,也可以是图片或影音资料,还可以是学生的现场表演或演示等活动。

即兴编词演唱活动可在表演活动中开展。交流展示活动可以用《飞歌》音乐作为背景,营造一种浓烈的民族氛围。可以将全班跳芦笙舞的活动有机加入交流活动中,让本课在欢乐、愉悦的活动中结束。

教师要对学生的交流进行适时的补充和丰富,同时引导学生作即时性评价。

9.小结部分

师:欢乐的时光总是感觉过得很快,我们在欢乐的气氛中,初步感受了苗族同胞的智慧,分享了他们的快乐,但仍有很多惊喜等着我们去发现。如果有机会,我们还可以当一个优秀的“苗家小导游”,向远方的客人介绍我们的家乡——多彩的贵州。

教学评价

1.知道苗族飞歌的音调特点,能模唱部分旋律,对苗族音乐有一定的兴趣。

2.参与创编和交流活动时,学生的参与面与参与度。

4.能利用课余时间收集有关资料。

六、相关参考资料

苗族飞歌:

贵州是一个多民族聚居的省份,共有17个少数民族,苗族是贵州各少数民族中人口众多的少数民族之一。苗族有着自己独特的音乐和极富特色的文化资源(如民族音乐舞蹈、建筑、民族服饰、民风民俗等)。苗族飞歌独具魅力,是苗家人的音乐瑰宝。

苗族飞歌,苗语称为"HXak Yangt",歌是苗族民歌中的一种,流行于贵州台江、剑河、凯里等地。飞歌的音调高亢嘹亮、豪迈奔放、气势雄浑,其节奏缓广自由,旋律起伏性大,乐句中长音处的气息应尽气息延长,句间可以任意休止;句内喜用滑音连续前进,句尾收腔惯用甩音;终止时常附加一声高昂的呐喊声,显得奔放热情,唱时声震山谷,具有强烈感染力。它演唱于山岗、林野与田间地头。飞歌的题材内容极为广泛,多用在喜庆、迎宾等场合,见物即兴,现编现唱,是苗族歌唱艺术中的瑰宝。

飞歌的歌词,每首一般在三十句左右。一首歌中,常有三字句、五字句、七字句、八字句等,但多数是五字句。曲调有大致固定的谱子,拍节的长短与快慢有大致固定的格式,但有时可以在原有的基础上进行发挥。在一首歌曲中开头较慢,第一句先快后慢,拖音渐高而长,第二句先快后慢,但拖音渐低而长,从第三句或第四句起,开始用中速唱下去,逐渐加快,唱到主要部分时,用快速连唱。高潮唱完之后,用渐慢渐拖音唱一小部分,即接近尾声了。唱到最后一、二句时,拖音渐低而长,飞歌开头一二句,中间接近高潮前的几句,收尾的一二句,一般都有拖音。歌唱者可以尽情拖唱,拖音的长短,凭歌唱人一口气的长短而定。

贵州黔东南是个峰峦叠嶂、群山连绵的大山区,山里住着勤劳善良、热情好客、能歌善舞的苗族人民。苗家人民特别好客,只要望见远山来客人了,他们就会用高亢嘹亮的歌声及时相迎;客人听到热情、优美的歌声,也会用自己的歌声表示深深的感谢。苗家人迎客的飞歌会一直从山顶唱到寨门口,又从寨门口唱到木楼。大家边走边唱,一直唱到客人进了屋。送客时,苗家人也要唱飞歌。客人走下了山,转过一座座山谷,那优美、动听的 飞歌还会在山谷中回荡、在耳边云绕。

(补充《飞歌》歌谱)

(网上下载音响资料:贵州苗族歌手:阿幼朵《苗族飞歌》

芦笙:

芦笙是少数民族特别喜爱的古老乐器之一,苗、侗、彝、水民族都有聚会吹笙的习惯。其中尤以苗族更为突出,有自己独特的芦笙舞,有盛大的芦笙会。芦笙是苗族人民生活中不可缺少的东西。

芦笙有1000多年悠久的历史,远在唐代,贵州少数民族酒开始制作芦笙,并涌现出不少优秀芦笙吹奏家。在清代时,吹芦笙的小伙子们已经能掌握音律,吹出节奏鲜明的曲调;满怀激情的姑娘们则踏着节拍翩翩起舞,旋转自如,筒时随着音乐的变化而展现各种优美的舞姿。其吹奏技巧和舞蹈动作都已精彩极了。

芦笙的制作工艺相当讲究。苗族芦笙一般用六根长短不同的竹管插于一个气斗之内。管内安有簧片,吹奏时,簧片颤动,发出音响,声音清脆响亮。过去,芦笙仅能吹奏1至6个音。随着时代的变化,芦笙的形状和演奏技巧,除了保持原有的风格以外,也不断有新的进展。如今的芦笙有6管、10管及12管的,其长度有2尺、5尺及1丈多的。特别是经过民族工作者改革后,现在以发展到有22管,能发22个音,这就扩大了音域,使它具有更丰富的旋律和更强的艺术感染力。其曲调在保持原有的古朴、悠扬外,曲调更多变,节奏更明快了。

芦笙舞:

伴之芦笙而出现的芦笙舞,成了与芦笙行影相随、不能分开的伴侣。男吹笙边吹边舞之,女踏着笙曲节拍以舞之。芦笙舞的跳和舞姿变化很大,不但跳步踢腿刚劲有力,而且舞姿潇洒自如,动作优美。早在上世纪50年代,贵州的少数民族优秀芦笙选手们就先后到苏联、波兰等国参加世界青年联欢节表演,风靡了国外。现在,少数民族地区的芦笙会,特别是苗族谷陇芦笙会和侗族洛香芦笙会,更是规模空前,少则几千人。多则几万人、十几万人,成百上千架芦笙一起吹奏,十里外,便能听到嗡嗡悠扬的芦笙吹奏声。

口笛独奏:《苗岭的早晨》

《苗岭的早晨》口笛独奏曲,乐曲以明朗清新的旋律,描绘出苗族山寨春意盎然的美丽风光,以明快、热烈的劳动节奏,表现了苗族人民的愉悦心情和对幸福生活的向往。

乐曲分为三段。曲首以富有苗族音乐特色的“飞歌”旋律,描述了优美的苗家山寨风光,笛子运用花舌音等演奏手法,模拟百鸟在晨曦中清脆婉转的鸣唱。

第二段,在活跃跳动的乐队伴奏下,口笛奏出了欢快热烈的旋律;速度由慢渐快,此起彼伏,互相呼应,表现了青年男女热烈欢舞的场面。

第三段是短小的结尾,与第一段遥相呼应,再次重现苗族山寨的秀丽景色。

口笛在我国历史上早有记载,并有出土实物。但将它推陈出新,正式搬上舞台,登上音乐的大雅之堂,是20世纪七十年代。1971 年初,上海民族乐团的笛子演奏家俞逊发受景颇族横吹乐器吐刃的启发,用制笛截下的短竹管制成,初为两孔口笛。后来,俞逊发又在上海民族乐器一厂王益良的协助下,研制成功了五孔口笛。现在的口笛五花八门,有不少人对口笛进行了以自己使用为主要目的的某些改进,不断丰富着它的表现力。还出现了七孔口笛。

口笛音色明亮、高亢,近似哨音,穿透力强。特别适宜表现优美的旋律及活泼热烈的欢快曲调,并能生动形象地模仿百鸟争鸣和人声。在民族乐队中,常用它来演奏华彩乐段,可用于独奏、合奏或伴奏。此外还能参加西洋管弦乐队合奏,是具有独特效果的色彩性乐器。

《苗岭的早晨》最早即由俞逊发“原创”演奏,曾是文革时期播放率最高的一首口笛乐曲,后陈钢将此曲改编为小提琴协奏曲。

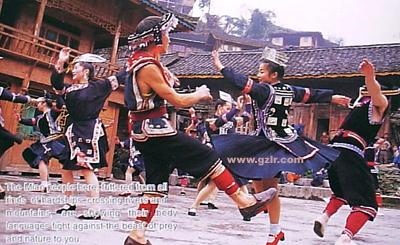

丹寨锦鸡舞:

【2009年5月25日,一场大型锦鸡舞展示活动在贵州省丹寨县排调镇也改村举行,当地近千名苗族同胞参加表演,场面壮观。锦鸡舞是发源于贵州丹寨的民族舞蹈,已被列入国家首批非物质文化遗产名录。新华社发(吴如雄 摄)】

(图片来源网址:http://www.zjrb.cn/news/2009-5/27/content_128097_0.htm)

丹寨民间锦鸡舞多以特大好、大好、中号、小号等四支规格不同的芦笙为主要吹奏乐器,吹出低、中、高、特高等四音混合曲,其节奏有序、欢快、流畅,音质委婉悠扬,似若高山流水之声,苗语称之“给拉”(GiX LaL),意即如行云流水、奔放自然。

跳舞时,男性青年(少者三五人,多则二三十人)吹奏芦笙于前领舞,女性(以姑娘和中年妇女为主,七八十岁的老人、五六岁的孩童均可随意参加)排成一字长蛇队跟在后面,随芦笙曲调和舞步的变化而翩翩起舞。舞步时而缓缓前移,时而逆时针方向转圆圈跳,有时或前或后、或左或右移动,有时或进或退漫舞。舞蹈动作有三、四、七步不等,以四步为主,兼以六步转身。腿上动作多、上肢动作少,以腰、膝的自然摇动为舞蹈的基本特点。双脚按芦笙曲调节奏变换出优美姿势,双手于两侧稍往外自然摇摆,加上身上花衣花裙,头上锦鸡银饰,颈上银项圈,手上银手镯,脚上绣花鞋……犹如锦鸡行乐觅食、悠然慢舞。

仅以四步舞为例。以左脚为先,左脚先向左侧轻迈一步,右脚跟着左脚靠拢;然后右脚向右侧轻迈一步,左脚则又向右脚靠拢;之后又轮到左脚向左迈步,右脚跟上,反复四次后即转换跳六步顺时针转身(转180度),如此往返,逐步侧身相随围成圆圈缓缓前行。每跳一步,双膝同时自然向前嬗动,犹如蜻蜓点水;双手于两侧自然放开,悠然摇摆。人多时,芦笙手在中间围成圆圈吹跳,女性在外圈围成圆圈漫舞。民间锦鸡舞的芦笙音乐轻快流畅,优美动听,曲调丰富,有100多首。

奔放的苗族木鼓舞:

(图片来源网址:http://www.chiyou.name/page/mzfq/mgw.htm)

贵州台江苗族木鼓舞,分布于全县各苗族村寨。由于受历史的局限,有些村寨已基本失传,现存下来较突出的有反排木鼓舞和施洞、革东地区的木鼓舞。

反派木鼓舞敲出的鼓点急时如雷鸣,缓时如滴水。反排木鼓舞舞蹈时,动作特点时踏二四拍,其头、肩、腰、臀各部位的动律均稳定在一拍时控中统一进行,和谐统一。全身运动以胯为动力点,甩同边手。头,手、脚开合度大,整个舞蹈动作模仿虫、鸟、鱼、兽、禽的动作,变化时动作粗犷豪迈、矫健敏捷、灵巧活泼。真谓是“并有鲲鹏展翅之势,收有雄鹰护窝之威,跃如猿猴攀越之捷,旋以鹞子翻身之疾”的气势。

反排木鼓舞主要有高斗(斑鸠)舞,高斗大(斑鸠合翅)舞,扎夏(五祖宗)舞,扎夏(打猎)舞等五个章节。这五个章节分别表现苗族祖先从东方迁徙来时昼夜兼程,跋山涉水,披荆斩棘,打猎御改,开垦田土,供祭祖先的情景,显示苗族人民相亲相爱,团结互助,不忘历史的精神风貌。

苗族的其它风情:(以下有关以下内容的图片资料略)

苗年、苗族“四月八”节、苗族吃新节;苗家牛角酒;苗族踩鼓舞、板凳舞;苗家服饰、银饰;苗族刺绣;苗族故事、传说等等。

(注:文/吴建军 初写于2008年8月并交贵州人民出版社,为本人参编的教材所写的教参,修改于2009年7月24日)