购书记

每到一地行走,有两件事必要优先办的,一是买一张地图,以便闹清自己身在何处。人在路上,就是一个游动的点,如果没有坐标参照,便无法确知自己置身何处。这样的功课,本来可以在启程之前完成,但所到之处自己出版的地图,往往和地图出版社的不同;其二则是必找一家书店,至少买上一两本书,盖上书店的印章以作证明。从小处说,这和随处刻划“到此一游”有类似的功效。区别在于,“到此一游”刻在别处,自以为狗撒尿似的留下了印迹,但在别人看来,也不过一泡狗尿而已。书和书上的印章,则留在你的书房,记录和提醒着你自己曾经的旅痕,集中翻检起来,也是一部行走的履历。从大处说,如果幸运,则各地方出版社的出品中,间或能找到在北京难以觅到的地方读物。2007年在川西若尔盖买的《羌戎考察记》,在当当和卓越上,就只有书目。汶川地震之后,我把其中的几幅记录羌族风貌的老照片发在博客上,便引来不少唏嘘。

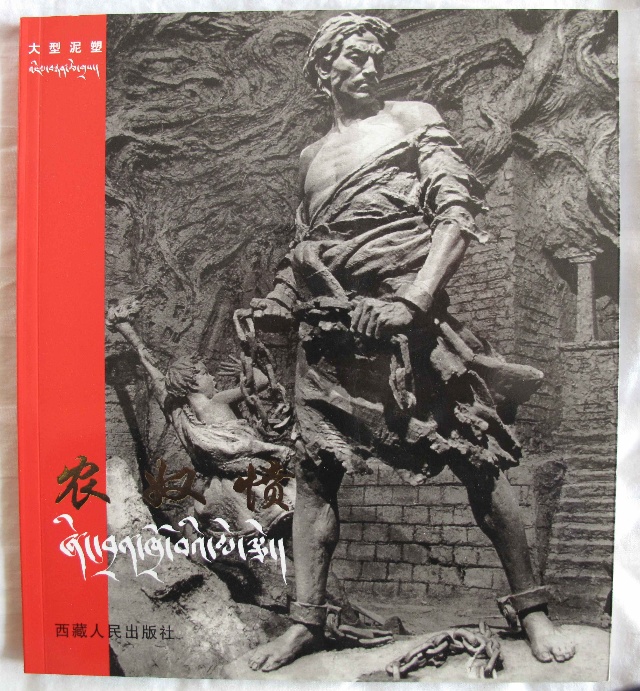

这次在拉萨西藏人民出版社读者服务部精选了三本书,最惊喜的一本是大型雕塑《农奴愤》的画册,作品和照片都是老的,却是2005年再版。之所以欣喜,是因为缘分——我娘就是作者之一。《农奴愤》创作于1974到75年,当时是为了仿照《收租院》的模式,以群雕的形式,对广大人民群众进行阶级教育。那时创作认真,有了题材,先要深入基层、体验生活,加之彼时没有相机,人物采风都靠目击、手绘,其过程自然漫长。于是为了这个伟大的任务,我娘他们一拨同学、同事,先后两次进藏,前后在西藏呆了近两年。1974年的西藏,还远远不像现在这般时髦和方便,他们在那曲草原寻访牧民、收集素材,动辄便在马背上骑行数日。在那之后的很多年里,那番西藏之行,成为我娘最常念叨的话题。我和西藏的缘分,其实始于那时。

《农奴愤》创作于一个特别的时刻,文革尚未结束,但毕竟热潮已过,所谓创作思想,在那时已稍有松动,故此记得我娘曾说,他们在创作中不断提醒自己,尽量避免“样板戏”的窠臼。可这次意外得到画册,翻检之下,还是忍不住和我娘玩笑说,如果当年的农奴有你们塑造的那么愤慨的表情,西藏的农奴制早就被推翻了。我娘看了,也颇感惊讶,感慨那时尽管努力,结果竟然还是落入俗套。

改革开放之后,《农奴愤》不再合乎时宜,竟然被毁。据称近年曾有动议复原,但恰遇某个关节,怕又触动敏感神经,遂又搁置。中国的历史确实不够光彩,于是总是有人试图涂抹、修改。但涂涂抹抹的结果,得到的只能是一部黑白难辨的混沌历史。

另外两本书,一是沈宗濂、柳陞祺合著的《西藏与西藏人》,二是柳陞祺自己的《西藏的寺与僧》。沈、柳都是1949年之前民国政府驻西藏的官员,1949后皆远走别国,沈一直羁留美国,柳则于1952年回国,后来成为著名的藏学家。

两本书里,前一本译自英文,英文原著1953年初版于美国。第二本书的来路颇为含糊,书中既没有初版介绍,甚至没有任何有关写作时间的说明,倒是在封面书名下面括号内标示(1940年代),大概是想以此暗示此书的写作时间,并以此证明书中的描述真实可信。果然,书后附录的《西藏喇嘛教的寺庙和僧侣组织》一文,文风大变,眼见作者的阶级觉悟大幅提高。文末的落款时间,是1964年,也就难怪。当然由此也就更加凸现正文客观立场的可贵,和如实记录宗教历史的难得。

两本书比较,前一本不错,但不看也行,后一本则相当难得,对于藏传佛教的传播历史、寺院组织、僧侣生活,都有详尽而到位的如实披露。尤其难得的是,作为对藏文化有着深入了解和热爱的汉人,作者对藏传佛教,和其在藏文化的作用,抱有一种进得去又出得来的立场和视角,又逢写作于相对宽松的时代,使其对藏传佛教的观察和分析,做到有信、有疑、有理解,对于大多数不满足于对藏文化作泛泛了解的人来说,是难得的参考。

我在当当查了,《西藏的寺与僧》有货,《农奴愤》则根本没有书目。

《农奴愤》封面。这姿势牛吧?

这个构图来自于一幅真实的历史照片,只是为农奴增加了一点愤怒的姿态。

、

文革特有的“集体创作”中,通常分不出哪个是哪个做的。

这位作者的功力,不是一般的强悍。

最深厚的写实功力,不得不用于塑造最不真实的人物,是那个时代艺术家最悲剧的宿命。

最深厚的写实功力,不得不用于塑造最不真实的人物,是那个时代艺术家最悲剧的宿命。

又一个经典的“样板戏”式的场景。为了表现“西藏人民大团结”的主题,还特意安排了西藏的少数民族门巴族和珞巴族的人物,中间那个开弓放箭的,就是珞巴族战士。

又一个经典的“样板戏”式的场景。为了表现“西藏人民大团结”的主题,还特意安排了西藏的少数民族门巴族和珞巴族的人物,中间那个开弓放箭的,就是珞巴族战士。