莫道画坛无古韵 而今又见冷元人

——一本尘封五十年的传奇册页再现重庆

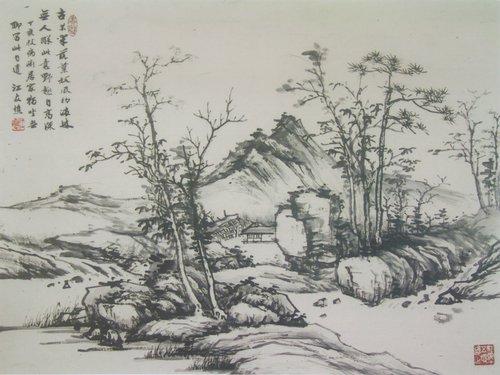

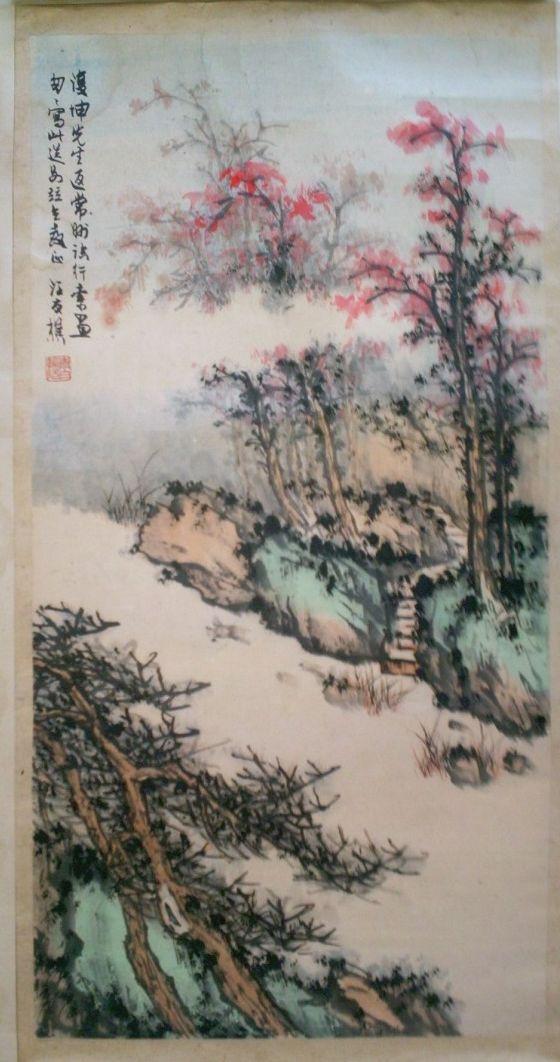

江友樵 册页

一本曾在五十年代初期轰动京城的山水册页,上有近百位名人的诗文题跋,几乎囊括了当时全国著名的学者、诗人、书画家,其中包括齐白石、叶恭绰、启功、陈少梅、谢无量、马一浮、蒋兆和、赵朴初、于非厂、汪慎生、胡佩衡、吴湖帆、沈尹默、王雪涛、商衍鎏、陈半丁等,满伦大府,群贤毕至,实属艺界之罕见。这本册页的作者就是少负奇才,风骨高崛,一生极富传奇色彩的“巴蜀才子”江友樵。由于种种原因,这本“名动京华”的册页,却尘封了近五十年,直到2001年江友樵先生驾鹤西去,它才又得以重见天日。

江友樵,名江渔、别号瞀翁、瞎画师,1926年生,四川渝州人。初中期间参加成都“蓉社书画研究会”,四十年代后期,先后在重庆、成都、昆明、雅安举办个人画展。1947年入四川大学,解放后在四川教育厅工作。1953年调中央美术学院中国画研究所,与郭味渠、李苦禅共事,一年后离京返蜀,隐于渝州,潜心书画,直至老终。

江友樵是一位极具传奇色彩的人物,其父江鹤笙曾担任成都“蓉社书画研究会”主任,擅书法、精鉴赏、富收藏,曾得蜀石经九块,遂名其楼曰“孟蜀石经楼”。和蜀中郭沫若、谢无量、马衡、马叙伦交好。江友樵幼承家学,染指书画,少小即有“神童”之誉。其自传云:“予少耽绘事,髫龄捧砚,结交多老苍,当代名宿如番禺商衍鎏,湘潭齐白石,乐至谢无量诸丈”。江友樵山水初从“四王”入,转溯明季文、沈二家,继尔直追宋、元诸彦。又多涉览家藏古迹,闳览博物,潜心踵索古人。在学生时代他就定下日课,每日临习,足不出门,上楼抽梯。这种“孤僧禅房”式的枯寂生涯奠定了他扎实的传统基础。常以黄山谷的“似僧有发,似俗无尘”之句打趣自勉。正是这种刻苦的精神,使得他的笔墨突飞猛进,少年才俊很快成为一位出类拔萃,名播西南的青年画家。二十岁时就在成都、昆明等地举办个人画展。时著名鉴赏家周瑞颖赞其:“未冠已诣此,刮目看他年”。著名学者、书法家谢无量亦赞:“烟岚万种谁能写,妙笔江郎二十余”。

新中国成立后,北京中央美术学院于1950年成立,徐悲鸿任首任院长,广纳贤才,时齐白石、李苦禅等被聘至中央美院。1953年,年仅二十七岁的江友樵被中宣部举荐至中央美院中国画研究所。(后改称民族美术研究所,时黄宾虹任所长,王朝闻任副所长。)江友樵在离蜀前捡旧作十二小祯,装池成册,(图)随身带至北京,展示京华诸公,一时举京哗然。纷纷跋文赞誉。齐白石老人几欲收其为徒,启功先生愿引为知己,著名收藏家徐石雪(宗浩)亦惊叹“奇才、奇才也”。时任中国美术家协会主席的齐白石在江友樵的这本册页上欣然题记“蜀之山水多奇险,欲得其似不易,信手一挥成之矣,友樵弟之画,固可喜,因是蜀人也,观之再三,记而还”。时任中国画院院长的叶恭绰题为“江郎妙笔由天授,转益多师是汝师。规矩从心炉在手,丹成行见九还时”。著名学者、书画家启功先生题云“揽峨嵋于春霁,挹三峡之秋云,故发于笔墨,灵秀雄深,拜观之余,仅数语以志钦仰,且私幸今后切磋,又得一益友也”。著名收藏家徐石雪题“友樵自成都来,出示所作山水,苍古不凡,大异时人,盖余所谓十年一见千万中人之一人耳,且其志坚,其识卓,尤为难得矣”。著名画家陈少梅题“信笔点画,妙合古人”。胡佩衡题“其用笔用墨之法,无不本宋元以来诸家,而苍茫、浑厚、生动、自然,逸韵清风流露于楮墨间,不仅天资之高,尤显学力之厚”。汪慎生题“一树一石,俱有源本,气韵生动,足以乱真。方在妙年,不可限止。值此画道衰落,端赖振起,益臻精进,当能称雄于一世矣”。还有于非厂、陈半丁、徐燕荪、吴镜汀、蒋兆和、秦仲文、溥雪斋、王雪涛等。后来四川名流、学者在这本册页上题跋的则更多,佘雪曼、向仙桥、芮敬于、谢无量、吴丈蜀、柯璜、曾小鲁等,此外国学大师马一浮,老探花商衍鎏,书法家潘伯鹰、沈尹默,著名学者、书法家赵朴初等等。一时会聚全国名家近百人,实为一本罕见的山水册页。

1953年9月,中央美术学院院长徐悲鸿逝世,由副院长江丰代理院长。江丰是一位政治资历极深的艺界红人,其28岁在延安任陕甘宁边区美术抗敌协会主席,擅长版画,致力于中国新兴木刻的开拓,对传统中国画较持偏见。上任不久便安排江友樵到图书馆担任图书目录操写员,(据国画大师许麟庐回忆,当时李苦禅的任务是每天到电影院为美院排队买电影票。在‘艺术只有为政治服务’的年代里,李因不愿画政治题材的作品,后每每遭受打击。)心气极高的江友樵后在力争调换岗位无果的情况下,毅然离京返蜀,在他的作品《临巨然溪山兰若卷》的跋文中可以看出他离京时的复杂心情,画跋原文“北京中央美院有巨然溪山兰若图真迹,余于凑借路费,踉伥离京前两日,匆匆摹抚一通,时短心乱,几桌狭长,踞嵴蜷曲,不能施展,草草稿其梗概而已,五四年春首,巴渝江友樵于都门寄舍”。他带着这本珍贵的册页和复杂的心情匆匆离京,从此蛰居巴渝,深居简出。1954年至1978年间,他一直没有工作单位,靠打煤球、画竹帘为生,与在中央美院月薪500斤小米(合当时50元人民币)的生活简直天壤之别。期间与蜀中吴丈蜀、冯建吴交好,时陈子庄(石壶)在绘画上多向其请益。

1956年,齐白石再次举荐江友樵回中央美术学院,但阴错阳差,未能如愿。倒是“右派”、“反革命”及牢狱之灾接踵而至,其在云南省公安厅的弟弟也被划成“右派”,父亲五十七岁时不幸病逝,生母多病无人照料。他在狱中这样描述自己“为有身存皆是累,已无家在不言归”。先生无妻小,唯与老母相依为命,当时被抄家时,连肥皂、草纸都不剩,父亲珍藏的那块有名的“孟蜀石经残石”也被红卫兵改成磨刀石,而这本名人题跋的册页,一直藏在农村,幸免于难。

1978年后,落实政策,江友樵被安排在重庆市文史馆,80年与小学教师冉氏结婚,三年后,冉氏意外身亡。其后又回到了与老母相依为命的悲戚生活。先生一生自负,老来穷苦潦倒,唯有古人做知音。晚年双目几近失明,(文革时双眼被红卫兵灌辣椒水所致)自号“瞎画师”,后不得不转攻书法。偶写山水,以渴笔焦墨为主,画风苍茫孤寂,荒率粗疏,有云林、大痴之高倔风骨,似渐江、八大之凄惋冷逸。惜不为时人重。著名学者吴丈蜀赠诗:

“荆璞何须俗眼知,劫波历尽半生迟。

斯图堪入丹青史,记下渔樵瞎画师。”

观此册,笔墨苍秀,气韵浑成,满纸烟云,丘壑流美。“雄健荒率处,每有耆旧力学所不逮者”。或临巨然,或拟子久,或抚石田,或摹房山,气韵、笔墨直逼古贤,才情、风骨溢于楮墨间。册前百家诗文题跋,珠玉当前,书画壁合。红木封面,古色古香,上有白石老人题签,益显珍贵。

江友樵先生一生追求传统山水,淡泊名利,其文采、气节、风骨及超然拔群的个性气质一如其画,孤倔、冷逸、高古。恰是著名画家溥雪斋赠先生句 “纵横笔墨任天真,写出倪黄倍精神。莫道画坛无古韵,而今又见冷元人”。璞玉终会为人识,时至今日先生的艺术已逐渐被人们所认识、重视,可喜的是先生的弟子江涛、韩祥生、张君牧等多取得了可喜的成绩。尤其是这本册页的面世,让后人又能一睹“少年才俊渔樵子”的艺术风骨和“20世纪传统正脉最后一人”的楮墨古韵。( 淮北陈明哲)

周顺恺

深圳文博会官方网站

重庆国画院院长周顺恺艺术欣赏

沉雄博大的周顺恺中国画艺术

周顺恺深圳美术馆开个展

周顺恺画展受关注 可贵在于与时代同呼吸

《周顺恺画展》在首都中国美术馆隆重开幕

《周顺恺画展》在首都中国美术馆隆重开幕

文博会迎春拍卖会周日举槌 52M当代名家藏卷将拍

为时代伟人画像 《丁亥十年祭》出版纪念小平

艺术基金

种子基金

艺术品投资基金

艺术基金异军突起

新兴艺术投资基金

合伙投资的模式放大100倍、1000倍,就是基金。

“种子基金”开始“发芽”

全球可持续发展领袖论坛

香港:注资30亿港元艺术及体育事业种子基金

艺术基金:投资历史与艺术走向

全球可持续发展论坛2010-价值中国网分论坛圆满结束

全球中国联接参与全球可持续发展领袖论坛

全球可持续发展领袖论坛青年领袖介绍

“全球可持续发展领袖论坛”年度盛典

许广崇受邀将出席全球可持续发展领袖论坛2010年度盛典