上篇:现状

现在已经很少有人会怀疑中国的和平崛起。中国和平崛起的30年是不断解放思想的30年,是不断冲破旧思维模式,旧体制束缚的30年。然而,与其他领域的进展相比,今天,教育和医疗卫生领域已经成为落后保守思维模式死守不放的最后两个桥头堡了。教育领域落后思维模式的一个典型例子就是在世界学科融合的大趋势下我国还在强调重点学科建设。关于教育领域落后的讨论很多【1,2】,不是本文的关注点。本文关注的是医疗卫生领域。笔者认为,目前我国医疗卫生领域存在的许多障碍都和落后过时的生物医学模式的过度影响密不可分。本文试图结合出台不久的新医改近期重点实施方案,分析生物医学模式对我国主流社会的影响,探讨原因并提出如何解放思想,摆脱生物医学模式束缚的建议。本文分三部分,上篇讨论我国现状:虽然生物医学模式已经落后过时,新的生物-心理-社会-环境医学模式已经产生;然而,新医改近期重点实施方案却深受生物医学模式影响。中篇从历史的角度回顾解释人类健康-疾病现象的医学模式的演变史。下篇将医学模式转变放在近代和现代史的大背景下探讨国人至今还受过时落后的生物医学模式影响的原因,提出如何摆脱生物医学模式的束缚,完成医学模式转变的建议。

1.生物医学模式已经落后过时

生物医学模式在上世纪曾对人类的健康做出了不可磨灭的伟大贡献。在生物医学模式的指导下,人类基本上解决了几千年来严重威胁人类健康的传染病,疾病谱发生了根本的变化,平均期望寿命极大提高。然而,正如有学者指出,虽然世界在很大程度上受观念支配,但是如果过度引申和单线扩张“进步观念”,往往是不那么正确或周全的部分在发挥有力的影响。【3】以单因单病,病在细胞为特征的生物医学模式随著在十九世纪自然科学的迅速发展很快就取代了以体液平衡学说为代表的经验医学模式,以生物科学指导临床实践,基本控制了传染病,取得了辉煌的成就。【4】然而,21世纪全球化和城市化的趋势使疾病发生和流行的危险因素不断增加, 对人类健康的最大挑战来自慢性非传染性疾病(以下简称“慢病”),仍然用单因单病,病在细胞为特征的生物医学模式来指导慢病的预防和控制则显得单薄无力,用这个模式来指导效果的测量也必然是收效甚少。例如,肥胖的传染就找不到一个确定的病在细胞的“病因”,而病在细胞的生物医学模式也没有能力测量社会网络对健康和疾病的影响。【5】即使是传染病,在21世纪的今天,单因单病,病在细胞为特征的生物医学模式也出现了“老革命遇到新问题”。比如说,这次甲型H1N1流感的全球大流行,除了人群的普遍易感性之外,最主要的危险因素之一是就和交通发达,人口流动密切相关的。五十年前,发生在北美的甲型H1N1流感在这么短的时间传到中国是不可能的,因为当时的交通条件需要几个月的时间才能把人和病毒从北美洲某地运送到中国,现在最快只要12个小时。因为病毒的生物学特性,原来流感的流行有季节性的特点,现在也不明显了,因为快速交通工具和空调的普及,季节特点在人口密集的大城市室内基本上已经不存在了。【6,7】 在生物医学模式指导下用疫苗和药物来防控传染病在上世纪很有效,但面对突如其来的SARS和甲型H1N1流感,这些所谓的“高科技”措施也不灵了。疫苗“远水不解近渴”,药物不是特效而且容易出现耐药性。【8】2003年我国防控SARS初期采用生物医学模式指导,强调找病原,强调疫苗,强调药物,节节败退。后来,认识到生物医学模式的局限性,改变防控战略,群防群控,很快就转败为胜。【9,10,11】现在正在进行的防控甲型H1N1流感工作,由于吸取了抗SARS战役的经验和教训,一开始就摆脱了生物医学模式的束缚,坚持采用传统公共卫生,非高科技手段,取得了举世瞩目的第一阶段成就,综合防控效果明显好于许多发达国家。【7】

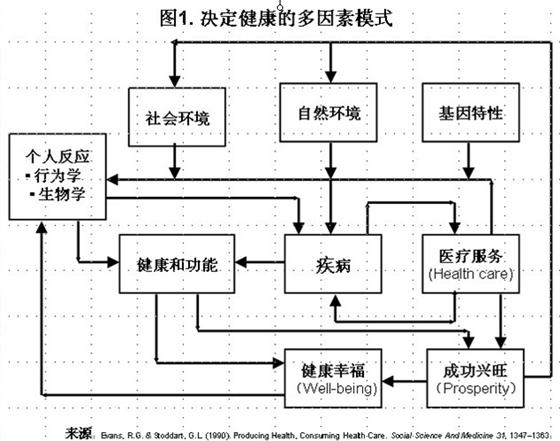

正反两方面的实践都证明了以单因单病,病在细胞为特征的生物医学模式已经落后过时了。那么,什么是与时俱进的新医学模式呢?上世纪七十年代,健康领域的科学家根据数十年主要是公共卫生和预防医学科学研究的成果,提出了生物-心理-社会的新医学模式。【12】35年前(1974年),加拿大政府发布了拉龙德(Lalonde)报告(在某种程度上相当于我们的医改方案),指出国民健康并不仅仅是由医疗服务(也就是我们今天关心的“看病”)单方面所决定的。决定健康的主要因素有四个方面:生物学的,环境的,生活方式和习惯的和医疗卫生系统的因素。【13】拉龙德报告从某种意义上来说开创了健康领域的新纪元。三十多年来,在健康领域大量的研究一次又一次地证明,环境(包括自然环境和社会环境)和生活方式和习惯(即个人行为)对健康的影响远远大于今天我们所关注的“看病”(医疗服务)对健康的影响。研究发现,美国人在过去的近100年时间里,平均寿命增加了30年。这增加的30年,其中公共卫生和预防贡献了25年,医疗服务只贡献了5年。【14】19年前(1990),伊文斯和斯多达特(Evans & Stoddart)提出决定健康的多因素模式【15】(图1)。这是一个与以单因单病,病在细胞为特征的生物医学模式完全不同的,更加系统完善地认识人类健康规律的新模式,即生物-心理-社会-环境医学模式。

新模式的一个目的就是要改变人们落后的健康观念,从以单因单病,病在细胞为特征的生物医学模式中跳出来。大量的科学证据证明健康与多种因素之间存在着非常复杂的关系,而当时(1960年代和1970年代早期)西方的医疗卫生(健康)政策只关注提供医疗服务。新模式指出,社会环境,自然环境和基因特性都会对决定个人健康的生物学和行为学因素产生影响。新模式提供的重要科学信息是:个人行为并不是简单的个人选择,是多种因素在组织的各个不同层面上相互作用发挥影响的结果。【15】因此,要健康,光预防和控制生物学因素是远远不够的,要同时改变环境和个人行为。

总之,在21世纪的今天,已经有众多的事实和科学证据告诉我们:单因单病,病在细胞为特征的生物医学模式已经落后过时了。生物医学模式以生物科学为基础,假设人仅仅是生物人。其实,人与其他动物的一个最大区别就是人还是社会人,经济人,环境人。随着文明的发展,人的生物学特性对健康的影响越来越小。我们必须尊重科学证据,接受新的健康观念,采用生物-心理-社会-环境的新医学模式来指导我们的政策制定,评价体系建立和国人的日常行为。只有这样,我们才能避免目前有可能出现的“南辕北辙”局面,更好地管理我国的健康资源,普遍地提高国民的健康水平。

2.深受生物医学模式影响的新医改近期重点实施方案

首先,是通过什么途径来提高全民健康水平促进社会和谐的问题。是通过保障和促进健康,还是通过只关注病有所医来提高全民健康水平是新旧医学模式的分水岭。旧生物医学模式关心的是如何从生物学层面上解决人群中的疾病问题,新医学模式关心的是如何从生物,心理,社会环境等多方面预防疾病和促进健康。目前医改实施方案可以看到旧生物医学的明显影响:“解决群众反映较多的“看病难、看病贵”问题”,“调动老百姓看病的积极性”。【16,17】

这样的做法实际上是把手段之一当成目的了。把手段之一当成目的的结果是不成比例地强调了一部分人(病人)的利益,侵害或牺牲了大部分人(相对健康人)的利益。这种看似高尚的做法实际上是极端错误的。基本的公益性医疗卫生资源应该是人人享有的,不应该只把资源放在疾病人群,只在“诊断和治疗”系统上投资。任何人都没有理由听任各种健康危险因素对现在健康的80%人口的损害。从维护和促进国民健康的角度来看,防控疾病对患病人群的损害和防控健康危险因素对相对健康人群的损害都是同等重要的。听任各种健康危险因素驱使相对健康的人群成为疾病人群是不明智也是不道德的。忽视对健康人群的各种健康威胁,听任这些人群变成慢病人群的结果必然是疾病人群不断扩大。有一天,现有的医疗系统必然要不堪负荷。

美国2007年花了2万2千亿美元,没有解决美国人民的看病难,看病贵问题,约每6个人就有一个没有医疗保险。【18】中国人口是美国的4倍多。如果按美国的做法(我国有些药物和医药器械的价格已经高于美国),要达到每6个人有一个没有医疗保险的水平都要9.5万亿美元。而据国家统计局,2008年中国的国民生产总值只有4万4千多亿美元【19】。应该承认,尽管国家在战略上已经确定了“战略前移,重心下移”,但落实到具体的计划中,我们并没有能够跳出陈旧的生物医学模式的束缚,也没有能够冲破利益集团的阻碍,没有做正确的事,大量的资源还是投在疾病上。其实这是南辕北辙,结果必然是不正确的事做的越多越糟糕,因为我们如果忽视管理健康,在我们享受现代文明和工业化、城市化,高科技带来的高效率和生活便利的同时,伴随的将是病越来越多。病是医不完的。新的生物-心理-社会-环境医学模式已经明确指出国民健康并不仅仅是由医疗服务(也就是我们今天关心的“看病”)单方面所决定的。试想一下,在疾病谱发生显著变化的今天,光关注“病”能看到国民健康的希望吗?

刚公布的第四次国家卫生服务调查主要结果告诉我们:2008年,全国有医生明确诊断的慢性病病例数达到2.6亿。过去十年,平均每年新增近1,000万例慢性病病例【20】。如果不从源头上去花大力气改变不健康的环境和不健康的行为习惯,减少人群中的慢性病危险因素,提高整体人群的健康水平,等发生了慢性病再去处理,后果是不堪设想的,因为慢性病是医不好的,将伴随病人终生。美国四分之一的人口至少患一种慢性病,消耗了美国四分之三的医疗卫生资源。中国现在是五分之一的人患慢性病,而且每年都在增加。可以说,忽视慢性病的上升和蔓延趋势,只关注医疗服务其实是对我国有限医疗资源的极大浪费和犯罪,因为投资慢性病治疗的健康回报率是极低的。

我们必须从根本上转变观念,从只关心20%人的看病问题到关心以80%健康人为主的所有人的健康。医改方案的执行应该从根本上抛弃只关注“病”的落后过时的生物医学模式的观念,用健康领域的最新科学进展,即生物-心理-社会-环境新医学模式来指导我们真正关注健康,管理健康。否则的话,假设真能解决看病贵看病难的问题,面对庞大的看不好的慢性病怎么办?国人生活的目的总不能就是看病吧?中国人追求的应该是人人享有健康的小康社会,而不是人人慢病的“大病社会”。

第二是医疗资源价格错位,“泥土当钻石卖,钻石当泥土卖”的问题。在过时落后的生物医学模式影响下,药物和医疗设备成了最宝贵的医疗资源。而从新的生物-心理-社会-环境医学模式来看,中国最宝贵、最稀缺的医疗资源是维护和促进国人健康离不开的专业医护人员,不是进口药,不是手术室耗材,不是高级医疗设备,更不是实验室检查试剂。然而,今天,中国一流医学院教授的平均工资还不如金融系统一个刚毕业不久的本科生的平均收入。在北京一流医院住院一天,由中国一流的医护人员提供服务,收费只能是40元左右(三病人住一间病房)。在北京40元要找一个招待所都不容易! 医生诊断和治疗疾病,最有价值的,50%以上的信息来自问诊,来自医生和病人的交流沟通和提供健康咨询,人为地规定只能收极低的挂号费,而相对来说价值不高的辅助检查手段如实验室检查,X光检查,CT检查等价格却是高得离奇。当我们面对21世纪中国医疗资源定价的“三高三低”现象(药费高,耗材高,检查费高;医生工资低,护士工资低,手术费低),我们不能光感慨其荒谬而无动于衷。我们不能总是将高价值的医疗服务压制在一个极其低贱的水平,有的甚至远不够成本。对于培养成本极高、工作负荷巨大、需求又极其强劲的医护资源,现在是恢复其真实价值的时候了。真的希望这次医改能够真正落实按劳取酬的社会主义原则,尊重市场规律,让医生、护士的劳动价值得到真实的体现,让相对价值不高可以大量生产的辅助医疗资源降到本来的价格。

第三是恶劣的从医环境问题。生物医学模式过度引申的结果就是只相信具体物质,迷信所谓的“证据”,不相信专业医护人员的判断。恶劣的从医环境就是在这样的观念影响下人为制造出来的,具体表现为以违背客观规律,不尊重医护人员的方式来管理医疗卫生市场。对医疗纠纷实行“举证责任倒置”的法规是不承认医学是科学与艺术结合的典型例子。再好的医生也不可能每次都正确预测诊断和治疗结果。举证倒置逼迫医生多开医疗上不必要的检查来获取证据以自保,极大地浪费了本来就稀缺的医疗资源。制定法律专门对医生这一职业收受“回扣”定罪是否定我国绝大部分的医护人员是正直敬业的这一基本事实,放大了医疗行业中存在的,其他行业也有的个别不良现象,“妖魔化”了医护队伍,事实上是废掉了医生提供医疗服务的“武功”。因为医生在帮助病人恢复健康的过程中,通过诊断和治疗,有时是治愈病人,经常是帮助病人,永远是安慰病人。如果病人都视医生为“妖魔”,医生怎么去帮助和安慰病人?如果我们能摆脱落后过时的生物医学模式,能够接受先进的生物-心理-社会-环境医学模式,我们就不难理解疾病的转归和国民的健康不完全是医护人员单方的责任,更不仅仅是药物和手术的结果,而是生物学因素,心理学因素,社会因素和环境因素共同作用的结果。那么,医改方案的执行很自然就会从生物,心理,社会,环境多方面入手来创建健康的从医环境,这才是治本的正道。

第四是医疗资源浪费极大的问题。旧生物医学模式只强调生物学的因素,结果是眼睛只盯住药物等物质层面的医疗资源。新的生物-心理-社会-环境医学模式认为以人为本,全面系统地协调各种医疗资源的利用最重要。遗憾的是,我国医疗资源的管理由于仍然在受过时落后的生物医学模式的影响,浪费现象十分严重。一是表现在医护匹配极端不合理。我妹妹在美国一家医院做护士长。去年陪病危的父亲在北京一家很规范的一流医院住了八天。她很感慨地说,中国的医生在做护士的工作;中国的护士是在做护工的工作,太浪费了!发达国家一个医生至少有5-10个护士配合,中国是一个医生连一个护士配合都达不到。发达国家一个护士还有好几个护士助理配合,护士助理下面还有护工。我国的这种不合理安排,不仅浪费了医疗资源,还浪费了许多宝贵的社会资源。在病房里,院长,总工程师,教授因为家人住院来陪伴的可以说是司空见惯。二是表现在门诊制度不合理。从某种意义上来说,医疗实践和卖保险单一样,第一次化时间,以后续保险单就很简单,最重要的是花时间去建立相互信任的关系。医生遇到新病人,至少需要30分钟以上的时间才能初步了解病人,和病人建立相互信任的医患关系,完成诊疗服务。以后的服务时间就可以很短,因为医生熟悉病人的情况,病人信任医生。从长远来看,这是事半功倍的安排。然而,我们的大医院,“人山人海”,因为就诊人多,不管新、老病人都只有几分钟时间,医生和病人都没有能力互相了解对方。由于门诊医生轮转,很少有固定病人。因此,几乎每次都是新病人,每次时间都不够。不管是从治愈,帮助,还是安慰的角度来看,都不可能到达最好的医疗服务效果。而小医院,虽然是“门可罗雀”,由于医生的报酬没有和建立长期的良好医患关系挂钩,医生也没有意愿去化时间了解病人。解决这个问题的关键是尊重和接受先进的生物-心理-社会-环境医学模式,以人为本,解放医护人员,充分调动医护人员的积极性。改革开放三十年,我认为最关键的是解放思想和解放农民。解放了农民,我们不但解决了中国几千年没有解决的温饱问题,还极大地加快了中国现代化的进程。解放医护人员可以充分地发挥医护人员的积极性和创造力,杜绝浪费,扩大医疗卫生服务。

第五是国家基本药物目录中中西药比例问题。国家基本药物的概念是世界卫生组织1977年提出来的,核心清单是指为基本卫生保健系统所必需的最起码的药物清单,清单中列入对治疗重点疾病最有效、安全和符合成本疗效的药物。重点疾病的选择系根据目前和将来的公共卫生相关问题及药物的潜在安全性和治疗成本疗效确定。如果只强调药物目录,不重视药物的安全有效,还是生物医学模式在作怪。新的生物-心理-社会-环境医学模式认为药物重要,但与用药有关的各种心理,社会,环境因素也十分重要。在世界卫生组织2007年公布的15版目录中没有任何中成药和中医药。【21】而据卫生部有关部门负责人,我国国家基本药物目录中有一半(50%)品种是中成药和中医药。【22】(最后公布的目录有三分之一中成药)。 根据《处方药与非处方药分类管理条例(征求意见稿)》,患者

第六是是明确财政性卫生经费占国民生产总值比重的问题。目前医改实施方案并没有明确财政性卫生经费占国民生产总值比重,究其根源是主流社会受生物医学模式的思维影响太深,以为有了保障制度和基本药物就能缓解看病贵,以为解决了“看难病,看病贵“就万事大吉,国民就人人享有健康了。于是,过多的注意力都集中在“药”和“病”上。其实,从生物-心理-社会-环境的新医学模式来看,国民健康受生物心理社会环境多方面的因素影响,保障国民健康是现代社会政府的一个重要功能,是一个涉及社会各方面,需要众多资源的一个系统工程。胡总书记也清楚地指出“健康是人全面发展的基础”。很显然,保障健康在现代社会是一项比教育更重要的政府功能。只有明文规定财政性卫生经费的比例,才能保证实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。谁都明白,国民健康是比国民教育涉及面更广的大事。在教育上,国家已经明文规定“财政性教育经费占国民生产总值的比重,在2000年达到4%”。兵马未动,粮草先行。事关国民健康的卫生经费也至少应有明确的比例。有了明确的比例才能保证可持续发展,才能避免一次性地走过场。开始时轰轰烈烈,最后无疾而终的事我们还见得少吗?有无比例是制度问题,有无落实是执行问题。有比例才能谈落实,无比例连落实都无从谈起。

总之,实施方案在上述六个问题上的决策可以清楚地看到生物医学模式的影响。主流媒体欢呼新医改“为全体国民描绘出一幅病有所医的新图景” “标志着中国人将迈进一个‘病有所医’的时代”【25】 不幸的是,生物医学模式对中国医疗卫生领域的影响,不仅仅局限在医改实施方案上,日常生活中由于对生物医学模式过度引申而产生的怪现象比比皆是:高等学校和科研机构强调“SCI”[1],国家生命科学研究计划主要关注点在“基因”,“ 重大疾病”,“ 传染病”,“疫苗”,“药物”,“诊断技术”,从某种意义上来看,实际上是“技术研究计划”;人为地将科学分为“软科学”和“硬科学”;在医学教育和执业考试不重视预防医学的内容;等等。其实,受生物医学模式影响轻科学重技术的现象在发达国家也存在,只是由于中国医疗卫生资源的缺乏,这种影响的负面作用更加明显而已。

为什么落后过时的生物医学模式还在统治着中国的医疗卫生领域?这是有其历史根源的。如何与时俱进,实现医学模式的根本转变?这将是本文中下篇讨论的内容。

参考文献

[1] SCI(Science Citation Index,科学引文索引)是美国一家文献检索机构的论文数据库,收录在全球6000余种杂志(其中中国74种,18种用中文出版)发表的科学论文以及对论文的引用的数据。SCI在中国被异化是不争的事实。【26】

1. 刘道玉,彻底整顿高等教育十意见书,南方周末,2009,2,25,http://www.infzm.com/content/24467,2009-5-25访问.

2. 张鸣,教育改革,不能讳病忌医,南方周末,2009,1,21,http://zhangming.z.infzm.com/2009/01/21/,

3. 何怀宏,总序,崔卫平编:知识分子二十讲,天津人民出版社,天津,2009. 1-7

4. 余前春,西方医学史,人民卫生出版社,北京,2009,10.

5. Nicholas A. Christakis and James H. Fowler, The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years,2007,n engl j med 357;4:370-379.

6. Margaret Chan, Influenza A(H1N1): lessons learned and preparedness, http://www.who.int/dg/speeches/2009/influenza_h1n1_lessons_20090702/en/index.html,

7. 卫生部新闻办公室, 我国调整完善防控措施 进一步做好甲型H1N1流感防控工作,http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohbgt/s3582/200907/41627.htm,

8. 黄建始,正确认识甲型H1N1流感,中华医学杂志,2009,89(23):1585-1588

9. 杨健,万众一心抗非典:打破坚冰 科学技术当大任,http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2003-05/23/content_882897.htm,

10. 本刊记者,曾光:从赤脚医生到流行病学专家,三月风,2004年第3期,http://qkzz.net/Announce/announce.asp?BoardID=16500&ID=126926,

11. 新华网,温家宝:去年抗击非典取得重大胜利,http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-03/05/content_1346387.htm,

12. Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine, Science, New Series, Vol. 196. No.4286,1977, pp.129-136.

13. Lalonde, M.A. (1974). New Perspectives On The Health Of Canadians. A Working Document.

14. Bunker JP, Frazier HS, Mosteller F. Improving Health: Measuring Effects of Medical Care, Milbank Q. 1994.72:225-228.

15. Evans, R.G. & Stoddart, G.L. (1990). Producing Health, Consuming Health Care. Social Science And Medicine 31, 1347–1363.

16. 国务院办公厅,国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009—2011年)的通知,http://www.gov.cn/zwgk/2009-04/07/content_1279256.htm,

17. 顾昕,如果延续药品集中采购,就等于换汤不换药,http://news.liao1.com/epaper/hscb/html/2009-04/07/content_104963.htm,

18. Centers for Medicare and Medicaid Services, National Health Expenditures, http://www.cms.hhs.gov/nationalhealthexpenddata/,

19. 新华网,2008年国内生产总值300670亿元 比上年增长9.0%, http://news.xinhuanet.com/fortune/2009-01/22/content_10700948.htm,

20. 中国卫生部新闻办公室,卫生部公布第四次国家卫生服务调查主要结果,http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohbgt/s3582/200902/39201.htm,

21. WHO,世卫组织基本药物标准清单第15版(2007年3月),http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/ChineseEML15.pdf,

22. 徐明霞,基本药物目录寻解,中国卫生人才, 2009年第5期,26-27.

23. 国家食品药品监督管理局,《处方药与非处方药分类管理条例(征求意见稿)》,http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/health/2006-10/26/content_5252525.htm,

24. 中华人民共和国卫生部,《2008中国卫生统计年鉴》,2005年医师执业类别构成,

http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/zwgkzt/ptjnj/year2008/2.htm,

25. 人民时评,迈向“病有所医”新时代,《人民日报》,

26. 曹聪.中国科学界的SCI怪圈, 联合早报,

中篇:溯源

为什么国人至今还受过时落后生物医学模式的影响?

为什么发达国家早在35年前(1974年)就开始实现医学模式的转换(以加拿大政府拉龙德报告为标志),改变观念,抛弃落后的生物医学模式,以生物-心理-社会-环境医学模式指导国民的健康维护和健康改善并取得举世瞩目的国民健康成就,而我国从决策者,医护人员到媒体,普通老百姓至今还基本停留在落后的生物医学模式思维里,用陈旧过时的观念指导行动,以至于今天还在犯发达国家曾经犯过现在正在纠正的观念和政策错误?为什么我国从1950年就确立了“预防为主”的卫生工作方针【1】,59年后的今天主流媒体还在欢呼新医改方案“为全体国民描绘出一幅病有所医的新图景” “标志着中国人将迈进一个‘病有所医’的时代”? 【2】为什么早在上世纪80年代中国有识之士就已经开始呼唤医学模式的转变,【3】29年后的今天落后过时生物医学模式对我国医疗卫生领域的统治反而变本加厉?要真正认识目前发生在神州大地上的这种现象,从根本上改变观念,我们有必要对解释人类健康-疾病现象的医学模式的演变史做一简单的回顾,并将医学模式在中国的演变史放在近代和现代史的大背景下进行思考和探讨,以期找到病源,彻底治本。因为在历史发生巨变的时期,往往是观念的改变先于其他改变。没有三十年前的解放思想,转变观念,就不会有今天中国因改革开放而带来的巨大成就。在医疗卫生领域,观念错了,一错皆错。如果每个人都只盲目地关注疾病,疾病必将折磨每个人。在21世纪的今天,我们应该明智地与时俱进,选择建立在科学基础上的生物-心理-社会-环境新医学模式指导我们的行动,全力维护和改善每个人的健康,每个人都科学地管理健康,健康必将伴随每个人。

人类健康-疾病模式演变的历史回顾

通常人类用特定的模式来解释各种自然现象。模式,就是用于解释自然现象,消除困惑的信仰系统。【4】医学模式就是人类解释健康-疾病现象的信仰系统。在人类的历史长河中,用于解释健康-疾病的医学模式经过多次变迁,反映了人类认识自然的螺旋式上升的演进过程。下面选择历史上有代表性的主要医学模式做一简单回顾。

人类早期对健康的认识是从疾病开始的。当时人类认为没有疾病[2]就是健康。那么什么是疾病呢?从最早的医学模式来看,疾病其实是一个语言学上的词汇,用来称呼有人类以来就存在的,可能发生在社会任何成员身上的一类特有的,影响到人类的生存和发展的现象。12 000年前的史前文化认为,疾病这种现象是由体外邪魔侵入人体产生的。【8】把邪魔从体内驱除出去就可以治疗疾病,恢复健康。考古学中发现古人类头盖骨上的小洞就是当时巫医使用颅骨环钻术(trephination)为病人驱除邪魔的证据。【9】3 800年前的巴比伦和亚述时期,人类健康被认为是上帝的恩赐,疾病是来自上帝的惩罚。这种健康-疾病观念在希伯来人中一直延续到3 000年前。【9】可以说,在医学的最原始阶段,人类认为健康-疾病现象是由神灵或魔鬼造成的。因此,祈祷和驱邪是当时维护健康,治疗疾病的主要手段。有学者将见诸于所有古代文明的这类超自然的医学模式称为“神道医学”。【10】

大约在2 500年前,西方医学之父希波克拉底(Hippocrates)诞生于希腊爱琴海东南面的科斯岛。希波克拉底和他的追随者挑战了几千年以来占主导地位的神道医学,首开经验医学之先,认为疾病不是神灵或魔鬼等人体以外的超自然因素所导致的,而是有其人体自身存在的自然原因,这些自身的原因是可以探知的。【10】希波克拉底认为“人体包括血液,黏液,黄胆汁和黑胆汁。正是这四种成份构成了人体的健康和病痛。健康就是这四种物质相互之间在浓度和数量上都处于合适的比例并且相互融合的一种状态。”四种体液分别代表四种元素与器官,其成分比例随季节和年龄的变化而变化。“所有的人类疾病都是由胆汁和黏液产生的。胆汁或黏液,无论其中哪一种变得过湿,过干,过热或过冷就会致病,而引起上述变化的因素有食物,饮料,劳累,外伤,气味,所见所闻的刺激,纵欲以及冷热等等。”【11】希波克拉底的名著《空气、水和地方》提出不健康状态或疾病是人与环境不平衡的结果,认为环境—包括气候、土壤、水、生活方式及营养所导致的体液失衡,是导致古希腊人生病的主要原因。这充分体现了古希腊时代的整体医学(Holistic Medicine)观。【12】既然疾病是由于体液失衡引起的,就可以通过改变饮食和环境来控制引起体液失衡的原因而达到恢复健康的目的。具体手段有导泻,催吐,静脉放血,食养法,灼疗法,药物,运动锻炼和外科手术等。据考证,流传至今的《希波克拉底文集》并非一人一时之作,而是一批追随者经过至少一百年的努力,融入了同时代其他希腊名医的成就而写成的。【10,13】同一时期稍早的希腊哲学家恩培多克勒提出宇宙万物由水、土、气、火、四种基本元素构成。生命是由一种独特的“元气(灵气)”来维持的。元气运行全身,借助气管与外界相连,维持生命的平衡。学界相信这一理论对希波克拉底的体液平衡学说有重要影响【10】

无独有偶,在大约相同或稍早的时期,中国的医家也在与疾病斗争的长期实践中从神道医学进入经验医学。大约在2 400年前,中国众多医家经过长期的努力,编撰了大型传世医学理论著作《黄帝内经》,对中医学理论体系(阴阳五行、五运六气、藏象经络、病因病机、治则治法,预防养生以及在上述理论指导下的辨证论治)的构建产生了重要而深远的影响。《黄帝内经》认为,人体正常的生命活动过程体现了阴阳平衡。疾病就是因为内因和外因破坏了人体的阴阳平衡而导致的。人体受自然界的影响会相应地产生生理上的适应和病理上的反应。中医认为,正气存内,邪不可干。“夫百病之生也,皆生于风寒暑湿燥火”,太过或不及的风、寒、暑、湿、燥、火就是“六淫”,六淫致病。同时,内伤七情也可致病。七情指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。七情在一般情况下属于正常生理现象,但波动过于激烈或持续过长,就会导致机体多种功能紊乱而生病。因此,治疗疾病必须“治病求本”,“调整阴阳”,“急则治其标,缓则治其本”,“治未病”和“扶正祛邪”等。【14】

比较东西方建立在经验基础上的医学模式和医学理论体系,我们可以发现,中医学的整体观与古希腊医学的整体医学观;《黄帝内经》中的阴阳平衡学说与《希波克拉底文集》中的体液平衡学说;源自思想家左丘明的中医五行学说(水、火、木、金、土五元素)与古希腊哲学家恩培多克勒的四元素学说(水、土、气、火);中医学中的“气”或“元气”与恩培多克勒的“元气”或“灵气”;中医学“治病求本”,“调整阴阳”和“扶正祛邪”的治则治法与古希腊医学“通过改变饮食和环境来控制引起体液失衡的原因而达到恢复健康”的治疗原则都有着惊人的相似之处。

客观地看,无论是东方还是西方,在十九世纪自然科学迅猛发展之前,建立在临床实践基础上的经验医学模式对疾病的理解都十分笼统,“知其然不知所以然”,医生只能是根据自己对患者的观察和分析,结合自己或他人的经验,采用笼统的“调整阴阳”,“扶正祛邪”,“控制引起体液失衡的原因”来指导治疗,因为没有针对性的,立竿见影的诊断和治疗手段,只能强调通过饮食调理,按摩、锻炼、养生等自然途径来促进康复。医生的具体治疗手段主要是提供关于生活方式治疗的意见,给予非特异性的药物和其他辅助手段来支持身体功能的恢复,缓解疾病的进程。通过提供健康生活方式的建议来维护健康的模式(正气存内,邪不可干)是当时最主要的医学实践之一。【10,15】

然而,建立在临床经验之上的西方体液平衡医学模式或东方阴阳平衡医学模式对因生育所导致的母婴死亡率高问题和控制传染病流行的问题都基本上无能为力。19世纪初,西方25%的儿童活不过二岁,50%以上的儿童活不过十岁,婴儿死亡率在200-300%0之间。在美国,1912年孕产妇死亡率是十万分之六百多,婴儿死亡率是千分之一百多。十四世纪的鼠疫大流行,在五年时间里夺去了欧洲二千五百万人的性命。随着工业化和城市化的进展,传染病对人类的健康威胁越来越大。1854年,伦敦一条街周围霍乱暴发,曾经出现过5天内死亡127人,三周内死亡500人的悲剧。【10,16,17,18】中国20世纪上半叶有记录的主要鼠疫流行就发生了27次,几乎遍布全国,至少死亡38万人。福建省1945年鼠疫流行,发病24 914人,死亡19 376人。【19】有学者研究医学史后发现,西方是在19世纪现代微生物和免疫学诞生之后才实现了对传染病的有效控制;中国则是在20世纪下半叶才真正实现了对传染病的有效控制。【19】

经验医学模式统治医学界2 000多年。直到十九世纪才被以生物医学为基础的理性医学模式所逐渐取代。十九世纪早期,在政治和社会变革及文化思潮的影响下,唯物主义开始占优势并促进了自然科学和技术的发展,随之新的理性医学概念和生物医学模式开始出现:最重要的医学问题必须在微生物中求得解决,健康与疾病的问题必须用生理学和生物化学的实验结果来回答。自1675年列文虎克使用显微镜后,细菌学和病理学等学科开始飞跃,带来了医学模式上的革命。主流社会彻底抛弃了主导西方医学二千多年的体液平衡经验医学模式,“单因单病”和“病在细胞”的生物医学模式开始主导西方医学:每个病都有相对应的精确病因(从笼统的失衡概念到具体的细菌,病毒,营养素缺乏等)和病变部位(从泛泛的大脏器到细胞和分子水平),疫苗,药物和手术是治疗疾病最好的方法。十九世纪末巴斯特和科霍等发现了病原微生物如霍乱弧菌、伤寒杆菌、鼠疫杆菌等。二次世界大战以来细菌学,免疫学和现代药物学的最新进展应用到有组织的公共卫生领域,使人类首次主动地控制了许多人类一直只能被动无奈受害的传染病如鼠疫、霍乱、伤寒、黄热病、白喉,百日咳,破伤风,痢疾、肺结核,麻疹,风疹等。由于细菌学帮助人们在微观世界里找到了许多疾病的发病原因,于是就给人们带来了一个印象:好像所有的疾病都是由细菌或病毒引起的,通过化学和生物学手段找到杀死细菌或病毒的药物就能解决问题。【16】1908年埃里奇(Paul Ehrlich)发现治疗梅毒的有效药物洒尔佛散(Salvarsan),1930年代发现磺胺类药物。1940年代,佛来明(Alexander Fleming)发现青霉素,瓦克斯门(Selman Waksman)发现链霉素。这些发现和随后大量各种抗生素的发现,的确为传染病的治疗提供了威力强大的武器。对于化学品在身体内所起作用的知识根本地改变了现代治疗学的方向。随着疫苗,抗生素,加上营养改善和整体生活水平的提高,导致了欧洲和美国传染病发病率和死亡率及孕产妇死亡率和婴儿死亡率大幅度下降,人的平均期望寿命显著增长。【17】

然而,建立在近代自然科学基础上的生物医学模式追求因果性规律,把理性片面发展为“工具理性”,用“观察,假设,求证,结论”的逻辑对生命过程进行越来越细致的分析,完全背离了理性的完整性,使得健康-疾病的过程很容易被误解为一系列精密的机械和化学步骤的总和,生物因素(甚至是理化因素)决定一切。人体各部分的有机整合,人与环境的互相影响,躯体,精神和社会的和谐关联都不见了,人的医学被还原为普通意义上的生物学,还原为生物物理学和/或生物化学,甚至进一步还原为非生物学意义上的物理学和化学。经验医学中的宝贵的整体医学观在生物医学模式控制传染病的凯歌声中无情地抛弃了。然而,人并不是单纯的生物人,人的社会属性决定了人的健康-疾病状态决不会仅有生物属性所决定,更多的是由其社会属性所决定。【10,20,21】即使是传染病的发生和流行,也受许多非生物学因素影响,如国际和国内旅游,生物恐怖,医院感染,移民和城市化等【22】。英国流行病学家马默特经过25年的研究发现,社会地位越高的人,健康水平越高。当人们的物质生活水平超过一定的阈值后,能够在多大程度上掌握自己的人生和参与社会生活直接影响到人们的健康、幸福和长寿。在美国首都华盛顿,从市中心到相邻的马里兰州蒙哥马利县,每隔

应该指出的是,西方医学在近代实现医学模式转变的过程中医学教育起到了举足轻重的作用。美国1910年的福勒斯纳(Flexner)报告对建立美国和加拿大的现代医学教育制度和实现从经验医学模式向生物医学模式转变过程中的影响是巨大的。由于该报告的发表和建议落实,美国和加拿大的医学院校从1910年的155所下降到1935年的66所。福勒斯纳报告的作用在今天被公认是在北美洲创立了一个延续至今的先进的医学教育模式。这个模式是建立在当时十分先进的生物医学模式的基础上的,强调医学长学制精英教育,医学教育与医学科学研究紧密结合,政府和学术团体对医学院校的管理和规范等。【30】应该说,福勒斯纳报告促进了西方主流社会实现医学模式的转换,彻底抛弃了主导西方医学二千多年的体液平衡经验医学模式,使西方医学能够轻装上阵,逐渐地成为今天全球现代医学的主流,以至于我们往往会下意识地将现代医学和西方医学等同起来。需要指出的是,西方医学在十九世纪实现医学模式转变的过程中,矫枉过正,开始忽视了经验医学模式中宝贵的整体医学观。然而,在上世纪七十年代现代医学实现从生物医学模式向生物-心理-社会-环境医学模式的转变中,整体医学观重新被予以重视。而中国由于历史的原因,医学在上世纪上半叶并没有与世界医学接轨,没有条件全面交流分享世界医学的新进展,没有机会系统地接受生物医学模式,没有能力和条件摆脱经验医学加在我国医学界的沉重负担,没有条件和资源建立统一的医学教育系统。虽然上世纪下半叶我国开始建立医学教育系统,但走了不少弯路。在西方发达国家已经开始从生物医学模式向生物-心理-社会-环境医学模式的转变时,我们还没有完成从经验医学向生物医学模式的转变。由于观念上的落后,认识上的偏差,以及受十分落后的经验医学模式的束缚,从上世纪下半叶至今我们从决策者到医护人员,到老百姓在行动上都采取了许多完全违法科学原理,南辕北辙的措施,造成中国今天仍然被过时落后的生物医学模式统治的不幸局面,出现了中国在和平崛起后却是健康资源一方面十分紧缺,一方面十分浪费的既奇怪又矛盾的现象。具体分析讨论和建议将在下篇中展开。

参考文献:

[1] 在英文中,有三个单词都可以翻译成中文的疾病。1.Disease, 从字面上看,指的是舒适的反面,泛指所有偏离正常健康的状态。从学术上来看,疾病是一个由临床,病理学,和流行病学标准界定的,能够系统地予以研究的一个概念,主要指在生理上和/或心理上偏离了正常功能的状态。在生物医学模式下,disease所指的是生物学意义上的疾病,可以通过病理学的特征来诊断。 2. Illness指一个人经历疾病的主观感觉。研究illness主要是直接对所经历的痛苦的现象进行分析。一个人可以有严重的disease但没有illness,如高血压;也可以有严重的illness但没有disease, 如忧郁症。 3.Sickness 主要是指社会对一个人患病时社会功能障碍的承认,常用的是“病人角色”(Sick role). 病人角色是医学社会学用于描述病人行为的专业词汇,具有病人角色的人通常有以下特点,失去独立自主性,依赖性,一系列的情绪表现如生气,消极,经常哭泣等。病人角色可以使病人免去一些正常人应该承担的责任和获取一些优待,如休病假,得到一些紧缺物质等。简言之,disease是指生理或心理机能障碍,illness是指个人感到不适的状况,而sickness则指当个人患病时所出现的某种社会功能障碍的状况。【5,6,7】

[1] 弗兰明汉心脏研究(Framingham Heart Study)是美国卫生和人类服务部公共卫生服务署在美国麻州波士顿市郊区弗兰明汉社区开展的一系列关于心脏病的流行病学队列研究。該研究由公共卫生署副署长芒厅(Joseph Mountin)推动,1948年开始,一直持续至今。道柏医生(Thomas R. Dawber)是弗兰明汉心脏研究的首任主任。1948年前,流行病学主要研究传染病的防控。开展弗兰明汉心脏研究是因为二次世界大战后心脏病已经成为美国人的第一死因。该研究首次选择研究非传染病,首次研究生活方式和疾病的关系,首次在研究对象中包括女性。該研究至今已经研究了几代人。1948年的第一代研究队列包括5,209名30岁-60岁的健康居民。每2-4年对研究对象进行一次系统全面的体检和面试,并请研究对象自填问卷收集吸烟,喝酒,运动,和营养等生活方式资料。之后对研究对象是否出现心血管事件进行观察,不进行任何干预。1971年的第二代研究队列包括5,124名第一代研究对象的子女及配偶。弗兰明汉心脏研究可以分为三个阶段。第一阶段是研究的前30年,是传统的流行病学队列研究,通过收集资料和观察分析发现有高胆固醇,高血压,吸烟的研究对象更容易发生心脏病。第二阶段开始于1970年代,新技术应用到研究中去测量和动态追踪监测心脏功能。第三阶段始于1980年代后期,分子和基因水平的研究开始引进,发现了与临床危险因素和心脏病有关的基因。今天我们知道的心脏病和中风的危险因素绝大部分来自弗兰明汉心脏研究。該研究的意义在于为现代公共卫生提供了预防的科学证据,从根本上改变了人们对非传染病的观念。1948年前,人们认为得非传染病是运气不好。弗兰明汉心脏研究确认了心脏病危险因素,医生可以在早期发现和治疗这些危险因素来防止心脏病发生,人们也可以自己主动培养健康的生活方式来减少危险因素把握自己的健康。弗兰明汉心脏研究开发的心脏病危险因素评价表现在已经在预防医学和健康管理实践中广泛应用。【23】

[1] 杜尔和希尔的吸烟和肺癌关系研究:尽管早在1915年就有文献显示烟草中有致癌因素,但杜尔和希尔通过一系列的流行病学病例对照研究和队列研究证明了吸烟和肺癌之间存在病因学关系。杜尔和希尔在1948年到1952年之间,组织面试了英国三十多家医院的近5,000名病人,包括1465名肺癌病人和两组配对的对照组其他病人。面试问题包括职业史,住家冬天取暖方式,呼吸系统疾病史,吸烟史等。这个病例对照研究显示吸烟和肺癌之间的关系是确切存在的。接着,他们进行了英国医生死亡率队列研究。从1951年开始对4万名英国医生进行了长达40多年的追踪观察。每5年随访一次,通过明信片收集研究对象吸烟习惯的资料并告知将来会查阅研究对象的死亡证明以验证吸烟导致肺癌的假说。第一个5年的随访结果公布后,不少医生开始戒烟。这一现象本身为杜尔和希尔提供了一个自然的实验对照研究,可以发现戒烟和继续吸烟和肺癌的不同关系。【24,25,26】

[1]健康危险因素的概念:能使疾病或死亡发生的可能性增加的因素,或者是能使健康不良后果发生概率增加的因素。危险因素的概念最早见于1950年代见于弗兰明汉心脏研究报告中,指的是一些增加疾病危险的可预测的因素如饮食,运动,吸烟,喝酒等行为和生活方式因素,生物学特征和遗传因素,其他与健康相关的因素以及环境暴露等因素。危险因素可以分为两类:(1)直接与疾病的后果有关,如不系安全带在两车相撞时增加受伤的危险;(2)间接与疾病的后果有关,如破坏大气臭氧层的物质,可以增加对阳光紫外线的暴露程度而间接增加皮肤癌的危险。【27】

1.黄树则,林士笑主编.当代中国的卫生事业。中国社会科学出版社,北京,1986,1-4.

2.人民时评,迈向“病有所医”新时代,《人民日报》,

3.黎风,需要新的医学模式:对生物医学模式的挑战.医学与哲学,1980.3.

4. Engel G L. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine.[J]. Science.1977, 196(4286): 129-136.

5.Last JM.A dictionary of public health, Oxford University Press, 2007,95,178,344.

6. Emson HE, Health, disease and illness: matters for definition, CMAJ, VOL. 136, APRIL 15, 1987,p811-813.

7.施侣元,流行学词典,科学出版社,2001,104.

8. Brannon LJF. Health psychology: an introduction to behavior and health[m]. 6ed. 北京: 北京大学出版社, 2007,10.

9. Taylor S. E著, 朱熊兆译. 健康心理学[M].第5版.北京:人民卫生出版社, 2006: 4-5.

10. 余前春主编, 西方医学史,人民卫生出版社,北京,2009,10-18,144-147,176-181.

11.保罗.萨加德著,刘学礼译,病因何在:科学家如何解释疾病,上海世纪出版集团,上海,2007,27-35.

12.Charles Henneckens and Julie Buring, Epidemiology in Medicine,Little, Brown and Company,

13.丁福保,西洋医学史,东方出版社,北京,2007,14-33.

14.《中医学》编辑委员会,中国医学百科全书:中医学,上海科学技术出版社,上海,1997.1-9,179-181,490-497,685-688.

15. Peter Schneck,On The History Of Dietetics From Antiquity To Our Time,The Ukrainian Historical And Medical Journal,No.9-10, 2002。

16.卡斯蒂廖尼著,程之范主译,医学史,广西师范大学出版社,桂林,2003,594,731-32,840,1006。

17. Theodore Tulchinsky and Elena Varavikova, The new public health, Academic press,San Diego, 2000,36-37.

18. Lewis Margolis and Alan Cross, Maternal and child health, in Wallace/Maxcy-Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine, MacGraw Hill Medical, New York, 2008,1294

19.邓铁涛主编,中国防疫史,广西科学技术出版社,南宁,2006,4,385-387.

20. 谢蜀生,人类基因组计划与医学模式,医学与哲学,2000,21(9):20-21.

21.王一方,医学是科学吗?广西师范大学出版社,桂林,2008,105-151.

22.黄建始,Angus Nicoll等,传染病发现与确认项目报告,中国医学科学院/北京协和医学院/英国驻华大使馆科学与创新处,北京,2008,1-4.报告网址:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5150687.html

23.迈克尔.马默特著,冯星林和王曲译,地位决定您的健康,中国人民大学出版社,北京,2008,5-6.

24.

25. Doll R & Hill AB.A Study of the aetiology of carcinoma of the lung. BMJ, Dec. 13,1952,p1271-1286.

26. Doll R & Hill AB. Lung Cancer and other causes of death in relation to smoking,a second report on the mortality of British doctors. BMJ, 1956,2:1071-1076.

27. Doll R Peto R, Wheatley K, et al. Mortality in relation to smoking: 40 years’ observations on male British doctors. BMJ, 1994,309:901-911p1271-1286.

28. Last JM.A dictionary of public health, Oxford University Press, 2007,327.

29.黄建始,落后过时生物医学模式统治我国医疗卫生领域的现状不能再继续下去了 (上),健康研究,2009,29(3):171-176.

30. National heart, Lung, and Blood Institute. Morbidity and Mortality: 2007 Chartbook on Cardiovascular, Lung, and Blood Diseases. Bethesda, MD: National Institutes od Health, 2007,23.

31. Wikipedia, Flexner Report, Available at http://en.wikipedia.org/wiki/Flexner_Report, Accessed on

下篇: 对策

在近代史、现代史大背景下医学模式在中国的演变

当十九世纪自然科学在西方兴起并蓬勃发展之时,中国正处于清帝国日落西山之际。通过1840年的鸦片战争,西方用“坚船利炮”无情地摧毁了清帝国闭关自守、关门独大的美梦。面对西方列强的野蛮入侵,部分晚清重臣在19世纪中叶发起洋务运动,开始引进西学,主张“中体西用”,企图用西方以“坚船利炮”为代表的新技术来巩固中国封建专制主义的政体。【1】

在上述“中体西用”思想的指导下,加上中国几千年“大墙(Great Wall)文化”[6]的无形约束,始于洋务运动延续至今一百多年来中国引进西方科学的主流都是“师夷长技以制夷”,有意或无意地忽视了西方科学是不仅包括自然科学(“夷之长技”),还包括人文科学和古希腊理性科学等等的一整套知识体系这个事实。在这个背景下引进的科学其实是作为“坚船利炮”基础的近代自然科学(“夷之长技”),既不包括西方的人文科学,也不包括古希腊的理性科学,过份强调功利,效率和对环境的掌控。由于近代自然科学通过技术,实现了部分掌控自然环境的意志,给当时的中国人印象最深,因此,中国人在引进科学这个概念时,往往将“科学”和“技术”放在一起,简称“科技”,实际操作中其实更关注的是技术。正如梁启超指出的那样,中国人过份地把科学工具化,功利化,是“把科学看的太低了,太粗了”,“就是相对的尊重科学的人,还是十个有九个不了解科学的性质。他们只知道科学研究所产生的结果的价值,而不知道科学本身的价值,他们只有数学,几何学,物理学,化学等等概念,而没有科学的概念”。【5】

在西方自然科学基础上形成的当时最先进的生物医学模式给西方医学带来了强大的生命力。包括人文科学和古希腊理性科学等的西方科学完整体系为西方医学的壮大提供了良好的环境和肥沃的土壤,使西方医学逐渐成为现代医学的主流。然而,西方医学在被中国接受的过程中也遇到和西方科学引进中国时一样的命运。中国人接受的西方医学,主要的也是建立在自然科学基础上的生物医学模式,既不包括现代医学中的人文科学部分,也不包括古希腊理性的完整性思维。虽然早在十六世纪中叶(明末清初)西方医学就已经开始传入中国,但一直步履艰难,影响甚少。【6】也许是在中国“大墙文化”的保护下,《黄帝内经》中的阴阳平衡学说并没有象西方《希波克拉底文集》中的体液平衡学说那样遭到当时貌似锐不可当的生物医学模式的毁灭性打击。中医整体观和建立在经验医学模式基础上的中医理论和实践体系因此得以代代传承,成为东方医学的一块瑰宝。如果说西方科学开始是随着“坚船利炮”而强加给中国人的,那么建立在当时十分先进的生物医学模式基础上的西方医学在中国的命运转折点则与一种致命的传染病(鼠疫)有关。西方医学之所以能够被中国人从上到下真正接受在很大程度上得益于20世纪初中国现代医学和现代公共卫生先驱伍连德在东三省得心应手地应用理性医学在三个月内成功地控制了当时传统中医基本上无能为力的烈性传染病鼠疫的大流行。【7】

虽然当时中国开始真正接受西方医学,但这个接受也是有选择性地接受,轻科学,重技术,十分功利化,主要接受的是医疗技术和卫生工具。这种选择性接受的倾向在“Health”一词的翻译中可见一斑。英语“Health”这个单词在西学东进的早期是被译为“卫生”的,如1859-1889年间嘉约翰的译著《卫生要旨》和1905年清政府在巡警部内设立的“卫生科”。到1930年代才开始出现翻译为“健康”的例子,如美国医学博士米勒耳医师的医学科普著作“The Way to Health”被翻译为《健康生活》,1932年由上海时兆报馆印刷发行;1932年南京成立“南京市健康教育委员会”,而不是“卫生教育委员会”。(“卫生教育”和“健康教育”都是“Health Education”的译名。)【6,8,9】 在关键概念“Health”翻译汉语选词上也许是有意,也许是无意的差别带来的是意想不到的长期后果。在汉语含义中,健康是一个“目的”,一种“状态”,一种“结果”;而“卫生”则仅仅是一种“方法”,一种“措施”,一种“手段”。据辞海,健康指“人体各器官系统发育良好,功能正常,体质健壮,精力充沛并具有良好劳动效能的状态”;而卫生“一般指为增进人体健康,预防疾病,改善和创造合乎生理要求的生产环境,生活条件所采取的个人和社会措施,包括以除害灭病,讲卫生为中心的爱国卫生运动。”【10】 知道了“健康”和“卫生”的区别,我们就很容易理解目前医改实施方案为什么会犯把措施当目的的错误(试图通过解决病有所医的问题来提高全民健康水平),因为医改实施方案的主要起草者之一是“卫生部”,不是“健康部”。卫生部强调“手段”天经地义,因为卫生的属性就是“措施和手段”,“结果”在这里不重要。如果医改实施方案由“健康部”来参与或主导,那么,只关心措施,不关注健康,就是严重的失职。有意思的是,在韩国,政府负责国民健康的部门的名称汉字表达是“健康部”;在日本,该部门名称汉字表达是“厚生省”。日本厚生省的官员告诉笔者,厚生相当于英语里的“health” 和“wellness”二层含义。从“health”翻译这个例子我们可以清楚地看到历史在我们认识上留下的烙印;从中我们也能体会到观念的重要性和正本清源的必要性。

受延续数百年明、清政府闭关自守政策的影响,加上上世纪上半叶的中国面临的主要问题是连绵不断的天灾战乱,极其恶劣的卫生环境,四处施虐夺命的传染病,国民迫切需要的自然是生存必须的生活条件和生产环境,选择性接受传统中医所缺乏的,能够很快见效的,建立在自然科学基础上的医疗技术和手段(如微生物学细菌检测手段和抗生素,疫苗,血清等)和卫生措施(如隔离,检疫,消毒等),将“Health”翻译成“卫生”在当时应该是顺理成章的事情。虽然上世纪的中国有引进和推广当时先进的生物医学模式的迫切需要和巨大需求,但在1949年以前中国并不具备全面开始从经验医学向理性医学,从传统阴阳平衡模式向生物医学模式转化的社会环境和物质条件。这个保证医学模式转变的社会环境和物质条件直到1949年新中国的诞生才开始出现。

连年战祸之后,1949年的中国百业待兴。然而,国民的健康状况极差。当时全国人口的发病数累计每年1 400万,死亡率在30%0以上,其中半数以上死于可预防的传染病。婴儿死亡率在200%0左右。解放初期,结核病患病率高达4%左右,死亡率高达250/10万,居人口十大死因之首。一些大城市的梅毒患病率达4.5%到10.1%,某些少数民族地区的患病率高达21.7%到48%。当时中国面临的最主要的国民健康问题是严重危害人民健康的传染病,严重威胁母婴生命的感染性疾病和严重威胁我国国力和战斗力的敌人细菌战。【11,12】因为当时的国民健康问题事关新政权存亡,理性的新政府自然全面引进并大力推广能有效预防和控制传染病的生物医学模式,组织专业人员深入厂矿和缺医少药的农村,推广新法接生,新法育儿,查治梅毒,推广儿童预防注射和扑灭某种儿童传染病的爆发,收效明显。新法接生就是应用生物医学模式一个成功的例子。当时生孩子被认为是肮脏见不得人的事情,在不少地方临产的孕妇甚至被赶到牛,羊圈里去分娩,或者在屋里但不许在床上分娩。接生的人大部分是没有文化的旧“接生婆”。她们断脐带时用的是生锈的剪刀,破碗瓷片等,手也不洗。据统计,当时每年约有20多万妇女和100多万新生儿死于旧式接生法。因此,当时妇幼卫生的首要任务就是改造旧式接生,推行新法接生[7],以减少新生儿破伤风和产褥热。新法接生的实质就是用细菌学知识指导无菌分娩。在生物医学模式指导下的新法接生使1954年北京市区产妇死亡率从百分之七下降到千分之七,基本上消灭了新生儿破伤风和产褥热。【11】

以反细菌战和新法接生为切入点,中国开始全面从经验医学模式向理性医学模式转变。客观地看,当时引进中国的理性生物医学模式是在新政府提倡爱国卫生运动(主要强调改变环境和改变个人行为)的大环境下发挥作用的。没有政府动员群众去改造环境和改造个人行为的坚实基础,生物医学模式在当时是不可能在中国成功控制传染病,降低妇婴死亡率的过程中发挥巨大作用的。可以理解的是,受中国传统主流宗教信仰和当时意识形态观念的影响,西方医学中的带有明显基督教烙印的人文科学部分被彻底屏蔽了,轻科学,重技术的偏好在医学教育中得到进一步的强化和延续。不幸的是,爱国卫生运动的优良传统,在上世纪50年代和60年代政治化的潮流中被异化了。生物医学模式在中国得以成功的大环境(为了健康的目的去改变环境和改变个人行为)不见了。“为了健康的目的去改变环境和改变个人行为”被异化为“为了政治的目的去改变环境和改变个人行为”的一个意想不到的结果是医学主流因此基本上拒绝承认改变环境和改变个人行为(心理-社会-环境)在维护和促进国民健康中的作用,生物学因素成了衡量一切的唯一标准。结果是今天已成为中国主流医学,主要源于西方医学的中国现代医学,既没有接受西方医学中的人文科学部分,又没有继承我国爱国卫生运动重视心理、社会和环境因素的优良传统,客观上造成了“跛脚”的,缺少人文科学营养和医学整体观(生物-心理-社会-环境)的(既不是今天西方的现代医学,也不是传统的中国医学)的中国主流医学。

回顾这段历史,我们可以看到,当西方发达国家在生物医学模式的指导下,在人文科学和理性思维的支持下,经过半世纪的努力,基本控制了传染病,美国人平均寿命从1911年的46岁增加到1950年的68岁【13】,而中国1949年才从战乱中走出,平均寿命只有35岁;【12】当西方已经发现生物医学模式不能很好地解释二次世界大战后开始在西方流行的慢性非传染病时,我们才开始在全国范围内推广生物医学模式,控制传染病,比西方整整落后了半个世纪!更不幸的是,由于历史的原因,从1949年到1978年,中国是一个高度封闭的国家。由于西方封锁禁运,加上自己闭关锁国,整整30年,中国与世界基本隔绝。【14】

当西方在上世纪七十年代开始实现从过时的生物医学模式向先进的生物-心理-社会-环境医学模式转变的时候,中国正在进行“轰轰烈烈”的文化大革命,意识形态问题绝对优先,解决温饱问题迫在眉睫,基本上没有多少人知道并关心西方为了追求更高境界的健康,在新的科学发现基础上已经开始了新一轮的医学模式转变。

三十年河东,三十年河西。1970年末,中国国家领导层达成共识,决定打开国门,引进新技术和外资。1977年9月,邓小平明确指出,“我们实行‘拿来主义’”。“拿来”什么?一是技术,二是管理。1978年2月邓小平再次强调,“引进技术的谈判要抢时间,要加快速度”。【15】在全面技术引进的社会大背景下,我国医学与世界主流医学接轨时由于下面三个原因又不幸走上了一条注定是落后于人的旅程。

(1)主流社会指导思想上重技术和设备,轻医学模式和科学思维,大家关注的自然也是医学新技术、新设备,很少有人注意到我国在医学模式上的落后;

(2)改革开放初期的重点是解决温饱问题,关注的是威胁国民健康的传染病和营养不良,慢性病还没有成为我国主要的健康问题。生物医学模式主导了我国医学技术的引进;

(3)在通过请专家进来和派技术骨干出去以加快与世界医学主流接轨时,由于关注点和本身语言及经济文化背景准备上的局限性,对生物医学进展学得很到位,对先进的新医学模式不敏感,多数人视而不见。少数人注意到西方医学模式的转变并介绍到中国,不幸的是一直被主流社会有意无意地忽视了。其中原因之一就是因为中国目前诚信资源的极端缺乏和国人在多次政治运动中产生的对心理、社会、环境因素的误解,导致今天的医疗卫生评价体系基本上不承认心理、社会、环境因素对健康的作用。

请进来和派出去都需要通过语言交流,要求参与人员有一定的外语基础。上世纪七十年代末和八十年代初刚刚从文化大革命阴影中走出来的中国百业待兴,人才青黄不接。以英语作为主要交流工具的现代医学科学需要的是既懂英语又懂专业的医学人才。当时的中国医学界整体上与世界主流医学已经隔绝多年。十年动乱使得文革前培养的医学人才专业荒疏,英语交流能力普遍不强。另外,文革前的医学院校毕业生接受的基本上是受苏联医学体系和意识形态影响很深的医学教育,学的主要是基本筛选掉西方人文科学内容的单因单病的生物医学模式。中国改革开放后首批接触到西方发达医学科学进展的医学界人士最初基本上都有“刘姥姥进大观园”的感觉,目不应暇。

人们在过量信息冲击下的通常反应是选择性地接受和自己相关的,容易理解的和急需的信息。上世纪七十年代末、八十年代初世界医学主流在新的生物-心理-社会-环境医学模式指导下,各个方面都取得了很大的进展。然而由于从上世纪五十年代开始中国与外界的基本隔绝导致了中西方社会、环境、心理背景的巨大差别,加上心理、社会、环境往往涉及主流意识形态,系统引进具有政治风险,当时的中国医学界有时是选择性排斥,有时是很难理解,基本上是忽视现代医学在社会,环境,心理等方面的最新进展。而且,当时的中国急需解决的是生物医学模式能产生立竿见影效果的医学问题如传染病和营养缺乏等,心理、社会、环境因素导致的健康问题并没有那么突出。因此,首批接触西方医学科学新进展的中国医学界精英很自然地选择主要学习和引进生物医学的新进展。加上大多数派出去的临床医学精英们受西方国家不准执业行医和语言交流能力的限制,只能在实验室里干和在临床观察。而先进的生物-心理-社会-环境医学模式在临床中的应用主要通过计划、协调、组织、批判性思考、系统思维、医患沟通、环境设计、人际交流、政策制定等方式体现,比较难以在短期内直观地观察、学习和领会到其威力;而医学技术上的新进展如彩色超声仪,计算机断层摄影等先进的仪器设备则很容易直观地观察、学习和领会到其优点,所以,中国当年主要引进并取得立竿见影效果的基本上是基础医学中先进的分子生物学和临床医学中的先进医学技术和设备。

对西方先进医学模式中生物学部分的敏感和对心理、社会、环境部分的不敏感反映到医学教育模式上导致了我国医学教育在教学大纲,教学计划,教科书和教学组织安排上的致命缺陷。少数中国医学精英虽然注意到国外医学模式的转变,但由于上述原因,没有在中国形成有影响的声音。在“路径依赖”的惯性控制下,中国近三十年有选择性地与世界先进医学接轨,通过落后的医学教育体系把中国主流医学界固化在过时落后的生物医学模式里面。一代又一代的医学生学习的是生物医学模式需要的知识和技能,对生物-心理-社会-环境医学模式所需要的知识和技能基本上不了解。笔者至今仍然记忆犹新的是80年代中期在卫生部工作陪科教司领导会见外宾时,包括部外事局的翻译在内,没有人知道“regression analysis”(回归分析)是什么意思。在美国这是医学生和公共卫生学生必学的,研究心理、社会、环境因素的一种常用统计学方法。西方发达国家50年代就开始培养的公共卫生基础能力“监测”,我们到80年代才引进,今天还有不少公共卫生专业人员不知道“监测”的真正含义。而美国的住院医生训练和执照考试都强调必须系统地掌握心理、社会、环境因素影响健康的内容[8]。

在落后过时医学模式指导下,掌握了国家健康资源配置权的决策者并没有真正认识到除了生物因素之外,心理、社会和环境因素对国民健康维护和促进也很重要。也许是出于无知,也许是利益驱使,在国家资源的分配上,大量的钱不是从生物、心理、社会、环境多方面入手,用在全面改善提高全民的健康素质上,而是不成比例地专注生物因素,过度地投资在医学技术上,造成大量的医疗资源浪费。主流医学界分配资源,选拔人才的唯一标准是生物学指标,几乎是一刀切地将大量的资源用于盖大楼,买仪器设备,做分子生物学研究、做基因测序,发SCI论文。这种做法的结局是,楼房、仪器、设备和国外发达国家接轨了,SCI论文大量增加了。然而,医患关系却越来越紧张,所谓的“看病难,看病贵”之风越演越烈。至于中国老百姓的总体健康状况和影响健康的环境如何,并没有多少人真正关心。

新的生物-心理-社会-环境医学模式告诉我们,生物医学因素需要考虑,心理、社会、环境因素更要考虑。我们应该将资源科学合理地按国民健康的实际需求用于生物、心理、社会、环境等方面去维护和提高国人的健康。

世界卫生组织总干事陈冯富珍指出,人口老龄化、无计划的迅速都市化以及不健康生活方式全球化的结果是“长期被视为伴随富裕社会的慢性病现在改变了位置。全球80%的心脏病、高血压、癌症和糖尿病等疾病负担现在集中在低收入和中等收入国家。”“慢性病具有共同的有限高危因素,这很有利于进行预防。不幸的是,多数高危因素出现在超出公共卫生直接控制范围的部门。”【17】我们确实需要新的思维,新的模式。生物-心理-社会-环境医学模式可以帮助我们正确地认识环境,充分地认识自己,科学地解决国民健康问题。新的模式要求我们关注包括生物,心理、社会、环境因素在内的所有健康危险因素,如生物学因素:高血压、高血糖、高血脂等;心理学因素:压力大、生活满意度低、工作满意度低等;生活方式因素:睡眠障碍、不合理膳食、药物滥用、吸烟、运动少等;医疗系统因素:医疗事故,院内感染等;环境因素:包括自然环境和社会环境因素(收入,教育等)。可以说,确认和去除健康危险因素代表的是一种观念上的革命,是21世纪维护和促进国民健康的科学途径。

综上所述,人类对健康的认识随着人类文明的发展而深化。在人类的早期,没有病就是健康。疾病是由神灵或魔鬼造成的。被动地祈祷和驱邪是维护健康,治疗疾病的主要手段。人类对疾病基本上是束手无策,听天由命。约2,500年前,人类对健康的认识在长期积累的与疾病斗争的经验基础上产生了第一次质的飞跃。来源于实践的经验医学模式取代了长期统治人类的神道医学模式,认为健康是体内阴阳(东方)或体液(西方)平衡的结果。人类因此可以主动地通过改变饮食和环境(调整阴阳)来控制失去平衡的原因及提供健康生活方式的建议(养生)来维护健康。从此,人类开始了自己主动维护和促进健康的文明进程。

但是,建立在临床实践基础上的经验医学模式对疾病的理解十分笼统,对因生育所导致的母婴死亡率高问题和控制传染病流行的问题基本上还是无能为力。十九世纪自然科学的迅猛发展使得人类对健康的认识产生了第二次质的飞跃。理性的生物医学模式出现了,赋予人类把握自己健康的更有力的武器。生物医学模式认为,健康与疾病的问题必须用生理学和生物化学的实验结果来回答。所有的疾病都是由细菌/病毒或营养素缺乏引起的,通过化学和生物学手段找到杀死细菌/病毒的药物或补充缺乏的营养素就能解决问题。生物医学模式成功地帮助人类基本上解决了一直威胁人类生命和健康的高母婴死亡率高和传染病流行问题。

然而,随着文明的发展、新技术在现代化过程中对人类生活的影响越来越大,肿瘤和心脑血管病等慢性病越来越流行。心脑血病和恶性肿瘤既不能用细菌/病毒也不能用营养素缺乏来解释。显然单因单病的生物医学模式解决不了现代化过程中出现的新的健康问题。约三十多年前,医学科学的研究进展使人类对健康的认识产生了第三次质的飞跃。先进的生物-心理-社会-环境医学模式开始取代生物医学模式。新的医学模式认为,自20世纪下半叶开始,影响健康的非生物学因素越来越多,在健康-疾病的动态平衡关系中越来越重要。致病微生物和营养素缺乏等生物学因素不再是唯一的“病因”,而是和心理、社会、环境因素一起影响人类的健康。这些影响健康或增加得病/死亡机会的因素都是健康危险因素。21世纪的医学,不能只关注生物学因素,应该与时俱进,同时关注心理、社会、环境因素。发达国家及时地基本实现了医学模式的转变,为国民健康的维护和促进带来了显著的效益。

反观我国,由于历史的原因,我们对健康的认识比西方发达国家落后了35-50年。当上世纪上半叶发达国家从经验医学模式向生物医学模式转变之时,我们还在经验医学模式的影响下徘徊不前;当上世纪下半叶发达国家开始从生物医学模式向生物-心理-社会-环境医学模式转变之时,我们还没有完成从经验医学模式向生物医学模式的转变。改革开放30年,我们基本完成了从经验医学模式向生物医学模式的转变。但是,由于中国崛起后出现了大量新的国民健康问题,生物医学模式没有能力指导我们应对新的健康问题,我们又落后了!不幸的是,我们的一部分决策者至今还没有认识到我们在健康观念上的落后,还夜郎自大地为SCI的大量产生而沾沾自喜,而对严峻的慢病威胁形势几乎是视而不见。

时至21世纪,中国已经和平崛起。然而,如果我们不能清醒地认识到生物医学模式已经过时,如果我们不能与时俱进,真正接受生物-心理-社会-环境医学模式,从观念上和行动上大胆地解放思想,采取措施,我们将会失去成为健康大国的机遇。21世纪的大国如果不是健康大国,可持续发展的前景是不可能乐观的。

然而,摆脱生物医学模式对我们的束缚将是一项长期而艰巨的任务,我们必须要有打持久战的充分思想准备。由于历史的原因,惯性的力量,既得利益者的反对,因地区发展不平衡造成国人健康需求上的巨大差别,因需求不一而带来认识上的差异,诚信资源缺乏的国情,当前社会上急功近利的风气,以及落后的体制约束,中国实现医学模式的转变任重道远。

好消息是,由于2003年的SARS给我们提供了生命的教训,当甲型H1N1流感(甲流)兵临城下之际,我们的决策者能够从当时生物医学模式笼罩下的医改讨论中迅速跳出来,根据生物-心理-社会-环境医学模式,充分理解科学有效甲流防控策略的关键是控制环境和改变人的行为,毅然采取“高度重视、积极应对、联防联控、依法科学处置”的十八字应对原则和一系列有效的防控策略,成功地推迟了甲流在我国的流行,减少了甲流对国民健康的危害,保证了社会的稳定和经济的正常发展。甲流防控第一阶段成功的经验告诉我们,即使像传染病防控这类传统上是生物医学模式长项的健康问题,我们的决策者和国民也能认识到在21世纪必须依靠新的医学模式,防控包括生物学因素在内的各种健康危险因素。我们没有理由在慢性病问题上还被过时的生物医学模式所统治。如果能够做到全国上下统一认识,我们是有能力尽快地实现医学模式的转变,夺回失去的时间,改变目前在保障国民健康方面与我们大国地位不符的落后状况的。

首先,我们要从观念上系统地、认真地反思我国宏观健康战略和策略问题,开展解放思想的大讨论,敢于、勇于和乐于接受健康的新理念,认识到医学模式转变的必要性,重要性和迫切性,真正地实现从生物医学模式向生物-心理-社会-环境医学模式的转变,从只关注一部分人的“看病贵,看病难”问题到关心全民的健康。

其次,在统一认识的基础上,我们应该在体制设计上提供有力的组织保证。我国应该考虑设置高于各部委的国家级权威健康管理机构,来统一协调国民健康体系的建设和完善。国民健康作为21 世纪事关中国国家安全和可持续发展的头等大事之一,有必要设立一个永久性的权威机构来有计划地统筹管理国家的健康资源。中国稀缺的健康资源大量浪费的现状不能再持续下去了。我们要对历史有所交代。在近期,中华人民共和国卫生部应该尽快地改名为中华人民共和国健康部。在健康部里,应该设有专门负责国民健康管理的司局机构。

第三,在体制理顺的前提下,当务之急是根据先进的生物-心理-社会-环境医学模式重新确定方向和重点,科学配置我国现有的资源。首先必须改变目前在医学教育,医学科学研究和医疗服务领域资源根据生物医学模式确定方向和重点,配置资源的错误现状。

1.医学教育从指导思想,培养计划,师资队伍,教学大纲到课程设计都必须有一个根本性的改变,以保证我国的下一代医护人员能够适应21世纪国民对健康服务的需求,不但要看病,更要为全面维护和改善国民的健康服务。21世纪的医生必须同时是一个公共卫生专业人员和健康管理师,应该能够理解个人和组织在维护和促进国民健康过程中各自的责任;应该能够评价并理解人群的健康状况、疾病和健康的决定因素,影响健康促进、疾病预防和使用医疗服务的各种健康危险因素;应该能够理解我国健康-疾病系统的历史演变、结构和相互关系;应该能够理解健康科学研究的基本方法;应该能够应用基本的健康科学知识,包括行为和社会科学,心理学、流行病学,生物统计学,环境卫生学,慢性病、传染病和损伤的预防和控制等;追求终生严谨地、科学地考虑问题;知道如何发现和获取最新的相关科学证据;明白各种研究的局限性及观察和相互关系的重要性。

2. 医学科学研究的现状必须有一个根本的改变,由行政主导医学科学研究的荒唐局面再也不应该继续下去了。目前我国医学科学研究的总体布局,队伍建设,评价体系,资源配置和经费管理都出了明显的问题,必须有一个系统全面的客观评估、反思和拨乱反正。出问题的例子之一是最近中国启动“重大新药创制”专项, 经费五十余亿,居然一个课题负责人可以拿到八亿多人民币的研究经费。而且,“要的不仅仅是论文,而是看得见的实打实的产品,而且要得急,只给两三年时间。”【18,19】人的精力是有限度的。拿到上亿国家专项研究经费的课题负责人基本上都担任重要的行政职务,一个在科学研究上有建树的科学家不可能同时有时间、有能力、有效地在承担行政管理任务的同时还能很好地管理和使用如此大量的科学研究经费。美国威斯康星大学

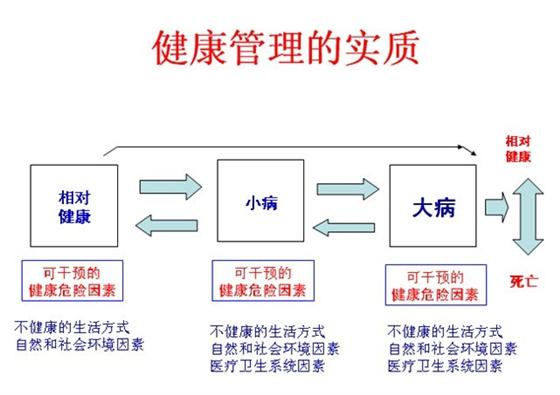

3.医疗服务以病为中心的现状必须彻底改变。我们要从根本上转变观念,医疗服务应该从只为20%的疾病人口服务转变到为包括80%健康人口在内的所有人的健康服务,对全体国民进行健康管理(包括疾病管理)。先进的生物-心理-社会-环境医学模式告诉我们,今天威胁国民健康的主要是健康危险因素。针对相对健康的人群,患有小病的人群和患有大病的人群采取不同的科学方法确认和去除健康危险因素以达到防控疾病,维护和促进健康的目的应该是21世纪医疗服务的重点,这也是健康管理的实质。(图一)然而,现有的医疗卫生体系并没有能力提供确认和去除健康危险因素的服务。因此,国家应该将健康管理作为今后医疗服务的方向和重点,在资源分配上优先考虑发展医疗系统健康管理的能力,因为这才是21世纪中国和平崛起后国人健康迫切需要的服务能力。

图一. 健康管理的实质

第四,对全国人口和健康资源的普查刻不容缓。中国从第一个五年计划就开始普查矿产,森林和水资源,但时至第十一个五年计划,我们还没有一个全国性的基本完整准确的出生和死亡资料。国家的统计局、公安部门、计划生育部门和计划免疫等部门关于人口出生和死亡的资料之间存在很大的差别。在这个问题上,中国和美国的差距至少50年。没有数字化,就没有现代化。通过国家资金建设国家人口与生命统计数据系统(出生和死亡)、国家肿瘤发病登记系统,完善并整合现有的各种人口和健康数据库,为我国国民的健康管理打下坚实的基础,为我国实现医学模式转型提供科学的证据。

第五,提高全民的健康素养,这是建立健康大国的根本,再怎么强调在国民健康素养上投资的重要性也不过份。中华人民共和国卫生部2008年发布了《健康66条—中国公民健康素养读本》,认为“健康素养,是指人的这样一种能力:它使一个人能够获取和理解基本的健康信息和服务,并运用这些信息和服务做出正确的判断和决定,以维持并促进自己的健康。现代的健康概念,不仅仅局限于无疾病或不衰弱,而是指身体,心理与社会适应的完好状态。健康素养自然也就包涵着这三个方面的内容。”。【22】培养国民健康素养需要全社会转变观念,将健康视为人全面发展的基础;同时,还要注重细节,从我做起,养成人人讲健康的社会风气,培训公众阅读,书写,理解和应用健康科学知识的能力,培育保障人人健康的文化。随着对健康问题认识的深入,新的医学模式告诉我们,健康问题的解决不仅仅是卫生部门的事,还涉及和平的环境、住房,教育、食品、收入,稳定的生态环境、可持续的资源,社会公正和平等方方面面。只有改变与健康有关的环境和人类本身与健康相关的行为,才能保护和促进群体的健康。

结语

现代文明的快车已经开进21世纪,我们没有理由还停留在过时落后的20世纪生物医学模式的阴影中。多因多病的生物-社会-心理-环境新医学模式为我们指明了新世纪国人追求健康的正确途径。国人需要了解生物学因素,病人需要手术和药物治疗。国人也需要理解心理、社会、环境因素对健康的影响,病人也需要生活方式的治疗。我们只有全面掌握生物、心理、环境、社会方面以及个人生活方式改变等全面的健康信息,只有科学地确认和去除可干预的健康危险因素,我们才能可持续地保障全体国民的健康,我们才能活得更好,更长,更有意义。光关注生物学因素的生物医学模式统治我国医疗卫生领域的现状不能再继续下去了。

参考文献:

[1] 中国大墙文化的典型代表是长城,故宫和北京的四合院以及明朝朱升“高筑墙,广积粮,缓称王”的献策和1970年代的“深挖洞,广积粮,不称霸”口号,反映的是:重门叠户,莫测高深;内敛外藏,自我封闭;关门独大,狭隘局促;壁垒森严,害怕开放的心态。【2,3,4】律、费用控制,沟通、研究设计、生物统计和批判性阅读文献的技能。【16】

[1] 美国毕业后医学教育认证委员会规定的住院医生能力训练必须达到统一标准的六个领域是:1.病人服务能力,2应用医学知识的能力,3.基于实践的学习和改善能力,4.人际和沟通能力,5,专业素质(professionalism),6. 基于系统的实践能力。住院医生的核心训练课程包括:伦理、社会经济、医学法[1]

新法接生即在无菌操作下接生,包括“一躺三消毒”:躺着分娩,断脐带工具消毒,接生者手消毒,产妇会阴部消毒。【10】

1.钟康模,中国近代化运动夭折的历史思考,广东教育学院学报,2007,27(4).

2.李国文,关于墙的思索,北京晚报,

3. 辞海编辑委员会,辞海:朱升,上海辞书出版社,上海,1980,80.

4.中华农历网,历史上的今天(

5.吴国盛,编者序:什么是科学,见吴国盛编:大家西学:科学二十讲,天津人民出版社,天津,2008,1-6.

6. 余前春主编, 西方医学史,人民卫生出版社,北京,2009,176-181.

7. 王哲。国士无双伍连德,福建教育出版社,2007.

8.王东胜和黄明豪,明国时期健康教育文集,江苏人民出版社,南京,2008,1-19.

9.米勒耳著,安得烈和戴安乐编译,健康生活,上海时兆报馆,上海,1932.

10. 辞海编辑委员会,辞海:健康,卫生,上海辞书出版社,上海,1980,254,403.

11.黄树则,林士笑主编.当代中国的卫生事业。中国社会科学出版社,北京,1986,1-4.

12.黄永昌主编,中国卫生国情,上海医科大学出版社,上海,1994,19-21.

13. U.S. National Center for Health Statistics, National Vital Statistics Reports, vol. 54, no. 19, June 28, 2006. Available at www.cdc.gov/nchs, visited on

14. 萧冬连,中国的国门是怎样打开的?北京晚报,

15. 中共中央文献研究室编,邓小平年谱(上),中央文献出版社 ,北京,2004,210-211,267

16. Albert Einstein College of Medicine, Residency program director workbook implementing the ACGME general competencies requirements, available at http://www.einstein.yu.edu/gme/pdfs/CompetencyHandbook.pdf,

17.陈冯富珍,

18. 贾鹤鹏,花钱的学问,科学新闻双周刊的博客, available at http://www.sciencenet.cn/m/user_index.aspx?blogusern=ScienceNews,2009-10-3访问。

19. 龚国利,重大科技专项之-“重大新药创制”专项已立项项目一览 ,available at http://www.sciencenet.cn/m/user_content.aspx?id=250302,

20. 邸利会,刘征宇:暂时不回国,科学新闻,2009年第15期,available at http://www.sciencenet.cn/skhtmlnews/2009/8/593.html,

21. 饶毅,提醒年轻人:何时SCI害你?科学新闻09年第13期, available at http://www.sciencenet.cn/skhtmlnews/2009/7/495.html

22.陈竺,序,健康66条-中国公民健康素养读本,人民卫生出版社,2008,3-4.