读"干部是人民公仆,

媒体替人民监督"有感

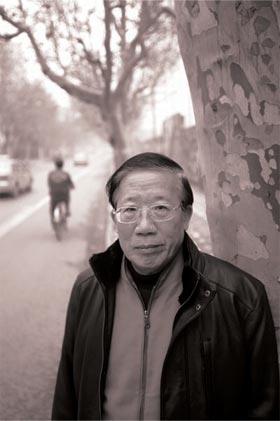

编者按:钟沛璋先生,原任中宣部新闻局局长。钟沛璋,1924年出生,高级编辑,离休;1938至1949年,在上海、南京、杭州从事爱国民主学生运动,创办宣传学生运动的中联广播电台,主编《青年知识》半月刊;1949至1954年,创办新中国第一张青年报----上海青年报,并任总编辑;1954以后,历任《中国青年报》副总编辑、副社长、团中央研究室主任、中宣部新闻局局长等职。

钟沛璋,参加起草团“三大”、“九大”、“十大”的大会报告;创建了中国青少年研究所,并任副所长,建议修订中国青少年保护法;在《人民日报》、《求是》及许多书刊上发表了百余篇有影响的青年研究的论文和文章,出版了《时代的召唤》、《奋起集》、《与江泽民一席谈》等著作。本文回忆在中国青年报副总编时,如何进行新闻监督,这是继前人民日报副总编周瑞金先生之后,就湖北省省长李鸿忠夺记者录音笔事件进行的评论。

两位媒体前辈的勇气、犀利与忧患意识,令我辈汗颜。推荐给各位媒体从业者阅读、思考。

在2010年两会代表委员中个别领导干部依仗公权力的“雷”人,则是不能被允许的。

钟沛璋先生就全国人大代表、湖北省省长李鸿忠训斥《人民日报》旗下《京华时报》女记者,并夺走录音笔一事,提出看法:他说,记者关心邓玉娇案,这是新闻媒体的职业素质要求。党的十七大要求切实保障人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权。甚至早在1948年,刘少奇同志与华北记者团讲话中,就郑重要求党的新闻工作者,帮助人民和中央通气,考察党和政府的政策到底对不对,错了就提出来,时刻准备修正和补充。这是共产党的新闻政治理念。

记者在邓玉娇案发生后的第一次全国“两会”上,向湖北行政长官提问这一曾经震动全国的社会热点事件,符合这样的新闻政治理念,也是新闻工作者的职责所在。

一个负责任的地方领导干部,有义务借国家议会的场合,梳理和反思处置邓玉娇案的经验教训,并对于避免类似案件再次发生、疏导民意、化解民怨提出建设性的思考。如果确实发生因此而指责记者的现象,那是落后于共产党在1948年的政治觉悟的。

钟沛璋先生特别指出,近年来一些地方领导人经常抱怨,新闻媒体特别是互联网把地方搞乱了,动不动就想封网,抓捕敢向政府提出批评意见的网民。邓玉娇案中,基层政府甚至以“防雷击”为名,停止了电视信号转播。我看这些同志对胡锦涛总书记提出的“舆论引导新格局”的战略判断,缺少认真的学习体会。

他们至今还搞不清楚,新闻的发生是第一位的,新闻的报道是第二位的。闹出矛盾来,解决问题是根本,只想着舆论“灭火”是治标不治本。回避实质问题的“灭火”,有可能把小事闹大、大事拖炸,对于维护地方利益和政府形象甚至是十分有害的。

现在的实际情况,不是对干部保护少了,而是人民监督渠道少了,人民监督而不被打击报复的保护少了。报纸是人民实行民主进行监督的一条很重要的渠道,你做对了就表扬,做错了就提醒你,这有什么不好呢?

这样,人民的民主生活就正常了,党的民主生活也正常了,利用报纸来监督公仆,是建立正常民主生活不可缺少的渠道。

中国人民为建立一个民主共和国,前仆后继地奋斗,从1949年算起经过了60年,从1911年辛亥革命算起即将迎来第100年。几代人的流血流汗,为的是什么?就是为了人民成为国家的主人。用今年“两会”政府工作报告中的话来说:“我们所做的一切都是要让人民生活得更加幸福、更有尊严,让社会更加公正、更加和谐。”这是政府工作报告中最令人动容的一段话。

温家宝总理做完政府工作报告,胡锦涛总书记与他热情握手。这是我们党面对全中国人民的庄严宣示。

国家的存在是为了人民生活的幸福和尊严,不是要把人民管住,无处说话!

幸福和尊严是联系在一起的。人的尊严要保障,就是人的权利必须得到保障,生存权和民主权都必须得到保障,这样才能谈尊严,如果人的社会地位及该享受的权利都得不到保障,还奢谈什么尊严呢?而没有尊严那何来幸福呢?

林国奋写于2010年3月11日

附:

钟沛璋先生

干部是人民公仆,媒体替人民监督

我86岁了,在医院养病期间,以一个老党员、老记者的天性,关注着全国两会的进展和各地新闻。

2月27日,温家宝总理再次“触网”,与全国网友聊天,一聊就是两个多小时,从物价、房价、大学生就业、民工荒、三鹿奶粉,谈到医疗改革、教育去行政化、“三公消费”,还谈到自己能体会“蜗居”的苦,最后再与网民“勾手相约”来年再见。

早在2008年6月20日,胡锦涛总书记就曾来到人民网,登陆“强国论坛”,与网友交流。“知屋漏者在宇下,知政失者在草野。”胡温率先垂范,鼓励网络问政,这是一个大国领导人的政治风范。

两会期间,人民网、新华网和一些门户网站纷纷开设“E两会”、“网民议事堂”、“我有问题问总理”等栏目,网络议政成为人大代表、政协委员议政的一个重要意见来源和民意基础,给两会政治带来了一股清新的空气,令人振奋。

我注意到,两会代表、委员们的某些提案、议案和对媒体的表态,由于脱离主流民意,被网民冠以“雷人”二字,受到公众批评,需要代表们深自警思。代表委员们参政议政水平有个逐步提高的过程,这是可以理解的。但两会代表委员中个别领导干部依仗公权力的“雷”人,则是不能被允许的。

我想谈谈对全国人大代表、湖北省省长李鸿忠训斥《人民日报》旗下《京华时报》女记者,并夺走录音笔一事的看法。记者关心邓玉娇案,是新闻媒体的职业素质要求。党的十七大要求切实保障人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权。

甚至早在1948年,刘少奇同志与华北记者团讲话中,就郑重要求党的新闻工作者,帮助人民和中央通气,考察党和政府的政策到底对不对,错了就提出来,时刻准备修正和补充。这是共产党的新闻政治理念。

记者在邓玉娇案发生后的第一次全国“两会”上,向湖北行政长官提问这一曾经震动全国的社会热点事件,符合这样的新闻政治理念,也是新闻工作者的职责所在。

一个负责任的地方领导干部,有义务借国家议会的场合,梳理和反思处置邓玉娇案的经验教训,并对于避免类似案件再次发生、疏导民意、化解民怨提出建设性的思考。如果确实发生因此而指责记者的现象,那是落后于共产党在1948年的政治觉悟的。

我了解到,近年来一些地方领导人经常抱怨:新闻媒体特别是互联网把地方搞乱了,动不动就想封网,抓捕敢向政府提出批评意见的网民。邓玉娇案中,基层政府甚至以“防雷击”为名,停止了电视信号转播。我看这些同志对胡锦涛总书记提出的“舆论引导新格局”的战略判断,缺少认真的学习体会。

他们至今还搞不清楚,新闻的发生是第一位的,新闻的报道是第二位的。闹出矛盾来,解决问题是根本,只想着舆论“灭火”是治标不治本。回避实质问题的“灭火”,有可能把小事闹大、大事拖炸,对于维护地方利益和政府形象甚至是十分有害的。

我们提出媒体和记者要坚持正确的舆论导向,目的是配合党和政府解决现实生活中影响科学发展、社会和谐的实际问题,而不是一味要求他们回避现实矛盾,以鸵鸟姿态,放任基层政府的不作为和乱作为,坐失通过舆论监督维护社会稳定的良机。

3月11日,我看到报章上李鸿忠同志就此事的公开回应,感到很悲哀。堂堂地方大员对于在国家议会这样的庄严场合,夺下记者录音笔这样的明显失态行为,竟然没有一丝歉意,辩解说“我们就担心她不是记者,就把录音笔拿去看看了”。首都两会驻地不是邓玉娇的家乡野三关,那里去年曾经发生过动用公权力抢夺记者采访器材、殴打记者并逼着记者认错的事件。

记者问:“许多网民要求您向记者道歉,您怎么想?”李鸿忠同志断然回答“我觉得不涉及道歉”,接着以长者的口吻宽容这位受辱女记者的莽撞:“很多年轻人刚从业,也很不容易”,“有的时候,有一些误解啊,像传递信息不很全面啊,我看也不用(道歉),慢慢就好了”。后面这句话,意思完全弄反了,似乎是记者本该向他道歉,只是因为领导同志宽容大度,才不跟年轻人计较了。我看这样的表态不仅极为勉强,也缺乏共产党人应有的诚恳和诚实。

温家宝总理刚刚在2月27日与网友交谈中表示:我是“公共财产”,属于人民。公权力形象和公信力属于“公共财产”,需要自觉地、无条件地接受公众,特别是新闻舆论的监督。对抗监督,就得鞠躬道歉,这是立党为公、执政为民的原则问题,没有什么“慢慢就好了”的可能。此事糊里糊涂地过去,只会拖累党的形象、政府的声誉!

这场不该发生的争端,使我想起整整30年前青年厨师陈爱武批评商业部长事件。北京丰泽园饭庄的厨师陈爱武,向《中国青年报》反映,商业部部长王磊搞特权,吃一顿客饭交的钱还不够买一碗汤。

我当时任《中国青年报》副总编辑,安排记者去调查,发现确有其事。1980年10月16日,在第一版头条位置刊登通讯:《“敢于向特权挑战的人——记北京丰泽园青年厨师陈爱武》。我为这篇通讯配发社论《改革者,鼓起你的勇气》,强调:“不管职务多高的干部,他们都是人民的公仆,而决不是人民的老爷。他们都必须接受人民的监督。”当天早上,中央人民广播电台“新闻和报纸摘要”节目摘播了通讯和社论。

见报当天,王磊部长就向中纪委作了书面检查,除了认错并表示愿意如数补足少付钱款外,还请求给予党纪处分。王磊部长又把这一检查同时送给国务院领导同志,并请商业部党组将他的检查印交各局,“向全体同志宣读”。当天下午,商业部党组举行会议,“学习和讨论”了《中国青年报》发表的报道和社论。

王磊还分别给北京市第一服务局和丰泽园饭庄写信,表示:“听广播之后颇受教育,也颇惭愧,对陈爱武同志这一行动,表示衷心感谢和钦佩……请你们协助我查清,我在各饭店吃过饭少付的价款,通知我,我也补足”。

80年代初,尽管也有“不正之风”的困扰,但党风和社会风气总体上比较清纯。尽管王磊部长是1936年参加革命、1937年入党的老干部,但被批评后立刻对中央、对媒体、对提出批评者、对公众诚恳认错道歉,痛痛快快,不拖泥带水,没有反过来质问记者“你怎么老纠缠这个事情”,更不会威胁说“我要给你们社长讲”。

1982年3月,王磊被免去商业部长职务。1994年王磊同志辞世。在舆论监督面前,他知错能改、胸襟坦白,令我感动。今天想来,恍若隔世。

当时也曾有领导同志认为,陈爱武批评商业部长不好,会煽动群众对政府不满等等,这实际上就是为王磊同志开脱。他们还定了两条杠杠,一是点名要经过批准,一是要先党内后党外。

我当时就针对这两条杠杠说:“我们不禁要问你们搞特权是谁批准的?你们搞特权的时候有没有想到党?有没有想到党外的影响?为什么现在要抬出党来为特权保驾了?……现在的实际情况不是对干部保护少了,而是人民监督渠道少了,人民监督而不被打击报复的保护少了。报纸是人民实行民主进行监督的一条很重要的渠道,你做对了就表扬,做错了就提醒你,这有什么不好呢?这样人民的民主生活就正常了,党的民主生活也正常了。”我在人民日报就此事撰写文章《开一代民主新风》,提出:“利用报纸来监督公仆……是建立正常民主生活不可缺少的渠道。”

中国人民为建立一个民主共和国,前仆后继地奋斗,从1949年算起经过了60年,从1911年辛亥革命算起即将迎来第100年。几代人的流血流汗,为的是什么?就是为了人民成为国家的主人。用今年“两会”政府工作报告中的话来说:“我们所做的一切都是要让人民生活得更加幸福、更有尊严,让社会更加公正、更加和谐。”这是政府工作报告中最令人动容的一段话。

我注意到一个细节:温家宝总理做完政府工作报告,胡锦涛总书记与他热情握手。这是我们党面对全中国人民的庄严宣示。国家的存在是为了人民生活的幸福和尊严,不是要把人民管住,无处说话。

美国前总统小布什就任时说过一句话:“人类最伟大的成就就是实现了对统治者的驯服,把官员关到笼子里。我现在就是站在笼子里给你们讲话!”美国总统也要受到美国人民和国会议员的监督。在我们社会主义中国,领导干部不能够无法无天,应该受人民监督。

当前中国处在一个转折时期,经济飞快发展,有可能成为世界第二大经济体,但同时腐败、贫富差距、社会不公正……矛盾很激烈。当地方官不容易,要落实好中央的正确决策,驾驭复杂局面,处理好各种矛盾,提高执政能力和执政艺术,但有一条,地方官首要先做人民的公仆,而不是人民的老爷。

我很赞同中宣部部长刘云山同志近日在第一期全国县委宣传部长培训班的讲话:“要把舆论引导的任务落实到基层,善待媒体、善用媒体、善管媒体,支持媒体采访报道,正确对待舆论监督,提高同新闻媒体打交道的能力。”

当政者常说要有忧患意识,最大的忧患莫过于人民的知情权、表达权得不到充分保障,官员缺乏有力的舆论监督。我们仍要继续高举“五四”运动,“民主与科学”的大旗。现代国家的官员们都受新闻舆论监督。尊重舆论监督的官员,才有道德的力量。没有道德力量,与民心、党心相背,任何官员手中的权力都是靠不住的。

近日另一条消息让我眼前一亮。在全国“两会”的民主气氛中,湖北十堰市公安局出手纠正了郧西县以诽谤罪抓捕网民的错案,对网民“零点三六”(陈永刚)给予国家赔偿。

在当地论坛上,县委、县政府发布《郑重声明》称,“向陈永刚本人和社会公开道歉,真诚欢迎社会各界和广大网民批评监督郧西工作”。声明之后,县委书记叶战平亲自跟帖:“我个人对十堰市公安局关于郧西县公安局对陈永刚一案的复核处理意见无异议。同时,希望县公安局总结经验教训,更好地依法履行职责,维护一方平安。”

这样的湖北干部,值得大声喝彩。

别让温总理的政府工作宣示落空

编者按:原《人民日报》副总编辑周瑞金,浙江平阳人。1962年复旦大学新闻系毕业。1989年至1993年任中共解放日报委员会书记兼副总编辑。1993年调任《人民日报》社副总编辑,1996年起兼任人民日报社华东分社社长。2001年1月当选为上海生产力学会会长,2003年当选全国生产力学会副会长。1992年获国务院表彰为有突出贡献、享受政府特殊津贴专家。

周瑞金的人生经历堪称传奇。作为中国新闻改革的先行者之一,他以敢为天下先的勇气和超凡胆略,执笔诤言,引爆一颗颗“地雷”,创造了许多个“第一”,为中国新闻史留下了闪光的一页。他以“皇甫平”的笔名,主持撰写《改革开放要有新思路》等四篇评论文章,围绕解放思想以深化改革、扩大开放这个中心,由总而分,反复阐明、宣传了邓小平的最新思想,形成了一个完整的推进改革的舆论先导系列,被誉为是继“实践是检验真理的唯一标准”后第二次思想解放运动的开山之作。其作用之巨大,影响之深远,无论在中国的新闻史还是思想史上,都有着相当重要的地位。2006年,他再次以“皇甫平”为笔名发表文章《改革不可动摇》,尖锐批评了当时一部分否定改革的言论倾向,并指出一切改革中遭遇的问题,都应当依靠深化改革来解决。

不少地方官员对互联网依然抱有漠视或敌视的心态,严重挫伤网民“批评政府、监督政府”的积极性。但十堰市警方显然感受到了来自北京全国两会的热浪,知错能改,值得肯定。

遗憾的是,就在北京全国两会现场,3月7日上午湖北省代表团开放团组讨论,却未能体会中央吸纳社情民意、鼓励舆论监督、改进政府工作的良苦用心。

当《人民日报》旗下《京华时报》女记者刘杰向本届全国人大代表、湖北省省长李鸿忠提问“您对邓玉娇案怎么看”时,发生了令人痛心的一幕:李省长责备记者怎么纠缠这个事情,反问记者是哪儿的,扬言“要给你们社长讲”,而且动手一把夺走刘杰的录音笔,令在场其他记者目瞪口呆。

这位李省长让两天前温总理政府工作报告的宣示,遭遇了现实的尴尬。如果这样,那“创造条件让人民批评政府、监督政府”,岂不是一句空话吗?

为什么对于提问发生在本省治下的邓玉娇案如此不高兴呢?邓玉娇案一波三折,在全国范围内不是已经有共识了吗?全国网民对于“烈女”邓玉娇的声援,是2009年网络舆情的第一大热点。连全国政协委员、最高人民检察院副检察长姜建初3月8日也公开赞许邓玉娇案“后来还是做得不错”。

我不知道李省长听到记者提问时的心理反应是什么,也许他原本对此案结果并不认同,或者对巴东警方处置邓玉娇案前期的胡来并无真正反省,才会如此讳疾忌医?

既然两会期间这场不大不小的风波,起因于邓玉娇案,那么我们不妨盘点下去年湖北的三大舆论热点事件。

先说邓玉娇案,在老百姓看来,是非如此分明。明明是三个基层无良官员到色情场所寻求“异性洗浴服务”,被邓玉娇拒绝后用强动粗,涉嫌强奸,警方却为什么把邓玉娇关进精神病院,还要以涉嫌“故意杀人罪”起诉?

当地党组织为什么不立即开除涉案官员的党籍,竟然容忍他们继续留在党内一个多月之久?这对执政党的形象是多大的伤害和侮辱!更不要说本该立刻启动对涉案官员的违法犯罪调查,给予最起码的羁押?邓贵大只是镇招商办一个股级干部,黄德智连股级干部都不是,是企业编制借调在政府机关工作,为什么政府不能与少数无良官员果断切割,却总担心哪怕是处置一个基层小吏也会动摇“维稳”大局?这样的官场政治生态发人深省。

再看石首事件,一个青年厨师涂远高的非正常死亡,演变为新中国成立以来最严重的街头骚乱。数万民众走上街头,质疑厨师死因。石首市领导人不敢在第一时间到达第一现场,与民众对话。当地新闻媒体在长达80个小时的时间里失语,竟然让新华社发了一个匪夷所思的通稿,说石首街头进行多部门联合消防演习。最后需要省委书记、省长亲自出马,坐镇石首,以强大的警力强行运走尸体,还以一个欺骗死者亲属的善后协议,才勉强收场。

此前,中央刚刚组织了全国范围的县委书记、县公安局长进京集中培训,还有贵州省处置瓮安事件的成功经验,给地方政府应对突发事件提供了宝贵的借鉴,湖北却在石首事件中依然交出了一份不及格答卷。这反映了地方领导干部处理突发事件的能力没什么长进,有负中央教诲,有负人民期待。

我赞同中国社会科学院单光鼐研究员的说法:“突发事件不可怕,群体性事件不可怕,群众不可怕。如果领导干部不能守土有责,不能勇于担当,能躲则躲,习惯于把群众的不满说成敌对势力的煽动,把警察推在前面,借以掩盖自己执政能力的低下,强力压制住一时的骚动,却不去努力夯实执政党、政府和国家民族的百年基业、万世太平,那才是最可怕的。”

去年湖北还发生了长江大学三位大学生英勇救人、壮烈牺牲的事件。在经历了邓玉娇案和石首事件后,本以为可以给湖北形象增加一抹亮色,却没想到,通过网络曝光,抖出皮包公司性质的打捞公司垄断江面、“挟尸要价”,荆州市政府对于危险水域不作为。此事再一次重创湖北基层政府形象,更严重打击了中华民族见义勇为的公共道德。

从邓玉娇案、石首事件到长江大学救人案,给湖北改进公共治理一再敲响了警钟。大约30年前,中国改革起步时,陈丕显同志主持下的湖北省委,敏感地响应邓小平同志的改革部署,特地从北京请来人民日报理论部主任汪子崧等人宣讲“实践是检验真理的唯一标准”,推进全省真理标准讨论和思想解放。

今天,地方和基层党政领导干部需要深刻领会中央有关科学发展、和谐社会的治国理念和战略部署,与时俱进,修习现代多种利益群体和多种传播渠道背景下的执政艺术,切实改进执政能力,学会在舆论监督中执政,在“杂音”中执政。

我注意到从昨天以来,网上对这起事件的议论不少,对于公权力的骄横深为不满,省长如此,更何谈基层领导干部!所以,有网民要求李省长对自己失态损害湖北人民形象,向记者公开道歉。3月9日《南方都市报》报道,李鸿忠省长在回答怎么看待像石首事件、邓玉娇案这样的负面报道时说:“我看只要客观公正就好,事情不怕报道,不怕公开,能够公正、如实,就是最高标准”,并表示欢迎媒体监督。希望这样的表态是对3月7日失言的真诚弥补。

提问邓玉娇案,只是正常的媒体采访,本来作为全国人大代表和一省之长,在全国两会期间不回避问题是上策,即使采用“外交词汇”、以“太极推手”回避,也不会激起这么多不满。

媒体报道过,在“大跃进”后的三年饥荒中,1960年3月的一天,红军烈属、四川达县农民何明渊曾以在天安门广场英雄纪念碑前白日点灯的激进方式,到首都鸣冤,提请政府重视老百姓挨饿死人的问题。在那个“阶级斗争”风声鹤唳的年代,北京市委书记彭真非但没有将他投入监狱,而且为了防止他回乡受到迫害,让他到湖北武汉异地安居。国家主席刘少奇听取汇报后,难过得久久说不出话来。党中央根据各地真实灾情,最后果敢地采取措施,纠正“大跃进”的错误。

刘少奇、彭真等老一辈共产党人在治国理政时尽管也曾由于历史局限犯过这样那样的错误,但他们面对人民疾苦时流露出来的赤子情怀,格外让人感动。

这是我们党能够战胜一切艰难险阻的宝贵精神财富,希望新一代领导干部铭刻在心,摆正自己和人民的关系,摆正公权力和舆论监督关系,昼乾夕惕,真正做到“情为民所系,利为民所谋,权为民所用”。

(作者为《人民日报》前副总编辑)

来源:《财经网》

2010-03-08 | 人民更有尊严就是国家更有尊严

2009-12-26 | 稻乡老农讲座:谈谈毛主席生前未完成的两件事

2009-07-04 | 湖北石首群体事件性说明什么?(图 )

2009-10-16 | 改革开放“十大诽谤”案首,沉冤13载未平,症结何在?(组图)

2009-04-24 | 福建:“猪哥”书记倒了 举报获刑六年诽谤罪名沉冤未平

2009-01-19 | 中国广播网:县委书记成腐败重灾区 警惕权力异化的"问题书记"

2009-12-30 | 为什么社会竟然容不下一个王帅?

2009-12-22 | “腐败门”与“举报门”---举报人的渴望

2009-10-02 | 工人日报社一直关注莆田“诽谤门”(组图)