中国画从容发展中的精神消解

杨必位是中国一位文化内涵丰富、笔墨大处着眼的国画家。

杨必位被中国文联授予了“97中国画坛百杰”画家的称号。

初识著名画家杨必位,从他的侃侃而谈中,我看到重庆文化艺术发展的脉络,从杨必位先生的文论中,窥见中国画源流的博大精深,学养精深造就了杨必位老师清秀儒雅而又独具特色的作品,在“似与不似”之间孕含了超物的天趣,杨必位被中国文联授予了“97’中国画坛百杰”画家的称号。有美术评论家说,如果说陈子庄是川蜀风光最伟大的传情人,那么,杨必位可谓是巴渝风情杰出的传神者了。

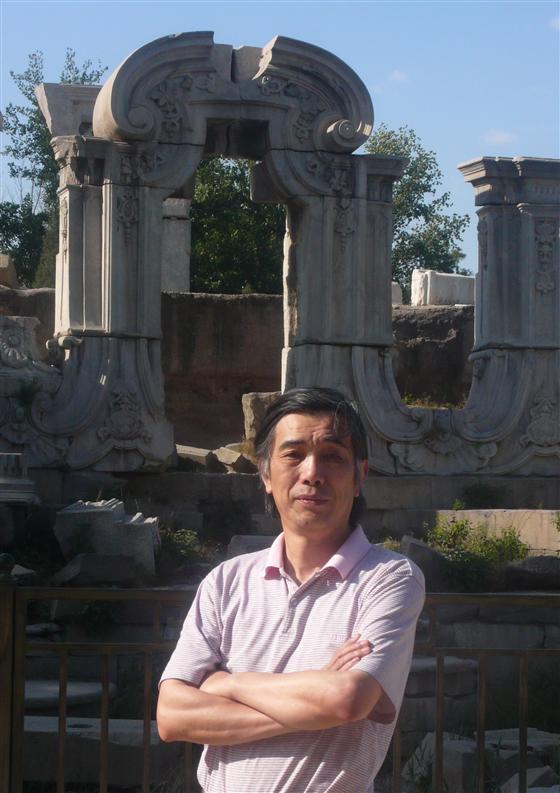

杨必位在圆明园

杨必位曾任重庆美术家协会副主席,连任四届重庆政协委员,现任重庆书画艺术院副院长、中国美术家协会重庆创作中心常务副主任,重庆中国画学会副主任。杨必位多次应邀为中南海紫光阁、天安门城楼和人民大会堂、毛主席纪念堂作画。人民大会堂的庄严和天安门的雄伟,使这位从嘉陵江边走出来的艺术家心潮澎湃,他的胸襟因此而开拓出更广扩的意绪。他笔下的江流大川、悬泉飞瀑都充溢着一种势不可挡的抗争精神,飞花杂树,弥雾散雪,交织着大地无穷的生机与活力,舟桥村含,人禽车畜,吟咏着巴渝神州的风华情韵,杨必位的山水画由此进入了一个更有蓄养和新意的形式,这个形式是古老的也是现代的,为了让作品富有时代的特点,石涛喊出“笔墨当随时代”的口号以来,近现代画家都在为笔墨表现的出新进行着不懈的努力,如何创造出新的艺术语言来传达自己对时代和生活的新的体验呢?

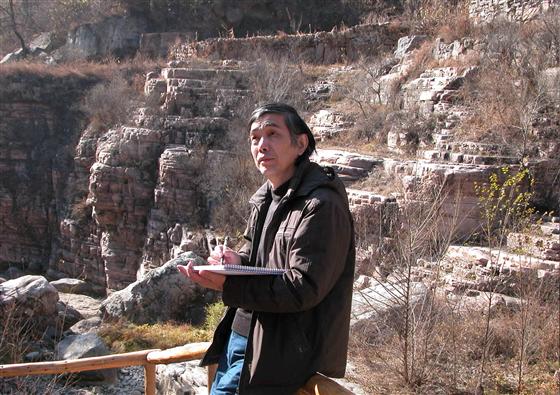

杨必位在太行山青龙峡写生

杨必位主张“笔墨的动人之处也反映着画家的审美情趣和精神品质的高下,学养的积累也就在此处……笔墨艺术的再创造正是画家随时都应想到的问题。”“中国山水画在当代要走好自已的路,还得从笔墨大处着眼多作研究”,杨必位所说的从笔墨大处着眼,是指画家对中国山水画要有从生活到知识的学养积累,它是形成审美情感和精神品格的重要条件,艺术的本质在于个性化的独特创造,借鉴古今中外的艺术语言是非常必要的,它是积蓄学养的重要方面,学养和创造是密切联系的两个方面,孔子说“学而不思则罔”,对艺术家来说,“思”就是对新的生活和艺术表现语言的反复揣摩与追索,唯稚子之心,执著之情,学养之力,创新之意,才是一个对时代和未来都负有使命感的艺术家应有的人生境界和艺术情怀。这就是杨必位精辟的艺术见解,也是杨必位人生境界的写照。

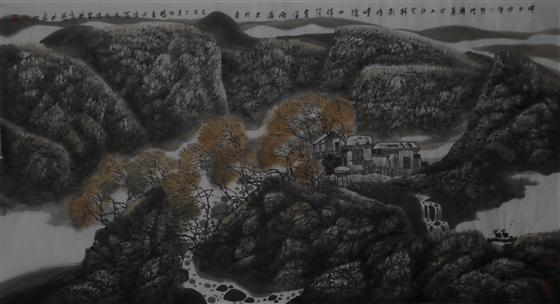

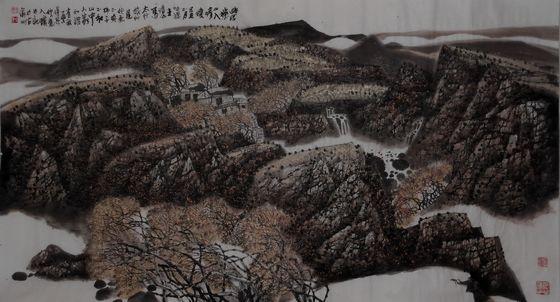

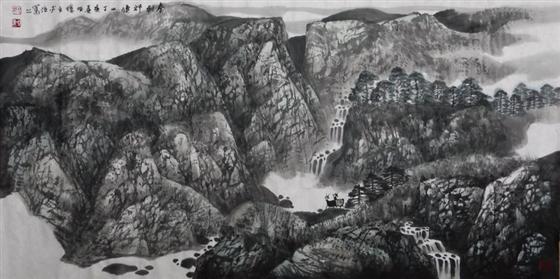

云浮雨湿太行来 杨必位作

张大千说过,“当一位艺术家对自已的作品感到完全满意的时候,也许就是他死亡的时候。”杨必位就是对自已的作品永不满足的人,他的绘画艺术就是在不断求新求变的创造中显示出无穷的生气。“书生半醉花半开,目极绸缪咏情怀,象外求象心中迹,稚诚新意蕾上来。”杨必位以稚诚新意,孜孜不倦地追求着最能表达他那与时共进的情怀的他心中的象外之象。

“我手写我心,假道山与云。是非何所似,渺明君自寻。”画家以这首朴实的诗表达了杨必位的艺术追求,在他看来,只有从紧贴生活的心源里流淌出来的艺术,才是经得起岁月冲击并有强大生命力的艺术。杨必位希望自己能在沉寂执著的耕耘中,去寻找一种更新的、真诚的艺术语言来表达自己内心的独特感受,来发掘中国绘画更强大的内在力量和外延能力。

杨必位对中国画艺术有自己的见解,他认为 ,在中国的艺术发展过程中,对精神境界的描绘与表现却有着近五千多年的历史。从彩陶上的蛙人纹,玉器中的玉猪龙,到金文铭器上的龙、虎、云、水、鱼纹样,三星堆中的千里眼、顺风耳、青铜面具,到汉代石刻画像石中的青龙、白虎、朱雀、玄武,再从以敦煌石窟为首的四大石窟,以及马踏飞燕等各种艺术珍品中,都能看到这些具有划时代意义的艺术品,从对神话情节的追求,到对宗教色彩的信仰,再到为帝王将相的树碑立传中,将自然之物转变为理想寄托的精神之物,再形成艺术化的物质形象时,也就变成了意趣横生的具有象征意义的图形,通过在历史的长河中,去不断地调整图形上的审美特征,而创造着具有中国特质的审美时代,同时,也不断地去修正与完善“错镂雕金”式的,金、石上的艺术,完成着富有古典象征意义的精神上的寄托。

近日杨必位作品《回眸塞外秋》在“翰海・晋宝2009艺术品拍卖会”上以89600元成交。

如果说错镂雕金时代是以精神中的“显”为外趣的主要特征,去表现着理想与象征在物化形态产生之后的审美;而清水芙蓉时代是以寄情中的“藏”为内趣的主要特征,去抒发着人们心底的感情述说,这述说是与自然的环境与自然的心态紧密联系着,而产生出的表心的图画;但它们都共同地去完成了艺术表现中的主观意愿的表达,而不是西方艺术的客观情绪的塑造。

而能将对表面形态的描写纳入内心的审美认识上来,再由凝练的形式手段,将其形象地再现,这一种回返自心的融合过程,是中国画中最为信手所得之事,这种表现手法,在世界美术史中是中国的一大贡献,也是至今见到的,最为成熟的艺术表现体系。其中重要的一点,就是用智慧将觉悟中的主观感受,能形象地表现出来,达到与人的精神境界相结合,产生出具有东方特有的,对审美特征的理解及表现方法的运用。

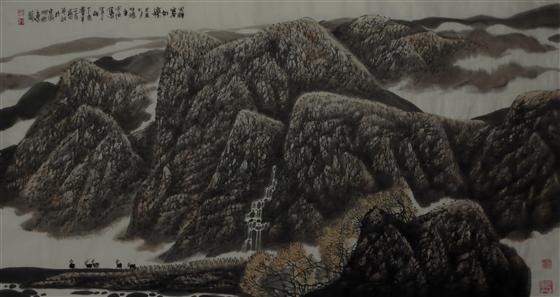

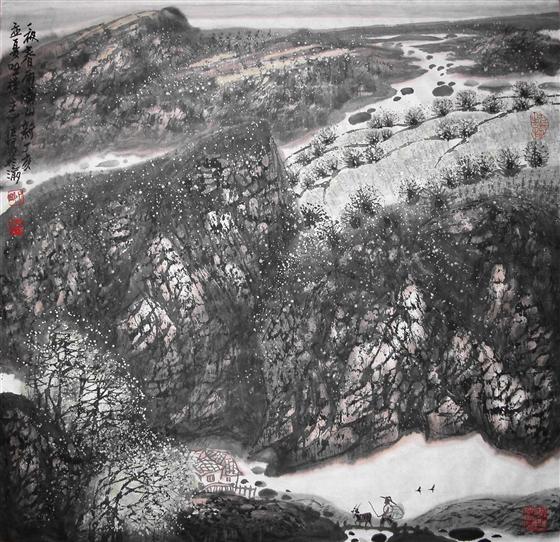

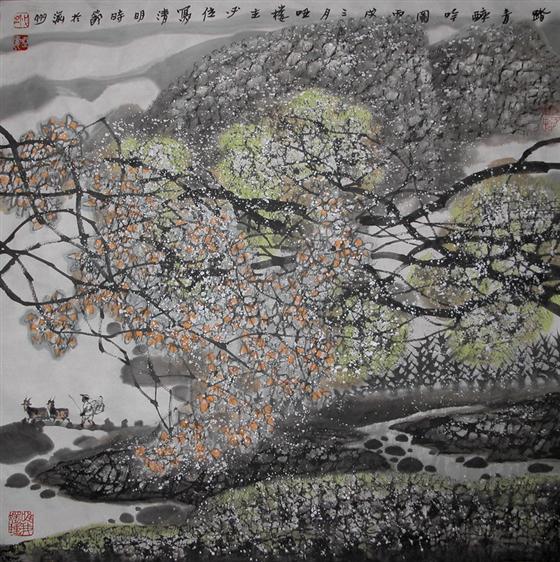

醉眼秋山入情怀 杨必位作

中国画在中国的发展相对于西方绘画来讲,是一个很稳定的画种,也是历史最为悠久的画种,这不是某些人偏見地认为‘落后’了,而是画种背后的文化基础不一样。从历史发展中可以看出,在社会不断变革,不断改朝换代,在各种文化波澜中,中国画却以它自身的方式在前进着,直至今日,这一种稳定的发展现象,与它所潜藏的传统审美基础,及文化品性的认知是有关系的。这就是中国画很讲文脉,很讲对源头的继承,很讲究可抒发性的文化表达方法,同时在绘画的过程中所获得的享受过程,也与历史传承中的士大夫文化的颐养心气,淡泊明志的追求是紧密关联的。在此也可以看成是,中国传统文化的强大生命力, 在促进着中国画的稳定发展,在按照自身发展的规律,健康地发展着。

杨必位喜欢读宗白华先生《美学散步》,自我感悟道:画家是艺术的实践者,也是感性艺术实践的真切经验的积累者,如果要用文字的方式去述说自己的艺术感受,我想应该走宗白华先生所提出的“散步美学”之路,以真情实感去述说从艺的体会,完成对艺术的品评。而不必去拉开架式,充当文字对文字的翻译家,理论套理论的大学问者,去以他们为榜样,完成理论上的惊天力作。我从宗白华先生的文中接受了他的表述方式,从整理自己的思路开始,迈开了记忆之路,进入了用文字符号去表达自己的内心世界的抒写之旅。

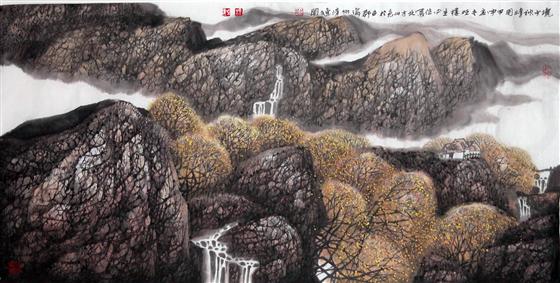

山深自有琴声 杨必位作

北京香山落叶,杨必位以他的视觉感悟:在我们的艺术家前辈们所走过的道路上,他们同样以落叶的方式发出了光亮,用深情的眼光去关注着艺术的发展与变化。他们积一生的心血,用智慧与实践的经验,去捕捉艺术之美的灵火与慧光,而这正是如宗白华先生所告诫的那样,“现实生活中的体验和改造是‘移情’的基础”,“‘移我情’‘移世界’是美的形象涌现出来的条件”。所以艺术的美是离不开心灵之美和自然之美这两个条件的,艺术家们的职责就是将二者转换为极富艺术性的图画,而艺术前辈们在探索的道路上为我们做出了榜样。前辈们以他们的体验,通过艺术形式的表达,为我们踩踏出一条通往审美世界的方便之道,通过“移我情”、“移世界”的实践体会,在其互动之中产生出了丰富的内涵表现,也积累出宝贵的经验,尤其是“移世界”,将是多么让人振奋的语句!艺术家将把自然的世界变化成为艺术的世界,并将其心中的入世或出世之间的,对艺术精神与境界的追求予以光大,展现出了无比宽厚的文化的情怀。在他们所走过的道路上,所存留在他们身上,而彰显出的慧灵、纯朴而又淳辉的人格本色,这也就是我们今天应该去珍惜的艺术之光。

北京人是很看重人品与才华的,所谓的画品即人品,就讲的是画家应注重对文化底蕴的蓄养,对艺术行为的包容。正因为这种风气的形成,才让有才华的艺术家能在北京获得一片发展的天地,也让老北京发展成为了举世瞩目的崭新的文化新城。

在北京的西山,杨必位爬了三百来米高的百望山之后,发表了他的艺术家断想:我认为,如果潮涌中的艺术家们,能跳出三界外,到百望山来体会一下该多好,在百望山的凉风中,去体会一下静思与清凉的含意,那将会对自己的创作带来一些沉静中的反思,带来一些更加厚重的题意。到那时,我也会再到百望山中去看那高峯入云的艺术精品,看着那充满着气韵生动的美妙图画,如同在流光似银、美妙初升的月色之中,去感悟出作品中所充满的情意,而那让人激动的艺术展现,会让人难以舍去,又难以忘怀。此时让我又想起了大觉寺中的那几个“动静等观” 的匾额字,那是多么地让人迷思,多么像动中的北京城及静中的百望山,在等待着我们再去鸟瞰。到时候,我还会怀着踌躇之心,再在百望山中留下回望北京的可喜观感。

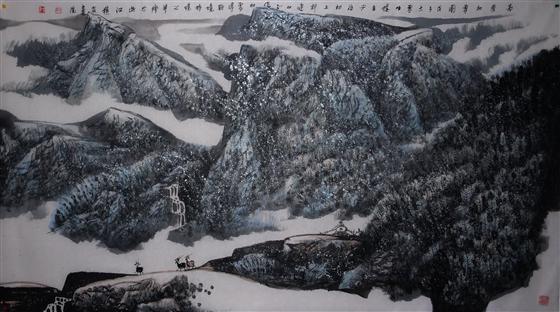

一亱春风满山新 杨必位作

何处闻香 ,香在无心处。杨必位对画意禅境有独到见解:

回望历史,就会看到中国的诗、书、画,大都能恰到好处地,将禅境中的空蒙之光,禅意里的慧灵之气,用禅宗里的遮诠,用文学中的隐喻与含蓄的手法,用艺术的,富有境界美意的表现形式,去达到淳化后的物化再现,并产生出感人至深的,传载千年的典藏作品与故事。在诗画中,对形象描写的表述方式,是以蕴含自然之美为始兴,被诗人、画家赋予了浪漫的想象过后,就会变成“道不远人”的艺术之美,就会以文化载体的方式驻留于人们的心中,这时的心中之美已不是自然之美了,而是精神状态之美,富有禅境的天然之美了。如感动、兴奋、沉浸、静思、悠然等词汇的出现,都不是自然中的形象,而是人们心理变化之中的美意联想,但都是可以借诗画家的手,通过自然形态去表达而出的。所以二千多年以来,诗境、画境与禅境,都是相互交融而出的,都能共同去完成着人类精神感情中的抚慰。宗白华先生谈到“静穆的观照和飞跃的生命构成艺术的两元,也是构成“禅”的心灵状态,禅借诗而出,诗借禅而活,这就产生出了禅与书画的因缘相依的关系,只有在澄怀观道,超凡空灵中,才能达到“羚羊挂角,无迹可寻”的境界。

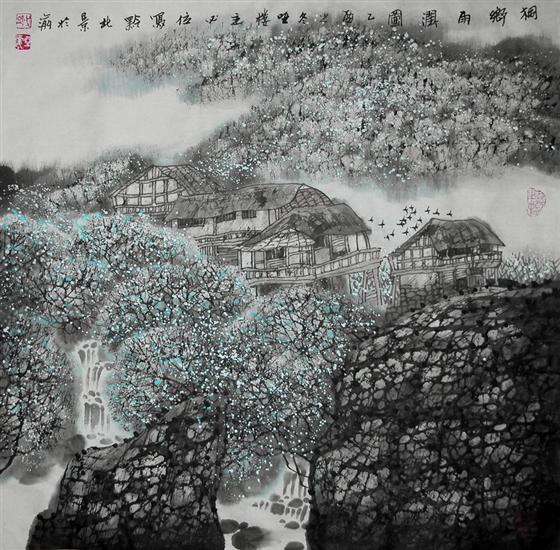

陇中秋晴图 杨必位作

人们都会用美去评批与阐释诗、书、画的表现作用,用个人感官去直接感受美与丑的判别,但往往容易错将判定的标准,定在了外在形态上的形式表现之中,把形式的作用,拔高到超乎常态的虚无的地位之上,尤其是教中文,或学中文的人往往更注重字词间的造型、架构之美,而容易忘却如何去完善内在思想品性的深刻表达,这时就产生出画家和诗人在只重单纯形式之美的自以为是的沾喜之中,却将“空洞”二字捧为至尊,就如同黄庭坚早期所写的媚人所好的艳词一般,自以为才华横益,但却不能产生出深切的精神梳理的作用。这时,也在无意之中,往往把自己又从新拉回到另一种愚昧的天地里,却浑然不知。

杨必位认为,图画中需要自然,需要扑面而来的真诚情意,需要素面依人的艺术感受,需要高格的绘画精神。在各种艺术观念的交叉支撑中,具有各种丰富艺术表现手法的作品铺天盖地而来,作品的幅面越来越大,视觉表现力也越来越强,现代化的装裱方式,现代化的环境配置,让中国画在华丽的包装下,鲜有能像现在这样的气派、气宇轩昂。但是,当我们走在这林立的作品之中时,而能见到的作品,却往往是在丰满、华美、矫饰的外表里,给人带来浓重的脂粉气、人工感,让我们看不清它那真实的内在形态,是以什么样的心态去表现而出,更像似中年妇女上街需要化妆一样,用外饰去掩盖着本体的不足;难有让人眼前一亮的,一种具有清纯少女风釆的感受出现,在这些作品中却会发现,少有在内质上去作努力表现的作品让人心动。

高原初雪 杨必位作

他说,当伫立于当代的中国画作品前,细细地去体会作品表达的审美意愿时,就会感到当代绘画作品的画面,直接明瞭,画内表达的内涵,也显得简单无味,形式表现的趋同化,以及让人感到只见图像,只见技巧小趣,只见职业学校所完成的一种技能的体现外,而无法在原创精神中去寻觅出图画中的精妙。在所谓“守住文脉”的流行论调掩盖的后面,却留下了“大、老、粗”的印象。而“大”就是画幅大,笔触大,气势大,“老”就是观念老,表现手段老,形式感觉老,“粗”就是画面直观效果粗,作者审美感受粗,图画中的表现内容粗。用这样的图画,去与‘精品’二字的要求挂钩,就显得很为难了。守住文脉,是应该去守住作品内在的传统文化基础,而不仅仅去摹仿表面的简单形式。还有那些具有“光鲜”的画面效果,具有“创新”精神的作品,却充满着时尚文化中的潮流艺术元素,所推动的是流行思潮伴随着商业文化的汹涌,同时也在良莠混杂之中,反映出了在现代文化中,所充斥的是,各种形态下的文化泛化现象。当目光扫过展览会上那挂满拥挤画框的画墙,看着这一批批缺少自然生气的作品时,让我的心里产生出一种难言的乏味之感。当漫步、擦肩,走过展会里穿流中的人群,走过富丽的展厅后,却给自己留下的是通道中的微风,画吧中的畅语,画友们的笑脸与热情,以及一种让人对展览过程中的浅识体味及所引发出的淡淡的忧思。而这时,却很难再去回忆及回味出展览中的哪一件作品,能产生出扑面而来的真诚情意,素面依人的感受,更难从作品中去追寻到画家的人生态度及人格魅力。

踏青醉吟图 杨必位作

从当代中国画中的精神形态,去与古代绘画相比较后,就会发现,由于时代的变迁,人们的审美取向已发生了很大的变化,对画面的格局,笔墨的品评也产生了很大的认识差异,画家对视觉上单纯的形式追求,对审美概念的认识早已与历史中的审美大相径庭,并已超过了历史,也超过了前人,作品的外在张力表现也常常让人的感官受之意外。但用一个“品”字去体会,就会感到可居可游,温文悠淡,含蓄隐逸的作品明显地少了许多,借自然之景的绚丽,去作多情寄寓的作品难觅踪影,尤其是作品中的随意、自然的表述方式,笔墨独立的畅达表现,所产生出的物化与人化的高度统一性,心境与意趣所体现出的个人修养,以及里面所蕴涵的自然美丽的生命力,却在现代作品中早已不见踪影。很多作品就像水泥的墙体一样,在华丽的材质与设计上去作努力,去作乔装打扮,从而取代了富有文化精神的图画创作。由于很多画家缺少了实沉的心意,以及富有自然精神的表达,也就少了许多在画家追求中理想表现的意境及倾注于画中的感情,少了很多让人回味的,富有高格的绘画精神。艺术作品以冷峻的面目,以及过多的人工刻意化的装饰性,而让人感到缺少了为作品的内在表现魅力而感动的场景出现,这只能让我想到,这就是时代的变迁所至吧!

石柱初晓 杨必位作

中国画传统的艺术表达方法的得体而自然,更是显现出了东方艺术的精深与灿烂,是难以用其他的形式去替代的,同时也在中国文化的博大之中,让我们去产生心理上的膜拜。这也体现着“树欲静而风不止”的一种主客观的追求与体验,也是在庄子的自然世界中,所留下的一笔需要我们去传承的重要文化遗产。我们在当代“城市化”的绘画道路上行进时,却随时都要去想着在透气的乡间田垄上,那美妙绿色的自然,当想着让中国画注入更多的自然隨意的情感意蕴时,那就会让欣赏者,同样也能从中得到怡然自得,得到在中国传统文化的欣赏中,对境界的追求的理解及得到身心的陶冶与愉悦。

中国画在意象表达方式上对形似的把握是有“度”的概念,即艺术性就蕴藏在意象表达之中,只有在意趣中去表现,笔墨才能自由,才能活力四射,让画境随心而起。所以在审美选择的过程中,去如何选取富有艺术性的情趣及特质,去捕捉超以象外的境界之美是画家的重要功课。

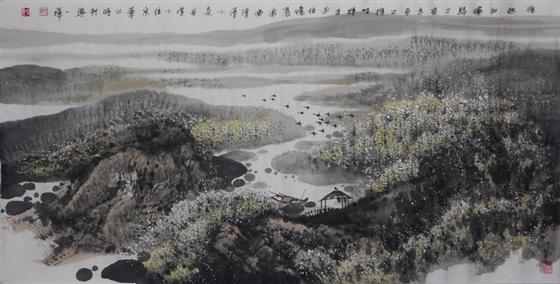

桐乡雨润图 杨必位作

杨必位认为,画家要有深厚的生活积累,从生活中汲取营养。如果画家以“风情万种”的形式去采风,是难以采集到宏大与深厚之气息的,所得到的收获,是难以融入大时代的奔腾之势中,也难以画出时代的重彩一笔。如果说在这春天般祥和的环境中,却过多地去追寻莺歌燕行似的流行思潮,去完成并非自己所能理解的‘自我’的作品,而在脱离社会,脱离生活的小我之中去反复折腾,是很难产生出像齐白石、李可染这样的从生活体验中走出的优秀艺术家的,他们都是从生活中去揭示出大美之像的高手,所以也是我们应该去学习的榜样。

当代画家如不能像在山村中的农民那样,用自己的双手去改变山乡的模样,去梳理出美丽的山乡,谁还会愿意去到山村里做客呢?会去体会出自然的美好,收获到春的陶冶呢?所以要想产生出表现当代特征的优秀作品,是要实实在在地到生活中去打下厚沉的基础,表现出自己对美的体会才行,如果自己的作品只有哄抬的虚假,而不能获得当代观众的真正喜爱,那将是一个时代的悲哀啊。

雁起知秋归 杨必位作

白云深处有人家 杨必位作

杨必位认为,当代中西绘画的并行发展,在中国的土地上,从事西画表现的队伍发展至今,已是异常的庞大,不知道什么是西画的人是越来越少,他们将审美触角与艺术运用,深入到了我们日常生活的每一个角落,从而发挥出时代审美的功效,生产出丰富的艺术产品,去满足着人们日益增长的精神文化生活的需求。由于西画功能很容易和实用美术相结合,并能转换成为服务于大众审美需要的服务功¦能,因此它的审美作用,也就成为了人们生活中的必需,甚至成为一种时尚而流行着。

在当代的画坛上,这两种绘画方式,正好形成了一对互补关系,成为携手的姊妹画种。马不能永远的奔跑,也不能永远地散步,它只有在安定与活跃,冲动与沉思的交替之下,在回故与向往之中,才能不断地去推动着社会审美的不断发展。而当中西文化在中国的本土上交汇时,本土画家却应在文化渗透中去寻觅出精神思想的主次要素,才能让艺术的发展成为有源之本,而不是空蒙之像,才能让艺术的序觉感受与社会的发展同步。从事中国画的人怎样去理解东西文化的差别,如何去完成好富有中国文化精神的中国画创作,是当今艺术发展中的一件不可忽视的问题。只有深入了解西画发展的全过程,才能明确自己应该去走一条什么样的道路,才能以轻快的步伐,轻松的心情去对待当前的现状,去走好自己的绘画之路。

西方现代绘画在向着空蒙的未来迈进时,一批在内心深处充满精神的恍惚、思虑与感性心理张扬的画家,在对艺术观念的思索中,在“重造”的口号下,在感情宣泄的过程中,用逆向观察、逆向表达的形式去代替了传统唯美的形象表述,用破除“规矩”的反向思维,去塑造新的观念,以存在就是合理,没有的才是最好的为理由,去求得视觉的新奇感。在他们的意识中,社会的形成,阶层的划分,制度的束缚,规律的总结都是人为强制的结果,所以让人们努力去表达人的原始性,去松解掉各种类型的束缚,让人回到原始自然状态的情意飞扬之中,才是现代艺术追求的本质。在对满足视欲新奇的物象追求中,作者以自我表现的方式,借批判思潮的爆发力,去大胆地表现反社会、反传统,反视觉的均衡性,破坏有序的物质表现规律,以此掀起了以“破”字为核心的心理爆发,用“破”的方式去宣泄权力造就的压抑,权力产生的束缚及面对权力的无赖,面对生命的彷徨等等,反映出了对自由的世俗思想的向往,让小市民心理的“小我”之情的表现欲望得以张扬,这也就形成了以新奇的艺术反叛心理为满足的绘画思潮,形成了极端个人主义色彩的张扬。这就是尼采在《悲剧的诞生》中所解释出的酒神精神所产生的审美状态。

春到祁連山 杨必位作

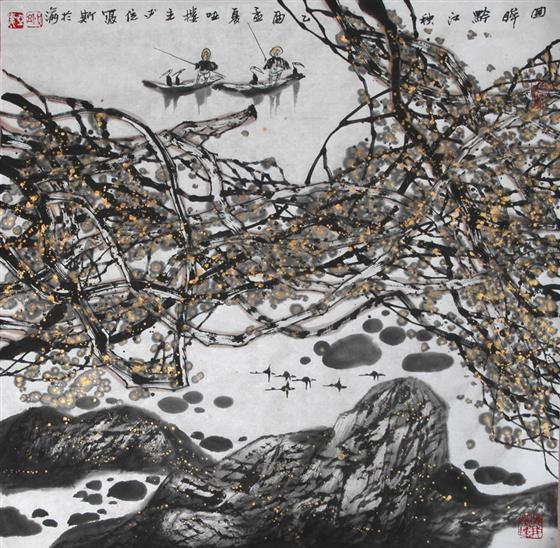

回眸黔江秋 杨必位作

“醉是一种感情放纵,是情绪的总激发和总释放,是日常生活中一种痛苦与狂喜交织的癫狂,它使人领略到一种解除个体化束缚,复归本真的神秘体验,获得与世界本体融合的极大快乐。”(摘自王岳川为尼采的《权力和意志》所写的序言),它是与矫情的象征主义表现相对立的,也是一种激情中的宣泄艺术,但是他们在张扬个性的感情释放中,却往往忽视了文化的大同性,文化的接收性,文化与时代的趋同性,以及各阶层文化中的差异性和可调和性。他们却在“自由”的表达中,玩出了另一种新型的强制性,即以风暴的方式去推倒其它旧有文化的存在,来确保自己的暂时位置。实际上,后现代艺术思潮已经超出了在大的共性中包含着小个性等,哲学中的基本法则,而其中个体的自我,是不能升华为群体自我的,而只能在非自我的群体社会之中去获取个体的自我,也就是说反自我的社会大环境是与个体自我相对立而又是相统一的。

如果在现代绘画里,注入一些中国绘画中对境界的追求,注入一些消解情绪的积极方式,如中国画中的天人合一的美好寄予等,那西画与中国大众的感情距离就会更亲近一些,反过来会对西画的发展会带来更多的积极作用。当它与有着近二千年历史的中国画相比时,就会看到了中国画的成熟性和不可摇动的大树形象,与春潮般的后现代艺术形成了鲜明的差异,而不是尼采谈论中的,简单落地的光影和青年艺术的标记。而有着二千年历史的中国绘画,却较早地将精神与情感含藏于笔墨表现的过程之中,在图画表现上始终倾注于精神层面的呈现,发展至今也还是很完备的画种。中国画是以修枝的方式,去促进着艺术精神的发展,与西方绘画以“破坏”或是“推倒”的方式相比较,自然会感到它们之间有着较大的认识上的差异。画西画的人总是用怀疑眼神在看着中国画,心里想着,西画在发展中都“倒'得面目全非了,怎么中国画还没有“倒”下?

夕照武陵秋 杨必位作

中国画在漫长的历史长河中能传之后世而不衰,这是何等的伟大,其中主要因素就是,中国绘画是在中国的传统文化理念为主线的道路上发展而来,而中国文人画家们,将文化的精神主核,深藏于胸中,自觉地以慰藉的心理,去行进在自修的绘画道路上,在天人合一的动态的文化环境中,去得到了精神上的畅达与释怀。李白、苏东坡,在他们的人生经历中,并不是一帆风顺的,也不是权柄的在握者,甚至经历了很多的苦难。但在他们的诗歌表现中,却没有低吟小我的伤感,也没有去追求充满市井之气的时效,更没有直搬人生中的压抑感受,去作讨说是与非的哀嚎,而是用一个“寄”字去开拓心理境界,用一个“借”字去抒发胸中垒块,将大我的心意作为诗中旨意,把自然中的美好作为他们笔下感情寄予的符号,于是才创造出了这么多脍炙人口的不凡诗篇,这‘不凡’就是对小我的一种摒弃。在近现代历史中,一批曾是政治舞台上,政治事件中激情的弄潮儿,在他们退出政治舞台后,都带着对文化的痴心,而走入了对文化艺术的研究之中,中国传统文化虽然在消解他们的政治激情,但却让大家们去完成了在沉静之后的文化思考,产生出文化、思想、艺术的经典文集,如康有为的《艺舟双楫》,梁启超的《饮冰室文集》《清代学术概论》,大翻译家傅雷翻译的《艺术哲学》,辜鸿铭的《中国人的精神》(《春秋大义》),胡适《中国哲学史大纲》,陈独秀《独秀文存》、《陈独秀文章选编》,蔡元培的美育代宗教说等;而李叔同早年是新诗的提倡者,也是欧洲文化的传播者,但是他最终还是走入佛门,在传统文化中觅到了自己的归宿。他们对文化的研究及著述,对变革时代中的文化梳理及书画艺术的发展,都产生出较大的影响,从中也找到了他们精神的寄托,完成了个人精神境界中的文化追求。

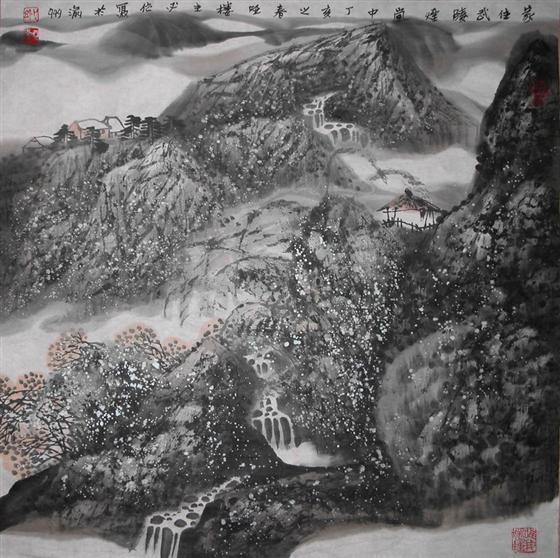

家住武陵烟岚中 杨必位作

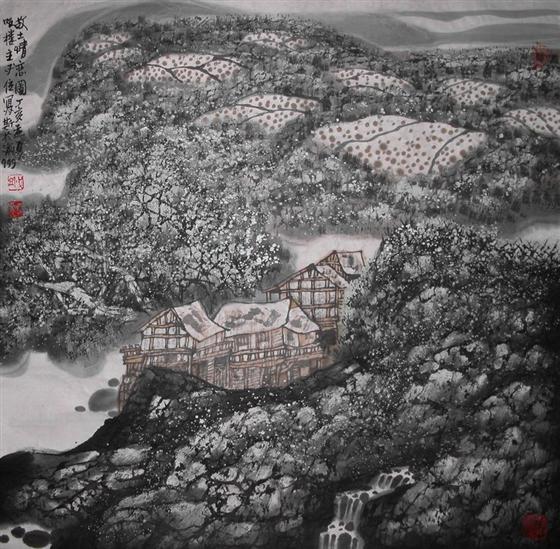

巴山新雨图 杨必位作

直至今时,喜爱传统文化的中国文人,在传统文化的精神追求中,去收获到高贵的境界美意时,而从事西画者们,却还没有静下心来,去细细地思量过境界与人生的关系,怎样用艺术的方式去消解人性中的心结等问题,却只顾着去不断地改变当前社会审美的现状,去完成情感中的呐喊和个性中的呼吁。中国画却依靠着中国传统文化中儒、道、禅的文化精髓,在自然之中,去完成着对审美意愿的寄托,让中国画一直以精神富贵为追求目标,去追求精神的抒怀,去消解苦恼,让各阶层的人都能在对中国画的欣赏与消遣中,去获得感情的释放,去求得物质以外的,境界中美意的颐养。所以在历代的画论中,都视其具有小市民息气的市井绘画为低俗,而去崇尚中国画的书卷气与优雅感。即使是当代的小市民者,也会在大文化的熏陶中,去努力获取对高雅美境的欣赏与满足,并从中去克服对外表的目欲追求,克制“以欲动而施之”的所好,去注重内在精神的高雅格调。画家更是以追求艺术的高贵品质,去完成着提高大众精神文化生活质量为目标的高格需求。

画家在中国画这富有文化精神的道路上行进,对传统文化中的审美精神的判断,及其在过程中的文化蓄养,就是对中国画有效的文化继承过程,也是在继承中不断发展的过程。中国画在这一过程中,没有如西方绘画以否定的方式去创造未来的样式,而是在对过去文化的反省中,去修正自我的精神主张,去完善个人的人格修养体现,同时也在不断地调整着时代的审美。所以中国绘画是在“道发自然”,“循遵有序”的发展中形成的艺术体系,也在时代审美的车轮推动中发展着。

土家新雨图 杨必位作

中国画这一绘画体系,在当代的中西文化的交汇之中,也情不自禁地融入了不少的西方绘画中的元素,而形成了本时代的特色。其中易与中国绘画相结合的语汇及表现观念,被积极地融入中国画中,形成了当代新型的中国画模式。在实践的过程中,虽然中国画也去借鉴着西方的理性表现,但是这一模式中的文脉却还是以中国的文化精神作依托的,因为本土画家从小接受的教育及个人感情中的精神给养是从传统文化中去得来的,在有意无意之中都体现着对文脉的继承。这就是我们当今在学以致用的思想指导下,以胸有丘壑的心理准备过程为基础的中国当代绘画的道路,而不是去作非依托的,盲目变形夸张的,随意化的“我”字体的标榜,这其中尤其重要的是,对文化精神中的主核体会与把握。在中国土地上的两匹中西绘画的大马,在各自的审美思想上行进着,但在境界与行为的互动中却应该多去塑造爱意,而不能因欲而施之,这爱意就是要从自然中去发现,从生活去取舍,在审美过程中去获得心境的释放。

故土情恋 杨必位作

而在大的文化背景下,如何去表现出对自我的理解,从新阐释出富有国家精神的中国画,是当今中国画发展道路上的一个重要时刻,它将会成为发展道路上重要的里程碑。

中国画如同一剂安定剂、能消解人们心理的焦躁,去抚平心理上的创伤,如同一片感冒片,去降解人们激情中的疯狂,它用假想中的梦境去催化出人们情操的提升,它用感情中的美好心愿去化解繁杂中的苦恼,并产生出诗性中的和谐。石涛、八大的绘画人生,就是在中国画的消解力量中,去创造了一个理想的心理世界,也让具有士大夫文人精神的绘画,在对理想境界的追求过程中,获得了才华的显现,情绪的释放。它如同一匹散步中的悠然、安静之马,让人们从散步中去获得精神美意的释怀快意的同时,也去获得了更多的文化思考。中国画是在一种安稳的文化状态下,在对过去的文化进行回故与修正中,顺应着时代的发展,去求得了自己的不断发展。而现代西画,却是在波浪的翻滚之中,像是一剂让社会审美永不疲劳的兴奋剂,也像是一匹想挣脱缰绳的野马,想在奔跑中去试一下自己的足力;想在波涛中去角力,去弄潮,去显示出自己爆发性的能量;在不断的新潮、时尚的陪伴下,产生出对未来的无限向往,这向往也就导致出了艺术实验的出现。

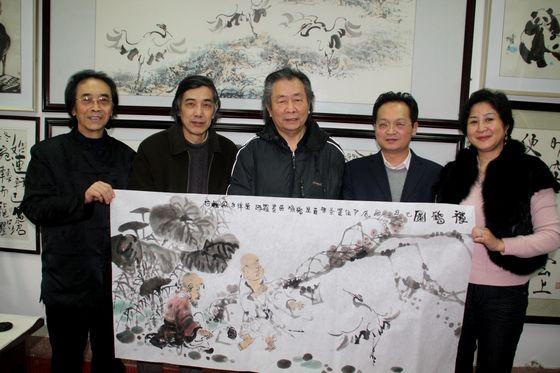

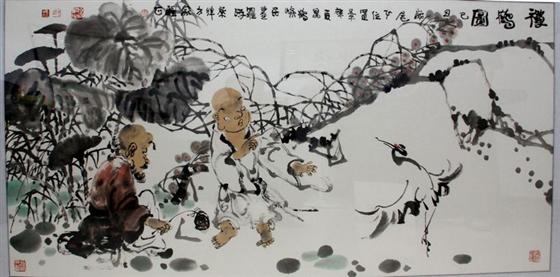

著名画家杨必位、武辉夏、高济民联手创作《禅鹤图》

《禅鹤图》杨必位置景、武辉夏写鹤、高济民画罗汉、方家蔡律收藏。

杨必位将学识涵养、人生感悟、情感体验融入画中,手眼独到,随意挥就,在充满现代心迹的作品中产生出重生活、富情思,既率真朴实又极富诗境的艺术效果,画家身上流淌着艺术才情化作一滴滴中华民族生生不息文化血脉,我辈珍惜,我们的社会更要珍惜!

蔡律 2010年3月27日