《资本论》第五卷第一部分(十六)

第一章:价值(16)

人类价值概念的历史演变(二)

到这里,我们证明了“价值”概念在人类经济学从开篇以来,到今天为止的一贯的混淆。直到本书第一章第一节,我们才开始将价值和货币从紧紧拥抱的状态认真地分开。这不仅让我们产生一个深深的疑问:300年以来一贯的错用,难道这只是一个简单的错误吗?

我不禁想起我的伟大的老母亲,在我还是一个初中学生的时候,我听见她说过一句话。她说,“说话不算话,就证明他这个人值不值价了”。这是她在和另外一个熟人拉家常时说出的一句话,恰巧被我听到并留在了脑海里。

我需要说明的是,我亲爱的妈妈,是一个完全没有读过书的人,当初生产队里需要领什么救济,通常她的名字都是请人代签的,二十几年前她说这句话的时候,她还没有学会写自己的名字。(直到近几年,有了空闲的老妈才学会了一些打麻将需要学会认的汉字,以及怎样写她自己的名字。这些在我的《唐黔生平》一文已有提及。)

为什么我们必须做这个说明呢?因为我的老母亲20年前说的这句话里面,她使用了这个词:值价!而她的教育状况证明一点,她在这里使用“值价”这个用法,肯定不是通过文字教育学习到而是通过民间的语言使用习惯沿袭下来的,因此绝对是原汁原味的、而同时又是当代的。这几乎是一个“活化石”型的用法。它使我第一时间意识到,“价值”这个词,它的最初的形式一定不是“价值”(Value),而是“值价”(Value of Money)。

“值价”是什么意思呢?最直接的字面解释,就是“值多少钱”(Value of Money)。也就是说,人类的价值概念,最初的形式,是从“一个物值多少钱”开始的。而我们知道,货币(“钱”),是应交换的需要而产生的,是交换的产物。这一点,我们的经济学前辈们已经证明了。那么,既然“值价”是以“钱”为内容,就足以证明一点:“值价”这个词,它一定产生在“钱”(货币)之后,并且,一定是以“钱”(货币)为判断标准的。

而一个事物,究竟“值多大数量的价”呢?比如说,二两白银,或者,五吊钱,或者,100元人民币?那么,这“二两白银,或者,五吊钱,或者,100元人民币”,是这个事物的什么呢?人类的先人们说,它是这个事物的“价值”(Value)。就这样,“价值”(Value)产生了。

由此可见,在原始形态里,“价值”是指事物“值价”的具体数量。它所指的东西,直接就是货币,而不是什么别的。

到这一步,我们已经发现,现在我们终于可以理解了,为什么从威廉·配第,到亚当·斯密,到卡尔·马克思,再到昨天的保罗·萨缪尔森先生,他们都毫不犹豫地将货币用作“价值”的标准。原因很简单,“价值”一词的原始用法,就是指某个事物在用来交换的时候所值的货币的量。

这一点的发现,对我们来说可谓意义非凡。它马上在我的脑海里形成一条线索,并迅速展开一幅清晰的“价值”概念的历史发展路径图:

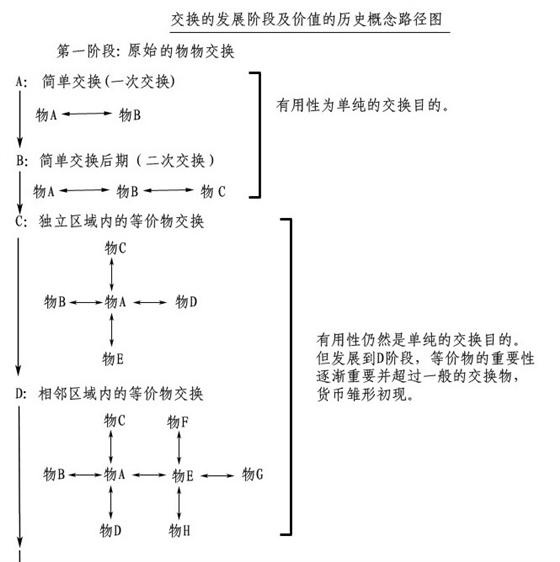

图1-11 价值概念的历史发展路线(1)

在这里,我们先要说明的一点是,由图1-11,图1-12和图1-13构成的一个完整的路线图,不仅是对我们理解“价值”,接下来还对我们理解货币以及市场的发展,都很有帮助。

根据这个图,我们看到:

“第一阶段”,A-D:

这个阶段所发生的事情一定是在人类远古的原始时代。那时候的人们是不可能有“经济”概念的。“经济”这个词还没有出现。

那时候出现的交换,是简单的“物-物”交换。比如, 在A中,“物A-物B”的交换,就是简单的“一块野羊肉与一荷叶野稻米”的交换。交换的双方都只考虑两个因素:“我”的需要,和“野羊肉”或“野稻米”的用途。这个时候,甚至交换的“量”都不是一个很重要的因素。我手中刚好有一块野羊肉,而您手中刚好有一些多余的野稻米,那么,我不会在乎一定要您给一荷叶、二荷叶还是三荷叶野稻米我才愿意与您交换。“能够换到”您手中的全部或一些野稻米,对我来说,都达到了交换的目的。因此,这时候,只有两个因素的表现是赤裸裸的:“需求”和“物的有用性”(即我们已经定义的“价值”)。

这证明,“物的有用性”,这个当今“价值”概念的本质含义,在“价值”出现之前就已经存在了。(事实上,从我们在本章第一节中的定义,我们已经知道,物的有用性,远在此之前,就已经存在。在人类生命出现的第一时间,随着需求的出现,物的有用性就同时出现了。)

在这个阶段,直到D为止,等价物的发展刚刚开始呈现出“货币”的雏形。而从A到D所经历的时间,在人类的历史中,却是相当漫长的。它远远比后面的E到I加起来还要长很多倍。

因此,我们说,在“价值概念的历史发展路线”的第一阶段,是“物的有用性(Use)”主导着物品的交换。在这个阶段里,“价值(Value)”这个名词还没有被创造出来。

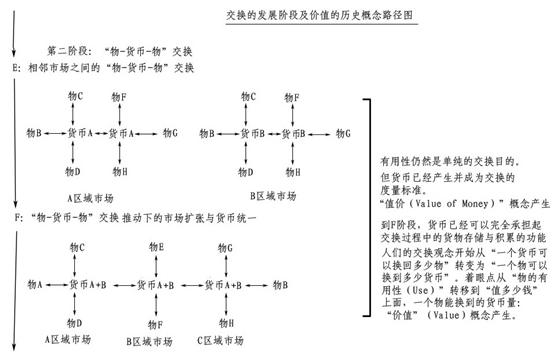

1-12 价值概念的历史发展路线(2)

“第二阶段”,E-F:

对人类的经济学而言,这是一个非常重要的阶段。其中:

在E中,随着货币的产生,“值价”(Value of Money)概念出现在人们的生活中。这是因应交换的双方讨论交换物的量的需要而产生的。但是,虽然“值价”(Value of Money)概念产生,人们的交换的直接目的,仍然还是“物的有用性”。因此,在E中,“物的有用性”仍然是交换的主导者。

同时,在E中,虽然货币开始在本区域内广泛使用,但是“物-物”交换仍然是交换的主要形式和唯一目的。比如,在A地,人们使用“贝壳”做货币,但是在B地,人们使用麻布做货币。一个在A地和B地之间做生意的人,他是无法在两地之间同时使用对方的货币的,因此,他在B地用一斤盐交换到两张皮,当他把皮料运到A地之后,他一定愿意选择换取A地出产的一斤半盐来做交换,而不会去换取他们的货币“贝壳”。

而在A地或B地各自的范围内,人们也不会完全依赖货币。由于他们仍然有可能相互之间带着自己的交换品见面,因此他们相互之间不用货币而直接进行货物交换仍然是很普遍的。货币在他们的使用中的主要作用,仍然只是“方便交换”和“方便携带”。这种情况,在20世纪七、八十年代的中国农村,仍然大面积存在。那时的中国农村,村镇集市非常普遍,而且定期开市,人们叫“赶集”或“赶场”,而人们“赶集”或“赶场”的目的,就只是背着自家的鸡蛋或者白菜去卖,用卖鸡蛋或者白菜的钱,换回食盐、农具或者其他日用品。就算人们偶尔存到几个钱,存钱的目的也不是用钱去生钱,而是考虑着用它去换取其他需要花更多钱的东西:比如交孩子们的学费,或者翻修房屋。

但是,进入F后,随着市场的扩大和货币的统一,即将进行交换的两个物的不同所有者之间已经不能象在E中那样面对面地讨论各自的“物的有用性”,因为市场的扩大拉开了他们的距离。这样,一个携带货币进行交换的贸易商的出现,使交换由纯粹的“物-物”交换开始向“物-货币”的交换转变。交换的双方都必须且只能面对第三方:货币和贸易者。于是,人们讨论“物的有用性”的次数越来越少,而讨论一个物具体值多少货币的次数则越来越多。而大家都明白,随着市场的扩大,需求的种类和量自然地也跟着扩大,于是,一个物,通常都会有它的用途,不会完全无用,考虑不考虑“物的有用性”变得越来越不重要,相反,一个物,卖者与买者之间究竟要多少货币量才能互相接受,却是每一个交换中都必须讨论的问题。于是,物的“值价(Value of Money)”问题被频繁地反复,进而,为了讨论的方便,一个必然的概念,“一个物所值的货币量”的简称:“价值”(Value),就产生出来并广泛地在交换中被使用。并很快代替了“值价”概念,成为人们判断一个物值不值得交换的主要依据。至此,“价值”(Value)诞生了。

到这里,我们看到,第一次使用的“价值”(Value),是完全没有“物的有用性(Use)”这一层意思的。主要原因是,在人类的很长一段时间里,生产力是十分低下的,因此,在交换的市场里,人们带去交换的任何一个物,基本都不可能超出需求的范围,就是说,一般不会“无用”。因此,人们不需要考虑太多“物的有用性(Use)”,而只关心它能换到多少货币,即它的“价值”(Value)。

到F的末期,人们已经不再把“物的有用性(Use)”作为在交换中必须考虑的一个条件。尽管它一直是人们选择交换一个物的根本基础。人们习惯地用对“价值”(Value)的衡量来取代了对一个物的“有用性(Use)”的衡量。“物的有用性(Use)”逐渐被“价值”(Value)取而代之,并开始被人们忘记,。

这是“价值”(Value)概念取代“物的有用性(Use)”概念的第一步。

接下来,在下面的图1-12中,我们看到,随着“价值”掩盖了“交换”的真正目的“有用性”,一切交换以“价值”为中心开始变得顺理成章,同时,经济社会的混乱状况也开始变得一发而不可收拾。

201001190106初稿

201002050016第一次修改