一、蔡昉鼓吹的刘易斯拐点理论

二、计划生育延缓了中国产业升级和城市化进程

三、中国现在的用工荒与日本、韩国、台湾地区当年完全不同

四、劳动力短缺的“狼”这次是真的来了

五、蔡昉的建议是南辕北辙

六、蔡昉低估了老年化的危害

七、蔡昉没有为中国人口和经济政策作出正确建议的信用

八、建议蔡昉与赵本山合演小品《卖拐》

一、蔡昉鼓吹的刘易斯拐点理论

2004年中国出现民工荒,笔者认为是计划生育导致年轻劳动力短缺;而中国社科院人口所蔡昉所长却认为是和经济形势相关的局部的、暂时性的劳动力短缺,不足为虑。但是随着民工荒越演越烈,2007年之后蔡昉改口承认是劳动力总供给相对不足导致民工荒[1]。

这几年蔡昉一直用刘易斯拐点(劳动力由无限供给转向短缺)理论来解释民工荒。刘易斯拐点即劳动力过剩向短缺的转折点,这个理论是由诺贝尔经济学奖得主刘易斯在人口流动模型中提出的,是指在工业化过程中,随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移,农村富余劳动力逐渐减少,最后再也没有富余劳动力了。

《21世纪经济报道》2008年9月13日发表了对蔡昉的专访《中国走向发达经济的关键转折》(如无特殊标明,本文引用蔡昉的观点都来自这篇文章)[2]。蔡昉认为在刘易斯拐点之前,由于劳动力过剩,工资很难上涨,比如2004年之前中国10年不涨工资;计划生育减少了年轻劳动力,导致现在民工荒,出现刘易斯拐点,此后会出现工资上涨,进而推动产业升级。

二、计划生育延缓了中国产业升级和城市化进程

笔者在《大国空巢》第13章中分析指出,中国工资过低的一个重要原因恰恰是计划生育。中国由于实行独生子女政策减少了年幼消费者,减少了一个巨大的消费市场,导致中国相对于消费人口来说 “额外过剩”了1亿多劳动力;另一方面又因为独生子女政策减少家庭规模,只需要比较少的收入就可以维持家庭基本消费,降低了家庭生存需求底线(假如主流家庭有三个孩子,那么低工资就无法维持全家的生存需求,工资就必然增加)。这两方面导致长期的低工资和消费不足。国家获取、消耗太高比例的财政支撑行政成本,企业和资本获取太多的利润。企业用这个利润可以补偿其他要素的高成本,没有产业升级的动力。比如广东等沿海城市,经济起飞已经三十年了,但是至今没有完成产业升级(这是非常不合理的、不应该的)。中国巨额贸易顺差的真正根源——因为国内根本没有足够的消费市场。中国的消费需求对GDP增长的贡献份额2008年仅为35.32%,而美国高达70.1%,印度也为54.7% [3]。

日本在经济快速增长时期,其工资的增长速度比美国快70%,到1980年就已经与美国持平,这一段过程大概用了30年时间;而从1978年到2004年,中国经济也高速增长了近30年,工资却只有美国的1/20、日本的1/24。在制造业领域,中国的劳动力价格甚至比20世纪90年代才开始快速增长的印度还要低10%[4]。美世咨询的2007年调查显示,在过去5年中,印度的平均工资增长率为11.5%,中国为7.5%,而同期内中国GDP增长率高达10%,而印度还不到8%[5]。

如果工资合理,那么一个劳动力的收入就完全能够让全家进城生活,生产和消费同城;由于消费在城市,又增加城市的服务业就业机会,第三产业从业人员比例不断增加,城市化水平不断提高。韩国、日本和台湾地区,在它们经济起飞的18年-40年间,城市化水平分别提高了38、35和51个百分点,年均提高百分点分别为1.52、1.94和1.28[6]。而中国由于计划生育导致消费者数量和人均消费能力双重降低,使得中国工业化不能转变为城市化。农民工无法承担全家人进城的开销,家人只能留在农村,出现了中国独特的“留守儿童”、“留守妇女”、“留守老人”的现象。生产与消费异地,导致城市消费不足,第三产业迟迟发展不起来。中国从1978年到2008年30年中,国内生产总值年均增长9.8%,大大高于同期资本主义发达国家年均增长2.5%、世界年均增长3%和发展中国家年均增长5%的速度。但中国的城市化严重滞后[3],城市化水平从1978年的17.92%只增加到2008年的45.68%,年均只有0.93个百分点,远远低于上述国家和地区的城市化速率[6]。如果中国城市化率像韩国、日本和台湾地区那样年均提高1.52、1.94和1.28百分点的话,那么2008年中国城市化应该为63.5%、76.1%、56.3%了。也就是说,计划生育延迟了产业升级、阻止了城市化进程至少 10年以上。

三、中国现在的用工荒与日本、韩国、台湾地区当年完全不同

蔡昉说:“只有经历刘易斯转折点,才意味着该国已经开始向现代经济迈进了,它才可能走向发达经济;不经过这个转折点就永远属于落后经济”,“刘易斯拐点的到来意味着中国开始向现代经济迈进”。

笔者认为蔡昉的这一新观点是极为荒谬并且是非常危险的!根据联合国发展署的2009年的资料,所列182个国家和地区中,中国排名92位,也就是说全球一半的地区比中国发达。笔者比较了这些地区,发现从劳动力总量来看,根本不存在所谓的刘易斯拐点。

蔡昉自己也承认:“真正很明显地经历过刘易斯转折点的国家和地区,只有日本、韩国和中国台湾地区,其他国家没有非常明显的这一转折。”

其实日本、韩国、台湾也只与“刘易斯拐点理论”挂了一点边,并且是因为错误的人口政策所致。其他没有实行计划生育的国家,都没有出现刘易斯拐点。日本经济起步比中国早四十多年,但日本在1949年开始普及家庭生育计划,提倡少生,结果生育率从1947年的4.5急剧下降到1950年的3.7、1956年的2.2,这就导致了日本在其后的发展过程中出现了劳动力短缺。韩国、台湾社会发展水平比中国早二十多年,中国2010年相当于韩国和台湾1989、1990年左右的社会发展水平。韩国、台湾在1960年代提倡只生二胎,生育率快速下降,导致其后出现劳动力短缺。但是并不表明劳动力短缺对日本、韩国、台湾的经济发展做出什么贡献,事实恰恰相反。如果当初没有出台控制人口的政策,日本、韩国、台湾的经济会更好。换句话说,日本、韩国、台湾在发展的过程中出现了劳动力短缺是控制人口政策的“果”,而不是经济发展的“因”。蔡昉再一次将两种伴随关系解释成因果关系,与他的将抚养比降低视为人口红利一样,是本末倒置。

由于日本、韩国、台湾只是提倡少生,并没有像中国这样强制性减少生育,因此这三个地区劳动力短缺情况与中国完全不同。

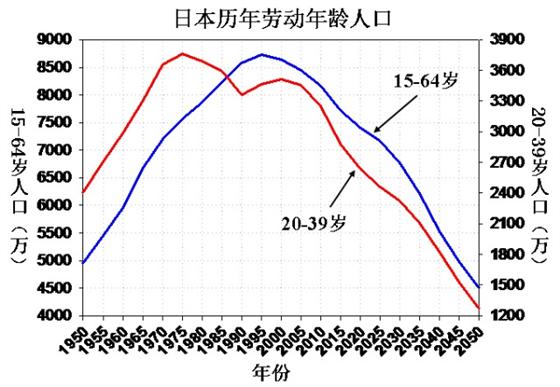

联合国在2008年曾经预测各国人口,比较近年国际人口变化情况,笔者发现其中的低方案比较符合实际。本文国际人口数据采用联合国2008年低方案预测资料[7]。该方案认为世界人口将在2040年达到80亿的顶峰。台湾的人口数据采用美国人口普查局的资料[8]。 按照蔡昉的说法,“日本从1960年代初开始花了大概近10年的时间,逐渐实现刘易斯的转折”。但是从上图可见,日本20-39岁黄金年龄劳动力到1975年前是不断增加的,为日本经济腾飞奠定了人口学基础。20-39岁人口到1975年达到顶峰,然后开始减少,但1990年之后又出现一个高峰,然后到2000年之后才不可逆转地快速减少。日本15-64岁总劳动力在1995年才开始减少。也就是说日本1960年代出现实现刘易斯的转折的时候,不但15-64岁总劳动力在不断增加,而且20-39岁黄金年龄劳动力也在不断增加。日本当时的劳动力短缺只是结构性短缺。

按照蔡昉的说法,“日本从1960年代初开始花了大概近10年的时间,逐渐实现刘易斯的转折”。但是从上图可见,日本20-39岁黄金年龄劳动力到1975年前是不断增加的,为日本经济腾飞奠定了人口学基础。20-39岁人口到1975年达到顶峰,然后开始减少,但1990年之后又出现一个高峰,然后到2000年之后才不可逆转地快速减少。日本15-64岁总劳动力在1995年才开始减少。也就是说日本1960年代出现实现刘易斯的转折的时候,不但15-64岁总劳动力在不断增加,而且20-39岁黄金年龄劳动力也在不断增加。日本当时的劳动力短缺只是结构性短缺。

同样,1950年以来,韩国和中国台湾地区的15-64岁总劳动力和20-39岁劳动力都在快速增加,而经济也在1960年代开始腾飞,到1980年代后期已经达到中国目前的水平。但是韩国20-39岁劳动力直到1995年才开始减少,台湾则是在2002年才开始减少;韩国和台湾的15-64岁总劳动力都是直到2015才将减少。也就是说台湾和韩国在经济快速发展的过程中,20-39岁人口和15-64岁劳动力人口都在快速增加。

四、劳动力短缺的“狼”这次是真的来了

下面是联合国对中国人口的预测。

从图可见,中国20-39岁人口在2000年之后开始减少,15-64岁总劳动人口在2015年达到顶峰。根据联合国低方案预测,中国人口将在2020年达到13.98亿的顶峰,然后负增长,到2050年降低到12.36亿。美国人口普查局也对中国人口进行过预测,认为中国人口将在2026年达到13.95亿的顶峰,然后负增长,到2050年降低到13.03亿。

联合国的低方案和美国人口统计局的预测都认为中国人口不可能达到14亿,远远低于中国国家人口发展战略组的15亿高峰的预测。笔者认为联合国的低方案和美国人口统计局对中国人口预测还过于乐观。根据联合国的资料,1995年-2000年中国平均每年出生1970万孩子,2000-2005年平均每年出生1801万孩子。但是依照中国统计年鉴,1996-2000年平均每年出生1900万,2001-2005年平均每年出生1624万人口。而依照2000年人口普查,1996-2000年平均每年只出生1379万人口;依照2005年1%人口抽样调查资料,2001-2005年平均每年只出生1369万人口。就是说中国人口顶峰不可能达到联合国所预测的13.98亿,更加不可能达到蔡昉所预测的14.4亿和中国人口发展战略组所预测的15亿了。中国人口很可能连13.5亿都达不到;考虑到目前公布的人口数据包含着数千万重报人口,那么今后中国人口甚至可能连13亿都达不到。

那么依照中国客观调查(2000年人口普查和2005年1%人口抽样调查)和统计年鉴资料,对未来劳动力预测以每年死亡0.22%计算。那么中国劳动人口变化应该如下图。

从图可见,中国20-39岁劳动人口在2002年之后从4.5亿的顶峰开始减少,20多年下降1亿多。中国比日本落后40多年,比韩国和台湾地区落后20多年。但中国20-39岁黄金劳动力在2002年就开始减少,与台湾同步,只比日本晚27年(如果从快速减少考虑,中国只比日本晚2年),只比韩国晚7年。根据客观调查,中国15-64岁总劳动力从2012年之后开始减少,比韩国和台湾地区还要早,只比日本晚17年。依照统计年鉴资料,中国15-64岁总劳动力从2016年之后开始减少,只比韩国和台湾地区晚1年,只比日本晚21年。

并且日本、韩国、台湾在发展过程中并不像中国这样工资停滞不前。因此,不能用日本、韩国、台湾的情况解释中国目前的用工荒。

西欧社会发展水平比中国早进百年,但是20-39岁劳动力到1995年之后才开始减少,只比中国早7年。西欧15-64岁总人口直到2010年之后才开始减少,几乎与中国同步。

将全世界所有发达国家作为一个整体,其20-39岁劳动力也是1995年之后才开始减少,15-64岁总劳动力到2010年之后才开始减少。

中国比美国落后90多年,比如中国2009年城市化只有46.6%,而美国1920年就超过了51%。但美国的20-39岁劳动力不但没有减少,而且还要增加到2030年,15-64岁总劳动人口还要增加到2035年。美国情况最能说明劳动力对国力的影响。美国和西欧在1970年代生育率都只有1.8左右,美国20-39岁人口在1990年之后开始下降,下降时间比西欧还要早几年。但是由于美国在1980年代之后将生育率提升到2000-2005年的2.04,而西欧却下降到1.51,奠定了美国一霸独强的人口学基础;美国20-39岁黄金劳动人口也从2005年之后快速上升,综合国力在不断上升,而西欧相对国力却在走下坡路。

下图是除中国以外的所有发展中国家的劳动力变化,20-39岁黄金劳动人口要增加到2035年,总劳动力要增加到2045年。

2007年拉美-加勒比海地区的人类发展指数为0.821,高于中国的0.772,说明社会发展水平高于中国。但是这个地区的20-39岁、15-64岁劳动力分别要等到2025年、2030年才开始减少。

东南亚国家目前的社会发展水平与中国接近,但是劳动力要等到2030年才开始减少。

联合国发展署2009年所列182个国家和地区中,中国排名92位,中国中国刚好处于世界中游。从人类发展指数看,中国2007年为0.772,全球平均为0.753,也说明中国代表全球平均水平。但全球作为一个整体,20-39岁劳动力要增长到2030年,15-64岁总劳动力要增长到2035年。

可见,中国不但是未富先老,而且是世界上唯一的“未富人已荒”的国家。

也就是说,刘易斯拐点理论只有理论价值,没有实际价值,蔡昉却将这个没有任何现实意义的理论来解释中国这么一个大国的劳动力短缺问题,并用来指导中国的人口和经济政策。

五、蔡昉的建议是南辕北辙

中国从经济结构看是典型的发展中国家;但劳动力短缺却与发达国家同步,蔡昉教授据此认为中国开始向现代经济迈进了。就像富人长了疥疮,蔡昉据此认为只要长了疥疮就是富人。

人力资源是最重要的资源,劳动力代表着国家实力。20-39岁劳动力高峰代表一个国家实力的高峰,而总劳动力下降意味着综合实力的下降。比如日本在1970年代和1980年代初期由于20-39岁的劳动力高峰,经济朝气蓬勃,连美国都感到了压力。但是1990年代之后日本总劳动力开始下降,经济也开始“日”薄西山,并且出现了很多社会问题,政局也变得不稳了。

中国20-39岁的人口在快速减少,总劳动力也将在2012年之后开始减少,意味着中国综合国力将走下坡路,而蔡昉却认为“刘易斯拐点的到来意味着中国开始向现代经济迈进”。 蔡昉也认为,“民工荒”非“民工慌”[9]。田雪原也说:“现在民工荒也好,劳工荒也罢,我们不用慌。我们控制人口、劳动力增长的目的就是要从根本上扭转劳动力过剩,从而促进发展。”

蔡昉的那种惯性思维是无法理解中国人口问题的本质的,也因此无法解释中国很多经济现象,但是蔡昉所处的位置使得他拥有解释权。蔡昉的“刘易斯拐点的到来意味着中国开始向现代经济迈进”的观点与田雪原的“减少人口缓解就业压力”的观点一样都是南辕北辙。2010年蔡昉还轻描淡写地认为用工荒只是中国社会“成长的烦恼”[11]。蔡昉却不知道,20-39岁黄金劳动力已经在快速减少,15-64岁总劳动力也将在近年开始负增长,现在的用工荒根本不是什么“成长的烦恼”,而是“负成长的烦恼”的开始。

天不老,地不荒,岁月长又长。但中国却是:国未富,民已荒,白发长又长。这次用工荒揭开了人口全面崩溃的序幕,面对如此严峻的情形,中国人口方面的最高智囊田雪原、蔡昉等人竟然还建议不要慌,这是再次对民族的犯罪!

蔡昉的那种惯性思维是无法理解中国人口问题的本质的,也因此无法解释中国很多经济现象,但是蔡昉所处的位置使得他拥有解释权。蔡昉的“刘易斯拐点的到来意味着中国开始向现代经济迈进”的观点与田雪原的“减少人口缓解就业压力”的观点一样都是南辕北辙。

蔡昉认为产业升级应该由市场和企业决定,政府绝不应成为主导[2]。这个观点如果放在其他国家的话,是绝对正确的,产业升级当然应该是市场行为。但是中国却不一样,中国产业升级和城市化滞后,就是因为政府的计划生育从源头上堵住了人口生产,导致劳动力“过剩”和“短缺”。上游是政府行为,却让下游的企业和市场来消化其后果,消化的了吗?政府拉的屎,却要市场来擦屁股?如果决策智囊有远见的话,就应该提前建议政府引导产业升级,加速城市化进程。但是当时蔡昉等决策智囊却认为中国人口会达到16亿,劳动力过剩,反对政府出手。现在劳动力短缺剧然来临,企业束手无策。比如珠三角,因为劳动力短缺,产业升级不但没有加速,传统生产方式复归迹象反而明显,大量家庭作坊雨后春笋般地出现,高能耗投入大增,高新产业投入大降,说明广东升级转型之路仍艰巨[10]。

现在蔡昉仍然认为“中国劳动密集型比较优势还没有丧失。因为劳动力的总量还在增加,而且今后相当长的一段时间内劳动力总量还是庞大的。尽管到现在为止,见到了一些转折的端倪,但是距离中国丧失劳动密集型产业的比较优势还很远,产业结构调整和转变比较优势是一个过程,是一个渐变的过程。起码是20年。”

企业界对劳动力的价值是最敏感的。比如目前中国的劳动密集型产业,依照蔡昉的逻辑,四五十岁的也应该可以胜任的,中国根本不会出现用工荒,但是几年前却出现了,很多企业倒闭,有些企业界却宁愿空缺或者转移到其他国家,也不愿意招收中老年员工。蔡昉认为2010年开始的用工荒是季节性的[11],但是事实将再次证明蔡昉的这一判断是错误的(就像他在2004年将民工荒解释成结构性短缺一样)。

中国20-39岁黄金劳动力已经在快速减少,而印度和东南亚却在快速增加,2012年之后印度这一年龄段人口将超过中国,并且印度的市场比中国更加健康,国际资金难道会等20年让中国产业升级?事实上,现在就有企业开始转移到东南亚国家[12]。

2009年蔡昉还认为人口红利并不如其他学者所认为的那样会消失,而且可以创造第二次人口红利,“一方面扩大就业,可以延续第一次人口红利,另一方面,提高劳动者的素质,通过社会保障制度的安排形成新的储蓄动机,这些措施合起来,不但创造出第二次人口红利,而且等于把两次人口红利重合了。”[13]

中国目前经济问题是内需不足,储蓄率太高,需要鼓励大家消费而不是储蓄,而蔡昉却反其道而行之,提出要“形成新的储蓄动机”。由于中国年轻劳动力出现短缺,而印度年轻劳动力却在不断增加,中国劳动密集型产业优势正在丧失,很多国际资金将涌向印度;另一方面,发达国家由于老年化,消费即将萎缩,国际市场容量将缩小。这两方面原因使得中国今后将越来越依靠内需。但是由于计划生育减少了上亿消费者,相对于内需市场来说,中国总劳动力“过剩”1亿多,消费者严重不足的情况下如何去扩大就业?今后中国经济最重要的特色是“年轻劳动力短缺”和“总劳动力过剩”长期并存。

六、蔡昉低估了老年化的危害

蔡昉认为:“老龄化也不是什么了不起的事。其实,存在两种人口红利。第一种人口红利就是纯粹从年轻的劳动力上面得到的,年轻的人口结构、充足的劳动力供给、高储蓄率。第二种人口红利就是当人们变老了,会为未来做储蓄”。

其实就像他将儿童抚养比和老年抚养比混为一谈一样,蔡昉再次将年轻人的储蓄和老年人的储蓄混为一谈。当一个国家有年轻人口结构的时候,储蓄是一种投资,是通过转变为人力资本而增值的。但是当一个国家是老年人口结构的时候,储蓄就不可能增值,而是会贬值的。这也是为什么现在国际资金都涌向人口结构年轻的中国和美国而不是人口结构老化的日本和欧洲。

蔡昉说:“有人担心,比方说现在三个人养一个,将来会变为两个人养一个,乃至一个人养一个,或者一个人养两个人,会变得负担越来越重。但是如果考虑到社会生产率在增长,将来一个人生产出现在三个人、五个人的产值,也是不成问题的。”

蔡昉的这一观点与李小平是非常一致的。但这种观点只适用于第一产业(农业)和第二产业(工业),不适用于第三产业。第一产业和第二产业,是可以通过机械化、自动化而提高生产率的。但是今后70%以上的劳动力分布在第三产业(服务业),第三产业的生产者与消费者几乎是1:1的比例,效率是很难提高的。比如说,照顾老人,最近数百年的劳动效率没有什么提高。老人不是大棚里的蔬菜和车间里的零件,是不可能靠提高生产效率自动化照顾的。

蔡昉说:“拿生产率高的发达国家和中国进行比较就会发现,发达国家的老龄化程度比我们高很多,但他们老年人生活水平也比我们高。至少他们的养老保障水平比我们还要高得多。”

可见,蔡昉对老年化并没有一个清醒的认识。发达国家目前养老保障还没有问题,有以下几个原因:

1、发达国家老年化程度还不算高,老年抚养比只有24%左右,总抚养还是历史最低,只有48%,而1950年、1960年、1970年却分别是54%、58%、56%。

2、发达国家早就建立的社保制度。

3、发达国家与中国有50年到100年的差距,有先发优势,通过国际投资,比如投向中国等新兴国家,收获中国等的人口红利。

4、依照人们在工作时期进行储蓄,退休以后花费储蓄的理论,发达国家的储蓄额还在上升,要到2015-2030年,才将呈现下降趋势[14]。

就是说发达国家的好日子还没有到尽头。尽管如此,发达国家已经在高度重视人口安全了,在努力鼓励生育以图提升生育率。

中国在养老方面不可能重复发达国家老路,因为计划生育导致未富先老,老年化来势汹涌,到2035年的时候,中国老年抚养比将超过35%(远远超过目前发达国家水平),但中国社保制度至今还没有建立起来。并且中国不可能通过国际投资来收获其他国家的人口红利,因为中国与其他国家只有一二十年的差距,并且中国到时候还是竞争不过发达国家。尤其是今后全球也面临老年化危机。2010年发达国家65岁及以上老人不到2亿,中国有1.1亿,全球也只有5.2亿;而全球15-59岁劳动人口却有43亿。但是到2035年的时候,发达国家65岁及以上老人超过3亿,中国有2.8亿,全球有11.1亿;而全球15-59岁劳动年龄人口只增加到50亿。也就是说,从2010年到2035年,全球65岁及以上老年人口增加了1倍多,而15-59岁劳动年龄人口却只增加17%。

蔡昉认为:“如果人口受教育程度很高,那么未来的职业和产业结构将更适应于老龄。对于老龄人口,社会没有觉得他们的价值会有降低,他们还可以是很好的劳动者。”

其实人的智力和体力基本同步,在20多岁的时候达到顶峰,只是知识有一个积累的过程,导致脑力成果有10年左右的滞后期,因此脑力劳动者往往在三四十岁达到人生的顶峰。今后即便产业结构有所改变,难道五六十岁的中老年劳动力价值会与二三十岁的时候等值?

七、蔡昉没有为中国人口和经济政策作出正确建议的信用

我对中国人口数据质疑其实最开始是受蔡昉的启发。2004年的时候看到一篇采访蔡昉的文章,说人口普查显示生育率只有1.22,但是蔡昉等人运用数学方法,将生育率修改成1.8,蔡昉说:“1.8的生育率任务可以完成”。我当时想,作为中国社科院人口所的所长,怎么能够将1.8的生育率当成政治任务来完成?

蔡昉的观点如果作为一般学者的个人观点,是无可非议的,学术本身就应该存在争议。但是由于中国目前的学术-政治格局,蔡昉是中国社科院人口所的所长,是国家最高智囊成员,占有其他人所没有的资源优势,影响决策的渠道很通畅,他本人还到中南海给政治局领导上课。主办多种研讨会。蔡昉还发布了很多绿皮书、白皮书、蓝皮书。从书名看,就知道对决策的影响力度。并且他又是全国人大常委,对人口政策制定拥有很大的决定权。李小平的观点再荒谬,也只是限于学术讨论,并且李小平没有参与人口数据的篡改,而蔡昉的观点却是直接影响人口和经济政策。比如蔡昉的刘易斯拐点理论,这几年不但占领了主流媒体,而且影响着各级政府的决策。因此,对于蔡昉的一些错误观点,需要及时指出。

蔡昉作为田雪原之后的中国社科院人口所所长,学术风格与田雪原有所不同。与田雪原“死撑”不同,蔡昉是“善变”,在不断修正自己的观点,虽然修正后的观点仍然是错误的,但总是能够占领舆论的制高点。蔡昉不是像何新所说的那样“用我今日之是攻我昨日之非”,而是“用我今日之谬攻我昨日之错”。

比如几年前蔡昉预测中国人口会达到16亿高峰。但是实际人口增长远远低于预期,2004年蔡昉修改以前的观点,认为中国人口在2030年达到14.4亿的顶峰。这几年在很多场合宣传了他的这一新观点。我在《大国空巢》指出,根据蔡昉的14.4亿人口预测,那么2005、2006、2007、2008、2009年人口增量分别为1055、1016、977、938、899、860万,但是国家统计局历年《国民经济和社会发展统计公报》数据表明,这几年人口增量分别只有768万、692万、681万、673万、672万。如果依照客观调查数据,近年实际上每年增加人口只有400多万。就是说蔡昉的14.4亿的人口总量预测也是站不住脚的。但是蔡昉至今还没有修正自己的观点。

总体看来,蔡昉的理论还只是从现象到现象,没有从现象上升到本质。蔡昉的长处是为现行政策进行“科学诠释”和辩护,忽悠得决策层云里雾里,对现行人口和经济政策很满意(人都有惰性,领导人也不例外,假如有人认为现行政策是如何科学合理,那么决策层还有什么改革的动力?);但蔡昉却无力正确地引导新的政策,蔡昉没有为中国人口和经济政策作出正确建议的信用。

八、建议蔡昉与赵本山合演小品《卖拐》

1980年中央迷信宋健、田雪原的“科学诠释”,出台独生子女政策;2006年中央迷信蒋正华、宋健的国家人口发展战略组,没有调整人口政策;这一届又将蔡昉选为全国人大常委(说明中央是很重视人口问题的,选蔡昉为常委,是因为蔡昉有中国社科院人口所所长的头衔),人口政策很大程度又依仗蔡昉,如果中央再次迷信蔡昉对老年化、用工荒、人口总数的“科学诠释”,那么十二五规划就不会停止计划生育,人口政策最多只是微调。可以说,蔡昉是新时代的宋健、蒋正华、田雪原(看来田雪原将蔡昉选为中国社科院人口所长接班人是有完全的理由的)。

由于蔡昉的鼓吹,现在各级官员和企业界都在期待中国会出现刘易斯拐点之后的第二次人口红利。但是最后会发现,大家被蔡昉的拐点理论忽悠了。下次春节晚会,建议赵本山选蔡昉为搭档,续演小品《卖拐》。赵本山只能忽悠范伟,蔡昉却能忽悠国家人口和经济政策。

蔡昉作为中国人口学最高研究机构—中国社科院人口所所长,又是全国人大常委,如果不提出停止计划生育并鼓励生育的建议,那么等于是占着茅坑不拉屎!

注释:

1. 蔡昉:劳动力总供给相对不足导致民工荒.中国网(来源: 南方周末). 2007-05-11. http://www.china.com.cn/economic/yzjj/txt/2007-05/11/content_8238165.htm

2. 中国走向发达经济的关键转折. 《21世纪经济报道》.2008-09-13.http://www.21cbh.com/HTML/2008-9-15/HTML_VG64VPS8PX8X.html

3. 政协委员蔡继明关于加快城市化进程的提案. 腾讯财经. 2010年03月02日. http://finance.qq.com/a/20100302/007521.htm

4. 涨工资剑指不公 社会期待职工上调工资落实到位.人民网(来源:《经济参考报》). 2007年05月29日. http://politics.people.com.cn/GB/1026/5793865.html

5. 易小非. 五角度对比国际经验 客观认识我国"涨工资"表态. 人民网. 2007年05月16日. http://finance.people.com.cn/GB/1045/5738636.html

6. 蔡继明:提高农民收入根本是加快城市化进程. 中国网(来源:《小康》杂志). 2010-03-12. http://caofeidian.china.com.cn/news/zhuanti/2010lianghui/2010-03/12/content_19596421.htm

7. World Population Prospects: The 2008 revision population database. United Nations Population Division. http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2

8. International Data Base (IDB). U.S. Census Bureau Population Division. http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php

9. 蔡昉:“民工荒”非“民工慌”.上海证券报. 2010年03月03日.

10. 吴江. 广东升级转型之路仍艰巨. 羊城晚报. 2010年3月18日. http://www.ycwb.com/ePaper/ycwb/html/2010-03/18/content_772116.htm

11. 用工荒:中国社会“成长的烦恼” ——访中国社科院人口与劳动经济研究所所长蔡昉.人民网(来源:《文汇报》). 2010年03月10日.http://theory.people.com.cn/GB/11110980.html

12. 部分外商计划撤离中国,转往印尼设厂. 中国日报(来源:美国之音). 2010-03-19. http://www.chinadaily.com.cn/hqzx/2010-03/19/content_9614451.htm

13. 蔡昉:可以创造第二次人口红利. 《21世纪经济报道》. 2009-09-08. http://www.21cbh.com/HTML/2009-9-9/HTML_8UMRLA0XKD3W.html

14. 人口老龄化拖累欧洲经济. 新华网(来源:文汇报). 2007年07月12日. http://news.xinhuanet.com/world/2007-07/12/content_6363046.htm