老家在湘西南越城岭,属五岭之一。毛泽东咏长征诗句“五岭逶迤腾细浪”,正是写出了五岭山脉绵延不绝的气魄。山往西走,又牵连着广西的群山,真有点“山深糜鹿好为群,水草丰饶隔世氛”的味道了。

山乡的历史平和宁静而又骚动不安,刀耕火种的汗水谱写着悠久古朴的文明。在过去缺乏现代传播工具的日日夜夜,唱山歌与谈白话就成了祖辈们抒情写意、传承历史与文明的主要手段。

山居的日子,没有歌声是会寂寞的。七十年代,放牛伢子最喜欢唱的童谣就是“结婚歌”。每当看到送亲队伍从石板路迤逦而来,放牛伢或放学归家的小学生总会拍着手使劲地唱:“新鲜婆娘(刚结婚的媳妇),屙尿屙到床上,男人(丈夫)一手码(摸)起,赖到(以为)芹糖(红薯熬制的糖)。”稚嫩的歌声和着鞭炮的幽香在空气中弥漫。那时的新娘子最时兴拿把新伞,这时派上了用场,慌忙撑开伞,遮住羞红的脸,一任未必能理解其中性的隐喻的儿童们放肆歌唱。这是一幅很带有古风的图画。歌是解闷的灵物,每当夜幕低垂,沉静的山村响起了锅、碗、瓢、盆的声音,随后,说不定哪家会和着这声音冒出悠悠的山歌。越城岭的山歌很得了山川的灵气,大都是念唱,一字一腔,每个字的音拖得很长。我曾听村里一位堂伯晚上唱情歌,“歌—是—山—上—那—棵—树—也—妹—是—树—上—那—根—藤—”抑扬顿挫,声调悠长,如林中弥漫的夜雾,忽而浓,忽而淡。既不同于“大江东去”,也不同于“小桥流水”般婉转,更不同于现今流行歌曲的大爱大恨,是高山泉水的那种味道,而里面所蕴含的人生韵味,又如老人头上的皱纹。不过,如今年轻人大都吼“妹妹你大胆地往前走”、“妹妹你坐船头,哥哥我岸上走”、“头顶着月亮头枕着山,睡觉觉酣声大如天”之类流行劲歌解气了,老辈人就埋怨:“唱山歌小调的越来越少了。”

山里人日出而作、日没而息,田间地头挥锄,林间小经穿行,山间小屋栖息,山歌成了解忧、解乏、消除寂寞甚至消除恐惧的重要工具。“隔山唱歌山答应”,山歌成了山民发思古之悠情、念天地之万变、沟通万物的心曲。小时候看电影《刘三姐》,听刘三姐唱“山歌不唱忧愁多,大路不走草成窝,钢刀不磨生黄锈,胸膛不挺背要驼”,便懂得堂伯为什么睡前总要唱唱山歌了。老家与桂林辖区接壤,现在到桂林市坐汽车走盘山公路也只需4个小时,其实《刘三姐》里的很多唱词跟乡亲们唱的大同小异,如“世上只见藤缠树,世上哪见树缠藤”就跟堂伯们唱的很相似。山歌唱情、叹命、说史、言志、规劝……一曲曲向后人展现前辈们的心灵史。

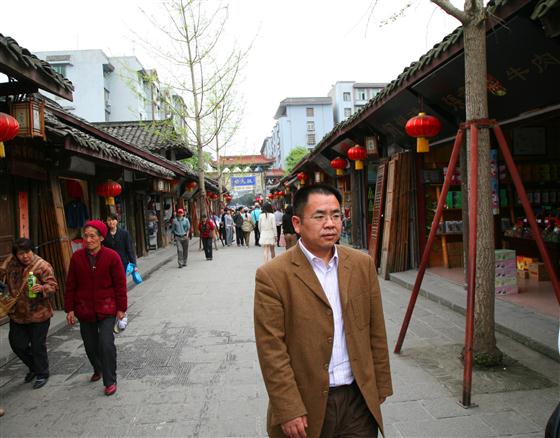

(图为邓清源在阆中古城采风)

如果说唱山歌是独处时心灵的独白,那么聊天则是群聚时识见的交流,它是山居夜生活的必备内容,是山民相互沟通、交流、劝喻的主要渠道。四川人称聊天为摆龙门阵,北京人称为侃,越城岭的山民则叫谈白话。夏夜,三三两两的谈白话者,来到某家院坝的大树底下,或躺或坐,尽兴地演绎着古往今来的故事。读过书的,绘声绘色讲杨家将、包青天,动情处随手拿根扁担摆起杨家枪法的架子,末了,重重叹口气:自古忠邪势不两立。没读过书的,就讲自己的人生见闻,看到谁家的孩子字写得好,必定推想出种种前景,“啧啧,有出息!”一句赞叹,便嘎然而止。对于名人,大家会摆出臆想的上厕所的细节。当然,最多的还是鬼故事,楚人本来就好巫风,所以大鬼小鬼的传说就特别多,直吹得毛骨悚然,才会有人突然插话:“凉幽幽的,明天怕又是晴天,地里的庄稼好久没见雨水了。”这时,大家才从神聊中回到现实中来,呼唤着捉迷藏的小孩,各自回家酣然入睡。冬夜呢,则坐在四方形的用木头做成的火柜里,天南海北无所不谈。这时的女人们,一边打着鞋底,一边交换着秋收冬藏春播的信息,或诉说着各自的甜酸苦辣。当然,重复得最多的仍是那些代代相传的道德故事,比如某某大逆不孝,嫌自己的瞎眼老娘只吃饭不能做事,偷偷把她背到深山中的大洞里,临走时,老娘还担忧:“记得回家的路么?”这时,这不孝的儿子幡然悔改,跪在老人面前哭诉自己不可告人的目的……或某某虐待老人,被雷劈死;或秦香莲被可恨的陈世美抛弃等等,动情处,也陪着故事中的人流眼泪。如果有小孩在场,她们会不失时机地训导:他养你小,你养他老,天经地义,千万不要学某某起坏心。直到九十年代许多家庭买了电视机,此风仍行之如初,大家互相串门,坐在火柜里,开着满是雪花点的电视机,传播着各自的阅历,散场时,往往花生壳一大堆。

越城岭的山里人待客很厚道。六、七十年代,如果爱打猎的家里来了贵客,那家的主人必定带着狗和猎枪,说声“你喝杯茶歇一下,我去弄点山货野味”,然后大步出屋,少则十几分钟,多则两三小时便凯旋而归,提着野物朝地下一丢,大声嚷道:“嘿,有下酒菜了”。我在姨父家就碰到好几次这种情况。1993年春节从成都回老家去看姨父时,他不无遗憾地说:“现在的野物少了,只能拿猪肉、鸡肉招待你了。”这里的殷实人家,大都喜欢自己买土制的曲药用大米、高梁酿酒,称之为米酒。八十年代后期我还在老家教书时,有家老伯的女婿在外面当了老板,提着人头马看老丈人。席间开饭时,老板很自得地说:“开那瓶几百块钱的洋酒吧!”老人眼一横:“喝自己的米酒嘛,洋酒你拿回去待客。”话传出来,村里的小伙子挺解气,买得起洋酒又怎么样?

有句令湘人颇为自豪的话:无湘不言勇。越城岭的山民们,在乱世年代,常出勇夫,清代名臣曾国藩的湘军有很多就来自这里。曾氏喜欢从村野招募军勇,认为这些人厚道,稍加训练就会成为忠勇之士,因而也喜欢从这些立了功的人当中提拔将领。于是晚清一代越城岭出的官就多,如两江总督刘坤一是继曾国藩之后深得慈禧宠爱的名臣;江忠源则是曾国藩手下的忠勇名将,乡中长老说他使的大刀有七十来斤。抗战时期,乡勇们零敲碎打也使日本人丢了不少兵马。听乡中长老说,有队日本兵从东安越山来新宁,有个乡勇藏在溶洞里,用套绳将队尾的一个日本兵拖翻到深沟,待前面的日本兵回过头来,他又飞快地用第二根套绳圈着另一个日本兵的脖子拖下深渊,然后消失得无影无踪。和平年代呢,也爱闯世界。八十年代末期,沿海富了,年轻人便很有点坐不住,一个一个沿着石板路涌向沿海捞世界。起初,老辈人还平和,常劝后生:“守着山林和田地,蛮好的。”到后来见人一批一批走了,也就萌生了昔日之勇:“要是我年轻,也会耐不住的,赤条条的怕偷还是怕抢?”八十年代末至今,这里35岁以下的成年人几乎没有不曾到沿海打工的。没挣着钱的回来后也不沮丧:“没什么了不起的,两百来块钱买次经验。”当然,话说得很豪气,不过心还是痛的。

时代在变,山里的世界也在变。前几年回家探亲,发觉这里山绿了、人富了、在家的青壮年很少了。随着手机、报刊电视等现代传播工具的深入,大家聚在一起谈白话的时间少了,缠着乡中长老讲故事的小孩少了,做事讲成本、遇事讲回报的人多了。传播改变着乡村文明的传承。

越城岭的山里人不是隐者,面对气象万千的世界,他们期待着用自己的脚板趟出一条条路来,说不完的故事象山上的树叶越堆越厚。