今天,在人民网上看到一则2010年01月12日的“旧闻”《2010年国考面试必须熟记的十大热点理论》,截图如下:

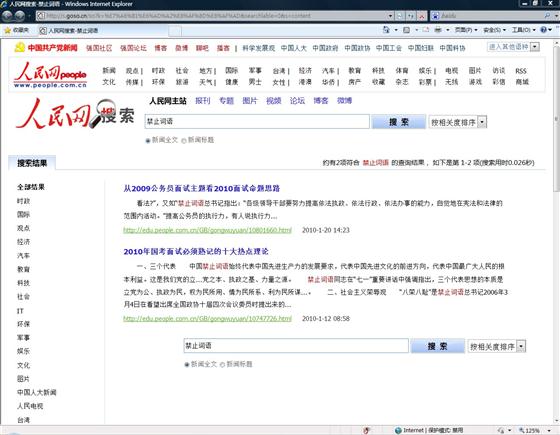

文中赫然出现“禁止词语”,并多次出现。每一处“禁止词语”实际代表哪个词,相信对于大多数看这篇文章的人,应该都不难猜到。当然,也不能保证每个人的觉悟都一致,担心之下,把这个“禁止词语”在人民网上再一搜,截图如下:

居然,有数量众多的网站登载了其中都包含有“禁止词语”的文章。

同 样是这个“禁止词语”,其隐含的意思,对于经常在网上写文章的人更是心中了了。有些词汇只能出现在报纸上,以及网上的官方媒体平台。假如你一时兴起,又一 不留神(实际上也没法留神,禁止词语比海鲜还要日日新鲜),洋洋洒洒写了千言万语,等到你一按“发表”按钮时,却弹出“您的文章中包含有禁止用词”,要 么被扔进垃圾箱,要么“被私密”,要么干脆被删除。

但是,就如上述人民网中的文章,同样含有“禁止词语”,却随随便便地被这么多网站转载,难道文章也有“出身论”?,只要是从“正确”的地方出来,就一定没有错,甚至可以在转载的时候连看都不用看一眼?。

谁敢担保自己永远正确呢?,不可能吧!,俗话说“圣人也有错的时候”,世事万物时时刻刻都在推陈出新,那我们是不是就像搜索引擎一样,机械化的对待每一篇含有“禁止词语”的文章?,又或者像那些开眼瞎子的网管一样,机械化的转载每一篇来源“正确”的文章?。

当 人民搜索和最近的盘古搜索上线的时候,我觉得很奇怪,这样的决策什么时候定的,这样的方案又是怎样思维的人拍板搞的,难道他们没有看见社交网络已经超越搜 索引擎,成为流量最大的网络媒介;难道他们自己不觉得,搜索引擎结果同质化已经相当让人厌烦了吗?。很明显,这又是典型的“经验告诉我们……”的机械化思 维作祟。或者他们还弄不懂为什么微博会这么受欢迎,为什么社交网络能够在年轻人中广为使用,这些变化的背后到底预示了怎样的社会趋势,面对信息万变的时 代,我们该怎样理解互联网,怎样审视信息。这些对于未来人们的生存,对于未来社会的发展,到底具有怎样的价值呢?。当满大街越来越多的人手持智能手机按按 拨拨的时候,我们还能将它看作玩物吗?,还能将网民看作是“特定的人群”吗?。假如我们将自己当作一个百年后的“电子人”,我们又会怎样评价今天的信息管 理观念呢?。

在今天,面对变化,面对担忧,除了“禁止”之外,就真的没有其他更好的办法了?,除了那些凭“经验”准备好的,看似“理所当然”的,“简单的能力型”管理手段以外,我们还应不应仔细想想哪些才是为未来“该做的”。

信 息价值最大化是人类发展不可逆转的潮流。对于信息的发布,禁止了别人的时候,实际上也禁止了自己。信息就像水一样,遇到高山,它会绕过去,遇到大坝,它会 爬上去,没有什么能够禁止住它的流动。只有流动的水才是鲜活的,才能滋养万物。信息也是一样,只有“活的”信息,才能疏通社会需要,才能平衡利益差异。 “禁止词语”只是限制了人,限制不了信息本身,只不过将信息本应具有的能量,或者说价值,很不均匀地集中到了少数人手中,信息的社会效用失衡使社会价值观 的天平倾侧,等待人们肯定是“权力跷跷板”的弹起,社会资源再分配实际上是信息价值最大化过程的重新修正,直至无限接近平衡的状态。

互联网并不虚拟,网民也并不只活在网上,只有信息最大限度地被每个人获知,信息最大的价值才能体现,这就是信息的归宿,与大海对水的意义般,如出一撤。