《资本论·第五卷》附录二

《2010:中国居住类房地产神话的终结》

正文

一:中国房地产业的真正市场规模分析

要讨论房地产业,我们首先必须讨论它的市场。要讨论房地产市场,我们首先必须对中国的整体市场有一个全面的概念。在《资本论·第五卷》附录一:《2008年中国的国民阶级结构分析》(http://blog.sina.com.cn/s/blog_4fc14be60100f6rc.html) 一文中,我们大家已经有了一个2008年中国国内市场结构的平面图,即下面图1-23:

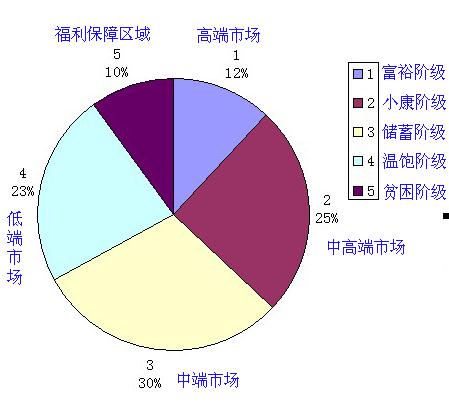

图1-23 2008年中国国内整体市场分级平面图

这个市场分级平面图,一目了然地告诉我们,目前我们国内的市场,从全国整体看,分成5个等级,它们分别是:福利保障市场——规模:10%;低端市场——规模:23%;中端市场——规模:30%;中高端市场——规模:25%;高端市场——规模:12%。

根据这些数据,我们可以说,我们已经建立起了一个中国全国范围内的整体房地产市场架构。不过,接下来,我们却要面临另外一个问题:在中国,存在着一个泾渭分明的现象:富裕都集中在城镇,而贫穷绝大部分都分布在农村;工商业多集中在城镇或高度城镇化的区域,而劳动力绝大部分都来自农村;同时政府针对城镇和农村的政策也有着本质的不同。于是中国市场仿佛被划分成了一个城镇市场和一个农村市场,而且这两个不同市场中的个人收入和购买力之间存在着很大的差距。既然我们上面分析出的整体房地产市场架构是全国范围内的市场架构,就意味着它不仅仅包含城镇,还包含广大的农村。而我国农村的房地产状况基本是以居民自建房屋为主,(当然,由于农村是中国的贫困阶级和温饱阶级集中地,农村居民自建房屋的模式恰巧充分符合了福利保障房的特点)。而我们现在需要讨论的重点,无疑是如何规范我们的房地产市场,也就是说我们的房地产市场化区域的房地产管理,因此,接下来,我们考察的重点就必须转换到房地产市场的集中地:城镇。这才是我们的房地产市场化的中心地带,也是目前中国居住类房地产业的重灾区。

我们现在需要讨论的不再是全国范围内的市场结构,而只是城镇范围内的市场结构,因此我们必须重新分析中国的城镇居民阶级人口构成,这样才能确定城镇市场的不同级别的范围和规模。于是我们必须重新回到对《中国统计年鉴2009》的数据分析中去:

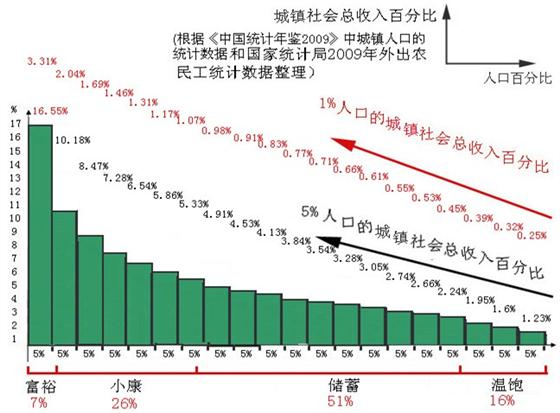

图1-25 2008年中国城镇和农村5%人口的级差收入对比分析

上图是我们在分析2008年中国国民人口阶级构成的时候产生的分析数据。从这个数据里,我们可以得出一个中国城镇居民的5%人口的收入分配明细,从而进一步得出2008年中国城镇居民的阶级人口分布:

图1-26 2008年中国城镇居民阶级人口分配图示

这里,我们需要做几点说明: 首先, 这份表的数据来源是《中国统计年鉴2009》。我们在分析过程中只是对所涉及到的数据进行了按比例的拆解处理。其次,这份表的统计范围是2008年的中国城镇居民和中国城镇居民的国民收入,因此我们将它命名为“2008年中国城镇居民阶级人口分配图示”。

在这个图的统计中,还有一个群体没有被考虑进去,而这个群体在城镇市场的建设中却是根本性的、基础性的、不可缺少的。这个群体就是被统计到农村人口里面的“农民工”群体。农民工群体,是一个中国特有的群体,在世界上都是独一无二的。他们有一个特征:被定性为农民,但实际上他们根本已经脱离农业,在专门从事工业生产;被定性为农村人口,但他们一年365天中,在农村家乡居住的时间不到30天,其余的335天都在城镇工作和生活;他们的贡献在城镇,但是社会福利系统都在家乡,一旦有疾病或者有社会福利需求,在生活的地方,大半必须由他们自己解决,而在家乡,随着他们在外面的时间日久,却逐渐被人淡忘。以作者本人为例,自打离职赴深圳,在家乡的工作籍被工作单位开除之后,我自认已经是一个纯粹的农民工(带着非农户籍,可根据国家统计局现在的统计标准,又不属于城镇居民),在家乡除了亲人之外已经一无所有,但是在广东15年,至今仍然是一个“流动人口”,所有的医保社保均必须由自己想办法去买,自己全资通过工厂买了广州白云区的医保社保,但是由于最后居住在花都区,(2010年及以前)医保社保在花都区无法使用,每年自己和家人还要出几千元医药费;15年在“外”,回“家乡”居住不足150天,实在让人禁不住有“离别家乡岁月多,近来人事半消磨”的感叹。

事实上,国家统计局从统计的角度,可以按照他们的方法,将农民工归入农村人口进行统计。但是,如果我们要分析出真正的城镇市场,就绝对不可以忽视这个人群,因为,就以国家统计局《2009年农民工监测调查报告(全文)》(http://cn.chinagate.cn/reports/2010-03/22/content_19655996.htm)的调查,2009年,不计算所有的农民工,仅统计外出农民工的人数(所谓外出农民工,是指没有在家乡本地打工,务工时吃住都必须在务工所在地而不能回家吃住的农民工),就有14533万人,已经占到城镇总人口(不含农民工人口)的25%,也就是说,如果城镇人口按城镇居民加上外出农民工的人口计算,那么每5个人中就有一个农民工。而且,这一个群体的基本日常生活消费和生存消费都是在城镇进行的。面对这样一个庞大的比例,如果我们在分析城镇的市场规模(无论任何产品的规模)的时候,忽略了他们,那么我们就不可能获得真正的城镇市场数据。

鉴于此,下面我们就将2008年的外出农民工人口纳入城镇阶级人口比例来重新计算:

根据《2009年农民工监测调查报告(全文)》的统计,“2009年全国外出农民工总量14533万人,比上年(2008年)增加492万人,而2009年,外出农民工月平均收入为1417元,比上年(2008年)增加77元,增长5.7%。外出农民工月均收入在600元以下的占2.1%;600-800元的占5.2%;800-1200元的占31.5%;1200-1600元的占33.9%;1600-2400元的占19.7%,2400元以上的农民工占7.6%。受雇人员的收入和自营人员的收入差异明显,受雇人员月均收入1389元,自营人员的月均收入为1837元”。这些数据已经足够让我们对2008年的外出农民工的规模和收入状况有一个基本的了解。因此,当我们把这些资料统计分析出来,就得到下面的图1-27:

图1-27 2008年中国城镇社会人口阶级分配图示

为了将图1-27与图1-26的城镇居民阶级人口分布图相区别开,我们将图1-27命名为“ 2008年中国城镇社会人口阶级分配图示”。以说明我们在计算时加入了外出农民工人口。

看到上面这两份图,大家一定会觉得非常诧异:中国的城镇市场中只存在四个阶级:温饱阶级、储蓄阶级、小康阶级和富裕阶级。这是不是说,在中国的城镇范围内已经消灭了贫困阶级了?

直觉告诉我们,这个结果似乎不正常。问题是,我们的直觉可靠吗?图1-27中体现出的阶级结构构成是中国城镇社会阶级结构的最终构成吗?

经济学是一门科学,仅凭直觉来做判断肯定是不可靠的,必须有具体的数据来支持才能成立。事实上,在我们去获取正确的数据支持之前,先从理论上,我们就已经可以否定图1-27中体现出的阶级结构构成是最终构成的观点。这个理论,来自于我们之前分析出的“5050X模型”。请见下图:

图1-28 国民财富分配的5050X标准模型

“5050X模型”是一个以“公平、公正、公开”为基础和前提建立起来的完善的社会经济体制下的社会财富分配模型,它体现出这样的一个基本概念:人类个体的财富,随着年龄的增长而增长,随着劳动的积累而增长,随着能力的增长而增长。另一方面,这个基本概念反过来看,又告诉我们,所有没有劳动过的人,不可能拥有财富,也无权拥有财富。因此,所有未成年人,必然是属于贫困阶级的人,所有刚刚开始工作的年轻人,必然是属于贫困阶级的人。因此,一个社会中的0-18岁的未成年人,以及所有初成年但仍然没有参加工作的19-22岁的各中高等院校在校公民,在他们通过劳动获得足够的财富之前,必然首先成为贫困阶级的一分子,这是无可回避的。就根据这个概念,2008年的中国,根据《中国统计年鉴2009》中表3-7的数据,0-14岁这个年龄阶段的孩子在全国总人口中的比例就高达17.3%,就算城镇居民的家庭人口数小于农村,独生子女占大多数,基本上的比例也不可能低与12-13%,也就是说,城镇当中至少有12%的人口,是属于贫困阶级的。而事实上,如果按未成年人群加上已成年但尚未参加工作的比例而论,12%的比例肯定小于贫困人口的实际比例,因为我们现在的事实是,15-17岁的孩子通常都是高中或中等职业学校的在校学生,也因此都是没有收入的。而在18-22岁的区间,更有相当于适龄孩子总数约30%以上的孩子们在大学或其他类似的地方接受全日制教育,他们也是没有收入的。因此,就实际来讲,任何一个城镇社会当中,存在至少15-18%的适龄贫困阶级,是非常正常的事。

但是,在《中国统计年鉴2009》当中,未成年人人群和中高等学校全日制在校学生是没有被单独反映出来的,他们被统计到了家庭人口当中,在统计中,他们也分享了父母或家庭劳动成员的收入而成为有收入的人,这种统计方法在降低了贫困阶级人口比例、扩大其他几个等级的阶级人口比例的同时,还降低了国民个人收入之间的绝对贫富悬殊指数。这不是一种科学的统计方法,但是在人类建立正确的财产继承观念、完善人类社会公共资本保障体系之前,这种统计方法却有利于政府减轻福利负担,让有能力的家庭分担社会的福利保障压力,(尽管它也同时也加重了较低收入家庭的负担)。目前世界上的不同国家基本都在采用这种相同的统计方法。因此我们在考虑城镇贫困阶级的福利保障房策略的时候也必须将这种情况考虑进去。

另外,在统计数据上,我们也可以推断出图1-27中的阶级结构的可疑性。根据国家民政部2010年6月10日公布的《2009年民政事业发展统计报告》(http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/201006/20100600081422.shtml)公布的统计数据,2008年中国的城市低保平均标准是205.3元/每人每月,即RMB2463.6元/每人每年。2008年全年的低保人口为2334.8万人。既然享受低保,毫无疑问,这2334.8万人肯定属于贫困阶级以内的人口,他们的比例已经占到了城镇社会总人口的3.125%。这已经说明,在城镇社会里是存在贫困阶级的,而且最低比例不可能低于3.125%。

这里反映出一个什么问题呢?难道我们的《中国统计年鉴2009》中的数据和《2009年民政事业发展统计报告》中的数据自相矛盾吗?这说明其中一定有一个统计数据是错的吗?

不是。上面的两个报告反映的统计数据都是可信的,问题在于他们各自统计的起点不同。《2009年民政事业发展统计报告》中对城镇低保人口的统计,是按照国家低保补贴之前的收入进行统计,而《中国统计年鉴2009》的统计却是按照国家低保补贴之后的收入进行统计。按照《中国统计年鉴2009》的统计法,原本属于收入极少的贫困阶级人口,一旦将低保收入也计算进来,他们中大部分的收入马上变成了3049.36元每人每年或以上,达到或高出了贫困阶级标准线,所以按照《中国统计年鉴2009》的数据,我们看到的城镇阶级人口分布里,收入在3049.36元每人每年以下的贫困阶级人口由于只剩下很少一部分(不足1%),因此整个5%的阶级状况就被提升到了温饱阶级以内。

我们说,对城镇低保进行补贴是对的,是公共资本对社会进行保障的正确做法。但是在《中国统计年鉴2009》中将这部分人的收入按照补贴后收入来统计,这种做法是否正确,就值得商榷了。原因是,公共资本(政府)对贫困阶级的福利保障是一种短期行为,其目的是为了提高他们的生存能力,使他们有机会实现向更高阶级的提升。但是这种补贴并没有持续增加他们收入的效果。今年对他们补贴了,他们就成为温饱阶级的人口,如果明年取消对他们的补贴,他们就又回到贫困线以下。因此,补贴收入不应该是,也不可能是让贫困阶级改变其阶级成分的方法。在统计这群人口的收入和划分他们的阶级地位的时候,我们就应该将政府对他们的补贴从他们的收入中区别出去。这样才能正确地反映出市场的真实构成。

有鉴于此,在《中国统计年鉴2009》的数据之外,我们需要在这里重点针对城镇社会的贫困阶级人口作单独分析:

一般来说,城镇社会的贫困阶级人口包含这样几种人群:

1-1,0-18岁的未成年人。

市场的构成以人为基本元素,家庭为基本单位。而人的财富的多少,一个最首先的原则就是所做劳动的多少。一般情况下,从0岁到60岁,年龄越大,劳动积累越多,财富也就越多。这是一个经济学概念上的财富累进的基本模式。不过,随着人类文明程度的进步,现在的社会已经将0-18岁的孩子划定为未成年人,规定未成年阶段为人类文明的传承阶段,孩子们必须接受教育,不允许社会单位雇佣未成年人劳动。因此,一般情况下,0-18岁的未成年人中,随着年龄的增长,只存在知识和能力的增长,而不会有物质财富的增长。因此,0-18岁的未成年人,在任何市场中都属于贫困阶级,而且是贫困阶级中的赤贫群体,他们完全没有购买力,必须接受家庭和社会的100%的福利保障,而人类自有家庭以来的实践也的确是如此:凡是父母双全的家庭,孩子的所有开支由父母承担;而在社会保障体系日趋健全的社会,单亲家庭孩子的开支,部分由社会承担;父母双亡的孤儿,则所有开支由社会承担。

这部分人群又可以分成三类:

1-1-1:0-14岁的未成年人

这部分人口实际上又分为两个部分:0-6岁的学龄前儿童和7-14岁的学龄儿童。这部分人口严格来说是不具备脱离开父母生活的能力的,因此无论社会对他们的保障需要提高到何种程度,都离不开与他们的父母及家庭的相互协作。而同时,中国现在已经普及9年制义务教育,即对7-15岁的学龄儿童进行了福利补贴,以及普及接种免费疫苗等一些社会福利措施,以目前的制度和财政实力而论,再有进一步的福利支出的能力有限。因此我们暂时采纳现行的统计方法,将0-14岁的未成年人划入家庭人口,不单独计入贫困人口之中。(请留意,这是针对现实的权宜之计。这部分年龄的人口,即使不单独计入贫困人口之中也不会改变他们是赤贫人口的实质)。

那么,对0-14岁的未成年,我们采取国家民政部同样的方法,只将没有家庭或者其他具有必须得到福利保障原因的儿童纳入计算范围。这部分儿童,根据民政部2009年5月22日《2008年民政事业发展统计报告》(http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/200906/20090600031762.shtml)公布的数据,为229.6万人,占城镇社会总阶级人口的0.31%。

1-1-2,15-18岁的高中在校学生。

根据《中国统计年鉴2009》表20-2的统计,2008年的高中在校生(含普高和成高)总人数为24889862人,占全社会的人口比为1.874%,由于城镇社会人口未成年人的中高等教育(这里包括高中教育)比例一般比农村要高,因此虽然城镇社会的人口只占全社会人口的一定比例,且城镇家庭的儿童人口在家庭中的比重要比农村小,但是我们仍然可以用这个比例(1.874%)作为城镇人口中的高中在校生(含普高和成高)的总人数占城镇社会总阶级人口的比例。

高中在校生(含普高和成高)是目前由其家庭独立承担责任的一个人口群,社会公共资本对他们的补助是十分少的,他们对家庭的市场能力的拖累比较大,但这种拖累其实主要原因与我们现行的教育观念和教育体制有关,只要革新观念、科学体制,他们对家庭的拖累不仅会降到最低点,而且还能为社会的繁荣和发展提供更有效的新能源。而不是象现在在高考制度和应试教育的危害下,他们的存在本身加重了家庭和社会的负担的同时,进入社会的初期仍然还是社会的负担,还要经过企业一定期限的再培训之后才能融入社会。这个群体,社会是有更好的办法,在不加重家庭和社会负担的前提下,减轻他们对家庭和社会造成的负担,而同时改善他们的生活和生存质量的。(具体的方法,我们计划在附录三:《凤凰涅磐:中国经济的2011-2015》会做更多的说明),因此,这个群体,我们按照正确的方法,将他们统计入贫困阶级人口的行列。

1-1-3,初成年但仍然处于脱产继续教育状态的人群。

我们上面说过,这个人群实际上是指年满14岁,已经进入中等职业学校完全脱产学习的学生,以及年满18岁,但仍然在高等教育学校完全脱产学习的学生。这个群体的人群,年龄通常介于14-22岁之间,他们有一个共同的特征:都没有参与社会劳动,都是属于没有收入的赤贫群体。根据《中国统计年鉴2009》表20-2的统计,这个人群2008年的总人口数为46564071人,占全国总人口的3.51%,虽然城镇孩子的受教育程度和比例一般高于农村,但由于没有更详细的统计数据支持,另外,按照中国的惯例,考入高等院校的人口,通常都被转换成非农人口,因此我们对这个人群的所有人口,暂时都按城镇人口的3.51%计算。折换成城镇社会总阶级人口的比例为2.85%。

1-2,收入水平在贫困阶级范围内的成年低收入人群。

根据《2008年民政事业发展统计报告》公布的数据,享受城镇低保的人口中,除了老人、在校生和其他未成年人之外,成年低保人口为1430.4万人, 而这群人的收入,我们在上面分析过,都是人均收入在RMB3049.36元/每人每年以下的人群中收入最低的部分。那么在图1-25表中,城镇人口里收入最低的4.85%中,即使我们按照补贴后的收入将这部分人口排除,仍然还有大约755.97万人的收入是低于图1-25中的贫困阶级标准线(3049.36元)的,根据以上数据,2008年的城镇人口中国家补贴前收入低于3049.36元的成年低收入人口的总人数为2186.37万人,占城镇社会总阶级人口的2.93%。

1-3,贫困阶级中的老年人口。

我们国家现在的现实是,由于计划生育政策的推行,虽然其目的是控制社会人口基数,不过作为结果之一,我们的社会老龄化也日趋严重。根据《中国统计年鉴2009》表3-7的统计,我国2008年的60岁及以上老年人口已经达到全国人口的14.01%,而根据国家人口发展战略研究课题组在中国人口信息网>人口词典(http://www.cpirc.org.cn/rkcd/rkcd_detail.asp?id=194)中对人口老龄化的解释:“人口老龄化:指人口中老年人比重日益上升的现象。促使人口老龄化的直接原因是生育率和死亡率降低,主要是生育率降低。一般认为,如果人口中65岁及以上老年人口比重超过7%,或60岁及以上老年人口比重超过10%,那么该人口就属于老年型”,说明我们现在的中国社会已经进入老年化时代。可见现在中国的老年人口的福利保障要求已经非常大,对这个问题的重视和解决也已经十分迫切。

那么,在2008年的60岁及以上老年人口中,贫困阶级的占比是多少呢?

以《中国统计年鉴2009》公布的2008年的城镇人口总数为基准,2008年的60岁以上的老年人口占全国总人口的14.1%,根据国家统计局出版的《中国人口和就业统计年鉴2009》中的表2-52,2-57和2-58, 我们得到以下数据:这14.1%中,城镇老年人口为43.94%,共81761677人,其中,靠离退休金、养老金收入(5.17%)或劳动收入(1.98%)生活的共53411487人,占城镇社会总阶级人口的7.15%,我们将这部分人口排除在贫困阶级人口之外。而其余部分老年人口中,靠最低生活保障金生活的占0.28%、靠家庭其他成员供养的占3.25%和其他(根据表2-52的说明:其他包括失业保险金、下岗生活费、内退生活费、原有积蓄、出租房屋及其他生活来源)占0.27%,这部分占城镇人口的4.673%,折合城镇社会总阶级人口的3.795%。这当中虽然有极少数是靠原有积蓄或出租房屋生活的,他们是否属于贫困阶级需要根据他们的实际收入或货币储蓄量来确定,但是同时,在我们不计入贫困阶级的靠劳动收入生活的老年人口中,肯定也存在收入极少的人群,而且其数量可能不少于靠原有积蓄或出租房屋生活的人口的总数。但同样我们现在也无法取得详细的统计资料来区分,因此我们用这两个部分的对冲来使我们的数据保持其对真实的更加接近。

综合上面数据,我们得出2008年60岁及以上老年人口中贫困阶级的占比:3.795%。

这样,我们就基本统计出了咱们当前城镇社会总阶级人口里的贫困阶级的比例:11.753%(不含0-14岁的非低保未成年人)。

(本文进行到这个地方,啰啰唆唆了一大堆,还真是有些太琐碎了,也许,“专业”的人士多半还没看到这里已经“不屑”再看下去,而普通平头百姓,恐怕一碰到文章开头的数字已经头大大了,因此,能够有耐心将本文看到这里的,恐怕13亿人里面也不会有几个。既然这样,我们自己也给自己放松一下吧,在继续往下写之前,我们先透透气,聊几句家常。

中国人有句老话,叫“人活一张脸,树活一张皮”。家里再差,出外面总是要给自己弄光鲜些;兜里再没钱,身上的衣服总要穿得象样些;肚子再饿,嘴皮上总得弄一片肥猪肉抹几抹。总之可以让人踩折了,却不能让人看扁了。可是,我们在这里都在做些个什么呢?人家国家统计局已经将所有城镇人口中的贫困阶级都统计到了温饱阶级及以上,干嘛我们非要将他们一个一个抠出来,让人丢人现眼呢?忒缺德啊!

没办法,我们非得这样做不可。因为,从经济学的角度,不可能存在没有贫困阶级的社会。一个没有贫困阶级的社会,肯定是一个不真实的社会。)

(下接3)