信为根,无根则无后

——从蒙牛“致癌门”看企业危机应对中的损害点判断

未免太乐观了,蒙牛!

注意到这几天已经有一些“业内人士”在预测蒙牛受最近发生的“致癌门”影响只会持续短短两三个月,便会恢复销量……

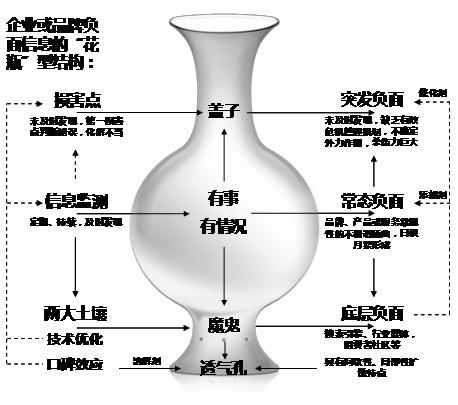

我以为,恰恰是这种乐观,让蒙牛接二连三地陷入舆论“旋涡”。而从公关危机管理的角度开看,如果根据我所总结的“花瓶”型负面信息结构来分析,这种乐观,就是导致“常态负面”向“突发负面”转移的“盖子”被揭开的诱因。所以,它非但不能将蒙牛从深陷危机的状态中彻底地拯救出来,反而加重隐性的负面压力。

就如这次“致癌门”发生后,几乎每个媒体在报道的时候都会不自觉地把蒙牛之前的类似于三聚氰胺等旧账,又都翻出来批评一遍,以后蒙牛一旦再发生什么“门”,那么,这次的“致癌门”又成为另一个旧账。如此累积,这些旧账就像一个个临时被压住的“魔鬼”,“底层负面”不断叠加,一有外在的诱因把“盖子”掀开,带来的危害则更为严重。

蒙牛还能经得起几次“魔鬼”这样跳出来的闹腾呢?

事实上,问题的根本不在于如何暂时压住“魔鬼”,而更重要的是如何及时、正确地化解“常态负面”,避免其转化为“突发负面”,进而成为企业的严重公关危机。

正如“业内人士”们所了解的,乳品业是一个负面多发的行业,这一点,让包括近几年趁中国乳业“多事之秋”大肆抢占市场的国外乳业品牌也时刻不敢掉以轻心。

日本地震频发,而日本人的防震、抗震、救震意识和能力都更强。按这个道理,中国的乳品业也理所当然应该具备较高的危机防范意识和能力吧?然而,蒙牛们的实际表现却实在和它号称的行业地位不太相称。

事情远未过去,此时就来梳理一下的话,我们不难发现,蒙牛的危机管理体系中有两处明显的“失误”。

根据“花瓶”型负面信息结构,我们可以看出,最有效的“底层负面”化解土壤是强大的口碑效应和恰当的技术优化这两大要素。我相信,对蒙牛来说,这个道理是ABC的东西,不需要再强调的。

蒙牛的第一处失误,正是没有平衡好“口碑效应”和“技术优化”这两个基础要素的关系。到底孰轻孰重呢?

我们不难发现,包括在此次“致癌门”的应对上,蒙牛大量,甚至是过度地使用了“技术优化”的手段,而忽视了“口碑效应”的价值!以至于在危机的持续作用期,就迫不及待地发动了猛烈的广告攻势,以及删除相关报道的手法。

相比于之前发生三聚氰胺事件的时候,伊利、蒙牛、光明等企业几乎是不约而同地开放工厂或全环节生产过程等举措,蒙牛在“致癌门”中的道歉难以令人满意。原因就在于,前者显示出企业面对错误的改正决心,而后者非但未能赢得消费者的谅解,反而极易招致公众,甚至媒体反感。

从危机管理的角度来分析,就折射出企业面对“突发负面”,损害点,尤其是第一损害点的判断是否准确,处理措施是否及时、得当。

此次“致癌门”,和之前的“三聚氰胺”, 两个事件的第一损害点,其实有相同之处,即都是首先打击企业的“信”,以及能够承担“信”的“责”!那时的蒙牛,牛根生能够及时地站出来说话,坦然认错,昭示蒙牛有足够的担“责”之“信”,加之当时有整个中国乳品业“抱团”,共同面对行业危机的大环境,所以,能够赢得了消费者的谅解,挽回了信赖,和市场信心,比较快地渡过了危机。

那这一次呢?

蒙牛的第二处失误就在于对负面的第一损害点判断错误。所以,蒙牛自然也就没表现出足够的“信”,更不要说把“责”推到“草”上! 因为,它要给第一损害点找到担“责”的主体,就是大家所知道的“草,这次是你错了”!

如果仔细研究,我们不难看出,两个事件所反映出来的本质上是一个道理:“信”为“根”,无“根”则无“后”!信,包括企业的信誉、消费者的信赖和市场的信心,三者缺一不可。

企业无“信”,品牌则无“根”,市场亦无“后”!

乐从何来?!