曾军庆:论中医的治病原则

2014/08/08

1、中医教科书、有关中医的论文、中医的各种经典著作关于治则的内容多如牛毛,比如大部分著作论文在论述治则时都会列举出扶正祛邪、正治反治、标本缓急、三因制宜、以平为期、调和阴阳等等,可是这些原则先用哪个?后用哪个?同时运用?这些原则之间的关系是什么?这些治则如何贯彻到具体的诊疗实践中?这些问题都没有明确详细回答,其实质是著述者本身缺乏对治则的深刻认识,没能融汇贯通这些治则之间的内在逻辑关系,因此也只能往流于简单罗列和经典引述,为此本人很不满意、很不以为然,觉得这些论文、著作简直是浪费了我等学习者的光阴也!

2、抱怨与批评之余,本人觉得有必要提出自己总结的一套治则体系。注意是“体系”,要知道,体系的特点是,除了要阐明若干条治则外,还要阐明各条治则之间的关系,即要阐明治则系统的结构,而非若干条治则的简单罗列与经典引述!

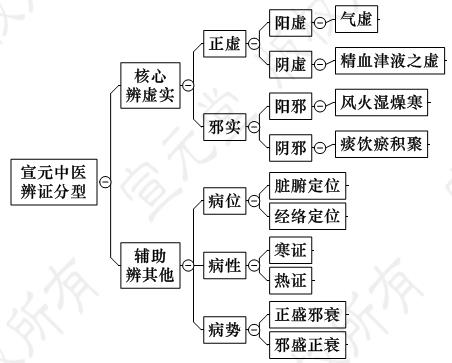

3、因此,本人在研究宣元中医辨证分型模型基础上,苦苦思考(思考过程省略1万字、脑细胞损失1万个)之后,提出了如下的中医治病原则(治则)体系:

1)一级原则——论治求本。 这里的“本”有两个意思:一是指根本、本质;二是指主要。论治求本,意思是指治病必须根据疾病的本质和疾病的主要原因。根据宣元中医的辨证分型模型,疾病的本质,只有两类,一是正虚,二是邪实。医者根据诊察结果后,只能把疾病的本质与主要原因归属到这两类中的一个或几个,而且还要作出判断,这两类本质与主要原因(假如有两类的话)里面,哪个是主要的,哪个是次要的。针对主要的,必须优先解决,针对次要的,可以稍缓解决,或者两个都差不多,那就同时解决。

2)二级原则——扶正祛邪。如果主要的矛盾(本质或主要原因)是正虚,则扶正。如果主要的矛盾(本质或主要原因)是邪实,则祛邪。

3) 三级原则——致中调和。接着上面的,确定了扶正还是祛邪后,那么就需要考虑:如何扶正?如何祛邪?这就需要分析正和邪的本质了,我们从宣元中医辨证分型模型,不难知道:无论正虚还是邪实,都是因为某一个或某几个生命组元发生了偏差(变异、失常),或某几个生命组元之间的关系不和。所以治疗的核心,要么是纠正这种偏差,使其恢复到“中”(中者,不偏不倚也),要么是调和生命组元间的关系,使其从“不和”到“和”,这样这三级原则就概括为“致中调和”。

4)四级原则——有两个:以偏正偏、抑强扶弱。接着上面的“致中调和”。致中,必然要消除”偏“,”偏“和”中“是对立的,《内经》说的正治反治其本质就是“以偏纠偏”原则,由此能推演出很多具体治疗方法,如:寒者热之,热者寒之,坚者削之,客者除之,劳者温之,结者散之,留者攻之,燥者濡之,急者缓之,散者收之,损者温之,逸者行之,惊者平之等等。调和,就是针对关系而言,结合阴阳五行就有阴阳关系、五行关系,针对这方面,中医的原则是抑强扶弱,与阴阳五行结合,就能衍生出具体的方法如扶阳、滋阴壮阳、涵水滋木等很多方法。

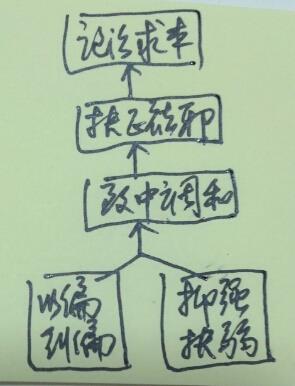

4、这四级五原则之间的关系概括为:

(1)从上往下:论治求本原则是中医治病的最高原则、最高纲领,扶正祛邪原则是论治求本原则的进一步落实,致中调和原则是扶正祛邪原则实现的条件,以偏纠偏和抑强扶弱原则是致中调和原则实现的条件。

(2)从下往上:遵循以偏纠偏、抑强扶弱原则,其目的是为了实现致中调和原则,实现致中调和原则的目的是为了实现扶正祛邪原则,扶正祛邪原则是落实论治求本原则的相对具体化原则。

5、大家可以看到,本人上面论述的治则体系,治则之间有着严格的层级结构和步骤次序,且自圆其说,因此本人自以为此治则体系更严谨、也更能指导临床实践,为此特分享出来与大家探讨。

附:宣元中医辨证分型模型