从农村考大学,上了畜牧专业。家乡人不理解“畜牧”,言其为“养牲口”。得知我考上大学,却读了畜牧,不少人很是诧异:“养牲口”还需要上大学?

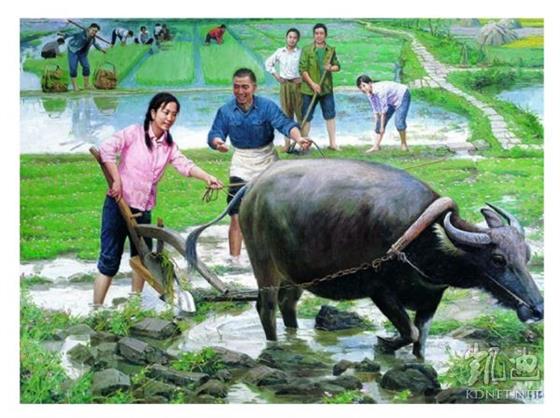

起初,我也大惑不解!好不容易考上了大学,还是重点大学,怎么会是个“养牲口”的专业呢?在经过专业熏陶后,方知 “养牲口”与“畜牧业”的区别。家乡人常说“养牲口”是以经验为基础的传统农业,大学教授“畜牧业”是以科技为支撑的现代农业。

中国“养牲口”的历史悠久,驯化饲养动物的种类也颇为繁多。但传统的“养牲口”相对应的是“做庄稼”,也就是说“养牲口”与“做庄稼”相配套。有什么样的种植活动,就有什么样的养殖活动。所谓农牧结合,相互补充,循环利用。因此,“养牲口”是传统农业经济活动的重要组成部分。在迈向现代化道路上,中国是后起国家、后发国家。中国畜牧业与西方畜牧业现代化差距甚大,在西方完成畜牧业现代化的时候,中国开启了畜牧业现代化进程。中国历史悠久,不缺乏“养牲口”的人,但缺乏“畜牧业”现代人才。

牲口是牲畜的俗称。“牲”与“畜”原本是有差别的。《周礼•庖人》曰:“是牲者,祭祀之牛也。”《说文解字》曰:“牲,牛完全也。”联系起来看,牲是祭祀时所用之全牛。“畜”字在甲骨文中上半部是“丝”,有绳索、捆绑之意,下半部是长有谷物的“田”,有以田间谷物喂养之意。两者合起来,“畜”字本义即是以田间谷物饲养圈舍的动物。一个“畜”字,完美反映了中国农牧结合的悠久传统。牲和畜的差别,在《周礼•庖人》中讲的清楚:“始养之曰畜,将用之曰牲。”后来,“牲”与“畜”并用为“牲畜”。在使用上,牲畜有时泛指饲养的各类动物,有时专指服务于人、供使役用的牛﹑马﹑驴﹑骡等。

“畜”字两个读音,一个读作xù,一个读作chù。以我的观察,在做动词时,“畜”读作xù,比如《诗•小雅•蓼莪》:“父兮生我,母兮鞠我。拊我畜我,长我育我。”《诗•小雅•我行其野》:“尔不畜我,复我邦家。”《左传•哀公二十六年》:“天下谁畜之?”《孟子•梁惠王上》:“仰不足以事父母,俯不足以畜妻子。”在做名词时,“畜”读作chù,比如《说文解字》:“畜,田畜也。”《左传•昭公二十三年》疏:“家养谓之畜,野生谓之兽。”《汉书•李广苏建传》:“拥众数万,马畜弥山,富贵如此!”以及畜生、畜肥、畜力、畜疫、幼畜、牲畜、家畜、六畜兴旺,等等。牲畜(chù)不能读作牲畜(xù),畜(xù)牧业也不能不做畜(chù)牧业。

在我们家乡,习惯上不叫牲畜叫“头牿(gù)”。先前,在与家乡老少相处的日子,知道了“头牿”是怎么回事,也就是服务服役于人的牛、马、驴、骡子。但从来没有想过,这两个字究竟怎么写。最近,大姐在回忆父亲的文章中写道,当年父亲扮作“头谷”让她骑!我觉得,这“头谷”有点不靠谱。“头牿”是牲畜,是动物,而“谷”是作物,是植物,两者不相干。于是,我在微信圈里将tóu gù写下,求助朋友二字写法。参与的人不少,提供了不少特色答案,比如犊骨、犊牯、头谷、头箍、独孤、头牯等等。钟平安先生信誓旦旦说一定是写作“头牿”,并提供了进一步求证的线索。通过检索查证,在了解“牿”字身世后,我完全信服了!

“头”字繁体作“頭”,本义即是身体中如豆状的部位,豆状头颅。头牿繁体写作“頭牿”。关于头,大家似乎并无异议。关键是“牿”。“牿”字有三解:其一,饲养牛马的圈舍。《说文解字》:“牿,牛马牢也。”《书·费誓》:“今惟淫舍牿牛马。”其二,绑在牛角上使其不能触人的横木。《易·大畜》:“童牛之牿,元吉。”其三, 古同“梏”,桎梏,束缚。综合以上三解,可以理解“头牿”,当是头戴“笼头”等束缚,受制于人、服役于人的牛马一类的牲畜。

至此,我想起一个谜语,谜面是“一口交掉牛尾巴”,谜底“打一字”。这个字,即是“告”字。一开始,我以为这是“戏说”。后来,进一步查阅“告”字身世,才知道“的确如此”!在甲骨文中,“告”字就由上下两部分组成,上半部是代表祭祀所用的“牛”,下半部代表念念有词,向上天祈福的嘴巴。当“告”的祝祷本义消失后,另造出两个新字“祰”和“诰”。如此以来,一个“牿”字,有两个“牛”一张“口”,意味着多干活,少说话,不张扬!

头牿是农业“财富”,农民“宝贝”。一个“牿”字,将老黄牛、孺子牛、拓荒牛的“三牛精神”表现的彻头彻尾,淋漓尽致!由此可见,当父母言说自己是子女的头牿时,其用情至深!这是来自父辈的深情厚爱,晚辈决不可无情受用,自然要深情回馈,善事父母,这就是一个大大的“孝”字!