今天是9.18国耻日,想写点什么。历史上,日本以岛丸之地侵略了中国,警钟哀长。如何使历史不再重演?我们需要研究并关注日本这个国家在政治军事经济以及社会文化等各方面问题。

基于该视角,就昨所看到媒体有关林张关于杨的后发优势之间的三者的争论稍释浅见。本于微信简抒看法,因是个老问题,涉及诸多赘述于早年文章中的看法,转于文案述略。

一、单一看待产业政策的利弊:日本范式的审读

日本的强政府模式,为后发展历程市场化国家研究赶超战略所普遍借鉴的一个范例,虽然日本“强政府主导”的积极的产业政策发挥了积极作用,但单纯归咎得益于强政府干预的分析,并不尽然。我们需要全面看待日本这个并对日本的政治经济社会等问题。

1.上世纪70年代后,日于50年代美国占领军时期,进行市场化改革,因始于银行业的“道奇整顿”计划所解散的传统系财阀,如:类似北海道制铁等垄断企业被分割为六家...。在这些企业再次从分散完成整合后,曾配合资本时代,独立系财阀崛起,并迅速征战全球,家用电器领域曾有霸占他国江山之势。究其背后,西方学者归纳为:日本在战后迅速发展的内因是,东方特有的政治文化及传统社会布局之间曾形成良性互动的制度机制。

日本来自于日本明治维新幕府“圈地运动”所募资本所形成的传统系企业财阀,再次整合后,交叉发展并进一步壮大,从日本文化源流看,是日本军国主义背后的重要推手。

日本传统系企业财阀以日四大传统财阀的三井、三菱、住友和安田为核心,形成家族财阀为中心如:三菱、三井、住友、富士(芙蓉)、第一劝业银行、三和等六大垄断财团掌握着日本的经济命脉,控制着日本的大量公司。以及战后兴起的以日历、松下、本田等位代表的独立系企业财阀。其中一些传统系企业财阀在侵华战争中犯下了滔天罪行。而日本狭隘的好战岛国文化流传则以其作为重要的载体。

2.日本阶段性产业政策地位突出,但并非万能,其背后的社会文化结构需要深思。据今井贤一、小宫隆太郎《日本的产业政策》记载:日本在经济发展最为成功的上世纪70年代,产业政策拟扶持飞机、轮船、数控机床、海上钻井平台等重化工业产业,可见日本传统系企业财阀环绕的嗜武魂魄阴魂不散。但是,相反,在“后儒家”文化传统布局与市场经济结合下,那些并未获得正负扶持的领域,如,节能汽车家用电器等日用电器电子机械精密仪器等工业,却意外成长起来。而就比较优势来说,日本并不具有发展精密仪器集成电路等所需禀赋,这能否说其具有其他的资源禀赋呢?而就“东亚模式”被关注到以后,当时海内外学者曾归纳:东方特有的政治文化及传统社会布局之间曾形成良性互动。

二战中一份历史流传资料表明:美军在太平洋战争中曾提交两份方案,一份登陆作战,一份投原子弹到日本本土(广岛与长崎)。但是,对于日本这个民族文化的研究,使得第一份作战方案被否决。因为,嗜武的日本岛国文化会使这种“武士道”精神的魂魄依附在孩童身上,那么,即使美军在登陆作战下占领日本,这种疯狂的嗜武文化会影响到每个孩童去赴死,拼命到最后一个人。我们在伊斯兰极端组织的人体炸弹中看到这种非人性的场面。所以,当时,美军海军部建议选择投递原子弹到日本本土,吓住天皇,迫使其投降。因为,再多投几枚,天皇就成了真正的孤家寡人。

可见,日本二战后经济崛起,能够形成军力,并威胁周边的情形一直存在。

3、 日本每次产业政策却能够在特定土壤下驱动了战后日本经济的高速增长。据早期曾于社科院研究亚太及日本问题专家金明善先生1992年著述记载:于90年代日本第十三个‘国民经济倍增计划’进行以前,已经完成了“三A”革命,即,FA(工厂)OA(办公)HA(住宅),三个自动化革命,并发布了《技术城市法》,这正类同于当前时代是否有“智慧城市”法案一样的巨大的产业变革与人本主义的市场的发展空间。(见 崔日明 赵渤 《知识经济与我国对外经济贸易发展研究》,经济日报出版社2002版)

自明治维新至上世纪80年代,日赶超欧美产业政策基本完成。如:1993年日本成套设备与电子技术产品已形成对东亚地区的巨大顺差,并且,其对东亚贸易的顺差1993年已超过美国。据日本经济研究中心估计,2000年日本对外贸易额将达到10628亿美元,其中以东亚为主的亚洲市场将吸收日本全部产品的37、4%,美国将吸收28%;日本从亚洲市场的进口将占其全部进口的38、1%,从美国的进口将占24、8%。但是,日本高速增长却嘎然终止于90年代泡沫危机。

二、产业政策实现的几项要点:国内外学者的观点评价

在其背后除了产业政策,到底有哪些说不清的内容可以归纳?勿庸质疑,产业政策的贯彻虽功不可没,但对于经济的成功与失败的总结亦应是二分的:后儒家政治文化与东方传统文化布局之间的互动模式与制度机制的现代化过程,曾为战后日本‘强政府’产业政策顺利推行提供了条件,同时亦对在此土壤中形成独特的管理、制度及机制形成变革,提供了孵化的环境。这一点,却是我国目前亟待关注并有待借鉴的。

根据塞缪尔 亨廷顿、E 布莱克以及中国台湾的萧敦煌等学者研究观点,可总结如下几点:

(见 赵渤 东方特色的“经济发展模式”经验再探讨,《2001年世界管理大会论文》(世界经济研究专刊)2001年12月)。

第一,“东方的(具体说是中国的)传统观念具有一种社会文化、政治文化”。具有一种“尊重”与“权威”秩序,从而可以在东亚国家与地区动员各种资源,激发人的主动性与创造性。而美国“道奇整顿’时所解散的传统系财阀,再次完成整合,同时独立系企业财阀的形成亦可归咎于这一点。同时,这种充满封建文化的传统系财阀,亦是我们在产业发展的各个阶段,需要关注的对象,其折射出日本政治经济及军事的动态。

第二,后儒教精神是解释东亚活力的重要变项。它的涵义是人民在日常生活中所实践的儒家伦理可能是解释东亚活力的重要变项。这种社会文化秩序、结构与布局却为新的制度机制、管理创新与管理文化提供了生成的土壤。事实上,在这一阶段,二者能够形成良性互动,它不仅影响了日本的管理创新的特色,亦曾使美国企业感受到了威胁。如,70年代后的日本,跻入世界前500家企业日益增多,引起美国的恐慌。它启发了美国研究日本的社会传统人文结构下的管理。这启发了近二三十几年管理学新思潮与不同国家国情结合的研究与应用。

第三,东方传统文化与经济发展有很强的相关性。即:传统文化因素形成的是一系列有秩序、制度化的文化布置,它提供东亚国家与地区政府的产业政策获得一个可能的“合理”的“机会”,被人民所遵从,产生效果。日本恰恰在制度机制与管理模式创新中,充分利用了这一点。

第四,东方与西方重视“资本”主义不同,重视“人本”主义。正是“人本”主义的正确的政策有效地动员了地方和国外的资源。它提供日本产业政策能够在特定的环境下获得执行,并变革了日本的管理模式,形成了“政府主导”下能够在传统的“后儒家”人文社会布局下,与有效的制度机制加以配合。

而这种文化秩序布局不管是自然主义的社会关系,还是权威与尊重并存的行为观念,这些观念所引导的社会行为是与美国化的自由市场经济的制度机制不能等同的。

为什么日本90年代日本的高速增长会一去而不复回潮?假设暂且不考虑国际政治经济形势、经济与科技变革周期,以及经济发展阶段因素,存在不可否认的一点在于:日本传统文化秩序在“西化”趋同中,“后儒家”文化布局下的创新的制度机制与管理模式,在与日益消逝的传统文化结构与布局之间的互动中,产业政策的执行效果及管理创新协同能力,都不同程度受到很大的影响。

传统社会文化结构与秩序的布局同制度变革体系之间的关系的分析,是考量一个国家政府治理能力,并且能够突破经济发展酷掣的一个重要变项?我们可以将其作为一种初始禀赋来看待,它即可以是一种优势禀赋,亦可以是一种劣势禀赋。

1989年布莱克与杨骤在《国外社会科学》第4期载“现代化与政治发展”一文认为,需要重新思考如下四方面的内容:(见 赵渤 东方特色的“经济发展模式”经验再探讨,《2001年世界管理大会论文》(世界经济研究专刊)2001年12月)。

首先,它应当重视评价前现代社会中产生的有利于和阻碍现代化的各种因素(说明:传统人文布局一直被西方认为是一种落后的,阻碍现代化过程的选项,是否应该消除?是否可以列为优势选项?)

其次,它应当把反映在科学革命和技术革新中的知识进展看作社会变革的原动力,正是知识的进展使人类社会的变革区别与过去任何社会的变革;

再次,它应当着重于检验整个社会在政治、经济、社会、文化和科学技术进步所提供的可能性和利用这些因素的能力;

最后,应当批判地评价某个社会的领导者如何利用各种政策去改造传统制度和观念的遗产,目的在于在这样的基础上利用可行的政策来有选择地向先进的社会借鉴,并推动现代化的进程。(说明:传统社会的文化结构与布局不该被全盘否定,相反,为了向一直以来为西方学者所认为的先进西方化社会体系变革,来推动一个社会现代化的过程,而改造传统人文布局及秩序,甚至消灭它,应该被重新考量。事实上,它是愚蠢的,退步的,会消除我们的优势)。

他认为:社会变革的动力新的认识:生产力发展并非与传统文化决裂的过程.

实际上任何国家在选择与该国相适应的发展模式的时候,不可避免地要同固有的制度与传统文化发生互动。与其说是与固有的制度与传统文化决裂,不如说其实质是是否在科学和技术进步的条件下对经济(跳跃〕发展作出功能上的适应。日本在经济高速发展的过程中或多或少地表现出了这种适应性。(见 赵渤 东方特色的“经济发展模式”经验再探讨,《2001年世界管理大会论文》(世界经济研究专刊)2001年12月)。

三、值得关注的问题:土壤的禀赋优势与结出果实的方式

在后发优势崛起的分析中,另一个值得关注的问题是,我们如何看待日本科技创新机制问题。以当前我国技术创新及其开发应用程度看,即使对照上世纪70年代时的日本,亦存明显差距。我们引用当时日科学技术厅统计:日本从上世纪60年代科技创新与转化能力为美国的八分之一,而70年代差距已缩小至三分之一。就目前来看,我国尤有不及。这个变项不仅应思考于制度机制变革中迅速超越,亦应积极挖掘传统文化的土壤,配合传统的社会人文结构与秩序的协同考量加以激发。

目前我们科技创新转化环境是极其恶化的。记得曾有几位圈里企业大咖老总等友人邀请我做项目或者进行某项研发合作,我曾无奈屡次谢绝。无奈在哪?无奈的是我很难组建出胜任的研究团队。这种情况也许有些难以理解。因为,即使于社会广泛理解精英积聚的高校及科研院所,亦是很难挑选出可组建的研究团队。即使作为应用学科,往往并不能自应试教育校门到校门或善于投稿于sci的专家中选取,那是根本不可能理解的,这是个很有趣的现象。我们的高校与研究机构的商业课题多来自国有机构关系型资源,而乏有市场前沿创新中的合作来源,这是个自居自乐的局内游戏。这种机制下,良知的学者展开惠及专业的自由研究成为负责任的一个选项,但是,这个比例所影响的创新空间却是很小的。这相较于日本在科技创新的高速成长的转化率来看,在制度与管理创新机制上看,却是一个亟待突破的重要管理与制度方面的掣肘。或会扯了经济的后腿。

虽然产业政策是必要的,但是它是否成功却是一分为二的,往往是一个涉及诸多因素的综合性问题。因此,在我们理解”强政府“主导如何成功时,不能略过的却是它的一项派生物:日本曾在东方后儒家文化布局中进行了制度与管理的创新,如,大众所熟知的美国作家威廉 大内三部曲(企业文化、Z理论、公司战略)则是基于日本社会体系的研究。

我国国情在近几十年的发展中,存在所不能忽视的是:滋养各类要素成长的传统文化在消逝,使得我们在重构管理秩序与建设有效的制度机制上,亦面临重新挖掘与培育的问题。

历来,以“强政府”主导的科技进步,我国拥有很大优势,即,集中人力财力资源办大事攻难关,且效率很高。但是,不足亦很明显,如:技术一经民用转化或普及,往往却不能高效突破。记得曾有位老师举个例子:中国以‘大会战的方式攻关’,战无不克,世界任何国家望其项背。所以,曾有中美一项装机案例:机器交付前,美国代表提出去看企业办公环境(实际是观察管理体系),而不去看整机。因为他知道:“你们的大会战方式”可以攻克任何难题,会是最好的样机。上甘岭怎么打赢的?美国人不会结了伤疤忘记痛,记忆犹新。但是,在标准化后,是否能够使每次交付的的整机都与样机一样?特别是,在们土壤下所借鉴来的制度机制与管理体系能否在科技创新驱动中,实现对欧美发达国家的全面的赶超?

虽然目前我国在自然科学某些领域的前沿科技于世界排名领先,但是,如何消除我们当前土壤中固有的政治文化与传统人文不具中形成的不良制度机制,建立适应我们土壤的积极与良性的制度与管理的良性互动机制,同样拷问着我们。

如何在我国传统文化布局与政治文化走向现代化的互动中,形成制度与机制变革的土壤?它不仅决定我国产业政策的执行效果,亦影响我国政府治理模式的。

附表:

在美国受理外国专利与世界出口的份额,1990-1993年平均值%(日本科技立国时期与各国的比较)

|

国家 |

高技术 |

中高技术 |

中低、低技术 |

|||

|

专利 |

出口 |

专利 |

出口 |

专利 |

出口 |

|

|

日本 |

32.2 |

17.1 |

23.8 |

14.7 |

15.4 |

7.1 |

|

德国 |

4.9 |

9.6 |

8.7 |

17.5 |

8.4 |

12.1 |

|

法国 |

3.1 |

6.8 |

3.1 |

7.1 |

3.0 |

6.6 |

|

英国 |

2.8 |

8.0 |

2.9 |

5.1 |

2.5 |

4.9 |

|

澳大利亚 |

0.27 |

0.21 |

0.36 |

0.27 |

0.60 |

0.86 |

|

新加坡 |

0.07 |

5.6 |

0.01 |

0.8 |

0.01 |

1.6 |

|

印度 |

0.03 |

0.12 |

0.04 |

0.19 |

0.01 |

0.75 |

|

中国 |

0.03 |

2.3 |

0.06 |

1.5 |

0.05 |

5.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

一些国家R&D经费按研究类型的构成(%)(见表)日本科技立国时期与各国的比较)

|

国家 |

年份 |

基础研究 |

应用研究 |

试验发展 |

|

美国 |

1995 |

17.3 |

23.20 |

59.50 |

|

日本 |

1995 |

15.00 |

24.60 |

60.50 |

|

德国 |

1991 |

21.00 |

—— |

—— |

|

法国 |

1993 |

21.80 |

29.20 |

49.00 |

|

英国 |

1994 |

33.30 |

37.80 |

28.90 |

|

意大利 |

1991 |

17.70 |

46.60 |

35.70 |

|

澳大利亚 |

1993 |

28.60 |

33.30 |

38.10 |

|

韩国 |

1994 |

14.30 |

23.80 |

61.90 |

|

西班牙 |

1991 |

19.90 |

37.00 |

42.90 |

|

瑞典 |

1991 |

20.00 |

15.30 |

64.70 |

|

新加坡 |

1994 |

12.60 |

38.50 |

48.90 |

|

中国 |

1995 |

6.10 |

39.80 |

54.10 |

数据来源:1、国家统计局、国家科委,中国科技统计年鉴1996

2、国家科委,世界科学技术发展年度述评1996

(见 崔日明 赵渤 《知识经济与我国对外经济贸易发展研究》,经济日报出版社2002版)

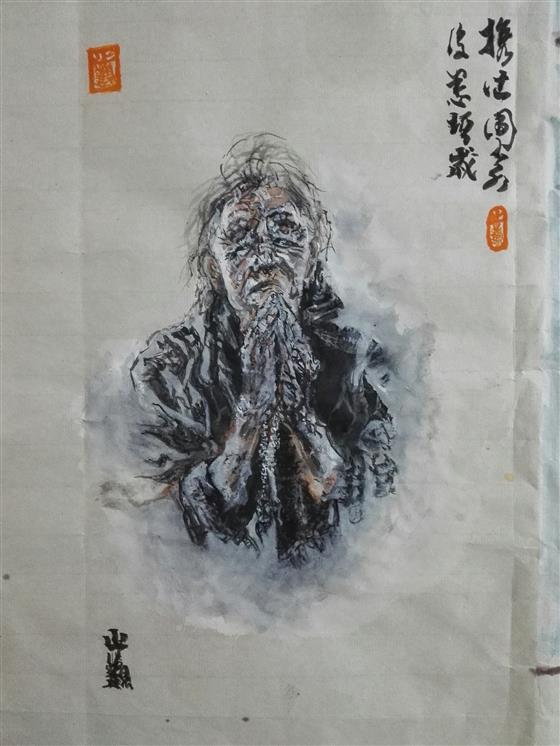

祈祷祖国强大与世界和平的老人